Protokoll und Stenographische Niederschrift über die 22. (36.) Tagung des Parteivorstandes, 4. Oktober 1949, und Stenographische Niederschrift über die 23. (37.) erweiterte Parteivorstandssitzung der SED [Gründung der DDR], 9. Oktober 1949

Einleitung

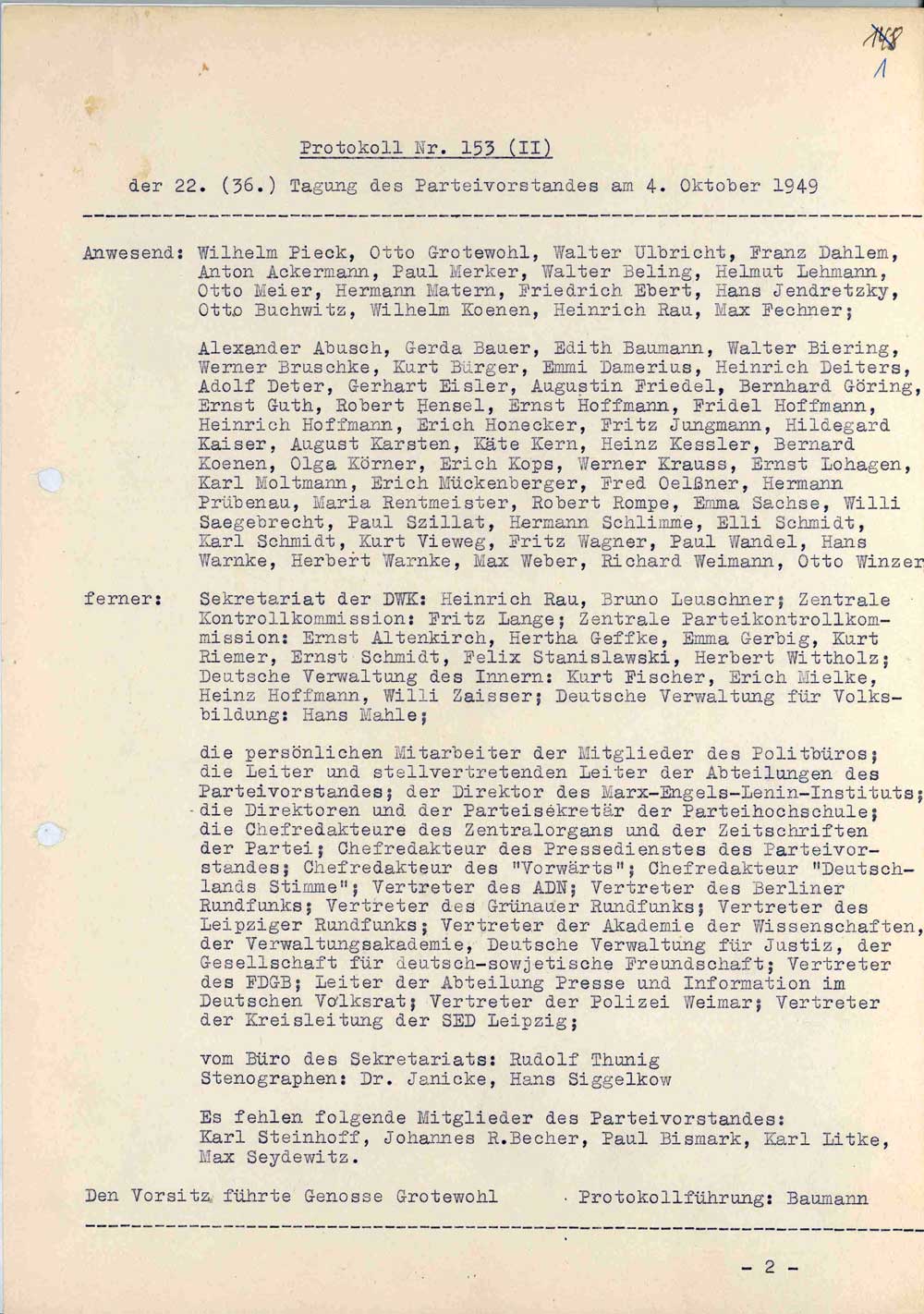

Die Beratungen auf den beiden SED-Vorstandssitzungen vom 4. und 9. Oktober 1949 umrahmen gleichsam die Gründung der DDR am 7. Oktober und dokumentieren, wie die Partei die Konstituierung des Staates plante und kurz danach politisch bewertete. Da es sich um vertrauliche Besprechungen handelte, äußerte sich die Parteispitze relativ offen. Die im zentralen Archiv der SED aufbewahrten stenographischen Mitschriften beider Sitzungen sind bis zum Ende der DDR unveröffentlicht geblieben und waren erst danach für wissenschaftliche Zwecke allgemein zugänglich. Die Gründung der DDR als Staat sowjetischen Typs war der größte politische Erfolg der SED in ihrer mehr als 40-jährigen Herrschaftsgeschichte. Der Parteivorsitzende Wilhelm Pieck feierte sie am 9. Oktober euphorisch als "Triumph unserer Arbeit" und ließ die Erleichterung darüber spüren, daß Stalin sich zu dieser Entscheidung durchgerungen hatte. Dessen verzögerte Reaktion ließ freilich erkennen, daß er keineswegs Triumphgefühle empfand: Zunächst überging er die Staatsbildung im Osten Deutschlands schweigend. Erst eine Woche danach sandte er ein Glückwunsch-Telegramm nach Berlin.

Die DDR als "Stalins ungeliebtes Kind" (Wilfried Loth) zu bezeichnen stellt zwar eine sehr zugespitzte Bewertung dar, unverkennbar aber ist, daß die Deutschlandpolitik der Sowjetunion in den ersten Nachkriegsjahren und später stets auch den viel größeren westlichen Teil des Landes im Blick hatte und nun befürchten mußte, mit der DDR-Gründung ihre Chancen zu minimieren, Einfluß auf Gesamtdeutschland zu gewinnen. Die sowjetische Politik gegenüber beiden deutschen Staaten Ende der achtziger Jahre zeigte, daß das sowjetische Interesse an möglichst guten, tragfähigen Beziehungen zum größeren Deutschland ungebrochen und geradezu eine Konstante ihrer Außenpolitik war. Nach dem Ende des Kalten Krieges waren sie ihr mittlerweile wichtiger als die Fortexistenz der DDR, deren Geschichte weithin als die Geschichte sowjetischer Deutschlandpolitik erscheint.

Als in den ersten Nachkriegsjahren das Bündnis der früheren Kriegsalliierten rasch zerbrach und der Kalte Krieg die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Westalliierten bestimmte, hatte Stalin die deutschlandpolitischen Prioritäten zeitweise genau umgekehrt gesetzt und sich primär darauf konzentriert, den eigenen Machtbereich in Deutschland und im übrigen Europa dauerhaft zu sichern. Ein Ausdruck dafür war die letztlich mit Zwangsmethoden durchgesetzte Vereinigung von KPD und SPD zur SED im April 1946 und deren rascher, von der Besatzungsmacht gelenkter Wandel zu einer Partei leninistischen Typs Ende der vierziger Jahre.

Auch die Zustimmung Stalins zur Gründung der DDR im Herbst 1949 war Ausdruck dieser Politik der Arrondierung und Einflußsicherung. Nach der Konstituierung der Bundesrepublik und der Wahl Adenauers zum ersten Bundeskanzler hatten sich sowjetische Hoffnungen als illusorisch erwiesen, politischen Einfluß im Westen Deutschlands gewinnen und die Westintegration dieser Teile des Landes verhindern zu können. Der KPdSU-Chef gab dem Drängen der ostdeutschen Kommunisten nach, nun die eigene Besatzungszone zum Separatstaat aufzuwerten und ihn dauerhaft in das eigene politische "Lager" zu integrieren. Zur Vorbereitung hatte sich in der zweiten Septemberhälfte eine Verhandlungsdelegation der SED in Moskau aufgehalten und nach langen Beratungen schließlich von Stalin die Zustimmung zum gedachten Gründungsprocedere erhalten. Dazu gehörten auch Detailfragen wie die abschließende Einberufung der hier dokumentierten Sitzungen des SED-Parteivorstandes und die personelle Zusammensetzung der Regierung. Nicht durchsetzen konnten sich die SED-Vertreter mit ihrer Absicht, die "Bildung einer provisorischen deutschen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik", also einer Regierung für Gesamtdeutschland genehmigt zu bekommen. Zugestanden wurde nur die Konstituierung einer auf die östliche Besatzungszone beschränkten "Provisorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik", die sich nun bemühen mußte, mit ihrer Politik gesamtdeutsche Anerkennung zu gewinnen. Der Parteivorsitzende Grotewohl wies in der Sitzung am 9. Oktober, an der auch die SED-Kreisvorsitzenden teilnahmen, ausdrücklich darauf hin.

Obwohl die SED-Propaganda das Gegenteil behauptete, war die Konstituierung der DDR eine Staatsgründung von oben. Das wurde noch unterstrichen durch den Beschluß, die nach der Verfassung unabdingbaren Parlamentswahlen (mit fadenscheiniger Begründung) auf den Herbst des folgenden Jahres zu verschieben und dann nach dem Prinzip der Einheitslistenwahlen, also als bloßes Zustimmungsritual durchzuführen. Entgegen ihrem Namen sollte die DDR nicht in deutscher, demokratischer Tradition stehen, sie war von vornherein als Staat sowjetischen Typs konzipiert. In beeindruckender Offenheit stellte Gerhart Eisler auf der Vorstandssitzung am 4. Oktober klar, daß die SED auch in Zukunft nicht bereit sein werde, sich dem Votum der Wähler zu stellen und ihre Herrschaft von deren Zustimmung abhängig zu machen: "wenn wir eine Regierung gründen, geben wir sie niemals wieder auf, weder durch Wahlen, noch andere Methoden." Und Walter Ulbricht, der spätere SED-Generalsekretär, fügte hämisch hinzu: "Das haben einige noch nicht verstanden!" In dieser Klarheit findet man die diktatorische Absicht der ostdeutschen Kommunisten sonst nirgendwo dokumentiert.

Endgültig revidiert war damit ein wichtiger Bestandteil der 1945 von der KPdSU-Führung für die erste Zeit der Besatzungsherrschaft festgelegten Programmatik, die Stalin auch in den Gründungsaufruf der KPD diktiert hatte: die Schaffung einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung, die an deutsche Traditionen anknüpfen und nicht zur bloßen Kopie das Sowjetsystems geraten sollte. Zu dieser Ordnung gehörte ein System konkurrierender Parteien, wie es in der sowjetischen Besatzungszone seit den ersten Nachkriegsmonaten existierte. In diesen, mit der SED zwangsverbündeten Blockparteien sah die SED-Führung nun nicht mehr einen auch unter gesamtdeutschem Aspekt womöglich noch nützlichen Verbündeten, sondern allein den lästigen "Gegner", der "Opposition" betreiben wolle und den man mit Kabinettsposten für die Regierungsbeteiligung gewinnen müsse. Um optisch den Eindruck einer Alleinherrschaft zu vermeiden, beschränkte sich die SED auf acht der insgesamt 18 Ministerposten und gestand, vermutlich auf sowjetisches Drängen, ihren bereits 1945 gegründeten Blockverbündeten, der Ost-CDU und der LDP u.a. das Amt des Parlamentspräsidenten und später auch das des Außenministers zu. Nach der erst im Februar 1950 erfolgten Bildung des Ministeriums für Staatssicherheit war freilich selbst die zahlenmäßige Unterrepräsentanz der SED-Mitglieder in der "Provisorischen Regierung" Vergangenheit. Problematisch war aus der Sicht der SED-Führung wohl vor allem, daß mit den Politikern der Blockparteien nun auch der "Gegner" am Kabinettstisch saß und die Zustimmung zur Einheitslistenwahl erst noch durchgesetzt werden mußte gegen den zu erwartenden massiven Widerstand der Mitglieder dieser Parteien. Ausgerechnet der frühere Sozialdemokrat Otto Grotewohl tat sich als Apologet der fortschreitenden Sowjetisierung hervor, betonte den angeblich demokratischen Charakter der geplanten Einheitslistenwahlen und artikulierte sich mit martialischen Äußerungen als Hardliner gegenüber den Blockparteien. Er kündigte an, ihnen bei mangelnder Anpassungsbereitschaft "ernsthaft aufs Haupt zu schlagen" und sprach von "tiefstem Ekel", den das Verhalten ihrer Führer beim Feilschen um die Posten bei ihm hervorgerufen habe. Die nach außen gezeigte Einmütigkeit mit den Vertretern dieser Parteien sei nur Schein.

Gerade aus Rücksicht auf die längerfristigen deutschlandpolitischen Interessen der Sowjetunion war es für die SED unverzichtbar, darauf einzugehen, wie mit der Separatstaatsbildung im Osten zugleich positive Wirkungen im Westen Deutschlands erzielt werden könnten. Schon am Tage nach der Staatsgründung veröffentlichte die SED ein umfangreiches Manifest "Die Nationale Front des demokratischen Deutschland", das darauf zielte, in der Bundesrepublik eine Massenbewegung zur Unterstützung der deutschlandpolitischen Initiativen der SED ins Leben zu rufen, eine "Kampffront", wie der Vorsitzende Pieck den Führern der Blockparteien erläuterte, die auch die "mittlere und höhere Bourgeoisie" umfassen sollte. Für werbewirksam im Westen hielt die SED offenbar den Hinweis, die Regierung der DDR werde souverän entscheiden können und eine eigene Außenpolitik betreiben. Die der Bundesrepublik arbeitete noch unter den Bedingungen eines Besatzungsstatuts und hatte keinen Außenminister. Für die Vertretung gegenüber dem Ausland waren allein die westlichen Besatzungsmächte zuständig.

Schon die Entscheidung zur Gründung der DDR, so suggerierte der Bericht des Vorsitzenden Pieck am 4. Oktober, sei ein autonomer Beschluß der SED gewesen und erst danach habe sie gefragt, "wie sich die SMA (Sowjetische Militäradministration) zu unseren Vorschlägen verhalten wird". Die ausgedehnten Beratungen im Vorfeld mit der sowjetischen Führung in Moskau ließ er unerwähnt. Heruntergespielt wurde die zukünftige Rolle der zur Sowjetischen Kontrollkommission (SKK) umbenannten bisherigen Militäradministration, die sich angeblich darauf beschränken werde, auf die Einhaltung des Potsdamer Abkommens in der DDR zu achten. Tatsächlich übte sie eine ebenso dichte Kontrolle aus wie ihre Vorgängerin und von einem von der SED bereits angekündigten Abzug der sowjetischen Truppen war nach der Staatsgründung nicht mehr die Rede.

Mit solchen leicht durchschaubaren Propagandaargumenten auf positive Resonanz unter den Westdeutschen zu stoßen war eine völlig unrealistische Erwartung. Bei den ersten Bundestagswahlen hatte die KPD nur etwas mehr als fünf Prozent der Stimmen gewonnen und war politisch völlig isoliert, da die Sozialdemokraten nach dem erzwungenen Zusammenschluß ihrer Partei mit der KPD im Osten jede Kooperation ablehnten. Die KPD als Verfechterin der sowjetischen Deutschlandpolitik im Westen hatte keine Chance politisch mitbestimmenden Einfluß auf die Entwicklung der Bundesrepublik zu gewinnen, weil diese Politik von einer breiten Mehrheit abgelehnt wurde. Im alltäglichen Sprachgebrauch dort blieb die DDR die "Sowjetzone", deren Bewohner zu bedauern, nicht zu beneiden waren.

Siegfried Suckut

nach oben

nach oben