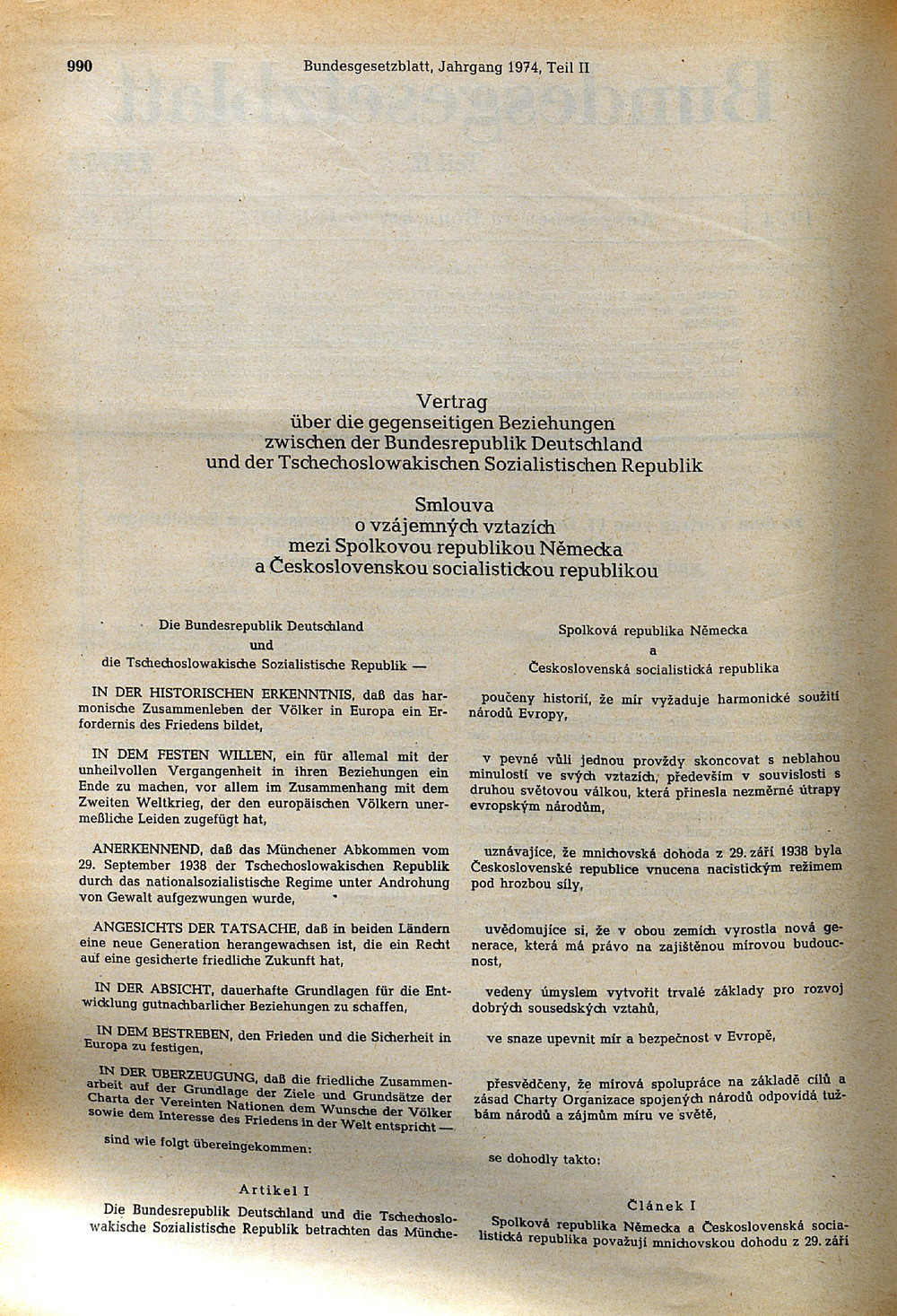

Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik [Prager-Vertrag], 11. Dezember 1973

Einleitung

Am 11. Dezember 1973 unterzeichneten die Regierungschefs der Bundesrepublik und der ČSSR, Willy Brandt und Ľubomír Štrougal, sowie die Außenminister beider Länder, Walter Scheel und Bohuslav Chňoupek, in Prag den Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden am 19. Juli 1974 wurde die Vertragsgültigkeit besiegelt. Aber trotz der Willensäußerung der Vertragspartner, die diplomatischen Beziehungen, die sich aus dem Dokument ergaben, im friedlichen und gutnachbarschaftlichen Geiste zu pflegen, blieb die Tatsache, dass sie beide zu den zwei gegeneinanderstehenden Machtblöcken, die die Welt- und Europapolitik bestimmten, gehörten, unverändert. Und wie der Prozess des Zustandekommens des Vertrages so war auch die weitere Entwicklung ihrer bilateralen Beziehungen den (Ent-)Spannungen im Rahmen der bipolaren Welt untergeordnet.

Ende der 1960er Jahre kamen die Amerikaner und ihre westlichen Verbündeten als auch die Sowjetunion zu der Überzeugung, dass der Verzicht auf Konfrontation und die Suche nach einem Minimalkonsens im Rahmen der internationalen Gemeinschaft ihren eigenen Interessen dienen könnten. Beide Supermächte und ihre Blöcke verfolgten mit der Entspannungspolitik zwar unterschiedliche kurz- und langfristige Ziele, sie waren sich aber darin einig, dass das Kräftegleichgewicht und die Anerkennung des infolge des Zweiten Weltkriegs entstandenen Status quo die Basis seien.

Der neuen Agenda – die Bemühungen um eine Verbesserung und Normalisierung der Beziehungen zwischen Ost und West – ordnete sich auch die sogenannten deutsche Frage, unter.

Auf der Seite des Westens wurde ein wichtiger Teil des Entspannungsprozesses die neue Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland, die sich unter der SPD-FDP Koalitionsregierung des Kanzlers Willi Brandt (1969-1974) voll entfaltete. Ihr Ziel war es, einen "Wandel durch Annäherung" zu erreichen. Hinter dieser Politik stand die während der 1960er Jahre innenpolitisch schwer erkämpfte Erkenntnis, dass die Wiedervereinigung Deutschlands (nach westdeutschen Vorstellungen) in nächster Zukunft nicht auf der Tagesordnung stehen würde und dass auch andere Resultate des Zweiten Weltkrieges seitdem eine Realität geworden waren. Die neue Ostpolitik, zusammen mit dem günstigen Supermächte-Verhältnis, mündete in eine Reihe von Verträgen, die zumindest in Europa eine neue Atmosphäre zwischen Ost und West schufen – im August 1970 der Moskauer Vertrag (BRD und UdSSR), im Dezember 1970 der Warschauer Vertrag (BRD und Polen), im September 1971 das Viermächteabkommen über Berlin, im Dezember 1972 der Grundlagenvertrag (BRD und DDR) und im Dezember 1973 der Prager Vertrag (BRD und Tschechoslowakei).

Die neue Ostpolitik der Bundesrepublik musste aber, um überhaupt erfolgreich zu sein, dabei auch die Interessen der Sowjetunion respektieren. Schon der Mauerbau in Berlin (1961) und später die militärische Unterdrückung des Prager Frühlings (August 1968) zeigten, dass Moskau alles dafür tat, die Nachkriegsteilung Europas in Systemblöcke zu stabilisieren. Deswegen mussten auch bei den Ostverträgen alle Initiativen gegenüber den Ländern des Ostblocks über Moskau führen und vor allem den langfristigen Plänen der Sowjetunion entsprechen. Das war auch bei der Tschechoslowakei der Fall.

In der deutschen Frage folgte seit 1948 die von Kommunisten regierte Tschechoslowakei loyal der Politik der Sowjetunion. So war es auch in den 1960er Jahren, als Moskau und Ost-Berlin mit Nachdruck die Frage nach der Verteidigung des Regimes und der staatlichen Existenz der DDR vor dem "westdeutschen Imperialismus" zur Pflicht des gesamten Ostblocks erklärten. Für die tschechoslowakische Außenpolitik kamen Abweichungen von diesem festen gemeinsamen Standpunkt nicht einmal in Betracht. Für das kommunistische Regime stellte ihr westdeutscher Nachbar weiterhin den aggressiven Vorposten des Nordatlantischen Bündnisses und eine direkte Bedrohung der Sicherheit des sozialistischen Lagers und der Tschechoslowakischen Republik als dessen Bestandteil dar. Diese Behauptung wurde durch die Tatsache untermauert, dass die Bundesregierung unter Konrad Adenauer bis zuletzt bei der Ablehnung der tschechoslowakischen Forderungen, nämlich der Anerkennung der Ungültigkeit des Münchener Abkommens von Anfang an sowie der Aussiedlung der Deutschen aus der Nachkriegstschechoslowakei, blieb. Die Regierungen nach Adenauer (das Kabinett Ludwig Erhards, die große Koalition unter Kurt Georg Kiesinger) sendeten der Tschechoslowakei widersprüchliche Signale: einerseits, dass das Münchener Abkommen von Hitler zerrissen worden oder schon ungültig geworden sei (was für Prag zu wenig war), andererseits dass die vertriebenen Sudetendeutschen das "Recht auf Heimat" hätten.

Am Vorabend des Prager Frühlings war folglich die Situation in den tschechoslowakisch-bundesdeutschen Beziehungen widersprüchlich und eher "eingefroren", und nicht nur wegen des innenpolitischen Diskurses in der BRD. Auch die Hoffnung, dass die konservative KPČ-Führung unter Antonín Novotný eines flexibleren Zugangs fähig sein würde, erfüllte sich nicht. Auf der anderen Seite waren die tschechoslowakische Gesellschaft und insbesondere die reformbereiten Eliten offen für einen liberaleren Blick auf die Beziehungen zwischen der ČSSR und der Bundesrepublik. Auch für sie blieb jedoch die Frage des Münchener Abkommens das Schlüsselproblem. Der kleine errungene Fortschritt in den ökonomischen Kontakten – das Abkommen über die bilateralen Handelsvertretungen vom August 1967 (die westdeutsche Vertretung in Prag wurde als letzte in den Ostblockstaaten im Februar 1968 eröffnet) – konnte nicht das meist gewünschte Ziel der BRD, die Normalisierung der Beziehungen mit dem Ostblockstaaten auf der Ebene der diplomatischen Missionen, ersetzen.

Die Situation veränderte sich mit dem Antritt der neuen KPČ-Führung unter Alexander Dubček im Januar 1968 nicht. Zwar wurden inoffizielle Gespräche geführt (April – Juli; siehe V. Fojtek, S. 110-119), bei denen beide Seiten kein Problem hatten, zu konstatieren, dass sie keine territorialen Ansprüche gegenseitig erheben und das sie Gewaltverzicht in gegenseitigen Beziehungen akzeptieren würden. Das Problem des Münchener Abkommens blieb aber unüberbrückbar, bis die Intervention der fünf Warschauer-Pakt-Staaten die inoffiziellen Kontakte unterbrach.

Die Partei- und Staatsführung unter Gustáv Husák, die im April 1969 an die Macht gekommen war, sollte die tschechoslowakische Entwicklung "normalisieren", das heißt auf den Weg vor dem Prager Frühling zurückbringen. Die Rückkehr zu den vorreformerischen Positionen betraf auch die Beziehungen zur Bundesrepublik und zu ihrer Ostpolitik. Die alte misstrauische und im Grunde ablehnende Haltung hatte aus Sicht der tschechoslowakischen Führung ihre Berechtigung. Husák war sich bewusst, welche Rolle die westdeutsche Karte in der Politik der Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes gegenüber dem "Prager Frühling" und bei der Begründung ihrer Intervention im August 1968 gespielt hatte. Die "Normalisierer" waren sich jedoch nicht bewusst, dass eine Rückkehr zur Politik wie sie vor dem Jahr 1968 betrieben wurde, nicht möglich war. Denn die Grundvoraussetzung – der Standpunkt der UdSSR zur Ostpolitik und der Regierung Brandt – hatte sich inzwischen geändert. Anfänglich waren die konkreten Äußerungen dieses Wandels nicht so offensichtlich. Deshalb konnte Gustáv Husák zunächst wiederholen – wie beispielsweise in einem Gespräch mit Walter Ulbricht im Jahr 1970 –, dass "unsere Positionen und Forderungen einer solidarischen Haltung gegenüber der DDR und der UdSSR bekannt sind. Unsererseits beabsichtigen wir in nächster Zeit keine grundlegenden Schritte zu unternehmen, um die Verhandlungen mit der Bundesrepublik zu beschleunigen". Die Situation änderte sich mit der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Vertrages im August 1970. Bereits wenige Tage darauf, auf der Sitzung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Paktes in Moskau, gab Leonid Brežnev den tschechoslowakischen Genossen die Weisung, mit der Bundesrepublik in Verhandlungen zu treten. Husák wehrte zwar mit der Formulierung ab, "was das Münchener Abkommen anbelangt, werden wir nichts übereilen", und argumentierte mit ideologischen Diversionen und weiteren damit zusammenhängenden Gefahren, den sowjetischen Forderungen konnte er jedoch nicht ausweichen. Nun wurden konkrete Verhandlungen über den Prager Vertrag aufgenommen.

Die Gespräche zwischen Bonn und Prag ähnelten in vielem den Verhandlungen, die dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik und Polen vorausgegangen waren. Auch hier überdeckte eine Frage – in diesem Fall die Annullierung des Münchener Abkommens – weitere wichtige Probleme der gegenwärtigen und zukünftigen Beziehungen. Auch hier erschwerten die starken Emotionen in der Öffentlichkeit beider Seiten die Suche nach akzeptablen Kompromissen. Schließlich wurde der Vertrag unterzeichnet. Mit der problemlosen Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Ungarn sowie Bulgarien (am 21. Dezember 1973) war das Paket der Ostverträge geschnürt.

Der Prager Vertrag (wie auch der ganze Vertragskomplex) löste in seiner Zeit wichtige Fragen, die an historische Probleme geknüpft waren, und die neue Möglichkeiten für Verbindungen zum Ostblock nicht nur für die Bundesrepublik, sondern für den Westen allgemein, blockiert hatten. Es ging aber nicht nur um eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Auch wenn es zu jener Zeit so schien, als ob die Bundesrepublik im Interesse der Entspannung und Normalisierung der Beziehungen mit dem Osten mehr – und sichtbarer – nachgegeben habe, ohne einen Gegenwert zu erhalten, war dies tatsächlich nur scheinbar der Fall. Der "Wandel", den im Sinne der Ostpolitik die "Annäherung" bringen sollte, war weitaus subtiler und benötigte längere Zeit, als die Väter der Ostpolitik angenommen hatten. Zum Wandel kam es auf Grundlage jener Vertragsprinzipien, die zur Zeit des Vertragsabschlusses in ihrer politischen Bedeutung unterschätzt worden waren. Die Wirkung dieser Grundprinzipien – besonders der wirtschaftlichen, kulturellen und humanitären Zusammenarbeit – zeigte sich, als sie von der bilateralen Ebene in die Entwicklung des sogenannten Helsinki-Prozesses übertragen wurden.

Edita Ivaničková

nach oben

nach oben