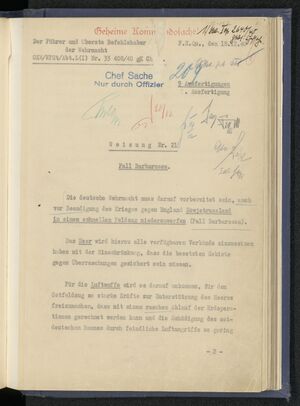

Weisung Nr. 21 „Fall Barbarossa“

Der deutsch-sowjetische Krieg, der am 22. Juni 1941 mit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion begann und in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 mit der Unterzeichnung der deutschen bedingungslosen Kapitulation in Berlin-Karlshorst beendet wurde, war der größte, verlustreichste und wichtigste Teilkonflikt des Zweiten Weltkriegs. Er ist in seinem blutigen Verlauf und seiner nachhaltigen Wirkung in der deutschen und russischen Geschichte, wenn nicht sogar in der Weltgeschichte, ohne Beispiel. Daher kommt der Weisung Hitlers vom 18. Dezember 1940, dass sich die Wehrmacht bis zum 15. Mai 1941 darauf vorbereiten müsse, „auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrußland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa)“, eine zentrale Bedeutung zu. Hier manifestierte sich erstmals schriftlich, verbindlich und konkret der hochriskante Angriffsplan des deutschen Diktators gegen das Reich seines ideologischen Antipoden Stalin. Die Weisung konzentrierte sich ganz auf die – leichtsinnigen und letztlich verfehlten – operativen Richtlinien für die drei Wehrmachtsteile (Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine), gab aber darüber hinaus das Startsignal für die gesamte militärische, politische und wirtschaftliche Vorbereitung eines ideologisierten Raub- und Eroberungsfeldzugs.

Война между Германией и Советским Союзом, начавшаяся 22 июня 1941 г. нападением вермахта на СССР и закончившаяся в ночь с 8 на 9 мая 1945 г., когда в берлинском районе Карлсхорст Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции, была самой крупномасштабной, кровопролитной и важной составной частью Второй мировой войны. Количество жертв и последствия для России и Германии сделали эту войну беспримерной не только в истории этих стран, но, возможно, и в мировой истории. Данное обстоятельство объясняет то большое значение, которое имеет «Директива» Гитлера от 18 декабря 1940 г. Согласно ей, германский вермахт до 15 мая 1941 г. должен был осуществить все приготовления, чтобы «разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии (план «Барбаросса»).» Здесь впервые в письменном виде, в обязательной и конкретной форме нашел выражение невероятно рискованный план нападения германского диктатора на империю своего идеологического антипода Сталина. Главное содержание «Директивы» составляли оперативные указания трем родам войск (сухопутным силам, ВВС и ВМФ). Бывшие легкомысленными по своему характеру, они в конечном итоге не привели к желаемому результату. Кроме того, «Директива» дала стартовый сигнал к общей военной, политической и экономической подготовке разбойничьего и завоевательного похода, осуществлявшегося в рамках господствующей идеологии.

Wie kam es 1940/41 zur verhängnisvollen Wendung der deutschen Kriegsmaschinerie nach Osten? Alle Forschungskontroversen über die komplexen Entscheidungsprozesse und polykratischen Strukturen des NS-Regimes oder gar über die Frage, ob Adolf Hitler nun ein „starker“ oder „schwacher“ Diktator gewesen sei, konnten bisher nicht an der Erkenntnis rütteln, dass der „Faktor Hitler“ aus der deutschen Expansions- und Kriegspolitik nach 1933 nicht wegzudenken ist. Der charismatische Diktator selbst war der Motor eines hochgradig aggressiven und verbrecherischen Kurses, der zu Weltkrieg und Massenmord führte. Das wird nirgends deutlicher als bei der Vorbereitung des Feldzugs gegen die Sowjetunion, der mit Fug und Recht als „Hitlers eigentlicher Krieg“ (Förster) und als „rassenideologischer Vernichtungskrieg“ (Hillgruber) bezeichnet wird. Diese Begriffe deuten bereits an, dass die Entscheidung zum Ostkrieg nicht allein einer rationalen Erörterung der strategischen Gesamtlage entsprang, sondern Kernstück eines seit langem bestehenden ideologischen Programms war.

Den Anlass bot die komplizierte militärstrategische Situation in der zweiten Jahreshälfte 1940, als Großbritannien trotz des überwältigenden deutschen Sieges in Frankreich an seinem hartnäckigen Widerstand festhielt. Doch das machtpolitische Kalkül, in einem „Blitzkrieg“ gegen die Sowjetunion einen potentiellen „Festlanddegen“ Londons auszuschalten, eine neue ökonomische Basis zu gewinnen und die kontinentale Vormacht zu sichern, um dann solchermaßen gestärkt entweder England zum Frieden zu zwingen oder den Kampf gegen die englisch-amerikanische Kombination zu bestehen, verband sich wie von selbst mit Hitlers zentralem Dogma, den „jüdischen Bolschewismus“ zu vernichten und der deutschen „Herrenrasse“ neuen „Lebensraum im Osten“ zu erobern. Dieser alte Wunschtraum des Diktators – der Plan eines „Großgermanischen Reichs“ bis zum Ural als Antwort auf die deprimierende Erfahrung des Ersten Weltkriegs, dass die deutschen Ressourcen nicht ausreichten, um den Anspruch auf eine „Weltgeltung“ durchzusetzen – war in den letzten Jahren aus taktischen Gründen zunächst zurückgestellt worden (Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939), aber dennoch virulent geblieben. Nun schien die Kriegslage im Westen eine vorzeitige Wiederaufnahme und Umsetzung dieses Programms zu rechtfertigen, ja zu erfordern – und gab dem „Führer“ außerdem scheinbar rationale Argumente gegenüber den konservativen Eliten in Armee und Bürokratie in die Hand, auf deren Mitwirkung er immer noch angewiesen war.

Am 31. Juli 1940 verkündete Hitler der militärischen Führung auf dem Obersalzberg seinen „bestimmten Entschluß, Rußland zu erledigen“. Als möglichen Angriffstermin nannte er den Mai 1941 und gab den Planungen eine grobe Richtung, indem er die Notwendigkeit einer schnellen Operation „in einem Zug“ betonte. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Oberkommando des Heeres (OKH) bereits eigenständige Überlegungen zu einem Offensivschlag gegen die Sowjetunion angestellt, der allerdings für Brauchitsch und Halder anders als für Hitler nur eine von mehreren Optionen zur Weiterführung des Krieges war. Immerhin zeichnete sich dadurch schon frühzeitig ab, dass die Heeresleitung sich ohne Widerspruch auf einen großen Krieg im Osten festlegen lassen würde. Der Feldzug gegen den – in der Perspektive der Zeit – alten bolschewistischen Feind von 1918/19 war in weiten Teilen der Wehrmachtselite durchaus populär.

Nach der Besprechung auf dem Obersalzberg kam Hitler monatelang nicht näher auf sein ehrgeiziges Projekt zu sprechen, so dass die genaue Durchführung und der geplante Beginn des Angriffs lange in der Schwebe blieben. Auch die militärischen Stellen sahen sich zunächst nicht genötigt, die Vorbereitungen zu forcieren. Erst der ergebnislose Besuch des sowjetischen Außenministers Molotov in Berlin am 12./13. November 1940 brachte die „Lösung der Ostfrage“ wieder in Bewegung. Hitler bemühte sich von da an verstärkt, seinen „bestimmten Entschluß“, dem bisher kaum Taten gefolgt waren, in die Praxis umzusetzen. Die akute Sorge vor einem sowjetischen Überraschungsangriff schon im Jahr 1941, für den es bis heute keinerlei Beweise gibt, spielte dabei keine Rolle, so dass von einem Präventivkrieg nicht die Rede sein kann. Am 5. Dezember 1940 erkundigte sich Hitler bei der Heeresleitung nach dem Stand der operativen Planungen und befahl, die Vorbereitungen „voll in Gang [zu] setzen“ – erneut mit dem Argument: „Die Entscheidung über die europäische Hegemonie fällt im Kampf gegen Rußland.“ Zwei Wochen später konnten dann die militärischen Vorüberlegungen in der Weisung Nr. 21 „Fall Barbarossa“ gebündelt werden. Damit trat die Vorgeschichte des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion in ihre konkrete Phase.

An der Weisung Nr. 21 sind vor allem zwei Dinge bemerkenswert. Zum einen spiegelt sich in ihr die katastrophale und fahrlässige Fehleinschätzung der eigenen und mehr noch der sowjetischen Möglichkeiten, zum anderen ließ sie die letzte Entscheidung über das Unternehmen und seinen zeitlichen Beginn immer noch offen. Der zweite Punkt erwies sich letztlich als Schein, hatte aber immerhin die Folge, dass Stalin, der noch im Dezember 1940 von seinem Geheimdienst über den Wortlaut der Weisung informiert wurde, sich von ihm täuschen ließ und weiterhin lediglich an ein Ablenkungsmanöver, eine Drohgebärde oder eine Planung für den Eventualfall glauben wollte.

Noch folgenreicher war der erste Punkt. Das OKH um Generalstabschef Franz Halder verantwortete mehr noch als Hitler, der den Vorschlägen der Militärs weitgehend folgte, dass völlig einseitig auf die Karte eines siegreichen Blitzfeldzugs von einigen Wochen gesetzt wurde. Nach der Einkesselung und Vernichtung der Masse der Roten Armee an der sowjetischen Westgrenze sollte die Wehrmacht möglichst schnell Leningrad, die südlichen Industriegebiete und vor allem Moskau erobern, um dann das riesige Besatzungsgebiet an der Linie Wolga-Archangelsk zu sichern und von dort aus die Industrie am Ural durch Luftangriffe auszuschalten. Die deutsche politische und militärische Führung war von den Erfolgsaussichten dieses größenwahnsinnigen Operationsplans so überzeugt, dass sie zur selben Zeit die Umstellung der Rüstung auf den See- und Luftkrieg gegen England und eventuell Amerika einleitete.

Die Ursachen für die leichtfertige Annahme, die Sowjetunion würde bei einem konzentrierten Militärschlag schnell zusammenbrechen, lagen in der traditionellen Unterschätzung der russischen bzw. sowjetischen Militärmacht, die durch die Niederlagen der Roten Armee gegen Finnland 1939/40 neue Nahrung erhalten hatte, sowie in der deutschen Selbstüberschätzung nach dem schnellen Sieg über Frankreich. Selbst der bis dahin eher zurückhaltende Generalstab verstieg sich nun zu „kühnen“ Operationsplänen, ohne die materiellen Voraussetzungen nüchtern zu prüfen, und verzichtete in verantwortungsloser Weise auf die Ausarbeitung eines Alternativplans, falls der Widerstand der sowjetischen Truppen doch stärker sein sollte als erwartet. Außerdem versäumte es das OKH, die Frage zu klären, ob der Schwerpunkt – nach den Vorstellungen Hitlers – zunächst auf den Flügeln (Leningrad, Ukraine) oder von vornherein in der Mitte (Moskau) liegen sollte, wie es Halder vorschwebte. Auch dieser Gegensatz, der schließlich nach den – wider Erwarten nicht feldzugsentscheidenden – Grenzschlachten voll zum Ausbruch kommen sollte, fand bereits in der Weisung Nr. 21 seinen Niederschlag.

Nicht zum Ausdruck kamen in diesem Dokument dagegen die verbrecherischen politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Ziele, die Hitler und seine willigen Helfer aus Wehrmacht, Bürokratie, Polizei und Wirtschaft im „Ostraum“ verfolgten. Die konkreten Pläne zur Vernichtung des „jüdischen Bolschewismus“ und seiner militärischen und zivilen Organe, zur Unterdrückung und Dezimierung der slawischen Bevölkerung sowie zur räuberischen Ausbeutung der besetzten sowjetischen Gebiete erstens für das Ostheer, zweitens für das Deutsche Reich und drittens für den gesamten deutsch beherrschten Kontinent wurden erst nach der Weisung Nr. 21 ausgearbeitet und in Befehle umgesetzt. Unter ihnen haben besonders der „Kriegsgerichtsbarkeitserlass“ und der „Kommissarbefehl“ als „verbrecherische Befehle“ traurige Berühmtheit erlangt. Außerdem wurden durch Absprachen zwischen Wehrmacht und Reichssicherheitshauptamt über den Einsatz von SS und Polizei die Weichen für den Holocaust „by Bullets“ (durch Kugeln) auf dem sowjetischen Kriegsschauplatz gestellt. Wie bei der operativen Planung leisteten die Wehrmachts- und Heeresführung auch bei der Vorbereitung des „rassenideologischen Vernichtungskriegs“ allzu bereitwillige Handlangerdienste. Dadurch und durch das entsprechende Verhalten auf dem Kriegsschauplatz nach dem Angriffstag am 22. Juni 1941 wurde die moralische Integrität der deutschen Armee endgültig verspielt.

Der operative Blitzkrieg, der in Hitlers Weisung Nr. 21 formuliert wurde, scheiterte bereits im Juli/August 1941, doch der totale Krieg der Ideologien wütete noch vier quälend lange Jahre, besiegelte das Schicksal der europäischen Juden und schlug schließlich mit aller Gewalt auf Deutschland zurück. Auch das war eine Konsequenz von Hitlers Entschluss zum völkerrechtswidrigen Angriff auf den Vertragspartner Sowjetunion und der Bereitschaft der traditionellen Eliten, dem Diktator auf diesem Weg zu folgen.

Как могло произойти, что в 1940-1941 гг. германская военная машина сделала роковой поворот на Восток? Несмотря на все научные дискуссии о сложных процессах принятия политических решений и поликратических структурах национал-социалистического режима, и тем более по вопросу о том, был ли Адольф Гитлер «сильным» или «слабым» диктатором, по-прежнему остается неопровержимым тот факт, что после 1933 г. политика Германии на экспансию и войну неотделима от «фактора Гитлера». Харизматический диктатор был движущей силой в высшей степени агрессивного и преступного политического курса, который привел ко мировой войне и массовому истреблению людей. С особой ясностью данный факт заявил о себе в период подготовки войны против Советского Союза, которая по праву может считаться «единственной настоящей войной Гитлера» (Ферстер) и «расово-идеологической войной на уничтожение» (Хильгрубер). Уже сами эти понятия говорят о том, что решение о войне на Востоке явилось не только результатом рациональной оценки общего стратегического положения, а представляло собой ядро давно существовавшей идеологической программы.

Поводом для принятия этого решения служила сложная военно-стратегическая обстановка, сложившаяся во второй половине 1940 г., когда Великобритания несмотря на впечатляющую победу Германии во Франции продолжала оказывать упорное сопротивление. Однако политические расчеты, согласно которым в ходе молниеносной войны («блицкрига») против Советского Союза предполагалось вывести из игры потенциальную «руку Лондона на континенте», создать новую экономическую базу, обеспечить господствующее положение Германского рейха в Европе и, укрепив таким образом свои позиции, на следующем этапе либо принудить Англию к заключению мира, либо выиграть противостояние с англо-американскими силами, сами по себе прекрасно увязывались с главной идеологической догмой Гитлера, предполагавшей уничтожение «еврейского большевизма» и завоевание «жизненного пространства на Востоке» для немцев как «господствующей расы». Давней, сокровенной мечте диктатора, его планам по созданию «великогерманской империи», простирающейся вплоть до границ Урала, как ответу на унизительный для Германии итоги Первой мировой войны, когда ей не хватило средств для того, чтобы добиться признания за ней «статуса мировой державы», в последние годы по тактическим соображениям отводилось второстепенное значение (советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 г.). Однако сам план оставался злокачественной опухолью, готовой в любой момент поразить политическое тело рейха. Казалось, что теперь военная обстановка на Западе оправдывала досрочное возвращение к этой программе и осуществление ее, и даже более того – она вынуждала предпринять этот шаг, причем в руках «фюрера» оказывались, казалось бы, рациональные аргументы против консервативных элит в армии и государственном управлении, в поддержке которых он по-прежнему нуждался.

31 июля 1940 г., на совещании в Оберзальцберге Гитлер объявил военному руководству о своем «непреклонном решении покончить с Россией». В качестве возможного срока нападения он назвал май 1941 г. Кроме того, фюрер указал общее направление, в котором должна была осуществляться разработка соответствующих планов, подчеркнув необходимость быстрого проведения операции «в один заход». На тот момент Верховное Главнокомандование сухопутных сил (OKХ) уже имело собственные соображения насчет наступательного удара против Советского Союза. Хотя в отличие от Гитлера для Браухича и Гальдера такой шаг был лишь одним из возможных вариантов дальнейшего ведения войны, их позиция уже на ранней стадии ясно свидетельствовала о том, что командование сухопутных сил готово было без возражений согласиться на большую войну на Востоке. Идея военной кампании против большевистской власти, еще со времен 1918/1919 г. считавшейся заклятым врагом Германии, была весьма популярной в широких кругах элиты вермахта.

В течение нескольких месяцев после совещания в Оберзальцберге Гитлер больше не возвращался к своему честолюбивому проекту, в результате чего вопрос о деталях проведения операции и планируемом начале наступления долгое время висел в воздухе. Военные ведомства тоже не считали нужным форсировать подготовку. Попытки «решения восточного вопроса» оживились после закончившегося безрезультатного визита Министра иностранных дел СССР Молотова в Берлин 12-13 ноября 1940 г. С этого момента Гитлер усиленно начал стремится к осуществлению своего «непреклонного решения», которое до недавнего времени не имело никаких практических последствий. При этом не может быть и речи о том, что действиями фюрера руководил страх перед внезапным нападением Советского Союза в 1941 г. Наличие таких планов у СССР до сегодняшнего дня не подтверждено никакими доказательствами, ввиду чего тезис о «превентивной войне» не имеет под собой оснований. 5 декабря 1940 г. Гитлер осведомился у руководства сухопутных сил о состоянии оперативного планирования и приказал «активно начать» подготовительные работы, приведя в очередной раз следующий аргумент: «Вопрос о гегемонии в Европе решится в ходе борьбы против России». Спустя две недели предварительные соображения относительно военной стороны операции были сведены в «Директиву № 21», названную «план Барбаросса». Тем самым в предыстории германского нападения на Советский Союз началась стадия детальных разработок.

В «Директиве № 21» примечательны прежде всего два момента. Во-первых, в ней отразился катастрофический и халатный просчет германской стороны в отношении собственных и еще больше в отношении советских возможностей. Во-вторых, она по-прежнему оставляла открытым вопрос о самой операции и времени ее начала. В конце концов оказалось, что во втором случае речь шла об обманном маневре. Однако он позволил ввести в заблуждение Сталина: хотя последний получил дословный текст «Директивы» еще в декабре 1940 г. от своих секретных служб, он считал, что речь идет только об отвлекающем маневре, жесте угрозы или плане мероприятий по обеспечению собственной безопасности.

Более серьезные последствия повлек за собой первый момент «Директивы». Бóльшая доля ответственности за то, что ставка была сделана единственно на победоносный блицкриг в течение нескольких недель, лежит на Верховном Главнокомандовании сухопутных сил во главе с начальником генерального штаба Францем Гальдером, а не на Гитлере, который в основном следовал советам военных. После окружения и разгрома крупных сил Красной Армии на западной границе СССР вермахт должен был как можно быстрее захватить Ленинград, промышленные районы Юга и, в первую очередь, Москву, чтобы затем обеспечить за собой огромную оккупированную территорию по линии Волга-Архангельск и, используя ее в качестве базового пункта, парализовать силами авиации промышленность Урала. Политическое и военное руководство Германии было настолько убеждено в успехе этой операции, в которой проявилась его мания величия, что в это же самое время распорядилось о мерах по переориентации вооруженных сил на ведение морской и воздушной войны против Англии, а, возможно, и против Америки.

Причины легкомысленного предположения, что Советский Союз быстро развалится под тяжестью мощного военного удара, крылись в традиционной недооценке русского и советского военного потенциала (дополнительные основания для этого появились после поражения Красной Армии в войне с Финляндией зимой 1939-1940 гг.), а также в переоценке собственных сил Германии после быстрой победы над Францией. Даже Генеральный штаб, до тех пор державшийся в стороне, перестал действовать трезво и зарвался, начав разрабатывать «смелые» планы операций вместо того, чтобы сначала проверить наличие соответствующих материальных предпосылок. Предпринимая безответственные решения, он отказался от разработки альтернативного варианта на тот случай, если сопротивление советских войск вопреки всем ожиданиям окажется все-таки более сильным. Кроме того, Верховное Главнокомандование сухопутных сил упустило из виду вопрос о том, куда будет направлен первый главный удар – по флангам (Ленинград, Украина), как того хотел Гитлер, или же по центру (Москва), как того хотел Гальдер. Это противоречие имело место уже в самой в «Директиве № 21»; но в полной мере оно проявилось в тот момент, когда пограничные бои были завершены, вопреки ожиданиям не сказавшись на результатах кампании в целом.

В отличие от стратегических военных целей, преступные политические, экономические и идеологические цели, которые Гитлер и его верные прислужники в вермахте, бюрократии, полиции и экономике преследовали на «восточном пространстве», не получили в документе никакого отражения. Конкретные планы по уничтожению «еврейского большевизма» и его военных и гражданских органов, по угнетению и истреблению славянского населения, а также планы по разбойной эксплуатации оккупированных советских территорий – в интересах сухопутных сил на Востоке, Германского рейха и всего европейского континента под германским господством – были разработаны и стали проводиться в жизнь уже после «Директивы № 21». Среди этих «преступных приказов» особо печальную известность получили Указ о подсудности военным трибуналам и Приказ о комиссарах. Кроме того, соглашения между вермахтом и Главным управлением безопасности Рейха о развертывании войск СС и полиции положили начало Холокосту «под пулями» на советском театре военных действий. Как при разработке планов операций, так и при подготовке «расово-идеологической истребительной войны» руководство вермахта и сухопутных сил проявило слишком большую расторопность, взяв на себя роль пособника политического руководства. Этот факт, а также действия вермахта, совершенные на театре войны после нападения 22 июня 1941 г., привели к окончательной утрате моральной цельности германской армии.

Уже в июле-августе 1941 г. оперативный план блицкрига, предусмотренный «Директивой № 21», провалился. Однако тотальная война идеологий продолжала бушевать еще четыре мучительно долгих года. Она наложила свою печать на судьбу евреев в Европе, а когда маятник войны качнулся в обратную сторону, ее сокрушительный удар пришелся по самой Германии. В данном случае речь также идет о последствиях, которые имели решение Гитлера напасть на Советский Союз вопреки всем международным нормам и договоренностям с ним и готовность традиционных элит последовать по пути, избранному диктатором.

(Перевод с нем.: Л. Бённеманн. Редакция перевода: Л. Антипова)

Weisung Nr. 21. Fall Barbarossa[ ]

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht

F[ührer]H[aupt]Qu[artier],

den 18. Dezember 1940

OKW/WFSt/Abt.L (I) Nr. 33408/40 gK Chefs.

Geheime Kommandosache!

Chef-Sache!

Nur durch Offizier!

[...]

Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa).

Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben mit der Einschränkung, dass die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert sein müssen.

Für die Luftwaffe wird es darauf ankommen, für den Ostfeldzug so starke Kräfte zur Unterstützung des Heeres freizumachen, dass mit einem raschen Ablauf der Erdoperationen gerechnet werden kann und die Schädigung des ostdeutschen Raumes durch feindliche Luftangriffe so gering wie möglich bleibt. Diese Schwerpunktbildung im Osten findet ihre Grenze in der Forderung, dass der gesamte von uns beherrschte Kampf- und Rüstungsraum gegen feindliche Luftangriffe hinreichend geschützt bleiben muss und die Angriffshandlungen gegen England, insbesondere seine Zufuhr, nicht zum Erliegen kommen dürfen.

Der Schwerpunkt des Einsatzes der Kriegsmarine bleibt auch während eines Ostfeldzuges eindeutig gegen England gerichtet.

Den Aufmarsch gegen Sowjetrussland werde ich gegebenenfalls acht Wochen vor dem beabsichtigten Operationsbeginn befehlen.

Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind – soweit noch nicht geschehen – schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum 15. Mai 1941 abzuschliessen.

Entscheidender Wert ist jedoch darauf zu legen, dass die Absicht eines Angriffes nicht erkennbar wird.

Die Vorbereitungen der Oberkommandos sind auf folgender Grundlage zu treffen:

I. Allgemeine Absicht:

Die im westlichen Russland stehende Masse des russischen Heeres soll in kühnen Operationen unter weitem Vortreiben von Panzerkeilen vernichtet, der Abzug kampfkräftiger Teile in die Weite des russischen Raumes verhindert werden.

In rascher Verfolgung ist dann eine Linie zu erreichen, aus der die russische Luftwaffe reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen kann. Das Endziel der Operation ist die Abschirmung gegen das asiatische Russland aus der allgemeinen Linie Wolga—Archangelsk. So kann erforderlichenfalls das letzte Russland verbleibende Industriegebiet am Ural durch die Luftwaffe ausgeschaltet werden.

Im Zuge dieser Operationen wird die russische Ostseeflotte schnell ihre Stützpunkte verlieren und damit nicht mehr kampffähig sein.

Wirksames Eingreifen der russischen Luftwaffe ist schon bei Beginn der Operationen durch kraftvolle Schläge zu verhindern.

II. Voraussichtliche Verbündete und deren Aufgaben:

1. Auf den Flügeln unserer Operation ist mit der aktiven Teilnahme Rumäniens und Finnlands am Kriege gegen Sowjetrussland zu rechnen.

In welcher Form die Streitkräfte beider Länder bei ihrem Eingreifen deutschem Befehl unterstellt werden, wird das Oberkommando der Wehrmacht zeitgerecht vereinbaren und festlegen.

2. Rumäniens Aufgabe wird es sein, den Angriff des deutschen Südflügels, wenigstens in seinen Anfängen, mit ausgesuchten Kräften zu unterstützen, den Gegner dort, wo deutsche Kräfte nicht angesetzt sind, zu fesseln und im übrigen Hilfsdienste im rückwärtigen Gebiet zu leisten.

3. Finnland wird den Aufmarsch der aus Norwegen kommenden abgesetzten deutschen Nordgruppe (Teile der Gruppe XXI) zu decken und mit ihr gemeinsam zu operieren haben. Daneben wird Finnland die Ausschaltung von Hangö zufallen.

4. Mit der Möglichkeit, dass schwedische Bahnen und Strassen für den Aufmarsch der deutschen Nordgruppe spätestens von Operationsbeginn an zur Verfügung stehen, kann gerechnet werden.

III. Die Führung der Operationen:

A. Heer (in Genehmigung der mir vorgetragenen Absichten):

In dem durch die Pripetsümpfe in eine südliche und eine nördliche Hälfte getrennten Operationsraum ist der Schwerpunkt nördlich dieses Gebietes zu bilden. Hier sind zwei Heeresgruppen vorzusehen.

Der südlichen dieser beiden Heeresgruppen — Mitte der Gesamtfront — fällt die Aufgabe zu, mit besonders starken Panzer- und mot[orisierten] Verbänden aus dem Raum um und nördlich Warschau vorbrechend die feindlichen Kräfte in Weissrussland zu zersprengen. Dadurch muss die Voraussetzung geschaffen werden für das Eindrehen von starken Teilen der schnellen Truppen nach Norden, um im Zusammenwirken mit der aus Ostpreussen in allgemeiner Richtung Leningrad operierenden nördlichen Heeresgruppe die im Baltikum kämpfenden feindlichen Kräfte zu vernichten. Erst nach Sicherstellung [durchgestrichen: „Erledigung“] dieser vordringlichsten Aufgabe, welcher die Besetzung von Leningrad und Kronstadt folgen muss, sind die Angriffsoperationen zur Besitznahme des wichtigen Verkehrs- und Rüstungszentrums Moskau fortzuführen.

Nur ein überraschend schnell eintretender Zusammenbruch der russischen Widerstandskraft könnte es rechtfertigen, beide Ziele gleichzeitig anzustreben.

Die wichtigste Aufgabe der Gruppe XXI bleibt auch während der Ostoperationen der Schutz Norwegens. Die darüber hinaus verfügbaren Kräfte sind im Norden (Geb[irgs]-Korps) zunächst zur Sicherung des Petsamo-Gebietes und seiner Erzgruben sowie der Eismeerstrasse einzusetzen, um dann gemeinsam mit finnischen Kräften gegen die Murmansk-Bahn vorzustossen und die Versorgung des Murmansk-Gebietes auf dem Landwege zu unterbinden.

Ob eine derartige Operation mit stärkeren deutschen Kräften (2-3 Div[isionen]) aus dem Raum von Rovaniemi und südlich geführt werden kann, hängt von der Bereitwilligkeit Schwedens ab, seine Eisenbahnen für einen solchen Aufmarsch zur Verfügung zu stellen.

Der Masse des finnischen Heeres wird die Aufgabe zufallen, in Übereinstimmung mit den Fortschritten des deutschen Nordflügels möglichst starke russische Kräfte durch Angriff westlich oder beiderseits des Ladoga-Sees zu fesseln und sich in den Besitz von Hangö zu setzen.

Auch bei der südlich der Pripet-Sümpfe angesetzten Heeresgruppe ist in konzentrischer Operation und mit starken Flügeln die vollständige Vernichtung der in der Ukraine stehenden russischen Kräfte noch westlich des Dnjepr anzustreben. Hierzu ist der Schwerpunkt aus dem Raum von Lublin in allgemeiner Richtung Kiew zu bilden, während die in Rumänien befindlichen Kräfte über den unteren Pruth hinweg einen weit abgesetzten Umfassungsarm bilden. Der rumänischen Armee wird die Fesselung der dazwischen befindlichen Kräfte zufallen.

Sind die Schlachten südlich bzw. nördlich der Pripetsümpfe geschlagen, ist im Rahmen der Verfolgung anzustreben:

im Süden die frühzeitige Besitznahme des wehrwirtschaftlich wichtigen Donez-Beckens,

im Norden das schnelle Erreichen von Moskau.

Die Einnahme dieser Stadt bedeutet politisch und wirtschaftlich einen entscheidenden Erfolg, darüber hinaus den Ausfall des wichtigsten Eisenbahnknotenpunktes.

B. Luftwaffe:

Ihre Aufgabe wird es sein, die Einwirkung der russischen Luftwaffe soweit wie möglich zu lähmen und auszuschalten sowie die Operationen des Heeres in ihren Schwerpunkten, namentlich bei der mittleren Heeresgruppe und auf dem Schwerpunktflügel der südlichen Heeresgruppe, zu unterstützen. Die russischen Bahnen werden je nach ihrer Bedeutung für die Operationen zu unterbrechen bezw. in ihren wichtigsten nahegelegenen Objekten (Flussübergänge!) durch kühnen Einsatz von Fallschirm- und Luftlandetruppen in Besitz zu nehmen sein.

Um alle Kräfte gegen die feindliche Luftwaffe und zur unmittelbaren Unterstützung des Heeres zusammenfassen zu können, ist die Rüstungsindustrie während der Hauptoperationen nicht anzugreifen. Erst nach dem Abschluss der Bewegungsoperationen kommen derartige Angriffe, in erster Linie gegen das Uralgebiet, in Frage.

C. Kriegsmarine:

Der Kriegsmarine fällt gegen Sowjetrussland die Aufgabe zu, unter Sicherung der eigenen Küste ein Ausbrechen feindlicher Seestreitkräfte aus der Ostsee zu verhindern. Da nach dem Erreichen von Leningrad der russischen Ostseeflotte der letzte Stützpunkt genommen und diese dann in hoffnungsloser Lage sein wird, sind vorher grössere Seeoperationen zu vermeiden.

Nach dem Ausschalten der russischen Flotte wird es darauf ankommen, den vollen Seeverkehr in der Ostsee, dabei auch den Nachschub für den nördlichen Heeresflügel über See, sicherzustellen (Minenräumung!).

IV.

Alle von den Herren Oberbefehlshabern auf Grund dieser Weisung zu treffenden Anordnungen müssen eindeutig dahin abgestimmt sein, dass es sich um Vorsichtsmassnahmen handelt für den Fall, dass Russland seine bisherige Haltung gegen uns ändern sollte. Die Zahl der frühzeitig zu den Vorarbeiten heranzuziehenden Offiziere ist so klein wie möglich zu halten, weitere Mitarbeiter sind so spät wie möglich und nur in dem für die Tätigkeit jedes Einzelnen erforderlichen Umfang einzuweisen. Sonst besteht Gefahr, dass durch ein Bekanntwerden unserer Vorbereitungen, deren Durchführung zeitlich noch garnicht festliegt, schwerste politische und militärische Nachteile entstehen.

V.

Vorträgen der Herren Oberbefehlshaber über ihre weiteren Absichten auf Grund dieser Weisung sehe ich entgegen.

Die beabsichtigten Vorbereitungen aller Wehrmachtteile sind mir, auch in ihrem zeitlichen Ablauf, über das Oberkommando der Wehrmacht zu melden.

(gez.) Adolf Hitler

Hier nach: Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Eine Urkunden- und Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte, Siebzehnter Band: Das Dritte Reich, Berlin 1972, S. 41-44.

Директива № 21. План «Барбаросса»[ ]

Фюрер и Верховный Главнокомандующий Вермахта

Ставка фюрера

18.12.1940.

В[ерховное] Г[лавнокомандование] В[ермахта]

Ш[таб] о[перативного] р[уководства]

Отд[ел обороны страны]

№ 33408/40 т[олько для] к[командования] руководство

Совершенно секретно!

Только для командования!

Только для руководства!

Передавать только через офицера

9 экз.

[…]

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии (План «Барбаросса").

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в их распоряжении соединения, за исключением тех, которые необходимы для защиты занятых территорий от всяких неожиданностей.

Задача военно-воздушных сил – высвободить такие силы для поддержки сухопутных войск при проведении Восточной кампании, чтобы можно было рассчитывать на быстрое завершение наземных операций и вместе с тем ограничить до минимума разрушение восточных областей Германии вражеской авиацией. Однако эта концентрация усилий ВВС на Востоке должна быть ограничена требованием, чтобы все театры военных действий и районы размещения нашей военной промышленности были надежно прикрыты от налетов авиации противника и наступательные действия против Англии, особенно против ее морских коммуникаций, отнюдь не ослабевали.

Основные cилы военно-морского флота должны и во время Восточной кампании, безусловно, быть направлены против Англии.

Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Советской России я отдам в случае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала операций.

Приготовления, требующие более продолжительного времени, если они еще не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.41 г.

Решающее значение следует придать тому, чтобы никто не разгадал намерения осуществить нападение.

Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны проводиться, исходя из следующих основных положений.

I. Общий замысел

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в западной части России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых крыльев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено.

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на территорию Германского рейха. Конечной целью операции является создание заградительного барьера против азиатской части России по общей линии Волга-Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у России на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации.

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и окажется, таким образом, неспособным продолжать борьбу.

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции.

II. Предполагаемые союзники и их задачи

1. В войне против Советской России на флангах нашего фронта мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии.

Верховное Главнокомандование вооруженных сил в соответствующее время согласует и установит, в какой форме вооруженные силы обеих стран при их вступлении в войну будут подчинены германскому командованию.

2. Задача Румынии будет заключаться в том, чтобы своими отборными силами поддержать наступление германских войск на южном фланге по крайнем мере в начале его, сковать силы противника там, где не введены в действие германские войска, а в остальном нести вспомогательную службу в тыловых районах.

3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной германской северной группы войск (части 21-й армии), следующей из Норвегии, и вести совместно с ними боевые действия. Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханко.

4. Следует считать возможным, что cамое позднее к началу операции шведские железные и шоссейные дороги будут предоставлены для использования германской группе войск, предназначаемой для действий на Севере.

А) Сухопутные силы (выражая согласие с оперативными замыслами, доложенными мне.)

Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную и южную части. Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий.

Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу наступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и севернее нее и раздробить силы противника в Белоруссии. Таким образом будут созданы предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север, с тем чтобы во взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после обеспечения выполнения этой неотложной задачи, за которым должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по взятию Москвы как важного центра коммуникаций и военной промышленности.

Только неожиданно быстрый провал русского сопротивления мог бы оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно.

Важнейшей задачей 21-й армии во время Восточной кампании остается оборона Норвегии. Имеющиеся сверх того силы (горный корпус) следует использовать на Севере прежде всего для обороны областей Петсамо (Печенга) и ее рудных шахт, а также трассы Северного Ледовитого океана. Затем эти силы должны совместно с финскими войсками продвинуться к Мурманской железной дороге, чтобы парализовать снабжение Мурманской области по сухопутным коммуникациям.

Будет ли такая операция осуществлена более крупными силами германских войск (две-три дивизии) из района Рованиеми и южнее его, зависит от готовности Швеции предоставить свои железные дороги в наше распоряжение для переброски войск.

Перед основными силами финской армии будет поставлена задача в соответствии с продвижением германского северного фланга сковать как можно больше русских войск, наступая западнее или по обеим сторонам Ладожского озера и овладеть полуостровом Ханко.

Армии, действующие на юге от Припятских болот, должны еще западнее Днепра в ходе окружной операции и при помощи сильных флангов полностью разбить расположенные на Украине русские силы. C этой целью необходимо сконценрировать главное направление удара из района Люблина в общем направлении на Киев, в то время как силы, находящиеся в Румынии, образуют отделенный большим расстоянием защитный фланг через нижнее течение Прута. Румынской армии отводится задача сковать находящиеся между ними русские силы.

По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот развернуть преследование противника и обеспечить достижение следующих целей:

- на юге своевременно занять важный в военном и экономическом отношении Донецкий бассейн,

- на севере быстро выйти к Москве.

Захват этого города означает не только решающий политический и экономический успех, но и потерю важнейшего железнодорожного узла.

Б) Военно-воздушные силы.

Их задача будет заключаться в том, чтобы максимально парализовать и нейтрализовать противодействие русских военно-воздушных сил и поддержать сухопутные войска в их операциях на решающих направлениях. Это будет прежде всего необходимо на направлении центральной группы армий и на главном крыле южной группы армий. Русские железные дороги и пути сообщения в зависимости от их значения для операции должны перерезаться или выводиться из строя посредством захвата наиболее близко расположенных к району боевых действий важных объектов (речные переправы!) смелыми действиями воздушно-десантных войск.

В целях сосредоточения всех сил для борьбы против вражеской авиации и для непосредственной поддержки сухопутных войск не следует во время операции подвергать нападению объекты военной промышленности. Подобные нападения, и прежде всего в направлении Урала, будут стоять на повестке дня только по окончании маневренных операций.

В) Военно-морской флот.

В войне против Советской России военно-морскому флоту отводится задача, обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствовать прорыву военно-морского флота противника из Балтийского моря. Учитывая, что после выхода к Ленинграду русский Балтийский флот потеряет свой последний опорный пункт и окажется в безнадежном положении, следует избегать до этого момента крупных операций на море.

После нейтрализации русского флота задача будет состоять в том, чтобы обеспечить полную свободу морских сообщений в Балтийском море, в частности снабжение по морю северного фланга сухопутных войск (траление мин!).

IV.

Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании этой директивы, должны совершенно определенно исходить из того, что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свою нынешнюю позицию по отношению к нам. Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений, должно быть максимально ограниченным. Остальных сотрудников, участие которых необходимо, следует привлекать к работе как можно позже и знакомить с задачами только в том объеме, который необходим для исполнения служебных обязанностей каждым из них в отдельности. В противном случае существует опасность возникновения серьезнейших политических и военных осложнений в результате раскрытия наших приготовлений, сроки которых еще неопределены.

V.

Я ожидаю от господ главнокомандующих устных докладов об их дальнейших намерениях, основанных на настоящей директиве.

О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов вооруженных сил и о ходе их выполнения докладывать мне через Верховное Главнокомандование вооруженных сил.

(Подпись) А. Гитлер

Источник: Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Eine Urkunden- und Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte, Siebzehnter Band: Das Dritte Reich [Причины и последствия. От краха Германии в 1918 и 1945 годах до реорганизации немецкого государства в наши дни. Сборник материалов и документов по современной истории, том семнадцатый: Третий рейх], Berlin 1972, S. 41-44.

(Перевод с нем.: Л. Бённеманн. Редакция перевода: Л. Антипова)

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

-

Seite 4

-

Seite 5

-

Seite 6

-

Seite 7

-

Seite 8

-

Seite 9

Hier nach: BArch, RM7/962, Bl. 209-217. Original. Gemeinfrei (amtliches Dokument).

BArch [Федеральный архив Германии], RM7/962, Bl. 209-217. Подлинник.

Franz Halder, Kriegstagebuch: Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabes des Heeres, 1939–1942. Bd. 2: Von der geplanten Landung in England bis zum Beginn des Ostfeldzuges (1.7.1940–21.6.1941). Hrsg. von Arbeitskreis für Wehrforschung. Bearb. von Hans-Adolf Jacobsen. Kohlhammer, Stuttgart 1963.

Christian Hartmann, Halder, Generalstabschef Hitlers, 1938–1942 (=Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart). Schöningh, Paderborn 1991.

Andreas Hillgruber, Hitlers Strategie: Politik und kriegführung 1940–1941. Bernard & Graefe, Frankfurt a. M. 1965, Online.

Johannes Hürter, Hitlers Heerführer: Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion 1941/42 (=Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 66). 2. Aufl., Oldenbourg, München 2007.

Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.), Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4: Der Angriff auf die Sowjetunion. Bearb. von Horst Boog, Jürgen Förster u. a. DVA, Stuttgart 1983.

Rolf-Dieter Müller, Der Zweite Weltkrieg 1939–1945 (=Gebhardt Handbuch der Deutschen Geschichte 21). Klett-Cotta, Stuttgart 2004.

Gerd R. Ueberschär/Wolfram Wette (Hrsg.), „Unternehmen Barbarossa“: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941 Berichte, Analysen, Dokumente (=Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart). Schöningh, Paderborn 1984.

Hans-Erich Volkmann (Hrsg.), Das Rußlandbild im Dritten Reich. 2. Aufl., Böhlau, Köln 1994.

Halder, F. Kriegstagebuch: Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabes des Heeres, 1939–1942, Bd. 2: Von der geplanten Landung in England bis zum Beginn des Ostfeldzuges (1.7.1940–21.6.1941) [Военный дневник: Ежедневные заметки начальника Генерального штаба сухопутных войск, 1939-1942 гг.] / под ред. Arbeitskreis für Wehrforschung. Сост. H.-A. Jacobsen. Stuttgart: Kohlhammer, 1963.

Hartmann, C. Halder, Generalstabschef Hitlers, 1938–1942 [Гальдер, начальник штаба Гитлера, 1938-1942 гг.]. Paderborn: Schöningh, 1991 (=Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart).

Hillgruber, A. Hitlers Strategie: Politik und kriegführung 1940–1941 [Стратегия Гитлера: политика и война 1940-1941 гг.]. Frankfurt a. M.: Bernard & Graefe, 1965, онлайн.

Hürter, J. Hitlers Heerführer: Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion 1941/42 [Военачальники Гитлера: Немецкие главнокомандующие в войне против Советского Союза 1941/42 гг.]. 2. Aufl., München: Oldenbourg, 2007 (=Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 66).

Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 4: Der Angriff auf die Sowjetunion [Германский рейх и Вторая мировая война. Т. 4: Нападение на Советский Союз] / под ред. Militärgeschichtliches Forschungsamt. Сост. H. Boog, J. Förster и др. Stuttgart: DVA, 1983.

Müller, R.-D. Der Zweite Weltkrieg 1939–1945 [Вторая мировая война 1939-1945 гг.]. Stuttgart: Klett-Cotta, 2004 (=Gebhardt Handbuch der Deutschen Geschichte 21).

«Unternehmen Barbarossa»: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941 Berichte, Analysen, Dokumente [Операция «Барбаросса»: вторжение Германии в Советский Союз в 1941 г. Отчеты, анализы, документы] / под ред. G. R. Ueberschär, W. Wette. Paderborn: Schöningh, 1984 (=Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart).

Das Rußlandbild im Dritten Reich [Образ России в Третьем Рейхе] / под ред. H.-E. Volkmann. 2. Aufl., Köln: Böhlau, 1994.