Verordnung über das Schlichtungswesen

Die Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 beendete alle Ansätze von Tarifautonomie in der Weimarer Republik und ebnete den Weg zur Zwangsschlichtung. Aufgrund eines Ermächtigungsgesetzes zustande gekommen, sollte sie während der Inflation dazu beitragen, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu stabilisieren. Der Staat erweiterte durch diese Verordnung seine Kompetenz durch staatlich eingesetzte Schlichter auf das Gebiet der Lohnpolitik und restaurierte so staatskorporative Elemente. Zunächst schien die Verordnung in der Staats- und Währungskrise von 1923/24 stabilisierende Wirkung zu haben. Langfristig wurde der Staat durch seine Verantwortungsübernahme im Bereich der Lohnpolitik aber in die Verteilungskonflikte zwischen den Tarifparteien hineingezogen und darin aufgerieben, so dass die Verordnung schließlich dazu beitrug, dass das Vertrauen in den Weimarer Staat erodierte.

[Русская версия отсутствует]

Zu Beginn der Weimarer Republik konkurrierten verschiedene Auffassungen darüber, wie eine Schlichtung bei Tarifauseinandersetzungen aussehen sollte. Sollte sie von den Tarifparteien autonom in Eigenregie oder von staatlicher Seite übernommen werden? Konnte man den Tarifvertragsparteien zutrauen, ihre Konflikte allein zu regeln? Oder sollte man bei aller Freiheit, die man den Tarifparteien zubilligen wollte, dem Staat doch besser subsidiäre Eingriffsmöglichkeiten vorbehalten? Was wäre, wenn es zu keiner Einigung käme? Sollte man einer tariflichen oder behördlichen Schlichtung den Vorzug geben? Oder sollte man beides verschränken? In den Anfängen der Weimarer Republik waren diese Fragen noch weitgehend ungeklärt.

Bei der Gründung der Zentralarbeitsgemeinschaft im November 1918 war zwar die Einführung eines mehrstufigen Tarifschlichtungssystems beschlossen worden, das vorsah, Tarifkonflikte von paritätisch besetzten Schiedsinstanzen schlichten zu lassen. Berufungsinstanz sollte der Zentralausschuss bzw. der Zentralvorstand der Zentralarbeitsgemeinschaft sein, dessen Zusammensetzung ebenfalls auf dem Paritätsprinzip beruhte. Seine Entscheidungen sollten bindend sein, wobei er seine Schiedssprüche aber nur mit Zustimmung beider Parteien durchsetzen konnte. Daneben blieben jedoch die im Vaterländischen Hilfsdienstgesetz geschaffenen behördlichen Schlichtungsorgane weiter erhalten, so dass in der Weimarer Republik die tarifliche und die staatliche Schlichtung nebeneinander bestanden.

Die Tarifvertragsverordnung vom 23. Dezember 1918 schien das zunächst zu ändern, weil sie die tarifliche Seite der Schlichtung stärkte, indem sie die behördliche Schlichtung auf eine freiwillige Einigung verpflichtete, den Schlichtungsausschüssen freistellte, unparteiische Vorsitzende hinzuzuziehen, und festlegte, dass ein Schiedsspruch nur mit einer Mehrheit der Stimmen gefällt werden konnte und unwirksam blieb, wenn eine Partei ihn ablehnte. Auf dieser Grundlage hätte eine frühe Form von Tarifautonomie entstehen können. Aber schon kurz darauf wurde wieder ein staatliches Element in die Tarifpolitik eingeführt. Das Demobilmachungsamt, das auf Anregung der Zentralarbeitsgemeinschaft mit quasi-diktatorischen Vollmachten zur Überführung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft geschaffen wurde, sah es auch als Teil seiner Aufgaben an, regelnd und ordnend in den Arbeitsmarkt einzugreifen, um die Wirtschaft von Störungen, als die Konflikte wahrgenommen wurden, frei zu halten. Die „Verordnungen über die Einstellung, Entlassung und Entlohnung gewerblicher Arbeiter und Angestellter während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung“ vom 3. September 1919 und 12. Februar 1920 ermöglichten es den Demobilmachungskommissaren in diesem Sinne, schlichtend in Tarifauseinandersetzungen einzugreifen. Es war ihnen sogar möglich, einen Schiedsspruch gegen den Willen der Tarifparteien für verbindlich zu erklären. Bei besonders wichtigen Konflikten sollte der Reichsarbeitsminister diese Aufgabe übernehmen. So war das Instrument der staatlichen Schlichtung unter Berufung auf die Ausnahmesituation der Demobilmachung im Grunde schon vor der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung wieder eingeführt worden.

Dass die staatliche Schlichtung für so unverzichtbar gehalten wurde, war eng mit dem Konflikt- und Staatsverständnis der damaligen Akteure verknüpft. So glaubten in der Weimarer Republik noch nicht einmal die Interessenverbände selbst, dass ihre Tarifauseinandersetzungen nützlich und notwendig sein könnten, um in einem Prozess pluralistischer Auseinandersetzung zu einer Lösung zu kommen. Wie die meisten ihrer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen hielten sie diesen permanenten Konfliktherd für gefährlich, weil sie von ihm eine desintegrierende Wirkung auf die Gesamtgesellschaft fürchteten. Konflikte galten ihnen als „politisch“, was in der Weimarer Republik synonym zu egoistisch, unsachlich, irrational und gemeinwohlgefährdend konnotiert war. Umgekehrt waren die politischen Gegner in der Weimarer Republik – und da bildeten die Tarifparteien keine Ausnahme – davon überzeugt, dass es für die Gesellschaft eine Überlebensfrage sei, ob es gelänge, die andere Seite vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, der als von den „Sachzwängen diktiert“ und „rational“ fundiert apostrophiert wurde. Andere Auffassungen wurden als „sachlich falsch“ und damit gemeinwohlgefährdend angesehen. In vielen Fällen wurde die andere Position sogar pathologisiert. Kompromisse waren unter diesen Vorzeichen als „faul“ diskreditiert. Konflikte wurden dadurch grundsätzlich radikalisiert.

Hüter des Gemeinwohls war aus dieser Perspektive, getreu dem hegelianischen Staatsverständnis, nur der Staat, der über den Einzelinteressen stehend das Gemeinwohl sichern sollte. Dabei wurde der Staat in der Regel mit der Exekutive und nicht etwa mit dem Parlament gleichgesetzt. Berücksichtigt man dieses Konflikt- und Staatsverständnis, lag es nahe, den Staat als Schlichter in die Tarifauseinandersetzungen einzuschalten. Die behördlichen Schlichtungsstellen wurden stark beansprucht, was noch dadurch verstärkt wurde, dass die Institutionalisierung der Arbeitsgerichte auf sich warten ließ und die Schlichtungsinstanzen auch für die Rechtsprechung in Arbeitsstreitigkeiten verantwortlich waren. In der Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 wurde eine institutionelle Trennung in Einzelstreitigkeiten, die sich aus individuellen Arbeitsverhältnissen ergeben hatten, und Gesamtstreitigkeiten, die ein kollektives Arbeitsverhältnis betrafen, vorgenommen. Erstere wurden den zu schaffenden Arbeitsgerichten überwiesen, während letztere ausdrücklich den Schlichtungsinstanzen zugewiesen wurden (Artikel II). Diese Trennung wurde und wird als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer selbständigen Arbeitsgerichtsbarkeit interpretiert.

Insgesamt war eine Neuregelung des Schlichtungswesens unabhängig vom Komplex der Demobilmachung schon länger debattiert worden, ohne dass man sich über die zu bevorzugende Schlichtungsvariante einigen konnte. Unter dem Eindruck der Hyperinflation 1923/24 sah sich die Regierung genötigt und durch das Ermächtigungsgesetz vom 13. Oktober 1923 befähigt, eine Entscheidung herbeizuführen. Sie verabschiedete die Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 ohne Zustimmung des Parlaments zunächst als Provisorium, das nur „bis zur endgültigen gesetzlichen Regelung“ in Kraft bleiben sollte, aber schnell wurde klar, dass die Verordnung mehr als nur provisorisch sein würde und wahrscheinlich auch sein sollte.

In der Schlichtungsverordnung wurde explizit die Stellung des Staates als „neutraler“, „unpolitischer“ Schlichter gestärkt, indem dem Reichsarbeitsministerium und den Länderbehörden die Aufgabe übertragen wurde, den unparteiischen Vorsitzenden der Schlichtungsausschüsse und die Schlichter zu ernennen (Artikel I, §1-9). Das war insofern von entscheidender Bedeutung, weil die „2. Ausführungsverordnung zur Schlichtungsverordnung vom 29. Dezember 1923“ dem Vorsitzenden oder dem Schlichter die Möglichkeit einräumte, notfalls allein einen Schiedsspruch zu fällen, um zu verhindern, dass keine Einigung zustande käme und damit das Wohl der Allgemeinheit gefährdet werde. Dieser sogenannte Einmann-Schiedsspruch oder Stichentscheid wurde gängige Praxis. Durch ihn wurde ein weiteres autoritär-staatskorporatives Element in das Schlichtungsverfahren eingeführt, war es doch den Behörden dadurch möglich, die Schlichtung völlig dem Einfluss der Tarifparteien zu entziehen. Die Beisitzer, die nach dem Paritätsprinzip von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden benannt wurden, blieben weitgehend einflusslos.

Auch die Voraussetzungen für eine Verbindlichkeitserklärung wurden erweitert. Nach Artikel I, §6 der Schlichtungsverordnung war es möglich, einen Schiedsspruch für verbindlich zu erklären, „wenn die in ihm getroffene Regelung bei gerechter Abwägung der Interessen beider Teile der Billigkeit entspricht und ihre Durchführung aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen erforderlich ist“, wobei der Staat ausdrücklich die Definition dessen, was aus wirtschaftlichen oder sozialen Gründen dem Interesse der Allgemeinheit nütze, für sich reklamierte. Er übernahm damit Verantwortung im Bereich der Tarifkonflikte, was in der Währungskrise zunächst eine gewisse stabilisierende Wirkung zu haben schien. Bald zeigte sich jedoch, dass der Staat durch seine Verantwortungsübernahme in die Verteilungskonflikte zwischen den Tarifparteien hineingezogen und darin aufgerieben wurde, so dass die Verordnung schließlich dazu beitrug, das Vertrauen in den Weimarer Staat zu erodieren.

Teilweise wurde die Unzufriedenheit der Basis mit manchen Tarifverträgen regelrecht auf die Schiedssprüche abgeleitet, indem man sich der Zustimmung zu einem eigentlich unstrittigen Tarifvertrag widersetzte, um so die Verantwortung gegenüber der Basis auf den Schlichter abwälzen zu können. Das Resultat war nicht die Lösung des Konfliktes, sondern seine Verschärfung. Der Staat wurde als Partei in die Auseinandersetzungen hineingezogen und dadurch, dass er mit dem Nimbus des Hüters des Gemeinwohls Verantwortung für umstrittene tarifpolitische Entscheidungen übernahm, wurde auch seine Legitimation hinterfragt. Die Tarifparteien warfen sich wechselseitig vor, den Staat im eigenen Interesse untergraben zu haben und leiteten daraus die Berechtigung ab, den Staat zu bekämpfen, den man nicht mehr dem Gemeinwohl, sondern gesellschaftszerstörenden Egoismen verpflichtet wähnte. Dadurch radikalisierten sich nicht nur die tarifpolitischen Auseinandersetzungen, sondern es wurde ein Kampf eröffnet, in dem die Legitimation des parlamentarischen Staates von Weimar zunehmend in Frage gestellt und seine Autorität insgesamt untergraben wurde.

[Русская версия отсутствует]

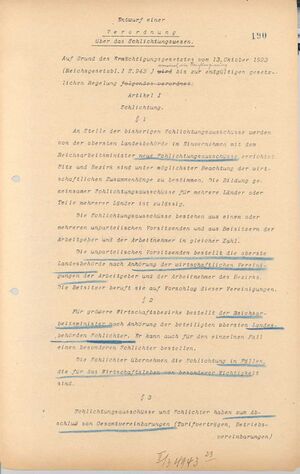

Verordnung über das Schlichtungswesen. Vom 30. Oktober 1923 [ ]

Auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 13. Oktober 1923 (Reichsgesetzbl. I S. 943) verordnet die Reichsregierung bis zur endgültigen gesetzlichen Regelung:

An Stelle der bisherigen Schlichtungsausschüsse werden von der obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister neue Schlichtungsausschüsse errichtet. Sitz und Bezirk sind unter möglichster Beachtung der wirtschaftlichen Zusammenhänge zu bestimmen. Die Bildung gemeinsamer Schlichtungsausschüsse für mehrere Länder oder Teile mehrerer Länder ist zulässig.

Die Schlichtungsausschüsse bestehen aus einem oder mehreren unparteiischen Vorsitzenden und aus Beisitzern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl.

Die unparteiischen Vorsitzenden bestellt die oberste Landesbehörde nach Anhörung der wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer des Bezirkes. Die Beisitzer beruft sie auf Vorschlag dieser Vereinigungen.

Für größere Wirtschaftsbezirke bestellt der Reichsarbeitsminister nach Anhörung der beteiligten obersten Landesbehörden Schlichter. Er kann auch für den einzelnen Fall einen besonderen Schlichter bestellen.

Die Schlichter übernehmen die Schlichtung in Fällen, die für das Wirtschaftsleben von besonderer Wichtigkeit sind.

Schlichtungsausschüsse und Schlichter haben zum Abschluß von Gesamtvereinbarungen (Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen) Hilfe zu leisten, soweit eine vereinbarte Schlichtungsstelle nicht besteht oder den Abschluß einer Gesamtvereinbarung nicht herbeiführt.

Zuständig ist, falls die Parteien nichts anderes vereinbaren oder nicht ein Schlichter eingreift, der Schlichtungsausschuß, in dessen Bezirk die beteiligten Arbeitnehmer beschäftigt sind. Sind hiernach mehrere Schlichtungsausschüsse zuständig, so verbleibt die Streitigkeit bei dem Schlichtungsausschuß, der sich zuerst mit ihr befaßt hat.

Schlichtungsausschüsse und Schlichter werden auf Anruf einer Partei oder von Amts wegen tätig.

Der unparteiische Vorsitzende des Schlichtungsausschusses oder der Schlichter hat zunächst zu versuchen, den Abschluß einer Gesamtvereinbarung herbeizuführen.

Gelingt ihm das nicht, ist die Sache vor einer Schlichtungskammer zu verhandeln. Diese bildet der unparteiische Vorsitzende des Schlichtungsausschusses mit je zwei Beisitzern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, der Schlichter mit Beisitzern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl, die er zu diesem Zwecke beruft.

Kommt vor der Schlichtungskammer keine Einigung zustande, so macht die Kammer den Parteien einen Vorschlag für den Abschluß einer Gesamtvereinbarung (Schiedsspruch). Wird er von beiden Parteien angenommen, so hat er die Wirkung einer schriftlichen Gesamtvereinbarung. Das gleiche gilt, wenn der Spruch auf Grund gesetzlicher Vorschrift oder einer Vereinbarung bindend ist.

Wird der Schiedsspruch nicht von beiden Parteien angenommen, so kann er für verbindlich erklärt werden, wenn die in ihm getroffene Regelung bei gerechter Abwägung der Interessen beider Teile der Billigkeit entspricht und ihre Durchführung aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen erforderlich ist.

Für die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs eines Schlichtungsausschusses ist der Schlichter zuständig, in dessen Bezirk der Geltungsbereich der vorgeschlagenen Gesamtvereinbarung liegt; dies gilt auch dann, wenn er sich nur unwesentlich über den Bezirk des Schlichters hinaus erstreckt. In den übrigen Fällen ist der Reichsarbeitsminister zuständig.

Die Verbindlichkeitserklärung ersetzt die Annahme des Schiedsspruchs.

Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 finden auf die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen vereinbarter Schlichtungsstellen entsprechende Anwendung.

Der Reichsarbeitsminister kann für die Tätigkeit der Schlichtungsausschüsse und der Schlichter allgemeine Richtlinien erlassen. In ihrer Entschließung im Einzelfall sind Schlichtungsausschüsse und Schlichter unanhängig und nicht an Weisungen gebunden.

Der Reichsarbeitsminister kann mit Zustimmung der obersten Landesbehörde die Geschäftsführung der Schlichtungsausschüsse prüfen und die Vorlage von Akten verlangen. Er führt die Aufsicht über die Geschäftsführung der Schlichter.

Die Aufsicht über die Geschäftsführung der Schlichtungsausschüsse führt die oberste Landesbehörde.

Die Landesregierungen bestimmen, welche Behörde als oberste Landesbehörde im Sinne dieses Artikels gilt. Die oberste Landesbehörde kann die ihr zugewiesenen Aufgaben unterstellten Behörden übertragen.

Das Reich trägt die Kosten der Schlichter und bis zur neuen Abgrenzung zwischen den Einnahmen des Reichs und der Länder auch die der Schlichtungsausschüsse.

In den Fällen

1. der §§ 82 bis 90 des Betriebsrätegesetzes,

2. der §§ 8, 18, 19 der Verordnung, betreffend eine Vorläufige Landarbeitsordnung, vom 24. Januar 1919 (Reichsgesetzbl. S. 111),

3. des § 99 des Reichsversorgungsgesetzes in der Fassung vom 30. Juni 1923 (Reichsgesetzbl. I S. 523),

4. des § 39 Abs. 2, der §§ 41, 44 Abs. 1, des § 56 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 39, 41, des § 60 in Verbindung mit § 39 des Betriebsrätegesetzes,

5. des § 43 Abs. 2, § 44 Abs. 4 Satz 2, § 52 Abs. 1, 2, § 53 in Verbindung mit § 52, des § 56 Abs. 2 in Verbindung mit § 43, des § 60 in Verbindung mit § 43, des § 80 Abs. 2, der §§ 93, 97, 98 des Betriebsrätegesetzes

sind die Arbeitsgerichte ausschließlich zuständig.

Als Arbeitsgerichte gelten bis zur Errichtung allgemeiner Arbeitsgerichte bei Streitfällen, in denen auf Arbeitnehmerseite nur Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge beteiligt sind, das Kaufmannsgericht, im übrigen das Gewerbegericht. Eine Berufung findet in diesen Fällen nicht statt.

In Bezirken, in denen kein Gewerbegericht oder Kaufmannsgericht besteht, gilt der Schlichtungsausschuß nach Artikel I dieser Verordnung als Arbeitsgericht. In diesen Fällen besteht die Kammer aus dem unparteiischen Vorsitzenden und je einem Beisitzer der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.

Der Reichsarbeitsminister erläßt die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Ausführungsbestimmungen.

Die Verordnung tritt, soweit es sich um Maßnahmen zu ihrer Durchführung handelt, mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. Im übrigen tritt sie, soweit der Reichsarbeitsminister nichts anderes bestimmt, mit dem 1. Januar 1924 in Kraft.

Mit dem im § 2 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt treten folgende Bestimmungen außer Kraft:

1. der III. Abschnitt (§§ 15 bis 30) der Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dezember 1918 (Reichsgesetzbl. S. 1456),

2. die Ziffer II des § 104 des Betriebsrätegesetzes und die auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Ausführungsverordnungen,

3. die §§ 62 bis 74, § 82 Abs. 2 Nr. 6 des Gewerbegerichtsgesetzes vom 29. September 1901 und der § 17 des Gesetzes, betreffend Kaufmannsgerichte, vom 6. Juli 1904,

4. die §§ 22 bis 28 der Verordnung über die Einstellung und Entlassung von Arbeitern und Angestellten während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung vom 12. Februar 1920 (Reichsgesetzbl. S. 218).

Desgleichen werden mit dem im § 2 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt die auf Grund des § 31a Nr. 2 der Gewerbeordnung errichteten Einigungsämter von Innungen aufgehoben.

Verfahren nach Artikel I dieser Verordnung, die an dem im § 2 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt anhängig sind, gehen in der Lage, in der sie sich befinden, von den bisher zuständigen auf die nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung zuständigen Stellen über. Auf ihre Erledigung finden die Vorschriften dieser Verordnung Anwendung.

Verfahren nach Artikel II dieser Verordnung, die an dem im § 2 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt bei den bisher zuständigen Stellen nicht abgeschlossen sind, sind binnen einer Ausschlußfrist von zwei Wochen bei den nach dieser Verordnung zuständigen Stellen als neue Verfahren anhängig zu machen.

Hier nach: Verordnung über das Schlichtungswesen, 30. Oktober 1923, Reichstag I. 1920/23 Drucks. Nr. 6302. Ausgegeben am 17. November 1923, S. 1-2, BArch R 3101/10342, Bl. 193.

[Русская версия отсутствует]

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

-

Seite 4

-

Seite 5

-

Seite 6

-

Seite 7

-

Seite 8

Entwurf einer Verordnung über das Schlichtungswesen, Manuskript, BArch R 3101/10342, Bl. 190-192; Verordnung über das Schlichtungswesen, 30. Oktober 1923, Reichstag I. 1920/23 Drucks. Nr. 6302. Ausgegeben am 17. November 1923, S. 1-2, BArch R 3101/10342, Bl. 193, Online. Gemeinfrei (amtliches Werk).

Проект постановления об арбитражной системе, рукопись, BArch R 3101/10342, Bl. 190-192; Постановление об арбитраже, 30 октября 1923 г., Рейхстаг I. 1920/23 Дело № 6302, издано 17 ноября 1923 г., с. 1-2, BArch R 3101/10342, Bl. 193, онлайн. Общественное достояние (официальный документ).

Johannes Bähr, Staatliche Schlichtung in der Weimarer Republik: Tarifpolitik, Korporatismus und industrieller Konflikt zwischen Inflation und Deflation, 1919–1932 (=Beiträge zu Inflation und Wiederaufbau in Deutschland und Europa 1914–1924 68). Colloquium, Berlin 1989.

Isabelle von Brauchitsch, Staatliche Zwangsschlichtung: Die Aushöhlung der Tarifautonomie in der Weimarer Republik (=Europäische Hochschulschriften. Reihe II, Rechtswissenschaft 959). P. Lang, Frankfurt a. M./New York 1990.

Karl Christian Führer (Hrsg.), Tarifbeziehungen und Tarifpolitik in Deutschland im historischen Wandel (=Politik- und Gesellschaftsgeschichte 63). J.H.W. Dietz, Bonn 2004.

Gabriele Metzler, Justiz im Schatten der Weltwirtschaftskrise. Das Konzept der Arbeitsbeziehungen und der innerbetrieblichen Ordnung nach der Rechtsprechung des Reichsarbeitsgerichts (1927–1932). In: Heinz Mohnhaupt, Dieter Simon (Hrsg.), Vorträge zur Justizforschung. Geschichte und Theorie, Bd. 2. Klostermann, Frankfurt a. M. 1993, S. 471–497.

Michael Ruck, Wirtschaft und Arbeitsgesellschaft im Zeichen der Großen Krise. In: Everhard Holtmann (Hrsg.), Die Weimarer Republik, Bd. III: Das Ende der Demokratie. Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, München 1995, S. 131–170.

Michael Ruck, Institutionelle Bedingungen gewerkschaftlichen Handelns und Konfliktverhaltens nach der Novemberrevolution. Von der autonomen Regelung der Arbeitsbeziehungen zur Schlichtungsverordnung vom Oktober 1923. In: Karl Christian Führer (Hrsg.), Revolution und Arbeiterbewegung in Deutschland 1918-1920. Klartext, Essen 2013, S. 237–256.

Karsten Steiger, Kooperation, Konfrontation, Untergang: Das Weimarer Tarif-und Schlichtungswesen während der Weltwirtschaftskrise und seine Vorbedingungen (=Beiträge zur Unternehmensgeschichte 5). Steiner, Stuttgart 1998.

Bähr, J. Staatliche Schlichtung in der Weimarer Republik: Tarifpolitik, Korporatismus und industrieller Konflikt zwischen Inflation und Deflation, 1919–1932 [Государственный арбитраж в Веймарской республике: политика оплаты труда, корпоративизм и промышленные конфликты между инфляцией и дефляцией, 1919-1932 гг.]. Berlin: Colloquium, 1989 (=Beiträge zu Inflation und Wiederaufbau in Deutschland und Europa 1914–1924 68).

Brauchitsch, I. von Staatliche Zwangsschlichtung: Die Aushöhlung der Tarifautonomie in der Weimarer Republik [Принудительный государственный арбитраж: эрозия автономии коллективных соглашений в Веймарской республике]. Frankfurt a. M./New York: P. Lang, 1990 (=Europäische Hochschulschriften. Reihe II, Rechtswissenschaft 959).

Tarifbeziehungen und Tarifpolitik in Deutschland im historischen Wandel [Коллективно-договорные отношения и политика заключения коллективных соглашений в Германии в исторических изменениях] / под ред. K. C. Führer. Bonn: J.H.W. Dietz, 2004 (=Politik- und Gesellschaftsgeschichte 63).

Metzler, G. Justiz im Schatten der Weltwirtschaftskrise. Das Konzept der Arbeitsbeziehungen und der innerbetrieblichen Ordnung nach der Rechtsprechung des Reichsarbeitsgerichts (1927–1932) [Судейство в тени мирового экономического кризиса. Концепция производственных отношений и внутреннего распорядка согласно прецедентному праву Рейхского суда по трудовым спорам (1927-1932 гг.)] // Vorträge zur Justizforschung. Geschichte und Theorie, Bd. 2 / под ред. H. Mohnhaupt, D. Simon. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1993, с. 471–497.

Ruck, M. Wirtschaft und Arbeitsgesellschaft im Zeichen der Großen Krise [Экономика и трудовое общество в условиях Великого кризиса] // Die Weimarer Republik, Bd. III: Das Ende der Demokratie / под ред. E. Holtmann. München: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, 1995, с. 131–170.

Ruck, M. Institutionelle Bedingungen gewerkschaftlichen Handelns und Konfliktverhaltens nach der Novemberrevolution. Von der autonomen Regelung der Arbeitsbeziehungen zur Schlichtungsverordnung vom Oktober 1923 [Институциональные условия деятельности профсоюзов и конфликтного поведения после Ноябрьской революции. От автономного регулирования производственных отношений до арбитражного декрета октября 1923 года] // Revolution und Arbeiterbewegung in Deutschland 1918-1920 / под ред. K. C. Führer. Essen: Klartext, 2013, с. 237–256.

Steiger, K. Kooperation, Konfrontation, Untergang: Das Weimarer Tarif-und Schlichtungswesen während der Weltwirtschaftskrise und seine Vorbedingungen [Сотрудничество, конфронтация, крах: Веймарская система коллективных переговоров и арбитража во время мирового экономического кризиса и ее предпосылки]. Stuttgart: Steiner, 1998 (=Beiträge zur Unternehmensgeschichte 5).