Beschluss über den Roten Terror: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

K Coppenrath verschob die Seite Beschluss über den Roten Terror nach Beschluss über den Roten Terror |

||

| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||

| Zeile 3: | Zeile 3: | ||

{{Tabs}} | {{Tabs}} | ||

[[Kategorie:Dokument]] | [[Kategorie:Dokument]] | ||

[[Kategorie:russische | [[Kategorie:russische Geschichte]][[Kategorie:Российская история]] | ||

[[Kategorie:Beschluss]][[Kategorie: | [[Kategorie:Beschluss]][[Kategorie:Постановление]][[Kategorie:Politik]][[Kategorie:Политика]][[Kategorie:RSFSR]][[Kategorie:РСФСР]][[Kategorie:Bürgerkrieg]][[Kategorie:Гражданская война]] | ||

{{#set: | {{#set: | ||

Item=Schlüsseldokument | Item=Schlüsseldokument | ||

|DokumentID=0006_ter | |DokumentID=0006_ter | ||

|DokumentTitelDe=Beschluss | |DokumentTitelDe=Beschluss über den Roten Terror | ||

|DokumentTitelRu=Постановление | |DokumentTitelRu=Постановление о Красном терроре | ||

|Datum=1918-09-05 | |Datum=1918-09-05 | ||

|SprechendesDatum=5. September 1918 | |SprechendesDatum=5. September 1918 | ||

Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 11:16 Uhr

Mit dem Beschluss über den Roten Terror sanktionierte die bolschewistische Regierung die Vernichtung der antibolschewistischen Opposition und der „Vertreter der Ausbeuterklassen“, darunter Minister des Russischen Reiches und rechte Ideologen. Sie erweiterte auch die außergerichtlichen Befugnisse des Repressionsapparates zur Verhängung der Todesstrafe und berief sich dabei auf die Tradition der Französischen Revolution. Unmittelbar nach der Verabschiedung begann die massenhafte Vernichtung tatsächlicher und vermeintlicher Gegner der neuen Machthaber: in der Mehrzahl Unternehmer, Großgrundbesitzer, Geistliche, Offiziere oder Mitglieder der Kadettenpartei, die sich oft nur der Zugehörigkeit zu „konterrevolutionären“ Klassen und gesellschaftlichen Bewegungen „schuldig“ gemacht hatten; aber auch Angehörige der Arbeiter- und Bauernschaft fanden sich unter den Opfern. Die erste Welle des Terrors forderte Tausende von Menschenleben; die Gesamtzahl der von den verschiedenen sowjetischen Organen hingerichteten Menschen dürfte in die Hunderttausende gehen. Der Terror entwickelte sich in Schüben, gefolgt von der Anwendung der Todesstrafe in kleinerem Maßstab. Erst 1922, nach dem Ende des Bürgerkrieges, wurde versucht, sie in den Rahmen der „sozialistischen Gesetzlichkeit“ zurückzuführen. Langfristig gesehen gab die Erklärung des Roten Terrors die Richtung für die zukünftige Repressionspolitik vor.

Постановление о Красном терроре, принятое большевистским правительством, санкционировало уничтожение антибольшевистской оппозиции и «представителей эксплуататорских классов», включая министров Российской империи и правых идеологов. Оно также расширило чрезвычайные полномочия репрессивного аппарата по применению смертной казни, апеллируя к более ранней традиции Французской революции. Непосредственно после принятия постановления началось массовое уничтожение действительных и предполагаемых противников новой власти. В большинстве случаев речь шла о предпринимателях, помещиках, служителях культа, офицерах или членах кадетской партии, вся «вина» которых зачастую состояла лишь в том, что они принадлежали к «контрреволюционным» классам и общественным движениям; среди жертв Красного террора встречались, однако, и рабочие, и крестьяне. Первая волна террора унесла тысячи жизней, общее количество людей, казненных различными советскими органами, составляет вероятно сотни тысяч. Террор развивался вспышками, которые сменялись применением смертной казни в меньших масштабах. После 1922 г., т.е. по окончании Гражданской войны, были предприняты усилия по его введению в рамки «социалистической законности». Постановление о Красном терроре, если рассматривать его в долгосрочной перспективе, задало направление будущей репрессивной политике большевистского режима.

Die Bolschewiki folgten zunächst der Tradition der Sozialdemokratie, die sich gegen die Todesstrafe ausgesprochen hatte. Noch während der Oktoberrevolution wurde die Abschaffung der Todesstrafe gefordert. Im Beschluss des II. Sowjetkongresses hieß es: „Die Todesstrafe, die Kerenskij an der Front einführte, wird abgeschafft.“ Im übrigen Russland war die Todesstrafe bereits von der Provisorischen Regierung abgeschafft worden.

Obwohl die Todesstrafe formell nicht mehr vorgesehen war, ermordeten Angehörige der Allrussischen Außerordentlichen Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution und Sabotage (VČK) während der „Säuberungen“ der Städte von Kriminellen Häftlinge.

Eine breitere Anwendung der Todesstrafe und erst recht ihre Verhängung in politischen Prozessen war sowohl wegen der vorherrschenden demokratischen Stimmung als auch wegen der Vertretung der Linken Sozialrevolutionäre in der Regierung, die grundsätzlich gegen die Todesstrafe waren, unmöglich. Der Volkskommissar für Justiz, der Linke Sozialrevolutionär Isaak Štejnberg, war nicht nur gegen die Todesstrafe, sondern auch gegen Verhaftungen aus politischen Gründen. Dort, wo die Linken Sozialrevolutionäre aktiv in der VČK mitarbeiteten, war es schwierig, im Namen der Regierung Terror auszuüben. Dennoch blieb die Tätigkeit bei den Strafverfolgungsorganen auch für die Psychologie der sozialrevolutionären Mitarbeiter der ČK nicht ohne Folgen, schwächte ihren Widerstand gegen die Anwendung von Repressionen.

Die Situation änderte sich mit der deutschen Offensive, der offiziellen Wiedereinführung der Todesstrafe am 23. Februar 1918, dem Ausscheiden der Linken Sozialrevolutionäre aus der Regierung und vor allem mit dem Beginn des offenen, landesweiten Bürgerkrieges im Mai-Juni 1918. Lenin machte seinen Genossen klar, dass ein Verzicht auf die Todesstrafe unter den Bedingungen des Bürgerkriegs undenkbar sei. Denn die Anhänger der kämpfenden Seiten hätten keine Angst vor Gefängnisstrafen, weil sie vom Sieg ihrer Bewegung und ihrer Befreiung aus den Gefängnissen überzeugt seien.

Das erste bekannte Opfer einer politisch motivierten Todesstrafe war A. Ščastnyj. Er hatte Anfang 1918 das Kommando über die Ostseeflotte inne und führte sie unter schwierigen Bedingungen durch das Treibeis von Helsingfors (Helsinki) nach Kronstadt. Damit rettete er die Flotte vor dem Zugriff der Deutschen, was diese als Sabotage der Brester Friedensbedingungen ansahen. Ščastnyjs Popularität stieg an, und der Volkskommissar für Militär- und Marineangelegenheiten Trockij befürchtete, dass der Flottenkommandant gegen die Sowjetmacht rebellieren könnte. Ščastnyj wurde verhaftet und nach einem Prozess vor dem Obersten Revolutionstribunal am 22. Juni 1918 erschossen.

Bald wurde der Terror auch im Frontgebiet eingesetzt. „In Nižnij Novgorod wird allem Anschein nach ein weißgardistischer Aufstand vorbereitet. Man muss alle Kräfte spannen, eine Trojka von Diktatoren zusammenstellen, den Massenterror sofort einführen, Hunderte von Prostituierten, die Soldaten zum Suff verführen, ehemalige Offiziere u.a. erschießen und abtransportieren“, telegrafierte Lenin am 9. August 1918. Am selben Tag schickte er auch ein Telegramm nach Penza: „Der gnadenlose Massenterror gegen Kulaken, Popen und Weißgardisten ist durchzuführen; zwielichtige Elemente sind in ein Konzentrationslager außerhalb der Stadt einzusperren.“ Am 22. August ordnete der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare (SNK) an, „die Verschwörer und Schwankenden zu erschießen, ohne um Erlaubnis zu bitten und den idiotischen Amtsschlendrian zuzulassen“.

In der sich zuspitzenden Situation im Juni-August 1918 griffen auch die Gegner der Bolschewiki zum Terror als Kampfmethode. Am 20. Juni 1918 wurde der Volkskommissar für Presse, Propaganda und Agitation der Petrograder Kommune, V. Volodarskij, von einem Unbekannten ermordet. Der Mörder wurde nicht gefunden. Schon damals plädierte Lenin für die Entfaltung des Massenterrors: „Genosse Zinov'ev! Erst heute haben wir im CK erfahren, dass die Arbeiter in Petrograd auf Volodarskijs Ermordung mit dem Massenterror antworten wollen, und dass Sie sie davon abgehalten haben. Ich bin entschieden dagegen!... Man muss deren Energie und den massenhaften Charakter des Terrors fördern“. Am 30. August 1918 erschoss der junge Oppositionelle L. Kannegiser den Leiter der Petrograder ČK M. Urickij. Am selben Tag wurde Lenin während einer Versammlung verwundet. Als Täterin wurde die Anhängerin der Sozialrevolutionäre F. Kaplan überführt. Eigentlich spielte es in diesem Moment keine Rolle, wer wirklich schuldig war – für die drei Bolschewiki mussten sich ganze Klassen verantworten.

Als Antwort auf diese Attentate verabschiedete das Allrussländische Zentrale Exekutivkomitee der Sowjets (VCIK) am 2. September eine Resolution, in der es hieß: „Das VCIK erlässt eine feierliche Mahnung an alle Knechte der russländischen und alliierten Bourgeoisie und warnt sie davor, dass für jedes Attentat auf Funktionäre der Sowjetmacht und Träger der Ideen der sozialistischen Revolution alle Konterrevolutionäre die Verantwortung tragen. [...] Auf den weißen Terror der Feinde der Arbeiter- und Bauernmacht werden die Arbeiter und Bauern mit einem roten Massenterror gegen die Bourgeoisie und ihre Agenten antworten.“ Das bedeutete die Einführung der Geiselhaft, die die Taten der einen auf ganz andere übertrug. Die Resolution des VCIK ebnete den Weg für den Beschluss des Rates der Volkskommissare über den Roten Terror am 5. September 1918.

Diese Maßnahmen bildeten die Grundlage für die Repressionspolitik des kommunistischen Regimes, für die Errichtung von Konzentrationslagern zur Isolierung von „Klassenfeinden“ und für die Vernichtung aller Oppositionellen, die „an Verschwörungen und Erhebungen teilnehmen“. Der ČK wurden außergerichtliche Vollmachten zur Geiselnahme sowie zur Verhängung und Vollstreckung von Urteilen erteilt.

Am selben Tag wurde die Erschießung von 29 „Konterrevolutionären“ bekanntgegeben, die nachweislich nicht an den Attentaten auf Lenin und Urickij beteiligt gewesen waren, darunter der ehemalige Innenminister des Russischen Reiches A. Chvostov und der ehemalige Justizminister I. Ščeglovitov. Bereits im ersten Monat des Terrors wurden Tausende Menschen hingerichtet. Die Mehrheit von ihnen hatte sich lediglich der Zugehörigkeit zu „konterrevolutionären“ Klassen und gesellschaftlichen Bewegungen schuldig gemacht – es handelte sich um Unternehmer, Großgrundbesitzer, Geistliche, Offiziere oder Mitglieder der Kadettenpartei. Die Philosophie des Roten Terrors verkündete einer der ČK-Führer, M. Lacis: „Suchen sie in der Akte nach keinen Beweistücken, ob er [der Angeklagte] gegen den Sowjet mit Waffen oder in Worten rebellierte. Zu allererst müssen sie ihn fragen, welcher Klasse er angehört, welche Ausbildung er besitzt und was sein Beruf ist. Gerade diese Fragen müssen über das Schicksal des Angeklagten entscheiden.“ Selbst Lenin hatte Lacis für diese Worte getadelt, was der Mordorgie freilich keinen Einhalt gebot.

Die erste Welle des Terrors forderte Tausende von Menschenleben; die Gesamtzahl der von den verschiedenen sowjetischen Organen hingerichteten Menschen geht wahrscheinlich in die Hunderttausende. Der Terror entwickelte sich in Schüben, gefolgt von der Anwendung der Todesstrafe in kleinerem Maßstab.

Der Terror wurde von Folter und Machtmissbrauch begleitet. Die ČK verhaftete, sie war es auch, die Untersuchungen durchführte, Urteile fällte und Hinrichtungen vollzog. Die Willkür war absolut: Es ging weniger darum, die Schuldigen einzusperren, als die Opposition einzuschüchtern. In Wirklichkeit hatte der Rote Terror keinen Klassencharakter. Er traf traf unzufriedene Arbeiter, Bauern oder Vertreter der Intelligencija.

Jeder Widerstand gegen die Zentralmacht wurde unterdrückt, die Reste der Demokratie wurden beseitigt. Selbst die Pravda musste feststellen, dass die Parole „Alle Macht den Sowjets!“ durch die Losung „Alle Macht den Außerordentlichen Kommissionen!“ ersetzt worden war. Der Redakteur der Izvestija Ju. Steklov bekannte: „Niemals, nicht einmal in den schlimmsten Zeiten des zaristischen Regimes, gab es in Russland eine solche Rechtlosigkeit wie im kommunistischen Russland; es gab keine solche Unterdrückung der Massen. Das Hauptübel besteht darin, dass niemand von uns weiß, was erlaubt ist und was nicht. Diejenigen, die auf Schritt und Tritt Ungerechtigkeiten begehen, erklären danach, sie meinten, es sei erlaubt gewesen. Der Terror herrscht, wir halten nur dank des Terrors durch.“ Was ist daran so verwunderlich: Es herrschte Diktatur, und Diktatur war nach Lenin eine Herrschaftsform, die sich nicht auf Recht und Gesetz, sondern auf Gewalt stützte. In seinem Kommentar zum Gesellschaftsmodell des Bolschewismus schrieb der Führer der Sozialrevolutionäre V. Černov: „Das ist eine gigantische Maschine, in der die Geschichte die ihr zur Verfügung stehenden Menschen mit ihren Schwächen, mit ihren Gewohnheiten, mit ihren Leidenschaften, Meinungen als menschliches „Rohmaterial“ wirft, das einer gnadenlosen Verarbeitung unterliegt. Sie kommen aus ihr heraus, mit „persönlicher Eignungsbescheinigung“, jeder für seine besondere Lebensschublade, alle abgestempelt, mit dem Markenzeichen eines Fabrikprodukts. Ein Teil von ihnen kommt in die Abteilung zur Abfallverwertung; der Rest unterliegt gnadenloser Vernichtung.“

Nach Beginn des Roten Terrors wurde die Todesstrafe zu einer seiner typischsten Strafmaßnahmen.

Sobald die Weißen eine Stadt besetzt hatten, begannen akribisch alle Opfer des Roten Terrors zu zählen und die auffälligsten Fälle detailliert zu beschreiben. „In Char'kov hatte man sich auf Skalpierungen und „Abzug der Handschuhe“ spezialisiert“, berichtete A. Denikin über die Gräueltaten der ČK. Als sich die Weißen zurückzogen, konnten ihnen die Roten eine entsprechende Antwort bieten. Hier sei nur eine Aussage zitiert: „Die Bevölkerung der Ukraine stimmt mehrheitlich für die Sowjetmacht. Das empörende Vorgehen der Denikin-Kämpfer [...] sorgte besser als jede Agitation für den Umschwung der Bevölkerung auf die Seite der Sowjetmacht.“

Gräueltaten wurden von Soldaten aller Bürgerkriegsparteien begangen, auch die Zahl der Opfer des Weißen Terrors wird auf Hunderttausende geschätzt.

1922, nach dem Ende des Bürgerkrieges, kam es zu einer letzten Welle des Roten Terrors, die sich gegen Geistliche richtete. Danach wurde die Repressionspolitik in den Rahmen der „sozialistischen Gesetzlichkeit“ überführt, die eine differenziertere Anwendung der Todesstrafe vorsah. Die VČK wurde in die Politische Hauptverwaltung (GPU) umgewandelt, die das Recht verlor, Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren durchzuführen. In den 1930er Jahren nahm der Terror jedoch wieder zu, und zwar in noch größerem Ausmaß als der Rote Terror während des Bürgerkriegs.

Text und Übersetzung: CC BY-SA 4.0

Первоначально большевики следовали традициям социал-демократии, выступавшей против смертной казни. Даже Октябрьская революция проходила под лозунгом отмены смертной казни. Постановление II Cъезда Cоветов гласило: «Восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется». Смертная казнь на остальной территории России была упразднена еще Временным правительством.

Несмотря на формальное отсутствие смертной казни, убийства арестованных совершались сотрудниками Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во время «очистки» городов от уголовников.

Более широкое применение смертных казней и тем более проведение их по политическим делам было невозможно ввиду господствующих демократических настроений в обществе, а также из-за представительства левых эсеров в правительстве – последние были принципиальными противниками смертной казни. Нарком юстиции, член партии левых эсеров И. Штейнберг, препятствовал не только казням, но даже арестам по политическим мотивам. Поскольку левые эсеры активно работали в ВЧК, развернуть правительственный террор было трудно. Однако работа в карательных органах сказалась на психологии эсеров-чекистов, которые становились все более терпимыми по отношению к репрессиям.

Ситуация стала меняться в условиях германского наступления, когда смертная казнь была восстановлена официально 23 февраля 1918 г., а также после ухода из правительства левых эсеров и особенно – после начала широкомасштабной Гражданской войны в мае-июне 1918 г. Ленин сумел убедить своих соратников в том, что в условиях Гражданской войны отказ от смертной казни немыслим. По его мнению, сторонники противоборствующих сторон не боятся тюремного заключения на любой срок, т.к. уверены в победе своего движения и собственном освобождении из тюрем.

Первой публичной жертвой смертной казни по политическим мотивам стал А.М. Щастный. В начале 1918 г. он командовал Балтийским флотом и в сложной ледовой обстановке вывел его из Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. Тем самым он спас флот от захвата немцами, что было расценено немецкой стороной как саботаж условий Брестского мира. Популярность Щастного выросла, и нарком по военным делам Троцкий опасался, что командующий флотом может выступить против Советской власти. Щастный был арестован и после процесса в Верховном революционном трибунале расстрелян 22 июня 1918 г.

Вскоре террор стал применяться в прифронтовой зоне. «В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.» – телеграфировал Ленин 9 августа 1918 г. В тот же день он отправил телеграмму в Пензу: «Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». 22 августа председатель Совета Народных Комиссаров (СНК) приказал «расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».

В обострившейся обстановке июня-августа 1918 г. противники большевиков также стали прибегать к террористическим методам борьбы. 20 июня 1918 г. неизвестным был убит нарком по делам печати, пропаганды и агитации Петроградской коммуны В. Володарский. Убийцу найти не смогли. Уже тогда Ленин выступил за развязывание массового террора: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы их удержали. Протестую решительно!... Надо поощрять энергию и массовидность террора». 30 августа 1918 г. оппозиционер Л. Каннегисер убил руководителя Петроградской ЧК М. Урицкого. В тот же день на митинге был ранен Ленин. Виновной в покушении была объявлена сторонница эсеров Ф. Каплан. Впрочем, конкретные виновники в тот момент были не так важны – за трех большевиков должны были ответить целые классы.

В ответ на эти покушения Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) советов 2 сентября принял резолюцию, в которой говорилось: «ВЦИК дает торжественное предостережение всем холопам российской и союзнической буржуазии, предупреждая их, что за каждое покушение на деятелей Советской власти и носителей идей социалистической революции будут отвечать все контрреволюционеры. […] На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов». Это означало введение заложничества, когда за действия одних людей должны отвечать совершенно другие. Резолюция ВЦИК открывала путь к принятию постановления Совета народных комиссаров о Красном терроре 5 сентября 1918 г.

Эти меры заложили основы репрессивной политики коммунистического режима, т.е. для создания концлагерей, для изолирования «классовых врагов», для уничтожения всех оппозиционеров, «причастных к заговорам и мятежам». ЧК наделялась внесудебными полномочиями брать заложников, выносить приговоры и приводить их в исполнение.

Уже в день принятия постановления было объявлено о расстреле 29 «контрреволюционеров», которые были заведомо непричастны к покушениям на Ленина и Урицкого, в том числе бывшего министра внутренних дел Российской империи А. Хвостова, бывшего министра юстиции И. Щегловитова и др. В первый же месяц террора были казнены тысячи людей, большинство из которых было виновато лишь в принадлежности к «контрреволюционным» классам и общественным течениям – предприниматели, помещики, священники, офицеры, члены партии кадетов. Философию Красного террора выразил один из руководителей ЧК М. Лацис: «Не ищите в деле обвинительных улик; восстал ли он [обвиняемый] против совета с оружием или на словах. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и должны решить судьбу обвиняемого». Даже Ленин пожурил Лациса за такие слова, что, конечно, не остановило вакханалию убийств.

Первая волна террора унесла тысячи жизней, общее количество людей, казненных различными советскими органами, составляет вероятно сотни тысяч. Террор развивался вспышками, которые сменялись применением смертной казни в меньших масштабах.

Террор сопровождался пытками и злоупотреблениями служебным положением. ЧК арестовывала, она же вела следствие, она же судила, и казнила она же. Произвол был абсолютный – важно было не столько поймать виновных, сколько запугать оппозицию. Красный террор в действительности не был классовым. Удары наносились по недовольным рабочим, крестьянам, интеллигенции.

Любое сопротивление центральной власти подавлялось, остатки демократии были ликвидированы. Даже «Правда» вынуждена была заметить, что лозунг «Вся власть Советам!» сменяется лозунгом «Вся власть чрезвычайкам!». Редактор «Известий» Ю. Стеклов признавал: «Никогда, даже в злейшие времена царского режима, не было такого бесправия на Руси, которое господствует в коммунистической Советской России, такого забитого положения масс не было. Основное зло заключается в том, что никто из нас не знает, чего можно и чего нельзя. Сплошь и рядом совершающие беззакония, затем заявляют, что они думали, что это можно. Террор господствует, мы держимся только террором». В этом не было ничего удивительного – в стране царила диктатура, а диктатура была, согласно Ленину, властью, опирающейся не на закон, а на насилие. Комментируя социальную модель большевизма, лидер эсеров В. Чернов писал: «Это колоссальная машина, в которую история подает наличных людей, с их слабостями, навыками, страстями, мнениями, как человеческое «сырье», подлежащее беспощадной переработке. Из нее они выйдут, удостоверенные «личной годностью», каждый на свою особую жизненную полочку, штампованные, с явным клеймом фабричного производства. Они частью попадают в отдел по утилизации отбросов; остаток подлежит беспощадному уничтожению».

После начала Красного террора наиболее типичным приговором стала смертная казнь.

Занимая города, белые начинали методичный подсчет жертв Красного террора и тщательно описывали наиболее яркие примеры: «в Харькове специализировались на скальпировании и «снимании перчаток», – повествовал А. Деникин о зверствах ЧК. Но когда белые отступали, красным было чем ответить. Вот только одно свидетельство: «Настроение населения Украины в большинстве на стороне Советской власти. Возмутительные действия деникинцев […] изменили население в сторону Советской власти лучше всякой агитации.»

Зверства творили солдаты всех сил гражданской войны, количество жертв белого террора также оценивается сотнями тысяч человек.

В 1922 г., после окончания Гражданской войны, имела место последняя вспышка Красного террора, направленная против служителей религиозных культов. Затем репрессивная политика была введена в рамки «социалистической законности», предполагавшей более выборочное применение смертной казни. ВЧК была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ), которое было лишено права расстрелов без суда и следствия. Однако в 1930-е гг. террор был возобновлен в масштабах, превосходящих масштабы Красного террора времен Гражданской войны.

Текст: CC BY-SA 4.0

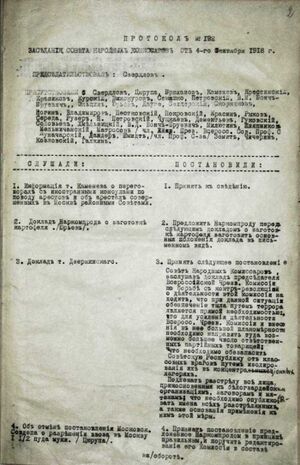

BESCHLUSS[ ]

Nachdem sich der Rat der Volkskommissare den Bericht des Vorsitzenden der Außerordentlichen Kommission zur Bekämpfung der Konterrevolution über die Tätigkeit dieser Kommission angehört hatte, kam er darüber überein, dass es in der bestehenden Situation unmittelbar notwendig ist, die Sicherheit des Hinterlandes mittels des Terrors zu gewährleisten;

dass es notwendig ist, eine möglichst große Anzahl von verantwortlichen Parteigenossen zur Allrussländischen Außerordentlichen Kommission zu schicken, um ihre Tätigkeit zu verstärken und dieser eine größere Planmäßigkeit zu verleihen;

dass es notwendig ist, die Sowjetrepublik von den Klassenfeinden zu befreien, weshalb diese in Konzentrationslagern zu isolieren sind.

Alle Personen, die zu weißgardistischen Organisationen, Verschwörungen und Aufständen in Beziehung stehen, sind zu erschießen;

dass es notwendig ist, die Namen aller Erschossenen sowie die Gründe für die Anwendung dieser Maßnahme gegen sie zu veröffentlichen.

Volkskommissar für Justiz Kurskij

Volkkommissar für Innere Angelegenheiten Petrovskij

Geschäftsleiter des Rates der Volkskommissare

Vlad. Bonč-Bruevič

Sekretär des Sovnarkom L. Fotieva

Moskau, Kreml'.

5. September 1918

Hier nach: RGASPI, f. 19, op. 1, d. 192, l. 10. (Übersetzung aus dem Russ. von L. Antipow)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ[ ]

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой Комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью;

что для усиления деятельности Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей;

что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях.

Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам;

что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры.

Народный Комиссар Юстиции Курский

Народный Комиссар Внутренних Дел Петровский

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров

Влад. Бонч-Бруевич

Секретарь Cов. Нар. Ком. Л. Фотиева.

Москва, Кремль.

5 сентября 1918 г.

РГАСПИ, ф. 19, оп. 1, д. 192, л. 10. Подлинник

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

RGASPI, f. 19, оp. 1, d. 192, l. 10. Original. Gemeinfrei (amtliches Werk).

РГАСПИ, ф. 19, оп. 1, д. 192, л. 10. Подлинник. Общественное достояние (официальный документ).

Jörg Baberowski, Der rote Terror: Die Geschichte des Stalinismus. DVA, München 2003.

Stéphane Courtois/Nicolas Werth u. a., Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Piper, München/Zürich 1998.

Jurij G. Fel’štinskij (Hrsg.), Krasnyj terror v gody Graždanskoj vojny. Po materialam Osoboj sledstvennoj komissii po rassledovaniju zlodejanij bol’ševikov [Der Rote Terror während des Bürgerkriegs. Basierend auf dem Material der Sonderuntersuchungskommission zur Untersuchung der Gräueltaten der Bolschewiki]. Overseas publ. interchange, London 1992.

Lubjanka. Organy VČK – OGPU – NKVD – NKGB – MGB – MVD – KGB. 1917–1991. Spravočnik [Lubjanka. Die Organe der VČK – OGPU – NKVD – NKGB – MGB – MVD – KGB. 1917–199. Handbuch] (=Rossija XX Vek. Dokumenty). Bearb. von Aleksandr Kokurin und Nikita V. Petrov. Meždunarodnyj fond „Demokratija“, Moskva 2003, Online.

Vasilij Korovin, Istorija otečestvennych organov gosbezopasnosti [Geschichte der nationalen Sicherheitsbehörden]. Norma, Moskva 1998.

George Leggett, The Cheka: Lenin’s Political Police: The All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage, December 1917 to February 1922. Clarendon Press, New York 1981, Online.

Alter L. Litvin, Krasnyj i belyj terror v Rossii. 1918–1922 gg. [Roter und Weißer Terror in Russland. 1918–1922]. ĖKSMO, Moskva 2004.

Sergej P. Melʹgunov, Krasnyj terror v Rossii: 1918–1923 [Roter Terror in Russland, 1918–1923]. 4. izd, Teleks, N’ju Jork 1989.

Sergej A. Pavljučenkov, Krest’janskij brest, ili predystorija bol’ševistkogo NĖPa [Das bäuerliche Brest oder die Vorgeschichte der bolschewistischen NĖP]. Russkoe knigoizdatel’skoe tovariščestvo, Moskva 1996.

I. S. Rat’kovskij, Krasnyj terror i dejatel’nost’ VČK v 1918 godu [Der Rote Terror und die Aktivitäten der VČK im Jahr 1918]. Izd-vo S.-Peterburgskogo univ., Sankt-Peterburg 2006.

Aleksandr V. Šubin, 1918 god: revoljucija, krovʹju omytaja [1918. Die blutbefleckte Revolution]. Akademičeskij proekt, Moskva 2019.

V. Zenzinov (Hrsg.), Če-Ka. Materialy po dejatel’nosti črezvyčajnych komissij [Če-Ka. Materialien über die Aktivität der außerordentlichen Kommissionen]. Izd. CB Partii socialistov-revoljucionerov, Berlin 1922, Online.

Баберовски, Й. Красный террор: история сталинизма. Москва: РОССПЭН, 2007.

Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий / под ред. В. Зензинов. Берлин: Изд. ЦБ Партии социалистов-революционеров, 1922, онлайн.

Лубянка. Органы ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД – КГБ. 1917–1991. Справочник / сост. А. И. Кокурин и Н. В. Петров. Москва: Международный фонд «Демократия», 2003, онлайн (=Россия XX Век. Документы).

Коровин, В. История отечественных органов госбезопасности. Москва: Норма, 1998.

Куртуа, С., Верт, Н., и др. Черная книга коммунизма: Преступления, террор, репрессии / под ред. И. Ю. Белякова. Москва: Три века истории, 1999.

Литвин, А. Л. Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. Москва: ЭКСМО, 2004.

Мельгунов, С. П. Красный террор в России: 1918–1923. 4-изд., Нью-Йорк: Телекс, 1989.

Павлюченков, С. А. Крестьянский Брест или предыстория большевистского НЭПа. Москва: Русское Книгоиздательсое Товарищество, 1996.

Ратьковский, И. С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского унив., 2006.

Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков / под ред. Ю. Г. Фельштинского. London: Overseas publ. interchange, 1992.

Шубин, А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. Москва: Академический проект, 2019.

Leggett, G. The Cheka: Lenin’s Political Police: The All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage, December 1917 to February 1922. New York: Clarendon Press, 1981, онлайн.