Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts fand die eugenische Vorstellung einer sozialtechnologisch gesteuerten Bevölkerungskontrolle international immer mehr Anhänger. Am Ende der Weimarer Republik mündete die Debatte um „Erbgesundheit“ und „Menschenökonomie“ in einen nie umgesetzten Gesetzentwurf zur Sterilisation „erblich Belasteter“ auf freiwilliger Basis. Er diente den Nationalsozialisten im Juli 1933 als Vorlage für das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, das die Grundlage für die Zwangssterilisation von rund 400 000 Menschen bildete. Die „Euthanasie“ genannte systematische Ermordung von etwa 200 000 Kranken und Behinderten im Reich und den besetzten Gebieten Osteuropas entbehrte dagegen bewusst jeder formaljuristischen Regelung. Die dabei entwickelte Technik des Mordens durch Vergasung diente als Modell für die Vernichtung der europäischen Juden.

[Русская версия отсутствует]

Vor dem Hintergrund einer zunehmend naturwissenschaftlich-technisch geprägten Welterklärung einerseits und einer steigenden Degenerationsfurcht durch die sichtbaren Probleme von Industrialisierung, Urbanisierung und Verelendung andererseits erwies sich der Gedanke einer rationalen und kontrollierten Fortpflanzung der Bevölkerung seit dem späten 19. Jahrhundert als hoch attraktiv. Hatte Darwins Neffe Francis Galton bei seiner „Eugenik“ genannten Abstammungslehre noch die planmäßige Höherzüchtung des Menschengeschlechts im Blick, konzentrierten sich die Überlegungen in den Industriestaaten schon bald darauf, die Vermehrung unerwünschter Bevölkerungsgruppen zu verhindern. Dazu zählte man neben Trägern von tatsächlichen oder nur vermuteten Erbkrankheiten insbesondere die sogenannten „Schwachsinnigen“, deren vermeintlich übergroße Fruchtbarkeit von den geburtenschwachen Oberschichten als Bedrohung empfunden wurde. Durch das gehäufte Auftreten unangepassten Verhaltens in bestimmten Bevölkerungskreisen schienen Familienstudien die Erblichkeit von Kriminalität und sozialer Devianz zu belegen. Soziale Kriterien und die Abweichung von moralischen Normen erhielten so den Status einer biologischen Gefahr.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in mehr als 30 Ländern eugenische Bewegungen, die sich je nach spezifischen Verhältnissen unterschiedlich entwickelten, aber alle das Ziel verfolgten, die sozialen und politischen Probleme der Moderne mit Hilfe eines biologischen Programms zu lösen. Während Männer wie Madison Grant in den USA vor dem Rassenselbstmord der weißen Angelsachsen durch die Vermehrung der Immigranten warnten und Münchner Rassenhygieniker von einer „Aufnordung“ des arischen Menschen träumten, setzten auch englische Sozialisten, die neugegründete Sowjetunion und die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten auf die Vorteile des eugenischen Programms. Vertreter fast aller politischen Richtungen betrachteten die eugenische Bevölkerungskontrolle als erfolgversprechenden und humanen Weg zur gesellschaftlichen Modernisierung.

Die sich als Wissenschaft formierende Lehre von der Optimierung der menschlichen Reproduktion setzte sich auch in der Weimarer Republik in immer breiteren Bevölkerungskreisen durch. Nach dem Aderlass des Weltkrieges standen zunächst Maßnahmen zur Eheberatung und Geburtenförderung im Vordergrund, Vorstöße für ein Sterilisationsgesetz fanden keine Mehrheit. Erst im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise und den dadurch überforderten öffentlichen Haushalten verlagerte sich das Interesse. Während die katholische Eugenik durch die 1930 erlassene Papst-Enzyklika „Casti connubii“ auf die eugenische Eheberatung beschränkt wurde, plädierte die protestantische Innere Mission im Jahr darauf bei „Träger(n) erblicher Anlagen, die Ursache sozialer Minderwertigkeit und Fürsorgebedürftigkeit sind“ für „Sterilisierung aus Nächstenliebe“ zur kommenden Generation. In den Beschlüssen der Treysaer Konferenz forderte sie zugleich, an die Stelle „unterschiedsloser Wohlfahrtspflege“ eine „differenzierte Fürsorge“ zu setzten. Besondere Aufwendungen sollten nur noch jenen zugutekommen, die voraussichtlich ihre volle Leistungsfähigkeit wieder erreichen konnten. Ansonsten hatte sich die Fürsorge auf die „menschenwürdige Versorgung und Bewahrung“ der betroffenen Personen zu beschränken.[1]

Ähnlich sahen das auch die finanziell überforderten Kommunen. Weil die Reichsregierung Wohlfahrtslasten von der staatlichen Arbeitslosenversicherung auf die städtischen Haushalte verlagerte, hatten sie die Hauptlast der Wohlfahrtskrise am Ende der Weimarer Republik zu tragen. In Preußen forderte ihre Vertretung daher im Januar 1932, die Ausgaben „für die Pflege und Förderung der geistig und körperlich Minderwertigen“ auf das Maß zu beschränken, „das von einem völlig verarmten Volk noch getragen werden kann“.[2] Das Sofortprogramm, das dem „Anwachsen der Minderwertigkeit“ ein Ende setzen sollte, sah allerdings nur eine vermehrte eugenische Unterweisung der Bevölkerung vor. Auch in einer Parlamentsdebatte erwies sich, dass eine Sterilisation aus eugenischen Gründen noch im Frühjahr 1932 in der Öffentlichkeit nicht mehrheitsfähig war.

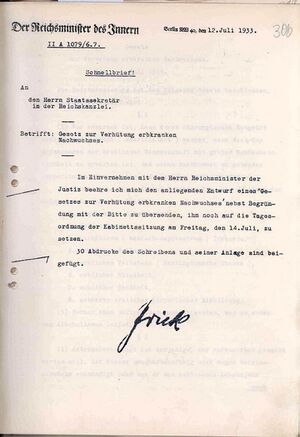

Doch schon im Sommer desselben Jahres legte der rassenhygienischen Fragen gegenüber aufgeschlossene preußische Landesgesundheitsrat nach einer Expertenanhörung einen Gesetzentwurf zur freiwilligen eugenischen Sterilisation vor. Nach internen Beratungen überwies ihn der preußische Ministerpräsident, der inzwischen Hermann Göring hieß, im Mai 1933 an das Reichsinnenministerium. Dort bildete der Entwurf, um eine große Zahl neuer „Erbkranken“-Gruppen und den entscheidenden Punkt der Zwangssterilisation erweitert, die Grundlage für das am 14. Juli 1933 verabschiedete Gesetz „zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Im Januar 1934 in Kraft getreten, sahen Ergänzungsbestimmungen in den folgenden Jahren die Möglichkeit der Zwangsabtreibung und der Unfruchtbarmachung durch Röntgenstrahlen vor. Dem Zusammenspiel von Gesundheitsämtern und den neu geschaffenen Erbgesundheitsgerichten waren rund 400 000 Menschen ausgeliefert. Etwa 5 500 Frauen und 600 Männer starben an dem Eingriff.

In der Forschung ist umstritten, inwieweit die Zwangssterilisationen und -abtreibungen als Vorläufer der euphemistisch als „Euthanasie“ bezeichneten Morde an geistig und körperlich behinderten Menschen zu werten sind. Während die ältere Literatur noch einen unmittelbaren Zusammenhang sah, ist die neuere Forschung hier zurückhaltender. Zwar geht auch sie davon aus, dass das eugenische Paradigma der „Volksgesundheit“ und die seit der Weimarer Republik geführten Debatten um die Unterhaltskosten für die „geistig und körperlich Minderwertigen“ einen kontextuellen Bedingungsrahmen lieferten, innerhalb dessen die Krankenmorde erst denkbar wurden. Direkte Kontinuitätslinien lassen sich jedoch kaum nachweisen.

Das 1920 von Karl Bindung und Alfred E. Hoche veröffentlichte Werk über die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ wurde vor allem unter Medizinern und Juristen sowie in Kreisen christlicher Wohltätigkeitsorganisationen diskutiert, fand in der eugenischen Bewegung der Weimarer Republik jedoch wenig Resonanz. Auch personelle Kontinuitäten waren eher schwach ausgeprägt. Nur wenige „Euthanasie“-Opfer waren zuvor zwangssterilisiert worden, und längst nicht alle Mediziner, die Eugenik und Sterilisierung befürworteten, unterstützten auch die Mordaktionen der „Aktion T 4“, benannt nach dem Sitz der „Euthanasie“-Zentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4. Von den prominenten Rassenhygienikern war einzig Fritz Lenz an den Planungen eines – aus außen- und kirchenpolitischen Gründen nicht zustande gekommenen – „Euthanasie“-Gesetzes beteiligt, das darauf abzielte, die bis dahin praktizierten Ad-hoc-Vernichtungen in eine professionelle Systematik des Tötens aller unheilbar kranken „Ballastexistenzen“ zu überführen. Auch das NS-Regime selbst behandelte die beiden Tatkomplexe unterschiedlich. Der formaljuristisch abgesicherten Sterilisationspraxis stand eine komplexe Verschleierungstaktik um die Anstaltsmorde gegenüber, für die es auf ausdrücklichen Wunsch Hitlers keine juristische Grundlage, sondern nur ein auf den 1. September 1939 rückdatiertes Ermächtigungsschreiben gab.

Schon im August 1939 verpflichtete ein Runderlass aus dem Reichsministerium des Innern Ärzte und Hebammen dazu, behinderte Neugeborene und Kinder unter drei Jahren den zuständigen Gesundheitsämtern zu melden. Auf diese Weise wurden bis Kriegsende mindestens 5 000 Säuglinge und Kleinkinder in 30 eigens eingerichtete „Kinderfachabteilungen“ verschiedener Krankenanstalten verlegt und dort durch überdosierte Medikamentengaben oder Nahrungsmittelentzug umgebracht. Im weiteren Kriegsverlauf fielen diesem Programm auch ältere Kinder und Jugendliche zum Opfer.

Am 9. Oktober 1939 begann die „Erwachsenen-Euthanasie“ mit der „planwirtschaftlichen Erfassung“ der Patienten aller Heil- und Pflegeanstalten. Das Reichsinnenministerium verlangte von den Direktoren Auskunft über Krankheit, Aufenthaltsdauer und Arbeitsfähigkeit ihrer Schützlinge, ließ sie aber im Unklaren darüber, dass Begutachtungsärzte anhand der ausgefüllten Fragebögen über Leben und Tod der Patienten entschieden. Die als nicht mehr „lebenswürdig“ eingestuften Personen wurden mit Bussen abgeholt und nach einem Zwischenaufenthalt in eines der sechs Tötungszentren in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb, Brandenburg an der Havel, Bernburg, Hadamar, Hartheim in Österreich und auf dem Sonnenstein bei Pirna transportiert. Dort wurden die Menschen durch Injektionen oder in neuentwickelten Gaswagen getötet, zunehmend auch in einen Raum getrieben, der einer Dusche ähnelte, um sie dann durch die Einleitung von Gas umzubringen.

Das Misstrauen der Angehörigen, die sich mit Lügen über den plötzlichen Tod ihrer Familienmitglieder nicht zufrieden gaben, das Gerede über die grauen Transportbusse und der Rauch aus den Krematorien machten die „Aktion T 4“ bald zu einem offenen Geheimnis. Nach Protesten von Geistlichen – am bekanntesten die Predigt des Münsteraner Bischofs von Galen – stellte man die „Aktion T 4“ im Sommer 1941 offiziell ein. Die ausgestreute Flüsterpropaganda gab vor, der Stopp sei auf die persönliche Anordnung Hitlers zurückzuführen, der vorher nichts über die Tötungen gewusst habe. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten über 70 000 Menschen ihr Leben verloren.

Faktisch aber ging das Morden weiter. Während der so genannten „wilden“, dezentral organisierten „Euthanasie“ zwischen November 1941 und Juni 1943 töteten Ärzte und Pflegepersonal in etwa 30 Heil- und Pflegeanstalten in Deutschland, Österreich und den besetzten Gebieten Osteuropas die ihnen anvertrauten Schützlinge durch überdosierte Medikamentengaben und Nahrungsentzug. Auch Zwangsarbeiter aus Polen und der Sowjetunion, die sich beim Einsatz in der deutschen Kriegswirtschaft psychische Erkrankungen oder Tuberkulose zugezogen hatten, zählten zu ihren Opfern. Gleichzeitig versuchte die Zentrale in Berlin, alle Insassen öffentlicher Einrichtungen zu erfassen und dehnte die Registrierung mit dem Ziel der späteren Vernichtung auf die Bewohner von Arbeitshäusern, Fürsorge- und Altersheimen aus.

Ab Mitte 1943 sorgte der Luftkrieg für eine erneute Institutionalisierung der „Euthanasie“. Um die Infrastruktur der psychiatrischen Kliniken und Behindertenheime zur Versorgung von Bombenopfern nutzen zu können, verlegte man die Kranken in die Zentren der „wilden Euthanasie“, wo man sie mit Injektionen tötete oder systematisch verhungern ließ. Um die Leichen zu beseitigen, wurde noch im November 1944 in der Anstalt Kaufbeuren ein Krematorium errichtet. Auf diese Weise wurden nach dem vermeintlichen „Euthanasie-Stopp“ noch mindestens 30 000 Kranke auf dem Gebiet des deutschen Reiches ermordet.

Die Tötung von Psychiatriepatienten und Behinderten in Deutschland seit dem Sommer 1939 bildete nur den Auftakt zu weiteren Massenmorden. Unmittelbar nach dem Einmarsch in Polen und in die Sowjetunion ermordeten verschiedene Sonderkommandos in Absprache mit der Berliner „Euthanasie“-Zentrale mindestens je 10 000 Kranke, entweder durch Massenerschießungen oder in Gaswagen, die nach dem Vorbild der Vergasungsanlagen in Deutschland konstruiert worden waren.[3] Auf diese Weise wurden in den besetzten Gebieten Osteuropas ganze Anstalten, Krankenhäuser und Altersheime leergemordet, die später zur Aufnahme und Tötung von aus Deutschland verlegten Kranken dienten. Neuere Arbeiten schätzen die Gesamtzahl der „Euthanasie“-Opfer in den besetzten Ländern auf etwa 100 000 Menschen.[4] Die nach 1941 frei gewordenen Gaskammern der Tötungsanstalten Sonnenstein, Bernburg und Hartheim nutzte man dazu, unter der Tarnbezeichnung „Sonderbehandlung 14f13“ – 14f stand für Todesfall im KZ und 13 für Tod durch Vergasung – bis zum Dezember 1944 mindestens 20 000 KZ-Häftlinge umzubringen, die größtenteils von „T4“-Gutachtern als „arbeitsunfähig“ oder „gemeinschaftsfremd“ eingestuft worden waren. Zahlreiche Regionalstudien geben inzwischen Auskunft über die Morde in verschiedenen Anstalten und die Rolle der NS-„Gesundheits“-bürokratie, doch bestehen gerade für die Vorgänge in Osteuropa noch erhebliche Forschungsdefizite.

Die Krankenmorde gaben das Modell für die Vernichtung der europäischen Juden ab und waren auch personell eng mit den ersten Stationen der Shoa verknüpft. Chelmno, das erste Vernichtungslager, wurde vom „Sonderkommando Lange“ betrieben, das zuvor polnische Kranke mit Giftgas getötet hatte. 1942 schickte die Behörde in der Tiergartenstraße rund hundert ihrer Mordexperten in die Vernichtungslager Osteuropas, um ihre während der „Euthanasie“ gewonnenen Kenntnisse weiterzugeben. Belzec, Sobibor und Treblinka wurden fast ausschließlich durch „T4“-Personal erbaut, eingerichtet und betrieben. Auch die Kommandanten kamen aus der „Aktion T 4“ und wurden von ihr bezahlt. Durch personelle Kontinuität und den Transfer der Tötungstechnologie erwies sich die nationalsozialistische „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ als Vorstufe des Holocaust.

- ↑ Treysaer Resolution des Central-Ausschusses für die Innere Mission (1931), zit. nach Kurt Nowak/Michael Schwartz (Hrsg.), Eugenik, Sterilisation, „Euthanasie“: Politische Biologie in Deutschland 1895–1945. Eine Dokumentation. Union Verlag, Berlin 1992, S. 106-110.

- ↑ zit. nach Johannes Vossen, Gesundheitsämter im Nationalsozialismus: Rassenhygiene und offene Gesundheitsfürsorge in Westfalen 1900–1950. Klartext, Essen 2001, S. 166.

- ↑ Hans-Walter Schmuhl, Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie: von der Verhütung zur Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ ; 1890 - 1945. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987, S. 363f.

- ↑ Romey in Martin Rudnick (Hrsg.), Aussondern, Sterilisieren, Liquidieren: Die Verfolgung Behinderter im Nationalsozialismus. Ed. Marhold, Berlin 1990, S. 71.

[Русская версия отсутствует]

Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.[ ]

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

(1) Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht (sterilisiert) werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden.

(2) Erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet:

1. angeborenem Schwachsinn,

2. Schizophrenie,

3. zirkulärem (manisch-depressivem) Irresein,

4. erblicher Fallsucht,

5. erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea),

6. erblicher Blindheit,

7. erblicher Taubheit,

8. schwerer erblicher körperlicher Mißbildung.

(3) Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet.

(1) Antragsberechtigt ist derjenige, der unfruchtbar gemacht werden soll. Ist dieser geschäftsunfähig oder wegen Geistesschwäche entmündigt oder hat er das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so ist der gesetzliche Vertreter antragsberechtigt; er bedarf dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. In den übrigen Fällen beschränkter Geschäftsfähigkeit bedarf der Antrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Hat ein Volljähriger einen Pfleger für seine Person erhalten, so ist dessen Zustimmung erforderlich.

(2) Dem Antrag ist eine Bescheinigung eines für das Deutsche Reich approbierten Arztes beizufügen, daß der Unfruchtbarzumachende über das Wesen und die Folgen der Unfruchtbarmachung aufgeklärt worden ist.

(3) Der Antrag kann zurückgenommen werden.

Die Unfruchtbarmachung können auch beantragen

1. der beamtete Arzt,

2. für die Insassen einer Kranken-, Heil- oder Pflegeanstalt oder einer Strafanstalt der Anstaltsleiter.

Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des Erbgesundheitsgerichts zu stellen. Die dem Antrag zu Grunde liegenden Tatsachen sind durch ein ärztliches Gutachten oder auf andere Weise glaubhaft zu machen. Die Geschäftsstelle hat dem beamteten Arzt von dem Antrag Kenntnis zu geben.

Zuständig für die Entscheidung ist das Erbgesundheitsgericht, in dessen Bezirk der Unfruchtbarzumachende seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

(1) Das Erbgesundheitsgericht ist einem Amtsgericht anzugliedern. Es besteht aus einem Amtsrichter als Vorsitzenden, einem beamteten Arzt und einem weiteren für das Deutsche Reich approbierten Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut ist. Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bestellen.

(2) Als Vorsitzender ist ausgeschlossen, wer über einen Antrag auf vormundschaftliche Genehmigung nach § 2 Abs. 1 entschieden hat. Hat ein beamteter Arzt den Antrag gestellt, so kann er bei der Entscheidung nicht mitwirken.

(1) Das Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht ist nicht öffentlich.

(2) Das Erbgesundheitsgericht hat die notwendigen Ermittelungen anzustellen; es kann Zeugen und Sachverständige vernehmen sowie das persönliche Erscheinen und die ärztliche Untersuchung des Unfruchtbarzumachenden anordnen und ihn bei unentschuldigtem Ausbleiben vorführen lassen. Auf die Vernehmung und Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen sowie auf die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung sinngemäße Anwendung. Ärzte, die als Zeugen oder Sachverständige vernommen werden, sind ohne Rücksicht auf das Berufsgeheimnis zur Aussage verpflichtet. Gerichts- und Verwaltungsbehörden sowie Krankenanstalten haben dem Erbgesundheitsgericht auf Ersuchen Auskunft zu erteilen.

Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Ergebnisses der Verhandlung und Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden. Die Beschlußfassung erfolgt auf Grund mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Der Beschluß ist schriftlich abzufassen und von den an der Beschlußfassung beteiligten Mitgliedern zu unterschreiben. Er muß die Gründe angeben, aus denen die Unfruchtbarmachung beschlossen oder abgelehnt worden ist. Der Beschluß ist dem Antragsteller, dem beamteten Arzt sowie demjenigen zuzustellen, dessen Unfruchtbarmachung beantragt worden ist, oder, falls dieser nicht antragsberechtigt ist, seinem gesetzlichen Vertreter.

Gegen den Beschluß können die im § 8 Satz 5 bezeichneten Personen binnen einer Notfrist von einem Monat nach der Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des Erbgesundheitsgerichts Beschwerde einlegen. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Über die Beschwerde entscheidet das Erbgesundheitsobergericht. Gegen die Versäumung der Beschwerdefrist ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Zivilprozeßordnung zulässig.

(1) Das Erbgesundheitsobergericht wird einem Oberlandesgericht angegliedert und umfaßt dessen Bezirk. Es besteht aus einem Mitglied des Oberlandesgerichts, einem beamteten Arzt und einem weiteren für das Deutsche Reich approbierten Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut ist. Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bestellen. § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Auf das Verfahren vor dem Erbgesundheitsobergericht finden §§ 7, 8 entsprechende Anwendung.

(3) Das Erbgesundheitsobergericht entscheidet endgültig.

(1) Der zur Unfruchtbarmachung notwendige chirurgische Eingriff darf nur in einer Krankenanstalt von einem für das Deutsche Reich approbierten Arzt ausgeführt werden. Dieser darf den Eingriff erst vornehmen, wenn der die Unfruchtbarmachung anordnende Beschluß endgültig geworden ist. Die oberste Landesbehörde bestimmt die Krankenanstalten und Ärzte, denen die Ausführung der Unfruchtbarmachung überlassen werden darf. Der Eingriff darf nicht durch einen Arzt vorgenommen werden, der den Antrag gestellt oder in dem Verfahren als Beisitzer mitgewirkt hat.

(2) Der ausführende Arzt hat dem beamteten Arzt einen schriftlichen Bericht über die Ausführung der Unfruchtbarmachung unter Angabe des angewendeten Verfahrens einzureichen.

(1) Hat das Gericht die Unfruchtbarmachung endgültig beschlossen, so ist sie auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden auszuführen, sofern nicht dieser allein den Antrag gestellt hat. Der beamtete Arzt hat bei der Polizeibehörde die erforderlichen Maßnahmen zu beantragen. Soweit andere Maßnahmen nicht ausreichen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges zulässig.

(2) Ergeben sich Umstände, die eine nochmalige Prüfung des Sachverhalts erfordern, so hat das Erbgesundheitsgericht das Verfahren wieder aufzunehmen und die Ausführung der Unfruchtbarmachung vorläufig zu untersagen. War der Antrag abgelehnt worden, so ist die Wiederaufnahme nur zulässig, wenn neue Tatsachen eingetreten sind, welche die Unfruchtbarmachung rechtfertigen.

(1) Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens trägt die Staatskasse.

(2) Die Kosten des ärztlichen Eingriffs trägt bei den der Krankenversicherung angehörenden Personen die Krankenkasse, bei anderen Personen im Falle der Hilfsbedürftigkeit der Fürsorgeverband. In allen anderen Fällen trägt die Kosten bis zur Höhe der Mindestsätze der ärztlichen Gebührenordnung und der durchschnittlichen Pflegesätze in den öffentlichen Krankenanstalten die Staatskasse, darüber hinaus der Unfruchtbargemachte.

Eine Unfruchtbarmachung, die nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes erfolgt, sowie eine Entfernung der Keimdrüsen sind nur dann zulässig, wenn ein Arzt sie nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur Abwendung einer ernsten Gefahr für das Leben oder die Gesundheit desjenigen, an dem er sie vornimmt, und mit dessen Einwilligung vollzieht.

(1) Die an dem Verfahren oder an der Ausführung des chirurgischen Eingriffs beteiligten Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(2) Wer der Schweigepflicht unbefugt zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Den Antrag kann auch der Vorsitzende stellen.

(1) Der Vollzug dieses Gesetzes liegt den Landesregierungen ob.

(2) Die obersten Landesbehörden bestimmen, vorbehaltlich der Vorschriften des § 6 Abs. 1 Satz 1 und des § 10 Abs. 1 Satz 1, Sitz und Bezirk der entscheidenden Gerichte. Sie ernennen die Mitglieder und deren Vertreter.

Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justiz die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1934 in Kraft.

Berlin, den 14. Juli 1933.

Hier nach: RGBl. I 1933, S. 529-531.

[Русская версия отсутствует]

-

Seite 1

-

Seite 2a

-

Seite 2b

-

Seite 3a

-

Seite 3b

-

Seite 4a

-

Seite 4b

-

Seite 5

BArch R 1501/126248, Bl. 306-310. Entwurf. Original, Online. Gemeinfrei (amtliches Werk).

BArch [Германский федеральный архив] R 1501/126248, Bl. 306-310. Entwurf. Original, онлайн. Общественное достояние (официальный документ).

Götz Aly (Hrsg.), Aktion T 4: 1939–1945. Die „Euthanasie“-Zentrale in der Tiergartenstraße 4 (=Deutsche Vergangenheit. Stätten der Geschichte Berlins 26). Hentrich, Berlin 1987.

Udo Benzenhöfer, Zur Genese des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Klemm & Oelschläger, Münster 2006.

Gisela Bock, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus: Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik (=Schriften des Zentralinstituts für Sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin 48). Westdeutscher Verlag, Opladen 1986, Online.

Michael Burleigh, Tod und Erlösung: Euthanasie in Deutschland 1900–1945. Pendo, Zürich/München 2002.

Henry Friedlander, Der Weg zum NS-Genozid: Von der Euthanasie zur Endlösung. Berlin-Verl. Spitz, Berlin 2001.

Ernst Klee (Hrsg.), Dokumente zur „Euthanasie“. Fischer, Frankfurt a. M. 1986, Online.

Ernst Klee, „Euthanasie“ im NS-Staat: Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. 12. Aufl, Fischer, Frankfurt a. M. 2009.

Kurt Nowak/Michael Schwartz (Hrsg.), Eugenik, Sterilisation, „Euthanasie“: Politische Biologie in Deutschland 1895–1945. Eine Dokumentation. Union Verlag, Berlin 1992.

Jörg Osterloh/Jan Erik Schulte u. a. (Hrsg.), „Euthanasie“-Verbrechen im besetzten Europa: zur Dimension des nationalsozialistischen Massenmords (=Studien zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 6). Wallstein, Göttingen 2022.

Martin Rudnick (Hrsg.), Aussondern, Sterilisieren, Liquidieren: Die Verfolgung Behinderter im Nationalsozialismus. Ed. Marhold, Berlin 1990.

Michael Schwartz, Sozialistische Eugenik: Eugenische Sozialtechnologien in Debatten und Politik der deutschen Sozialdemokratie 1890–1933 (=Politik- und Gesellschaftsgeschichte 42). J.H.W. Dietz, Bonn 1995.

Johannes Vossen, Gesundheitsämter im Nationalsozialismus: Rassenhygiene und offene Gesundheitsfürsorge in Westfalen 1900–1950 (=Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens 56). Klartext, Essen 2001.

Peter Weingart/Jürgen Kroll u. a., Rasse, Blut und Gene: Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1988.

Aktion T 4: 1939–1945. Die «Euthanasie»-Zentrale in der Tiergartenstraße 4 [Акция Т 4: 1939-1945 - центр «эвтаназии» на Тиргартенштрассе 4] / под ред. G. Aly. Berlin: Hentrich, 1987 (=Deutsche Vergangenheit. Stätten der Geschichte Berlins 26).

Benzenhöfer, U. Zur Genese des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses [Генезис закона о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями]. Münster: Klemm & Oelschläger, 2006.

Bock, G. Zwangssterilisation im Nationalsozialismus: Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik [Принудительная стерилизация при национал-социализме: исследования расовой политики и политики в отношении женщин]. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1986 (=Schriften des Zentralinstituts für Sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin 48), онлайн.

Burleigh, M. Death and Deliverance. „Euthanasia“ in Germany, c. 1900–1945. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994. Friedlander, H. The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia To The Final Solution. Chapel Hill, NC: Univ. of North Carolina Press, 1995.

Dokumente zur «Euthanasie» [Документы про «эвтаназию»] / под ред. E. Klee. Frankfurt a. M.: Fischer, 1986, онлайн.

Klee, E. «Euthanasie» im NS-Staat: Die «Vernichtung lebensunwerten Lebens» [«Эвтаназия» в нацистском государстве: «уничтожение жизни, недостойной жизни»]. 12. Aufl, Frankfurt a. M.: Fischer, 2009.

Eugenik, Sterilisation, «Euthanasie»: Politische Biologie in Deutschland 1895–1945. Eine Dokumentation [Евгеника, стерилизация, «эвтаназия»: политическая биология в Германии 1895-1945 - документация] / под ред. K. Nowak, M. Schwartz. Berlin: Union Verlag, 1992.

«Euthanasie»-Verbrechen im besetzten Europa: zur Dimension des nationalsozialistischen Massenmords [Преступления, связанные с «эвтаназией» в оккупированной Европе: измерение массовых убийств национал-социалистов] / под ред. J. Osterloh, J. E. Schulte, и др. Göttingen: Wallstein, 2022 (=Studien zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 6). Aussondern, Sterilisieren, Liquidieren: Die Verfolgung Behinderter im Nationalsozialismus [Сегрегация, стерилизация, ликвидация: Преследование инвалидов при национал-социализме] / под ред. M. Rudnick. Berlin: Ed. Marhold, 1990.

Schwartz, M. Sozialistische Eugenik: Eugenische Sozialtechnologien in Debatten und Politik der deutschen Sozialdemokratie 1890–1933 [Социалистическая евгеника: евгенические социальные технологии в дебатах и политике немецкой социал-демократии 1890-1933 гг.]. Bonn: J.H.W. Dietz, 1995 (=Politik- und Gesellschaftsgeschichte 42).

Vossen, J. Gesundheitsämter im Nationalsozialismus: Rassenhygiene und offene Gesundheitsfürsorge in Westfalen 1900–1950 [Органы здравоохранения при национал-социализме: расовая гигиена и открытое здравоохранение в Вестфалии 1900-1950 гг.]. Essen: Klartext, 2001 (=Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens 56).

Weingart, P., Kroll, J., и др. Rasse, Blut und Gene: Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland [Раса, кровь и гены: история евгеники и расовой гигиены в Германии]. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.