Walter Flex, Wildgänse rauschen durch die Nacht

Der Wanderer zwischen beiden Welten (und somit auch das bekannteste darin enthaltene Gedicht Wildgänse rauschen durch die Nacht) ist – nach Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues – eines der erfolgreichsten literarischen Werke zum Ersten Weltkrieg. Sein Autor, Walter Flex (1887-1917), wurde als Kriegsschriftsteller von den unterschiedlichsten sozialen Gruppen rezipiert. Das zu Beginn des Werks stehende Gedicht Wildgänse rauschen durch die Nacht ist darüber hinaus in zahlreichen Schulbüchern, Liedersammlungen und Zeitungen abgedruckt worden und erlangte große Bedeutung durch seine Verbreitung in den Jugendbewegungen des 20. Jahrhunderts. Zu einem Schlüsseldokument deutscher Geschichte wird es aber nicht nur durch seine vielfältige Rezeption und den hohen Bekanntheitsgrad, sondern auch als repräsentatives Beispiel affirmativer Kriegslyrik, anhand dessen eine ganze Mentalitätsgeschichte der geistigen Mobilmachung rekonstruiert werden kann: Die für frühe Kriegsgedichte typischen Motive der Sinnstiftung und des kollektiven Erlebnisses (wie Opfergedanke, Volksgemeinschaft) und des Aufbruchs (Heerfahrt) werden durch die Einbettung des Gedichts in die erst 1916 entstandene Erzählung mit Motiven der späteren Kriegsliteratur wie dem individuellen Schützengrabenerlebnis verbunden.

[Русская версия отсутствует]

1961 eröffnete Fritz Fischer mit seinem Werk „Der Griff nach der Weltmacht“ eine historische Diskussion, die die Forschung zum Ersten Weltkrieg maßgeblich veränderte. Die sogenannte Fischer-Kontroverse war es, die in Deutschland den Wandel von einer stark politischen Weltkriegsforschung zu sozial- und mentalitätshistorischen Studien ermöglichte und ihr neue Quellen (Feldpostbriefe, Tagebücher sowie literarische und künstlerische Quellen) erschloss. Dabei rückte zunehmend das Kriegserlebnis als ein Blick von unten in den Mittelpunkt der Forschung.[1]

Bis heute ist der Erste Weltkrieg eines der bestuntersuchten Themen innerhalb der in Deutschland eher vernachlässigten Mentalitätengeschichte. Gerade die Rolle deutscher Künstler und Kulturschaffender bei der ideologischen Konstruktion des Krieges wurde von der Forschung fundiert erarbeitet: Ob nun ein Krieg der Geister[2] oder geistige Mobilmachung[3] – die Metaphern, die die Einbindung der deutschen Intellektuellen in die Diskussionen über den Ersten Weltkrieg beschreiben, sind vielfältig. Ein aussagekräftiges Beispiel für jene geistige Mobilmachung sind die eineinhalb Millionen Kriegsgedichte, die allein während der Augusttage 1914 in Deutschland verfasst wurden[4] und die weitgehend als homogene Gruppe wahrgenommen werden.

Die sogenannten Ideen von 1914 als Grundlage der affirmativen Kriegslyrik waren Ausdruck des Versuches, das Kriegserlebnis ideengeschichtlich zu deuten. Dieses Narrativ sah im Weltkrieg einen Verteidigungskrieg; Deutschland wurde als von Feinden umzingelt und zum Handeln gezwungen wahrgenommen. Den Krieg verstand man als einen Kulturkrieg, der auf der konstruierten Opposition zwischen den Idealen der Französischen Revolution von 1789 und den deutschen Werten von 1914 beruhte. Der Weltkriegsbeginn wurde als ein Ereignis des Aufbruchs und der Bewegung, als deutsche Erhebung willkommen geheißen. Im Gegensatz zum Klassenkampf der Vorkriegszeit wurde die mit der Mobilmachung entstandene neue Volksgemeinschaft als Überwindung aller gesellschaftlichen Differenzen gesehen. Schon nach wenigen Wochen begann jedoch an der Westfront ein außerordentlich blutiger, militärisch erfolgloser Stellungskrieg. Dies bewirkte eine Ausdifferenzierung der affirmativen Kriegslyrik vor allem nach verschiedenen Konzepten zur Deutung des Krieges.

Auch der national geprägte und aus einem bismarcktreuen Elternhaus stammende Walter Flex (1887-1917) wurde durch seine Kriegsgedichte des Jahres 1914 (versammelt in den Anthologien Das Volk in Eisen und Sonne und Schild) bekannt. Flex, der vor dem Weltkrieg unter anderem als Hauslehrer bei der Familie Otto von Bismarcks tätig war, meldete sich 1914 als Kriegsfreiwilliger. Während seines ersten Einsatzes in Lothringen im Herbst und Winter 1914 entstehen weitere affirmative Kriegswerke, unter anderem das Weihnachtsmärchen des 50. Regiments, durch das Flex besonders innerhalb der deutschen Truppen große Bekanntheit erlangte.

Als sein erfolgreichstes Werk kann jedoch die Erzählung Wanderer zwischen beiden Welten angesehen werden. Den großen Anklang, den die Erzählung bei der Leserschaft fand, zeigt die Auflagenzahl, die bis 1937 knapp 700 000 Exemplare betrug.[5] Den Rahmen der Erzählung bildet das bereits 1915[6] entstandene Gedicht Wildgänse rauschen durch die Nacht. Zu Beginn des Textes leitet es die Erzählung ein: Der Erzähler, so schildern die ersten Zeilen, beobachtet im Schützengraben liegend ein Heer der wilden Gänse und notiert dazu ein paar Verse auf einen Fetzen Papier. Auch der Erzähler steht somit noch an seinem persönlichen Kriegsbeginn. Gegen Ende der Erzählung kommt der Erzähler auf dieses Anfangsgedicht zurück: Der Anblick des zurückkehrenden Gänseheers weckt in ihm die Erinnerung an seine Gedanken ein halbes Jahr zuvor und an das seitdem Geschehene. Dazwischen liegt einerseits die Darstellung des Kriegsgeschehens 1916, andererseits die Schilderung der Freundschaft des Erzählers mit dem Kriegsfreiwilligen Ernst Wurche, von ihrem Kennenlernen im Stellungskrieg an der Westfront bis zum Tod Wurches im Sommer 1915. Auf diese Weise verbindet das Gedicht Motive der frühen Kriegslyrik mit den weitgehend autobiographischen Schilderungen des späteren Kriegsverlaufs, ein Spannungsverhältnis, das im Folgenden genauer untersucht werden soll.

Schon rein formal spiegelt der Text die Ideen von 1914 wider: Der Aufbau ist orientiert am Stil des Volksliedes, die Motivik und das verwendete stilistische Material hingegen greifen auf die deutsche Ballade und die Lyrik der Romantik zurück.[7] Das Gedicht verwendet darüber hinaus eine archaisierende Sprache, übervoll an historischen Symbolen, die nicht der modernen Kriegsführung entnommen sind, wie etwa Schlachtruf, Hader oder den Topos der Heerfahrt, die überdies nach Norden führt, der zum Inbegriff der Natürlichkeit und Ursprünglichkeit mystifiziert wird und ebenfalls auf die Legitimation des Weltkrieges als „Kulturkrieg“ verweist. Darüber hinaus erfüllt die Motivik der Heerfahrt noch weitere Funktionen, indem sie einerseits die Kriegssituation durch die Verbindung mit dem in der Jugendbewegung beliebten Terminus der Fahrt positiv konnotiert und somit sinnstiftend wirkt, und andererseits, ebenfalls typisch für die frühen Gedichte, den Weltkrieg in eine Motivik des Aufbruchs einbettet.

In dieser Wahrnehmung des Kriegserlebnisses wird das Spannungsverhältnis zwischen früher und späterer Kriegsdeutung besonders klar. Die Lyrik der Anfangsphase ist oft formelhaft, pathetisch und idealisiert. Individuellere Kriegsgedichte, die ein konkretes Erlebnis zum Inhalt haben, finden sich eher gegen Kriegsende. Der vorliegende Text kombiniert jedoch das für die frühen Kriegsgedichte typische allgemeine Kriegserlebnis (graues Heer) mit dem individuellen Kriegserlebnis, der Situation im Schützengraben. Zunächst fällt der melancholische Charakter des Gedichtes deutlich auf, der es von der Mehrheit gängiger Soldatenlieder abhebt: Die Angst vor dem Morden, dem Kriegsgeschehen ist ebenso greifbar, wie die Bedenken der Soldaten um ihre Zukunft (Was ist aus uns geworden?). Die subjektiven Wahrnehmungen (der Blick nach oben auf die Gänse) werden jedoch umgewandelt in ein gemeinschaftliches Erlebnis (die Vögel ziehen über alle gemeinsam hinweg, auch Wurche kann sich später daran erinnern), das in dem kollektiven Wir mehrfach Ausdruck findet.

Auf diese Weise spiegelt das Gedicht den Versuch des einzelnen Soldaten wieder, sich in das große Ganze, in die Volksgemeinschaft einzuordnen. Ähnlich zeigt sich die Spannung zwischen allgemeinem und persönlichem Kriegserlebnis auch in der Kombination der Motivik aus Bewegung und Verharren. Frühe Kriegsgedichte schildern das allgemeine Kriegserlebnis meist mit bewegten Bildern wie reiten oder marschieren, während in der späteren Kriegslyrik vornehmlich das Schützengrabenerlebnis evoziert wird. Der Wanderer zwischen beiden Welten kombiniert beides: Der Erzähler verharrt auf seinem Posten, während das Heer der Wildgänse (das Aufbruchsmotiv schlechthin) über ihn hinwegzieht, womit er die eigene Heeresbewegung verbindet.

Die Formelhaftigkeit des geschilderten Kriegserlebnisses lässt sich dabei nur teilweise durch die fehlenden konkreten Kriegserfahrungen des Autors oder durch die Memorierung einer vormodernen Kriegsführung begründen. Vielmehr beschreibt Flex einen ideellen Krieg, den er gleichsam als imaginiertes Medium der Gegenmoderne[8] nutzt, um eine nationale Gemeinschaft zu konstruieren. Dementsprechend untermauert er den Krieg auch sinnstiftend. Anders als viele Schilderungen ab 1916 hinterfragt das Gedicht den Sinn des Weltkrieges nicht, obwohl im Zentrum der Erzählung der für den Erzähler traumatische Tod Ernst Wurches steht. Das Opfer des einzelnen für die Volksgemeinschaft wiegt den Tod nicht nur auf, sondern wird darüber hinaus als religiöser Akt betrachtet, der sogar von der Natur anerkannt wird (rauscht uns im Herbst ein Amen). Diese Einordnung des Krieges in die Natur lässt ihn – fast als Naturgesetz – über jede Argumentation erhaben sein.

Nicht zuletzt dieser Kombination aus individueller Emotionalität und kollektiver Sinnstiftung verdankt das Gedicht seine große Beliebtheit. 1916 von Robert Götz vertont verbreitete es sich als Lied zunächst in der Wandervogelbewegung und wurde zu einem der erfolgreichsten Lieder der 1920er und 1930er Jahre. Nach 1933 gehörte es zum festen Liedgut der Hitlerjugend (beispielsweise abgedruckt in: Uns geht die Sonne nicht unter 1934). Aber gerade die Offenheit des Gedichts für verschiedene Rezeptionen ermöglichte es Gruppierungen unterschiedlichster Weltanschauungen, das Lied in ihren Kanon zu integrieren: So wurde es in den während des Nationalsozialismus verbotenen konfessionellen Jugendbünden weiterhin gesungen und findet sich auch im „Sachsenhausen-KZ-Liederbuch“, das auf der Grundlage geheimer Umfragen unter den Sachsenhausener Häftlingen entstand. Zur besseren Identifikation wurde – je nach weltanschaulicher Orientierung – bisweilen die Referenz auf den Kaiser ersetzt (z. B. in Deutschlands Namen, in Gottes Namen).[9] Auch nach dem Zweiten Weltkrieg behielt das Lied seine wichtige Stellung unter den Fahrtenliedern bei, so gehörte es unter anderem zum Repertoire der Pfadfinder (Das Pfadfinder-Liederbuch 2000), der Bergsteigerjugend (Pulverschnee und Gipfelwind – Lieder der Bergsteigerjugend 1988) und der Deutschen Bundeswehr (Hell klingen unsere Lieder, Liederbuch der Bundeswehr 1976) und fand Aufnahme in das bekannte deutsche Liederbuch „Mundorgel“ (Die Mundorgel 1982).

Text: CC BY-SA 4.0

- ↑ z. B. Klaus Vondung, Kriegserlebnis: Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und Symbolischen Deutung der Nationen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980.

- ↑ Uwe Schneider/Andreas Schumann (Hrsg.), Krieg der Geister: Erster Weltkrieg und literarische Moderne. Königshausen & Neumann, Würzburg 2000.

- ↑ Kurt Flasch, Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg: ein Versuch. A. Fest, Berlin 2000.

- ↑ Julius Bab (Hrsg.), 1914: Der deutsche Krieg im deutschen Gedicht. Morawe & Scheffelt, Hamburg 1914. Vgl. Thomas Anz/Joseph Vogl (Hrsg.), Die Dichter und der Krieg: Deutsche Lyrik 1914–1918. Hanser, Wien 1982.

- ↑ Hans Rudolf Wahl, Die Religion des deutschen Nationalismus: Eine mentalitätsgeschichtliche Studie zur Literatur des Kaiserreichs Felix Dahn, Ernst von Wildenbruch, Walter Flex. C. Winter, Heidelberg 2002.

- ↑ Als sicher gilt die Entstehung des Gedichts im Frühjahr 1915; der von Flex gewählte Alternativtitel des Gedichts Nachtposten im März im Gedichtband Im Felde zwischen Tag und Nacht legt darüber hinaus eine Datierung auf den März 1915 nahe.

- ↑ Lars Koch, Der Erste Weltkrieg als Medium der Gegenmoderne: Zu den Werken von Walter Flex und Ernst Jünger. Königshausen & Neumann, Würzburg 2006.

- ↑ Ebd.

- ↑ Wilhelm Schepping, Wildgänse rauschen durch die Nacht. Neue Erkenntnisse zu einem alten Lied. In: Barbara Stambolis, Jürgen Reulecke (Hrsg.), Good-bye memories? Lieder im Generationengedächtnis des 20. Jahrhunderts. Klartext, Essen 2007, S. 99–114.

[Русская версия отсутствует]

Wildgänse rauschen durch die Nacht[ ]

Wildgänse rauschen durch die Nacht

Mit schrillem Schrei nach Norden –

Unstäte Fahrt! Habt acht, habt acht!

Die Welt ist voller Morden.

Fahrt durch die nachtdurchwogte Welt,

Graureisige Geschwader!

Fahlhelle zuckt, und Schlachtruf gellt,

Weit wallt und wogt der Hader.

Rausch' zu, fahr' zu, du graues Heer!

Rauscht zu, fahrt zu nach Norden!

Fahrt ihr nach Süden übers Meer –

Was ist aus uns geworden!

Wir sind wie ihr ein graues Heer

Und fahr'n in Kaisers Namen,

Und fahr'n wir ohne Wiederkehr,

Rauscht uns im Herbst ein Amen!

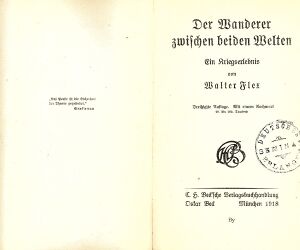

Hier nach: Wildgänse rauschen durch die Nacht, in: Walter Flex: Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis, 30. Auflage, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, München 1918, S. 3.

Летит гусей большая рать,

Кричат шальные птицы.

Не спать, стоять! Пора понять:

Повсюду смерть таится.

Эскадра гордо мчит вперёд,

Весь мир окутан тьмою.

Лишь рассветет, нас позовёт

Звук яростного боя.

Поторопись, на север мчись

На крыльях цвета стали!

Мы устремляем взоры ввысь,

Но что же станет с нами?

Мы, как и вы, - стальная рать,

Должны свой край оставить,

И если не придём опять,

Почтите нашу память!

Перевод Е. Д. Соколовой, из: Флекс, В. Странник между двумя мирами. Случай на войне. Литрес, Москва 2022.

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

-

Seite 4

Wildgänse rauschen durch die Nacht, in: Walter Flex: Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis, 30. Auflage, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, München 1918, S. 3. Gemeinfrei (Schutzfrist abgelaufen).

Wildgänse rauschen durch die Nacht, in: Walter Flex: Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis, 30. Auflage, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, München 1918, S. 3. Общественное достояние (срок охраны прав истек).

Thomas Anz/Joseph Vogl (Hrsg.), Die Dichter und der Krieg: Deutsche Lyrik 1914–1918. Hanser, Wien 1982, Online.

Kurt Flasch, Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg: ein Versuch. A. Fest, Berlin 2000.

Markus Henkel, Walter Flex und Erich Maria Remarque – ein Vergleich. Kriegsbild und Kriegsverarbeitung in Walter Flex’ „Der Wanderer zwischen beiden Welten“ (1916) und Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ (1929). In: Heinrich Mann – Jahrbuch, 19 (2001), S. 177–213.

Lars Koch, Der Erste Weltkrieg als Medium der Gegenmoderne: Zu den Werken von Walter Flex und Ernst Jünger. Königshausen & Neumann, Würzburg 2006.

Wolfgang Lindner, Jugendbewegung als Äußerung lebensideologischer Mentalität: Die mentalitätsgeschichtlichen Präferenzen der deutschen Jugendbewegung im Spiegel ihrer Liedertexte (=Schriftenreihe Schriften zur Kulturwissenschaft 48). Kovač, Hamburg 2003.

Raimund Neuß, Anmerkungen zu Walter Flex: Die „Ideen von 1914“ in der deutschen Literatur; ein Fallbeispiel. SH, Schernfeld 1992.

Wilhelm Schepping, Wildgänse rauschen durch die Nacht. Neue Erkenntnisse zu einem alten Lied. In: Barbara Stambolis, Jürgen Reulecke (Hrsg.), Good-bye memories ? Lieder im Generationengedächtnis des 20. Jahrhunderts. Klartext, Essen 2007, S. 99–114.

Uwe Schneider/Andreas Schumann (Hrsg.), Krieg der Geister: Erster Weltkrieg und literarische Moderne. Königshausen & Neumann, Würzburg 2000.

Klaus Vondung, Kriegserlebnis: Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und Symbolischen Deutung der Nationen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980.

Hans Wagener, Wandervogel und Flammenengel: Walter Flex: Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis (1916). In: Thomas F. Schneider, Hans Wagener (Hrsg.), Von Richthofen bis Remarque: Deutschsprachige Prosa zum I. Weltkrieg. Rodopi, Amsterdam 2003, S. 17–30.

Hans Rudolf Wahl, Die Religion des deutschen Nationalismus: Eine mentalitätsgeschichtliche Studie zur Literatur des Kaiserreichs Felix Dahn, Ernst von Wildenbruch, Walter Flex (=Neue Bremer Beiträge 12). C. Winter, Heidelberg 2002.

Die Dichter und der Krieg: Deutsche Lyrik 1914–1918 [Поэты и война: немецкая поэзия 1914-1918 гг.] / под ред. T. Anz, J. Vogl. Wien: Hanser, 1982, онлайн.

Flasch, K. Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg: ein Versuch [Интеллектуальная мобилизация. Немецкая интеллигенция и Первая мировая война: эссе]. Berlin: A. Fest, 2000.

Henkel, M. Walter Flex und Erich Maria Remarque – ein Vergleich. Kriegsbild und Kriegsverarbeitung in Walter Flex’ „Der Wanderer zwischen beiden Welten“ (1916) und Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ (1929) [Вальтер Флекс и Эрих Мария Ремарк - сравнение. Изображение и обработка войны в романах Вальтера Флекса «Странник между двумя мирами» (1916) и Эриха Марии Ремарка «На Западе ничего нового» (1929)] // Heinrich Mann – Jahrbuch, 2001, Т. 19, c. 177–213.

Koch, L. Der Erste Weltkrieg als Medium der Gegenmoderne: Zu den Werken von Walter Flex und Ernst Jünger [Первая мировая война как медиум контрмодернизма: о творчестве Вальтера Флекса и Эрнста Юнгера]. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006.

Lindner, W. Jugendbewegung als Äußerung lebensideologischer Mentalität: Die mentalitätsgeschichtlichen Präferenzen der deutschen Jugendbewegung im Spiegel ihrer Liedertexte [Молодежное движение как выражение жизненно-идеологического менталитета: Менталитет и исторические предпочтения немецкого молодежного движения, отраженные в его песенной лирике]. Hamburg: Kovač, 2003 (=Schriftenreihe Schriften zur Kulturwissenschaft 48).

Neuß, R. Anmerkungen zu Walter Flex: Die «Ideen von 1914» in der deutschen Literatur; ein Fallbeispiel [Заметки о Вальтере Флексе: «Идеи 1914 года» в немецкой литературе; тематическое исследование]. Schernfeld: SH, 1992.

Schepping, W. Wildgänse rauschen durch die Nacht. Neue Erkenntnisse zu einem alten Lied [Летит гусей большая рать. Новый взгляд на старую песню] // Good-bye memories ? Lieder im Generationengedächtnis des 20. Jahrhunderts / под ред. B. Stambolis, J. Reulecke. Essen: Klartext, 2007, с. 99–114.

Krieg der Geister: Erster Weltkrieg und literarische Moderne [Война духов: Первая мировая война и литературный модернизм] / под ред. U. Schneider, A. Schumann. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2000.

Vondung, K. Kriegserlebnis: Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und Symbolischen Deutung der Nationen [Опыт войны: Первая мировая война в литературной композиции и символической интерпретации народов]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980.

Wagener, H. Wandervogel und Flammenengel: Walter Flex: Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis (1916) [Странствующий и пламенеющий: Вальтер Флекс: Странник между двумя мирами. Военный опыт (1916)] // Von Richthofen bis Remarque: Deutschsprachige Prosa zum I. Weltkrieg / под ред. T. F. Schneider, H. Wagener. Amsterdam: Rodopi, 2003, с. 17–30.

Wahl, H. R. Die Religion des deutschen Nationalismus: Eine mentalitätsgeschichtliche Studie zur Literatur des Kaiserreichs Felix Dahn, Ernst von Wildenbruch, Walter Flex [Религия немецкого национализма: исследование истории менталитета в литературе Германской империи Феликс Дан, Эрнст фон Вильденбрух, Вальтер Флекс]. Heidelberg: C. Winter, 2002 (=Neue Bremer Beiträge 12).