Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 3: | Zeile 3: | ||

{{Tabs}} | {{Tabs}} | ||

[[Kategorie:Dokument]] | [[Kategorie:Dokument]] | ||

[[Kategorie:deutsche Geschichte]] | [[Kategorie:deutsche Geschichte]][[Kategorie:Германская история]] | ||

[[Kategorie:Gesetz]][[Kategorie:Deutsches Reich]][[Kategorie:Erster Weltkrieg]] | [[Kategorie:Gesetz]][[Kategorie:Закон]][[Kategorie:Deutsches Reich]][[Kategorie:Германский рейх]][[Kategorie:Erster Weltkrieg]][[Kategorie:Первая мировая война]] | ||

{{#set: | {{#set: | ||

Item=Schlüsseldokument | Item=Schlüsseldokument | ||

Aktuelle Version vom 21. August 2024, 13:36 Uhr

Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst von 1916 stellt eine der wichtigsten Etappen in der Entwicklung des deutschen Arbeitsrechts dar. Einerseits war es Ausdruck des Bestrebens der militärischen Führung, unter den Bedingungen eines erstmals industriell geführten Krieges die totale Militarisierung der Wirtschaft und die Mobilisierung aller materiellen und menschlichen Ressourcen durch Einführung der Arbeitspflicht zu erreichen. Um sich andererseits die Loyalität des Reichstages und der Arbeiterschaft zu sichern, machte die deutsche Regierung zahlreiche Zugeständnisse, die bereits auf den Sozialstaat heutiger Prägung hinwiesen. So sah das Gesetz zur Lösung von Arbeitskonflikten ein System paritätisch besetzter Schlichtungsausschüsse vor. Damit erkannte der Staat nicht nur erstmals die Gewerkschaften als gleichberechtigte Verhandlungspartner der Unternehmer rechtlich an und begründete das sozialpartnerschaftliche Verhältnis zwischen den Wirtschaftsvereinigungen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Das Gesetz ebnete auch den Weg zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer und zur Erweiterung des gewerkschaftlichen Einflusses. Schließlich erkannte die Regierung dem Reichstag die Rolle der entscheidenden Legitimationsinstanz zu.

Закон о вспомогательной службе Отечеству 1916 г. – одна из важнейших вех в развитии германского трудового законодательства. Документ выражал стремление военного командования в условиях первой индустриальной войны обеспечить полную милитаризацию экономики и мобилизацию материальных и человеческих ресурсов путем введения трудовой повинности. Для обеспечения лояльности депутатов рейхстага и рабочих при проведении в жизнь этого основополагающего документа правительство пошло на многочисленные уступки, предваряя тем самым появление социального государства современного типа. Так, например, Законом предусматривалось создание системы паритетных согласительных комиссий для разрешения трудовых конфликтов. Тем самым государство впервые законодательно признало профсоюзы в качестве равноправного партнера по переговорам наряду с предпринимателями и заложило основу партнерских отношений между экономическими союзами рабочих и служащих, и работодателей. Закон ограничил предпринимательский абсолютизм, предоставил рабочим и служащим право участвовать в управлении предприятиями и способствовал росту влияния профсоюзов. Кроме того, он признал за рейхстагом роль решающей легитимационной инстанции.

Der Erste Weltkrieg wurde für die Wirtschaft aller kriegsführenden Staaten zu einer harten Bewährungsprobe, da sich die Beteiligten schon bald auf Stellungskrieg und „Materialschlachten“ einstellen mussten. Dementsprechend musste die gesamte Wirtschaftsproduktion den Erfordernissen der Kriegsführung angepasst werden. Besonders hart traf es die Glossar:Mittelmächte, die durch die englische Seeblockade von den ausländischen Märkten abgeschnitten waren. Die eigenen Ressourcen waren daher schon früh erschöpft. Bereits in den Schlachten von Verdun und an der Somme zeigte sich die materielle Überlegenheit der Entente. Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, die im August 1916 die Oberste Heeresleitung übernahmen, reagierten sofort auf die neue Lage und verabschiedeten das sogenannte Hindenburg-Programm. Dieses Programm, das von Großunternehmern und Militärs rege unterstützt wurde, sah eine Erhöhung der Rekrutenzahlen und der Waffenproduktion vor. Der Staat demonstrierte damit seinen Willen, die Militarisierung der Wirtschaft voranzutreiben und zu vollenden. Die geplanten beschäftigungspolitischen Maßnahmen wurden im Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst festgeschrieben, das am 5. Dezember 1916 in Kraft trat.

Das Hilfsdienstgesetz hat in der Forschung sowohl zum Ersten Weltkrieg als auch zur Sozialpolitik im Kaiserreich große Beachtung gefunden. In der Bewertung seiner historischen Bedeutung gehen die Meinungen allerdings auseinander. Für einige Historiker ist das Gesetz und das darin zum Ausdruck kommende Streben nach einer umfassenden Mobilisierung aller wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen ein Beleg für die Konzeption des „totalen Krieges“ bzw. der „Totalisierung des Krieges“ (S. Foerster). In diesem Zusammenhang wird vor allem auf die durch das Gesetz ermöglichte Einführung der Zwangsarbeit für Kriegsgefangene und deportierte belgische und polnische Arbeiter verwiesen. Die Forschung ist sich jedoch einig, dass der Versuch einer totalen Mobilisierung nur eine Tendenz unter vielen darstellte. Zudem erreichten diese Bemühungen zu keinem Zeitpunkt in vollem Umfang ihr Ziel.

Andere Autoren sehen in dem Gesetz einen der wichtigsten Schritte auf dem Weg zum Sozialstaat heutiger Prägung. Aus ihrer Sicht stellt es eine konsequente Weiterentwicklung der Sozialgesetzgebung der Bismarckära und des wilhelminischen Kaiserreichs dar. Unter dem Eindruck des Krieges kam es nach dieser Lesart lediglich zu einer Forcierung und Radikalisierung bereits bestehender sozialpolitischer Entwicklungen.

In seiner ersten Fassung, die von der Obersten Heeresleitung und Vertretern der Schwerindustrie entworfen worden war, verfolgte der Gesetzentwurf noch Ziele, die ausschließlich militärischen und kriegswirtschaftlichen Interessen dienten. So sollten die vorhandenen Arbeitskräfte vollständig mobilisiert und eingesetzt werden. Außerdem sollte die Fluktuation der Arbeitskräfte eingedämmt werden. Darüber hinaus sah es die Militarisierung der Arbeitsbeziehungen und die Einführung einer totalen Kontrolle der Wirtschaft durch die militärische Führung und die Unternehmer vor. Während die Bestrebungen der Obersten Heeresleitung, die Rüstungsproduktion zu steigern, keine nennenswerten Einwände hervorriefen, stießen die Arbeitspflicht für Männer und vor allem die Pläne, auch Frauen einzubeziehen, auf heftigen Widerstand. Es kam zu einer breiten öffentlichen und parlamentarischen Diskussion, in der liberale und sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete sowie die Gewerkschaften Gegenvorschläge einbrachten. Da die Oberste Heeresleitung zu diesem Zeitpunkt einen gegnerischen Durchbruch in der Schlacht an der Somme befürchtete und Versorgungsprobleme im Hinterland berücksichtigen musste, sah sie sich gezwungen, Zugeständnisse zu machen und bestimmte Änderungen des Gesetzes zu akzeptieren. Nur so konnte die Zustimmung des Reichstages und die Mitwirkung der Arbeitgeber und Arbeiter bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen erreicht werden.

Im Einzelnen gelang es den Sozialdemokraten und Linksliberalen, folgende Änderungen durchzusetzen: die Gründung von Arbeiter- und Angestelltenausschüssen in den Betrieben und Büros, die Schaffung eines Systems paritätisch besetzter Schlichtungsausschüsse sowie die Erweiterung der gewerkschaftlichen Befugnisse. Außerdem gelang es ihnen, einen Passus einzubringen, wonach das Gesetz mit Kriegsende seine Gültigkeit verlor.

Eine besondere Erwähnung verdient der Wortlaut des Gesetzes. Im gesamten Text kommt der Begriff „Arbeitspflicht“ nicht vor. Vielmehr waren alle Bestimmungen im Geiste des 1914 verkündeten „Burgfriedens“ gehalten. Das zeigt schon der Name des Gesetzes: „Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst“. Mit solchen patriotischen Parolen sicherte man sich nicht nur den Rückhalt in der eigenen Gesellschaft. Zugleich wollte man nach außen hin die Einheit der deutschen Nation und den unerschütterlichen Siegeswillen der Deutschen demonstrieren.

Das im Dezember 1916 in Kraft getretene Gesetz schrieb die allgemeine Arbeitspflicht für alle Männer zwischen 17 und 60 Jahren vor, die für kriegsuntauglich erklärt worden waren. Als vaterländischer Hilfsdienst wurde die Arbeit in Betrieben definiert, die direkt oder indirekt für die Kriegsführung und die Versorgung der Armee an der Front und der Zivilbevölkerung von Bedeutung waren. Als solche galten alle Betriebe der Kriegsindustrie, der Land- und Forstwirtschaft, medizinische Einrichtungen usw.

Die Leitung des vaterländischen Hilfsdienstes oblag einem eigens dafür eingerichteten Kriegsamt im Preußischen Kriegsministerium. Ein Reichskriegsministerium gab es aufgrund des föderativen Staatsaufbaus der Reichsverfassung nicht. Das Preußische Kriegsministerium koordinierte auch die Tätigkeit der Kriegsministerien derjenigen deutschen Länder, die ihre Souveränität zum Teil bewahrt hatten: Bayern, Sachsen und Württemberg.

Zu den Aufgaben des Kriegsamts gehörte zunächst die Feststellung, welche Betriebe und Berufe als kriegswichtig anzusehen waren. Ferner oblag es der Behörde, die Zahl der in einem Betrieb oder in einem Beruf beschäftigten Arbeiter festzulegen. Das Kriegsamt war auch für die Ernennung der Offiziere zuständig, die den Vorsitz in den Ausschüssen führten. Schließlich bestätigte die Behörde die von Arbeitsgebern und Arbeitnehmern ernannten Ausschussmitglieder. Konflikte im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Ausschüsse wurden von einer beim Kriegsamt angesiedelten Zentralstelle untersucht.

Vor Ort wurden die Vollmachten des Kriegsamts an Ausschüsse delegiert, die in jedem Militärbezirk beim stellvertretenden Generalkommando zu diesem Zweck gebildet worden waren (§ 4). Diese Ausschüsse verhandelten Beschwerden über Zwangsversetzungen von Arbeitern in andere Industriezweige und Betriebe.

Eines der Hauptziele des Gesetzes war es, der damals weit verbreiteten Fluktuation der Arbeitskräfte entgegenzuwirken. Für die Registrierung der Arbeiter in den einzelnen Betrieben und Industriezweigen war die Bildung besonderer Ausschüsse vorgesehen (§ 7), die über alle Personen für den Hilfsdienst zu rekrutierenden Personen Buch führten, die Entscheidung über die Versetzung des Arbeiters in einen anderen Betrieb trafen und für die Umsetzung dieser Maßnahme sorgten. Bei der Überweisung waren nach Möglichkeit das Alter, der Familienstand, der Wohnort, der Gesundheitszustand, die bisherige Beschäftigung des Hilfsdienstpflichtigen sowie das Verhältnis des in Aussicht gestellten Lohnes zu den Unterhaltskosten des Beschäftigten und der Zahl der von ihm zu versorgenden Personen zu berücksichtigen.

Diese vagen Bestimmungen verloren jedoch gegenüber den Erfordernissen der Kriegs- und Staatsführung schnell an Bedeutung. So verstärkte die Regierung ihre Bemühungen, die Beschäftigungspolitik zu lenken. Den Unternehmern wurde nun verboten, Personen einzustellen, die in kriegswichtigen Betrieben arbeiteten und keine Erlaubnis zum Arbeitsplatzwechsel hatten.

Um sich der Unterstützung des Reichtages und der Loyalität der Arbeiter zu versichern, musste die Regierung der Bildung von Schlichtungsausschüssen zustimmen (§ 9). Diese Ausschüsse hatten zum einen darüber zu befinden, ob die von einem Arbeiter beantragte Versetzung gerechtfertigt war oder nicht. Zum anderen hatten sie zu prüfen, ob die Weigerung des Arbeitgebers, eine Bescheinigung für den Betriebswechsel auszustellen, gerechtfertigt war. Mit Zustimmung des Kriegsamtes konnten die bereits bestehenden Kriegsausschüsse diese Aufgaben wahrnehmen. Diese Ausschüsse erhielten das Recht, bei Bedarf selbst solche Bescheinigungen auszustellen. Der gleiche Ausschuss fungierte auch als Schlichtungsausschuss bei Arbeitskonflikten im Betrieb. Die gesetzlichen Bestimmungen sahen vor, dass der Schlichtungsausschuss auch dann eine Entscheidung treffen konnte, wenn eine der Parteien nicht vor Gericht erschien oder eine Kompromisslösung ablehnte. Bei der Schlichtung von Arbeitskonflikten durften die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter, die Mitglieder des Ausschusses waren, keinen Einfluss auf die getroffenen Entscheidungen nehmen. Falls der Arbeitgeber dem Beschluss des Schlichtungsausschusses nicht folgte, erhielten die Arbeitnehmer das Recht, die Bescheinigungen, die sie zum Arbeitsplatzwechsel berechtigten, selbst auszustellen. Umgekehrt verloren die Arbeitnehmer ihren Anspruch auf eine Bescheinigung und damit ihr Recht auf einen Arbeitsplatzwechsel, wenn sie sich nicht an die Entscheidung des Schiedsgerichts hielten. Bezeichnenderweise war ein wichtiger Grund für die Entscheidung des Ausschusses zugunsten eines Arbeiters oder Angestellten die Aussicht auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Rahmen des Hilfsdienstes. Der Staat behielt sich de facto die Rolle des Schiedsrichters bei Konflikten zwischen Unternehmern und Gewerkschaften vor. Damit spiegelte das Gesetz die Entwicklung der deutschen Version einer Glossar:Korporativwirtschaft wider.

In allen auf Grund des Hilfsdienstgesetzes gebildeten Organen führte ein Offizier den Vorsitz mit beschließender Stimme. Er wurde vom Kriegsamt ernannt. Den Ausschüssen gehörten ferner vom Reichskanzler bzw. von den Landeszentralbehörden ernannte höhere Beamte sowie je eine gleiche Anzahl von Vertretern der Arbeiter, der Angestellten und der Arbeitgeber an. Aufgrund der föderalen Struktur des Deutschen Reiches konnten auch Beamte aus den einzelnen Ländern Mitglieder der Ausschüsse werden. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Zusammensetzung der Ausschüsse spiegelten damit die während des Krieges gewachsene Rolle der einzelnen „Interessengruppen“ (der Arbeitgeber- und Arbeiterverbände) wider, die unter Umgehung der offiziellen Vertretungsorgane Zugang zum politischen Entscheidungsprozess erhielten.

Das wichtigste Zugeständnis an die Gewerkschaften war die Einrichtung von Arbeiter- und Angestelltenausschüssen in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern und Angestellten. Diese Gremien waren in geheimer Wahl zu bestellen. Die gesetzlichen Grundlagen für die Einrichter solcher Organe waren mit den im Hilfsdienstgesetz erwähnten Ergänzungen zur Gewerbeordnung von 1891 sowie mit den bayerischen (1900) und preußischen (1905) Ergänzungen zu den Berggesetzen geschaffen worden. Ursprünglich besaßen diese Organe jedoch keine großen Befugnisse. Mit dem neuen Gesetz wurden die Arbeiter- und Angestelltenausschüsse erstmals vom Staat als vollwertige Interessenvertreter der Arbeiter und Angestellten und als gleichberechtigte Verhandlungspartner der Unternehmer anerkannt. Sie erhielten auch das Recht, den Arbeitgeber über Wünsche und Klagen der Beschäftigten in Fragen des Arbeitsschutzes und der Entlohnung zu informieren. Gab es im Betrieb keinen Arbeiterausschuss, hatten die Arbeiter das Recht, sich an die Schlichtungsstelle zu wenden. Der Geltungsbereich dieser Vorschriften erstreckte sich auch auf die in der Landwirtschaft Beschäftigten. Indem der Staat den Arbeitern und Angestellten einen neuen politischen Status und neue Organisationsmöglichkeiten einräumte, versuchte er, die Gewerkschaften in das politische System zu integrieren und ihre Tätigkeit mit den Kriegserfordernissen des Reiches in Einklang zu bringen.

Der Versuch des Staates, den „Unternehmerabsolutismus“ in die Schranken zu weisen, spiegelt sich in den Bemühungen wider, die Betriebsführung transparenter zu gestalten. So wurde der Unternehmer verpflichtet, über die Lage des Betriebes sowie über Beschäftigungs- und Lohnfragen Auskunft zu geben. Zur Kontrolle erhielten die Bevollmächtigen des Kriegsamts das Recht, den Betrieb zu besichtigen. Für Arbeiter und Angestellte, die der Überweisungsanordnung nicht nachkamen, sowie für Unternehmer, die keine oder falsche Auskünfte erteilten, waren Strafen von Geldstrafen bis zu einem Jahr Gefängnis vorgesehen.

Der Gesetzgebungsprozess und die endgültige Formulierung des Gesetzestextes weisen bereits auf die Entstehung eines parlamentarischen Systems im Reich hin. Es wurde deutlich, dass der Reichstag seine Schlüsselrolle als Legitimationsinstanz behaupten konnte. Die grundlegenden Bestimmungen des Gesetzes waren vom Kriegsamt mit der Reichstagszentralbehörde abzustimmen, die sich aus 15 Mitgliedern des Reichstagsausschusses zusammensetzte und bezeichnenderweise das Recht erhielten, während der Sitzungspausen des Parlaments zu tagen. Darüber hinaus hatte der Ausschuss das Recht, das Kriegsamt um Auskunft zu ersuchen und ihm Vorschläge für Entscheidungen bei der Durchführung des Gesetzes zu unterbreiten.

Die Umsetzung des Gesetzes über den Hilfsdienst bereitete erhebliche Schwierigkeiten. Längst nicht alle der 1,7 Millionen dienstverpflichteten Facharbeiter konnten durch Arbeitskräfte aus anderen Industriezweigen, insbesondere Frauen und Kinder, ersetzt werden. Über eine Million kriegsdiensttauglicher Beschäftigte waren als Fachkräfte „unabkömmlich“ und setzten ihre Arbeit an der „Heimatfront“ fort. Hinzu kam, dass die überstürzte Umsetzung des Hindenburg-Programms im Winter 1916/17 unerwartet auf einen wachsenden Kohlemangel und Transportprobleme stieß. Die Oberste Heeresleitung sah sich daher gezwungen, rund 40 000 Bergleute von der Front abzuziehen. Trotz einer Steigerung der Rüstungsproduktion um 215 % ging die Gesamtproduktion 1917 auf 62 % des Niveaus von 1915 zurück. Auch aus diesem Grund wurde das Gesetz von Unternehmern und konservativen Politikern zunehmend kritisiert. Es gewähre den Arbeitern nicht nur überflüssige Freiheiten, sondern der Reichstag habe es auch versäumt, die Fluktuation der Arbeitskräfte zu verhindern. Das Ende des Gesetzes kam jedoch erst mit dem politischen Zusammenbruch von 1918. Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst wurde am 12. November 1918 vom Rat der Volksvertreter aufgehoben; nur die Bestimmungen über die Schlichtungsausschüsse bei Arbeitskonflikten blieben in Kraft.

Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst spielte also nicht nur für die Kriegswirtschaft eine gewisse Rolle. Seine Bedeutung liegt vor allem in der erstmaligen Anerkennung der wirtschafts- und sozialpolitischen Rolle der Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Es begründete schließlich das sozialpartnerschaftliche Verhältnis zwischen Staat, Unternehmern und Gewerkschaften, das den Ersten Weltkrieg überdauerte und die Arbeitsgesetzgebung der Weimarer Republik prägte.

Первая мировая война с ее позиционным характером и феноменом «материальных битв» стала тяжелым испытанием для экономических структур всех воюющих государств. Их экономика должна была быть перестроена с учетом интересов ведения войны. Особые трудности выпали на долю Центральных держав, для которых английская морская блокада означала лишение доступа к внешним ресурсам и быстрое истощение внутренних. В боях под Верденом и на Сомме материальное превосходство стран Антанты стало очевидным. Назначенные в августе 1916 г. во главе германского Верховного командования Пауль фон Гинденбург и Эрих Людендорф быстро отреагировали на сложившуюся ситуацию созданием так называемой Программы Гинденбурга. Получившая большую поддержку со стороны крупных промышленников и военных, программа предполагала увеличение числа рекрутов и производства вооружений. Тем самым государство подтвердило свое намерение форсировать процесс милитаризации экономики и завершить его. Мероприятия, планируемые в сфере политики занятости, нашли свое документальное выражение в Законе о вспомогательной службе Отечеству, вступившем в силу 5 декабря 1916 г.

Ссылка на данный Закон традиционна для всех исследователей, обращающихся к изучению истории Первой мировой войны или истории Германии в указанный период. Однако оценка его исторического значения остается противоречивой. Для одних авторов Закон и выраженное в нем стремление к полной мобилизации экономических и социальных ресурсов служат подтверждением концепции С. Ферстера о «тотальной войне» или «тотализации ведения войны». В этой связи они ссылаются на формирование системы принудительного труда военнопленных и депортированных бельгийских и польских рабочих. Однако все исследователи едины в том, что все попытки тотальной мобилизации остались лишь тенденцией и не привели к достижению заветной цели.

Другие авторы рассматривают Закон как один из важнейших шагов на пути к становлению модели социального государства. По их мнению, данный документ является логическим следствием социального законодательства эры Бисмарка и эпохи Вильгельма II, развитие которого было ускорено и радикализировано в экстремальных условиях войны.

В своем первоначальном варианте, сформулированном Верховным командованием и представителями тяжелой промышленности, Закон преследовал цели, отвечавшие интересам военной экономики и ведения войны. Так, например, предусматривались максимальная мобилизация и использование имеющейся в наличии рабочей силы. Кроме того, Закон был нацелен на ограничение растущей текучки кадров. И наконец, он предусматривал милитаризацию трудовых отношений и установление полного контроля над экономикой со стороны военного руководства и промышленников. В то время как стремление Верховного командования увеличить производство вооружения не встретило принципиальных возражений, трудовая повинность для мужчин, а особенно желание привлечь к ней женщин, натолкнулись на жесткий протест. Разработка проекта Закона породила широкую дискуссию в правительстве и обществе, в ходе которой социал-демократические и лево-либеральные депутаты рейхстага и профсоюзы выступили со встречными предложениями. Опасаясь прорыва противника в битве на Сомме, а также учитывая проблемы обеспечения тыла, Верховное командование было вынуждено пойти на уступки и принять поправки к Закону. Только так можно было добиться поддержки рейхстага и обеспечить содействие работодателей и рабочих при осуществление предусмотренных мероприятий.

Социал-демократам и левым либералам удалось продавить необходимые изменения, предполагавшие основание на предприятиях и в конторах комиссий рабочих и служащих, создание системы паритетных согласительных комиссий, расширение компетенций профсоюзов. Кроме того, в текст удалось ввести формулировку, ограничивающую действие Закона на период войны.

Особо стоит отметить риторику документа. Ни в его названии, ни в самих параграфах не упоминается понятие трудовой повинности. Напротив, все определения прописаны в духе «гражданского мира». Об этом свидетельствует уже само название документа – «Закон о вспомогательной службе Отечеству». Апелляция к патриотическим лозунгам должна была не только обеспечить лояльность общества к мероприятиям Закона, но и продемонстрировать иностранным государствам единство немецкой нации и непоколебимую волю немцев к победе.

Вступивший в силу в декабре 1916 г. Закон предписывал всеобщую трудовую повинность для всех мужчин, не годных к военной службе, в возрасте от 17 до 60 лет. В качестве вспомогательной службы Отечеству определялась работа на предприятиях, имевших прямое или косвенное значение для ведения войны и обеспечения армии и тыла. К подобному производству были отнесены предприятия военно-промышленного комплекса, сельского и лесного хозяйства, медицинские учреждения и т.д.

Руководство вспомогательной службой Отечеству возлагалось на специально созданное Военное управление при Прусском военном министерстве. Последнее в силу закрепленного в Конституции Германского рейха федеративного государственного устройства традиционно выполняло функции отсутствующего военного рейхсминистерства и координировало деятельность военных министерств крупнейших союзных государств, сохранивших остатки суверенитета: Баварии, Саксонии и Вюртемберга.

К компетенции Военного управления относилось определение предприятия и профессии в качестве необходимых в условиях войны, установление оптимальной численности рабочих, занятых на этом предприятии или в этой сфере деятельности, назначение офицеров, председательствующих в комиссиях, а также утверждение кандидатур членов комиссий, представленных работодателями, рабочими и служащими. Конфликты, связанные с деятельностью комиссий, рассматривало Центральное ведомство, образованное при Военном управлении.

На местах полномочия Военного управления делегировались специально созданным в каждом военном округе комиссиям при заместителе начальника штаба армейского корпуса. Данные комиссии рассматривали жалобы по вопросам принудительных переводов рабочих в другие отрасли и на другие предприятия (§ 4).

Одной из основных целей Закона стало предотвращение такого распространенного явления как текучка кадров. Для учета рабочих на предприятии и в отрасли предполагалось создание особых комиссий (§ 7), которые занимались регистрацией всех лиц, подлежащих призыву на вспомогательную службу, принимали решения о переводе рабочего на другое предприятие и осуществляли это решение на практике. При переводе на работу в рамках вспомогательной службы по возможности должны были учитываться возраст, семейное положение, место жительства, состояние здоровья, прежнее занятие лица, подлежащего призыву, а также соответствие предполагаемого заработка расходам по содержанию работника и его иждивенцев.

Однако эти расплывчатые определения быстро приобретали второстепенное значение перед лицом соображений военной и государственной необходимости. Как следствие правительство активизировало свои попытки регулирования политики занятости. Отныне предпринимателям запрещалось принимать на работу лиц, работающих на предприятиях военного значения и не имеющих разрешения на перемену рабочего места.

Для обеспечения поддержки рейхстага и лояльности рабочих правительство было вынуждено пойти на создание согласительных комиссий (§ 9). В их задачи входило принятие решений об обоснованности смены места работы по инициативе рабочего, а также о справедливости отказов работодателей в выдаче удостоверения для перехода на другое предприятие. С согласия Военного управления функции этих органов могли исполнять уже существующие военные комиссии. В случае необходимости данные комиссии получили право самостоятельно выдавать подобные удостоверения. Эта же комиссия выступала в роли согласительной комиссии в случае трудового конфликта на предприятии, причем определения Закона позволяли согласительной комиссии принять решение даже в случае неявки в суд представителей одной из сторон или ее отказа пойти на компромисс. При разборе трудовых конфликтов входящие в состав комиссии заинтересованные представители рабочих, служащих и работодателей не могли воздействовать на принимаемые решения.

Если работодатель не подчинялся решениям согласительной комиссии, то рабочие и служащие получали право самостоятельной выдачи удостоверений, разрешающих смену места работы. Напротив, если рабочие и служащие не выполняли решение третейского суда, то лишались права получить удостоверение и соответственно перейти на другое предприятие. Примечательно, что веским основанием для принятия комиссией решения в пользу рабочего или служащего считалась перспектива улучшения условий труда в рамках вспомогательной службы. Фактически государство закрепило за собой роль третейского судьи в конфликтах между предпринимателями и профсоюзами. Тем самым в Законе отразилось становление германского варианта корпоративной экономики.

Во всех органах, учрежденных Законом, председательствовал назначаемый Военным управлением офицер с правом решающего голоса. В состав комиссий входили также высшие государственные чиновники, назначаемые рейхсканцлером или Центральным управлением земли, и равное количество представителей от рабочих, служащих и работодателей. В соответствии с федеративным устройством Германского рейха в состав комиссий могли входить чиновники заинтересованной земли. Определения Закона относительно состава комиссий отражали также усиление в период войны роли «групп интересов» (организаций предпринимателей и рабочих), получивших доступ к процессу принятия политических решений в обход представительных институтов.

Основной уступкой профсоюзам стало законодательное закрепление необходимости создания на предприятии с числом рабочих и служащих более 50 комиссий рабочих и служащих, избирающихся тайным голосованием. Впервые законные основания для образования подобных органов были созданы в упоминаемых в тексте Закона дополнениях к Промысловому уставу 1891 г., а также в принятых в Баварии в 1900 г., а в Пруссии в 1905 г. дополнениях к Правилам ведения горных работ. Однако их компетенции были поначалу довольно незначительными. В новом Законе комиссии рабочих и служащих впервые признавались государством как полноправные представители интересов рабочих и служащих и равноправные партнеры по переговорам с предпринимателями. Они получили право доводить до сведения работодателя пожелания и жалобы работников по вопросам охраны труда и заработной платы. При отсутствии на предприятии рабочей комиссии рабочие получили право обратиться в согласительную комиссию. Причем действие данных предписаний распространялось и на лиц, занятых в сельском хозяйстве. Признавая за рабочими и служащими новый политический статус и организационные возможности, государство попыталось интегрировать профсоюзы в политическую систему и увязать их деятельность с военными устремлениями рейха.

Попытка ограничения предпринимательского абсолютизма со стороны государства отражается в предполагаемом увеличении прозрачности управления предприятием. Предпринимателю вменялось в обязанность предоставлять сведения о положении на предприятии, а также по вопросам занятости и зарплаты. Причем уполномоченные Военного управления получили право на осмотр предприятия с целью контроля.

Для рабочих и служащих, не подчинившихся предписаниям о переводе, равно как и для предпринимателей, не предоставивших или предоставивших ложные сведения, предполагались штрафные санкции от денежного штрафа до ареста и заключения сроком на 1 год.

В разработке и принятии Закона, а также в его окончательных формулировках отразился процесс развития парламентской системы в рейхе. Одновременно он свидетельствовал о закреплении за рейхстагом ключевой роли в качестве легитимационной инстанции. Главные положения Закона Военное управление должно было согласовывать с комиссией рейхстага, состоящей из 15 членов нижней палаты. Примечательно, что комиссия получила право заседать в перерывах между парламентскими сессиями, а также возможность запрашивать у Военного управления необходимые сведения и вносить предложения по решениям, принимаемым в рамках реализации Закона.

Введение в действие Закона о вспомогательной службе было связано со значительными трудностями. Далеко не все 1,7 млн. призванных на военную службу специалистов смогли быть замещены работниками других отраслей промышленности, прежде всего женщинами или детьми. Более миллиона годных к военной службе работников как незаменимые специалисты продолжали работать в тылу по так называемой брони. Кроме того, поспешное введение программы Гинденбурга зимой 1916/17 гг. неожиданно натолкнулось на растущий недостаток угля и транспортные проблемы, в связи с чем Верховное командование было вынуждено отозвать с фронта около 40 тыс. шахтеров. Несмотря на повышение производства вооружения на 215 %, в целом производство в 1917 г. по отношению к 1915 г. снизилось до 62 %. Это позволило предпринимателям и консервативно настроенным политикам критиковать Закон. Согласно их мнению, он предоставлял рабочим излишние возможности и не смог предотвратить текучку кадров. Однако свое действие Закон прекратил только после политической катастрофы 1918 г. 12 ноября 1918 г. он был отменен Советом народных уполномоченных; свою силу сохраняли только определения относительно согласительных комиссий по трудовым конфликтам.

Таким образом, Закон о вспомогательной службе Отечеству имел не только определенное значение для структур военной экономики. Данный документ впервые признал экономическое и социально-политическое значение профсоюзов как представителей интересов рабочих и служащих и установил такую форму отношений между государством, предпринимателями и профсоюзами, как социальное партнерство. Она пережила Первую мировую войну и наложила отпечаток на трудовое законодательство Веймарской республики.

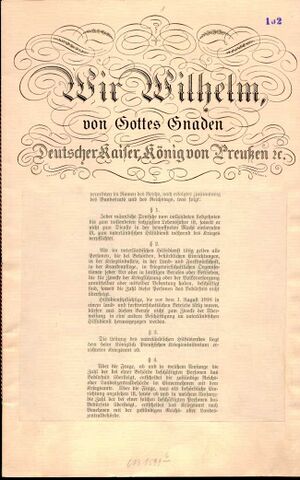

Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst, 5. Dezember 1916[ ]

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Jeder männliche Deutsche vom vollendeten siebzehnten bis zum vollendeten sechzigsten Lebensjahre ist, soweit er nicht zum Dienste in der bewaffneten Macht einberufen ist, zum vaterländischen Hilfsdienst während des Krieges verpflichtet.

Als im vaterländischen Hilfsdienst tätig gelten alle Personen, die bei Behörden, behördlichen Einrichtungen, in der Kriegsindustrie, in der Land- und Forstwirtschaft, in der Krankenpflege, in kriegswirtschaftlichen Organisationen jeder Art oder in sonstigen Berufen oder Betrieben, die für Zwecke der Kriegführung oder der Volksversorgung unmittelbar oder mittelbar Bedeutung haben, beschäftigt sind, soweit die Zahl dieser Personen das Bedürfnis nicht übersteigt.

Hilfsdienstpflichtige, die vor dem 1. August 1916 in einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebe tätig waren, dürfen aus diesem Berufe nicht zum Zwecke der Überweisung in eine andere Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst herausgezogen werden.

Die Leitung des vaterländischen Hilfsdienstes liegt dem beim Königlich Preußischen Kriegsministerium errichteten Kriegsamt ob.

Über die Frage, ob und in welchem Umfang die Zahl der bei einer Behörde beschäftigten Personen das Bedürfnis übersteigt, entscheidet die zuständige Reichs- oder Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Kriegsamt. Über die Frage, was als behördliche Einrichtung anzusehen ist, sowie ob und in welchem Umfang die Zahl der bei einer solchen [Behörde] beschäftigten Personen das Bedürfnis übersteigt, entscheidet das Kriegsamt nach Benehmen mit der zuständigen Reichs- oder Landeszentralbehörde.

Im übrigen entscheiden über die Frage, ob ein Beruf oder Betrieb im Sinne des § 2 Bedeutung hat, sowie ob und in welchem Umfang die Zahl der in einem Beruf, einer Organisation oder einem Betriebe tätigen Personen das Bedürfnis übersteigt, Ausschüsse, die für den Bezirk jedes Stellvertretenden Generalkommandos oder für Teile des Bezirks zu bilden sind.

Jeder Ausschuß (§ 4 Abs. 2) besteht aus einem Offizier als Vorsitzenden, zwei höheren Staatsbeamten, von denen einer der Gewerbeaufsicht angehören soll, sowie aus je zwei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Den Offizier sowie die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestellt das Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Württemberg das Kriegsministerium, dem in diesen Bundesstaaten auch im übrigen der Vollzug des Gesetzes im Einvernehmen mit dem Kriegsamt zukommt. Die höheren Staatsbeamten beruft die Landeszentralbehörde oder die von ihr zu bestimmende Behörde. Erstreckt sich der Bezirk eines Stellvertretenden Generalkommandos auf die Gebiete mehrerer Bundesstaaten, so werden die Beamten von den zuständigen Behörden dieser Bundesstaaten berufen; bei den Entscheidungen des Ausschusses wirken die Beamten des Bundesstaats mit, dem der Betrieb, die Organisation oder der Berufsausübende angehört.

Gegen die Entscheidung des Ausschusses (§ 4 Abs. 2) findet Beschwerde an die beim Kriegsamt einzurichtende Zentralstelle statt, die aus zwei Offizieren des Kriegsamts, von denen der eine den Vorsitz führt, zwei vom Reichskanzler ernannten Beamten und einem von der Zentralbehörde des Bundesstaats zu ernennenden Beamten, dem der Betrieb, die Organisation oder der Berufsausübende angehört, sowie je einem Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besteht; für die Bestellung dieser Vertreter gilt § 5 Satz 2. Werden Marineinteressen berührt, so ist einer der Offiziere vom Reichs-Marineamte zu bestellen. Bei Beschwerden gegen Entscheidungen bayerischer, sächsischer oder württembergischer Ausschüsse ist einer der Offiziere von dem Kriegsministerium des beteiligten Bundesstaats zu bestellen.

Die nicht im Sinne des § 2 beschäftigten Hilfsdienstpflichtigen können jederzeit zum vaterländischen Hilfsdienst herangezogen werden.

Die Heranziehung erfolgt in der Regel zunächst durch eine Aufforderung zur freiwilligen Meldung, die das Kriegsamt oder eine durch Vermittlung der Landeszentralbehörde zu bestimmende Stelle erläßt. Wird dieser Aufforderung nicht in ausreichendem Maße entsprochen, so wird der einzelne Hilfsdienstpflichtige durch besondere schriftliche Aufforderung eines Ausschusses herangezogen, der in der Regel für jeden Bezirk einer Ersatzkommission zu bilden ist und aus einem Offizier als Vorsitzenden, einem höheren Beamten und je zwei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besteht. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden Ausschlag. Für die Bestellung des Offiziers sowie der Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gilt § 5 Satz 2; den höheren Beamten beruft die Landeszentralbehörde oder die von ihr zu bestimmende Behörde.

Jeder, dem die besondere schriftliche Aufforderung zugegangen ist, hat bei einer der nach § 2 in Frage kommenden Stellen Arbeit zu suchen. Soweit hierdurch eine Beschäftigung binnen zwei Wochen nach Zustellung der Aufforderung nicht herbeigeführt wird, findet die Überweisung zu einer Beschäftigung durch den Ausschuß statt.

Über Beschwerden gegen die Überweisung entscheidet der bei dem Stellvertretenden Generalkommando gebildete Ausschuß (§ 4 Abs. 2). Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

Bei der Überweisung zur Beschäftigung ist auf das Lebensalter, die Familienverhältnisse, den Wohnort und die Gesundheit sowie auf die bisherige Tätigkeit des Hilfsdienstpflichtigen nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen; desgleichen ist zu prüfen, ob der in Aussicht gestellte Arbeitslohn dem Beschäftigten und etwa zu versorgenden Angehörigen ausreichenden Unterhalt ermöglicht.

Niemand darf einen Hilfsdienstpflichtigen in Beschäftigung nehmen, der bei einer der im § 2 bezeichneten Stellen beschäftigt ist oder in den letzten zwei Wochen beschäftigt gewesen ist, sofern der Hilfsdienstpflichtige nicht eine Bescheinigung seines letzten Arbeitgebers darüber beibringt, daß er die Beschäftigung mit dessen Zustimmung aufgegeben hat.

Weigert sich der Arbeitgeber, die von dem Hilfsdienstpflichtigen beantragte Bescheinigung auszustellen, so steht diesem die Beschwerde an einen Ausschuß zu, der in der Regel für jeden Bezirk einer Ersatzkommission zu bilden ist und aus einem Beauftragten des Kriegsamts als Vorsitzendem sowie aus je drei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besteht. Je zwei dieser Vertreter sind ständig, die übrigen sind aus der Berufsgruppe zu entnehmen, welcher der beteiligte Hilfsdienstpflichtige angehört. Erkennt der Ausschuß nach Untersuchung des Falles an, daß ein wichtiger Grund für das Ausscheiden vorliegt, so stellt er eine Bescheinigung aus, die in ihrer Wirkung die Bescheinigung des Arbeitgebers ersetzt.

Als wichtiger Grund soll insbesondere eine angemessene Verbesserung der Arbeitsbedingungen im vaterländischen Hilfsdienst gelten.

Die Anweisung für das Verfahren bei den in § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2 bezeichneten Ausschüssen erläßt das Kriegsamt. Für die Berufung der Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in die Ausschüsse (§§ 5, 6, § 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) durch das Kriegsamt sind Vorschlagslisten wirtschaftlicher Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer einzuholen.

Soweit zur Wahrnehmung der Obliegenheiten der in § 9 Abs. 2 bezeichneten Ausschüsse bereits ähnliche Ausschüsse (Kriegsausschüsse usw.) bestehen, können sie mit Zustimmung des Kriegsamts an die Stelle jener Ausschüsse treten.

In allen für den vaterländischen Hilfsdienst tätigen Betrieben, für die Titel VII der Gewerbeordnung gilt und in denen in der Regel mindestens fünfzig Arbeiter beschäftigt werden, müssen ständige Arbeiterausschüsse bestehen.

Soweit für solche Betriebe ständige Arbeiterausschüsse nach § 134 h der Gewerbeordnung oder nach den Berggesetzen nicht bestehen, sind sie zu errichten. Die Mitglieder dieser Arbeiterausschüsse werden von den volljährigen Arbeitern des Betriebs oder der Betriebsabteilung aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Das Nähere bestimmt die Landeszentralbehörde.

Nach denselben Grundsätzen und mit den gleichen Befugnissen sind in Betrieben der im Abs. 1 bezeichneten Art mit mehr als fünfzig nach dem Versicherungsgesetze für Angestellte versicherungspflichtigen Angestellten besondere Ausschüsse (Angestelltenausschüsse) für diese Angestellten zu errichten.

Dem Arbeiterausschusse liegt ob, das gute Einvernehmen innerhalb der Arbeiterschaft des Betriebs und zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeitgeber zu fördern. Er hat Anträge, Wünsche und Beschwerden der Arbeiterschaft, die sich auf die Betriebseinrichtungen, die Lohn- und sonstigen Arbeitsverhältnisse des Betriebs und seiner Wohlfahrtseinrichtungen beziehen, zur Kenntnis des Unternehmers zu bringen und sich darüber zu äußern. Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Arbeiterausschusses muß eine Sitzung anberaumt und der beantragte Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Kommt in einem Betriebe der im § 11 bezeichneten Art bei Streitigkeiten über die Lohn- oder sonstigen Arbeitsbedingungen eine Einigung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeiterausschusse nicht zustande, so kann, wenn nicht beide Teile ein Gewerbegericht, ein Berggewerbegericht, ein Einigungsamt einer Innung oder ein Kaufmannsgericht als Einigungsamt anrufen, von jedem Teile der in § 9 Abs. 2 bezeichnete Ausschuß als Schlichtungsstelle angerufen werden. In diesem Falle finden die §§ 66, 68 bis 73 des Gewerbegerichtsgesetzes entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, daß ein Schiedsspruch auch dann abzugeben ist, wenn einer der beiden Teile nicht erscheint oder nicht verhandelt, sowie daß Personen, die an der einzelnen Streitsache als Arbeitgeber oder als Mitglied des Arbeiterausschusses beteiligt gewesen sind, bei dem Schiedsspruch nicht mitwirken dürfen.

Besteht in einem für den vaterländischen Hilfsdienst tätigen Betriebe, für den Titel VII der Gewerbeordnung gilt, ein ständiger Arbeiterausschuß weder nach der Gewerbeordnung oder den Berggesetzen noch nach § 11 Abs. 2 oder Abs. 3 dieses Gesetzes, so kann bei Streitigkeiten zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeitgeber über die Lohn- oder sonstigen Arbeitsbedingungen der in § 9 Abs. 2 bezeichnete Ausschuß als Schlichtungsstelle angerufen werden; das gleiche gilt für die landwirtschaftlichen Betriebe. Die Bestimmungen des Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend.

Unterwirft sich der Arbeitgeber dem Schiedsspruch nicht, so ist den beteiligten Arbeitnehmern auf ihr Verlangen die zum Aufgeben der Arbeit berechtigende Bescheinigung (§ 9) zu erteilen. Unterwerfen sich die Arbeitnehmer dem Schiedsspruch nicht, so darf ihnen aus der dem Schiedsspruch zugrunde liegenden Veranlassung die Bescheinigung nicht erteilt werden.

Den im vaterländischen Hilfsdienst beschäftigten Personen darf die Ausübung des ihnen gesetzlich zustehenden Vereins- und Versammlungsrechts nicht beschränkt werden.

Für die industriellen Betriebe der Heeres- und Marineverwaltung sind durch die zuständigen Dienstbehörden Vorschriften im Sinne der §§ 11 bis 13 zu erlassen.

Die auf Grund dieses Gesetzes der Landwirtschaft überwiesenen gewerblichen Arbeiter unterliegen nicht den landesgesetzlichen Bestimmungen über das Gesinde.

Die durch öffentliche Bekanntmachung oder unmittelbare Anfrage des Kriegsamts oder der Ausschüsse erforderten Auskünfte über Beschäftigungs- und Arbeitsfragen sowie über Lohn- und Betriebsverhältnisse sind zu erteilen.

Das Kriegsamt ist befugt, den Betrieb durch einen Beauftragten einsehen zu lassen.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen oder mit Haft wird bestraft:

1. wer der auf Grund des § 7 Abs. 3 angeordneten Überweisung zu einer Beschäftigung nicht nachkommt oder sich ohne dringenden Grund beharrlich weigert, die ihm zugewiesene Arbeit zu verrichten;

2. wer der Vorschrift in § 9 Abs. 1 zuwider einen Arbeiter beschäftigt;

3. wer die im § 17 vorgesehene Auskunft innerhalb der festgesetzten Frist nicht erteilt oder bei der Auskunfterteilung wissentlich unwahre oder unvollständige Angaben macht.

Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen; allgemeine Verordnungen bedürfen der Zustimmung eines vom Reichstag aus seiner Mitte gewählten Ausschusses von fünfzehn Mitgliedern.

Das Kriegsamt ist verpflichtet, den Ausschuß über alle wichtigen Vorgänge auf dem laufenden zu halten, ihm auf Verlangen Auskunft zu geben, seine Vorschläge entgegenzunehmen und vor Erlaß wichtiger Anordnungen allgemeiner Art seine Meinungsäußerung einzuholen.

Der Ausschuß ist zum Zusammentritt während der Unterbrechung der Verhandlungen des Reichstags berechtigt.

Der Bundesrat kann Zuwiderhandlungen gegen die Ausführungsbestimmungen mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen oder mit Haft bedrohen.

Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in kraft. Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens; macht er von dieser Befugnis binnen einen Monats nach Friedensschluß mit den europäischen Großmächten keinen Gebrauch, so tritt das Gesetz außer kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel

Gegeben Großes Hauptquartier, den 5. Dezember 1916

Wilhelm

von Bethmann Hollweg

Hier nach: BArch, R 5201/57, Bl. 102-106

Закон о вспомогательной службе Отечеству, 5 декабря 1916 г.[ ]

Мы, Вильгельм, Божьей милостью германский император, король Пруссии и проч.

именем Рейха, в согласии с Бундесратом и рейхстагом, постановляем следующее:

Каждый немец мужского пола с полных 17 и до полных 60 лет, если он не призван на военную службу, на время войны подлежит призыву на вспомогательную службу Отечеству.

Занятыми на вспомогательной службе Отечеству считаются все лица, работающие в ведомствах, ведомственных учреждениях, в военной промышленности, сельском и лесном хозяйстве, в учреждениях по уходу за больными, в военно-хозяйственных организациях разного рода или подобных профессиях или предприятиях, имеющих непосредственное или опосредованное значение для ведения войны или снабжения народа, если число этих лиц не превышает потребность.

Лица, подлежащие призыву на вспомогательную службу Отечеству, работавшие до 1 августа 1916 г. на предприятии сельского или лесного хозяйства, не подлежат переводу на другую работу в вспомогательной службе Отечеству.

Руководство вспомогательной службой Отечеству возложено на Военное управление, основанное при Королевском прусском военном министерстве.

Вопрос, действительно ли и в какой мере число занятых в одном учреждении лиц превышает потребность, решает уполномоченное ведомство рейха или центральное ведомство земли в согласии с Военным управлением. Вопрос, что можно рассматривать как ведомственное учреждение, наряду с вопросом, в действительности ли и в какой мере число занятых лиц в подобном [ведомстве] превышает потребность, решает Военное управление по соглашению с уполномоченным ведомством рейха или центральным ведомством земли.

В остальном вопросы: имеет ли профессия или предприятие значение в соответствии с § 2; действительно ли и в какой мере число лиц, занятых в одной профессии, одной организации или одном предприятии, превышает потребность, решают комиссии, которые должны быть образованы для округа, подведомственного заместителю начальника штаба армейского корпуса, или для части этого округа.

В состав комиссии (§ 4, абзац 2) входят один офицер в качестве председателя, два высших государственных чиновника, один из которых должен принадлежать к органам производственного надзора, а также по два представителя от работодателей и рабочих и служащих. Офицер, а также представители работодателей и рабочих и служащих назначаются военным управлением; в Баварии, Саксонии и Вюртемберге – военным министерством, на которое в этих союзных государствах возлагается в дальнейшем исполнение закона при взаимном согласии с Военным управлением. Высших государственных чиновников назначает ведомство земли или определенное им ведомство. Если округ одного заместителя начальника штаба армейского корпуса располагается на территории нескольких союзных государств, то чиновники назначаются уполномоченными ведомствами этих государств; в принятии решений комиссии участвуют те чиновники союзного государства, к которому относится предприятие, организация или лицо, занимающееся профессиональной деятельностью.

Жалобы на решения комиссии (§ 4, абзац 2) направляются в организованное при Военном управлении Центральное ведомство, в состав которого входят два офицера Военного управления, один из которых является председателем, два чиновника, назначенных рейхсканцлером, и один, назначенный центральным ведомством союзного государства, к которому относится предприятие, организация или лицо, занимающееся профессиональной деятельностью, а также по одному представителю от работодателя и рабочих и служащих; при назначении этих представителей вступает в действие § 5, предложение 2. Если будут затронуты интересы флота, то в состав ведомства назначается один офицер от Морского управления рейха. При жалобах на решения баварских, саксонских или вюртембергских комиссий в состав ведомства назначается офицер от военного министерства заинтересованного союзного государства.

Лица, подлежащие призыву на вспомогательную службу, не занятые на упомянутых в § 2 производствах, могут быть в любое время привлечены к вспомогательной службе Отечеству.

Привлечение осуществляется, как правило, сначала через объявление добровольной регистрации, которое делается непосредственно Военным управлением или инстанцией, которая назначается при посредничестве Центрального управления земли. Если это объявление не находит отклика в достаточном объеме, то отдельные лица, подлежащие призыву на вспомогательную службу, привлекаются через особый письменный вызов комиссии, которую, как правило, следует образовывать для каждого округа Запасной комиссии; в ее состав входят один офицер в качестве председателя, один высший чиновник и по два представителя от работодателей и наемных рабочих и служащих. При равенстве голосов решающим является голос председателя. При назначении офицера, а также представителей от работодателей и от рабочих и служащих вступает в действие § 5, предложение 2; высшего чиновника назначает Центральное управление земли или определенное им ведомство.

Каждый, получивший особый письменный вызов, должен найти работу на упомянутых в § 2 производствах. Если в течение двух недель после получения вызова работа не будет найдена, то перевод состоится через комиссию.

Жалобы по поводу переводов рассматривает комиссия, образованная при заместителе начальника штаба армейского корпуса (§ 4, абзац 2). Действие жалобы не переносится на более поздний срок.

При переводе на работу по возможности учитывается возраст, семейное положение, место жительства, состояние здоровья, а также прежнее занятие лица, подлежащего призыву на вспомогательную службу; равным образом следует проверять, достаточен ли обещанный работнику заработок для обеспечения его прожиточного минимума, а также для содержания его родственников.

Никто не может принять на работу лицо, подлежащее призыву на вспомогательную службу, если оно занято или было занято в течение последних двух недель на упомянутом в § 2 производстве, если данное лицо, не имеет при себе удостоверения от своего последнего работодателя в том, что оно оставляет работу с его согласия.

Если работодатель отказывается выдать запрошенное подлежащим призыву на вспомогательную службу лицом удостоверение, то последний имеет право подать жалобу в комиссию, которую, как правило, следует образовать для каждого округа Запасной комиссии. В ее состав входят уполномоченный Военного управления в качестве председателя, а также по три представителя от работодателей и рабочих и служащих. Двое из каждых представителей являются постоянными членами комиссии, а остальные должны выбираться из представителей той профессиональной группы, к которой относится заинтересованное лицо, подлежащее призыву на вспомогательную службу. Если после расследования случая комиссия признает, что существует веская причина для ухода с работы, то она предоставляет удостоверение, которое имеет ту же законную силу, что и удостоверение работодателя.

В качестве веского основания должно расцениваться приемлемое улучшение условий труда в рамках вспомогательной службы Отечеству.

Инструкцию для деятельности упомянутых в § 4, абзаце 2; § 7, абзаце 2; § 9, абзаце 2 комиссий издает Военное управление. Списки кандидатур представителей экономических организаций работодателей и рабочих и служащих для назначения их военным управлением в состав комиссий (§§ 5, 6; § 7, абзац 2; § 9, абзац 2) должны быть предоставлены соответствующими организациями работодателей и рабочих и служащих.

Если уже существуют комиссии (военные комиссии и т.д.), которые могут взять на себя обязанности упомянутых в § 9, абзаце 2 комиссий, то с согласия Военного управления они могут выступить в роли данных комиссий.

На всех предприятиях, которые работают в рамках вспомогательной службы Отечеству, на которые распространяется действие раздела VII Промыслового устава и на которых занято, как правило, минимум 50 рабочих, должны быть образованы постоянные комиссии рабочих.

Если для таких предприятий в соответствии с § 134 h Промыслового устава или в соответствии с Правилами ведения горных работ не предусмотрены постоянные рабочие комиссии, то они должны быть созданы. Члены этих рабочих комиссий выбираются совершеннолетними рабочими предприятия или отдела предприятия из их состава в ходе прямых и тайных выборов в соответствии с основами пропорциональных выборов. Детали определяет Центральное управление земли.

На аналогичных основах и с равными компетенциями на предприятиях, относящихся к указанному в абзаце 1 типу, с числом служащих, подлежащих страхованию в соответствии с законами о страховании служащих, выше 50 человек, должны быть созданы особые комиссии (комиссии служащих).

Рабочей комиссии надлежит способствовать доброму согласию среди рабочих предприятия и между рабочими и работодателем. Она должна доводить до сведения предпринимателя заявления, пожелания и жалобы рабочих, касающиеся подразделений предприятия, заработной платы и других трудовых отношений на предприятии и в его благотворительных учреждениях, а также высказывать свое мнение по этим вопросам. По требованию по меньшей мере одной четверти членов рабочей комиссии должно назначаться заседание и заявленный предмет обсуждения должен быть поставлен на повестку дня.

Если на предприятии, относящемуся к указанному в § 11 типу, при спорах о заработной плате и иных условиях труда не будет достигнуто соглашение между работодателем и рабочей комиссией, и обе стороны не обратятся в Промысловый суд, в горнопромышленный суд, в согласительный суд корпорации или торговый суд в качестве согласительного ведомства, то каждая сторона может обратиться в качестве согласительного ведомства к комиссии, обозначенной в § 9, абзаце 2. В этом случае в действие вступают § 66, 68-73 Закона о промысловом суде, согласно которым решение третейского суда должно быть принято даже в том случае, если одна из сторон не явится в суд или не пойдет на переговоры, и лица, представляющие интересы одной из сторон, – работодатель или член рабочей комиссии – не могут воздействовать на решения третейского суда.

Если на одном из предприятий, которое работает в рамках вспомогательной службы Отечеству и на которое распространяется действие раздела VII Промыслового устава, не образована постоянная рабочая комиссия в соответствии с Промысловым уставом или Законами о проведении горных работ, или в соответствии с § 11, абзацем 2 данного закона, то при спорах между рабочими и работодателями о заработной плате или иных условиях труда в качестве согласительной комиссии может быть призвана комиссия, указанная в § 9, абзаце 2. То же действительно для сельскохозяйственных предприятий. В этом случае вступают в силу определения абзаца 1, предложения 2.

Если работодатель не подчиняется решению третейского суда, то заинтересованным рабочим и служащим по их требованию могут выдать удостоверение, предоставляющее им право прекратить работу. Если рабочие и служащие не подчиняются решению третейского суда, то им не может быть выдано удостоверение на основании причины, лежащей в основе решения третейского суда.

Лица, занятые на вспомогательной службе Отечеству, не могут быть ограничены в осуществлении положенного им по закону права участия в союзах и собраниях.

Управления соответствующего ведения должны принять правила для промышленных предприятий военного и морского ведомств в смысле §§ 11 и 13.

На промышленных рабочих, переведенных на основании этого закона на сельскохозяйственные работы, действие законодательных определений земли о батраках не распространяется.

Сведения по вопросу занятости, работы и зарплаты, а также о положении на предприятии, затребованные Военным управлением или комиссиями через публичное извещение или непосредственный запрос должны быть предоставлены. Военное управление имеет право давать разрешение уполномоченному лицу на осмотр предприятий.

Заключению до одного года и денежному штрафу до 10 тыс. марок или одному из этих штрафов или аресту подлежат лица:

1. не последовавшие переводу на работу, обоснованному согласно § 7, абзацу 3, или без настоятельной причины упорно отказывающиеся выполнять работу, на которую их назначили;

2. принявшие на работу рабочего в нарушение предписаний § 9, абзаца 1;

3. не предоставившие в течение установленного срока или предоставившие заведомо неверные или неполные сведения, предусмотренные § 17.

Исполнительные постановления к этому закону издает Бундесрат; общие распоряжения должны быть согласованы с комиссией, избранной рейхстагом из числа его членов, в составе 15 человек.

Военное управление обязано осведомлять комиссию рейхстага обо всех важных текущих делах, предоставлять по ее требованию сведения, учитывать его предложения и испрашивать его мнение перед принятием важных распоряжений общего характера.

Комиссия рейхстага имеет право заседать в перерывах парламентских сессий.

Бундесрат имеет право карать нарушения исполнительных постановлений к этому закону заключением до 1 года и денежным штрафом до 10 тыс. марок или одним из этих наказаний или арестом.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Бундесрат определяет момент прекращения его действия: если в течение одного месяца после заключения мира с европейскими державами он не употребит данных полномочий, то закон теряет силу.

Документально подтверждено Нашей Высочайшей Собственноручной подписью и Императорской печатью.

Подписано, Главная Ставка, 5 декабря 1916 г.

Вильгельм

фон Бетман Гольвег

Источник: BArch, R 5201/57, Bl. 102-106

(Перевод с нем.: О. Нагорная. Редакция перевода: Л. Антипова)

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

-

Seite 4

-

Seite 5

BArch, R 5201/57, Bl. 102-106. Gemeinfrei (amtliches Werk).

BArch [Федеральный архив Германии], R 5201/57, Bl. 102-106. Общественное достояние (официальный документ).

Stig Förster, Das Zeitalter des totalen Krieges, 1861–1945. Konzeptionelle Überlegungen für einen historischen Strukturvergleich. In: Mittelweg, 36:6 (1999), S. 12–29.

Jürgen Kocka, Klassengesellschaft im Krieg: Deutsche Sozialgeschichte 1914–1918. Fischer, Frankfurt a. M. 1988.

Gabriele Metzler, Der deutsche Sozialstaat: Vom bismarckschen Erfolgsmodell zum Pflegefall. 2. Aufl., DVA, Stuttgart/München 2003.

Sönke Neitzel, Blut und Eisen: Deutschland im Ersten Weltkrieg (=Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert). Pendo, Zürich 2003.

Jochen Oltmer, Bäuerliche Ökonomie und Arbeitskräftepolitik im Ersten Weltkrieg: Beschäftigungsstruktur, Arbeitsverhältnisse und Rekrutierung von Ersatzarbeitskräften in der Landwirtschaft des Emslandes 1914–1918 (=Emsland/Bentheim 11). Verlag der Emsländischen Landschaft e.V., Sögel 1995.

Kai Rawe, „...wir werden sie schon zur Arbeit bringen!“: Ausländerbeschäftigung und Zwangsarbeit im Ruhrkohlenbergbau während des Ersten Weltkrieges (=Veröffentlichungen des Instituts für Soziale Bewegungen. Schriftenreihe C, Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit im Bergbau 3). Klartext, Essen 2005.

Gerhard A. Ritter, Soziale Frage und Sozialpolitik in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts (=Otto-von-Freising-Vorlesungen der Katholischen Universität Eichstätt 16). Leske + Budrich, Opladen 1998.

Aleksandr Ju. Vatlin, Germanija v XX veke [Deutschland im 20. Jahrhundert]. ROSSPĖN, Moskva 2002.

Ватлин, А. Ю. Германия в XX веке. Москва: РОССПЭН, 2002.

Фёрстер, Ш. Тотальная война. Концептуальные размышления к историческому анализу структур эпохи 1861-1945 гг. // Международный интернет-семинар по русской и восточноевропейской истории, 2005, онлайн.

Kocka, J. Klassengesellschaft im Krieg: Deutsche Sozialgeschichte 1914–1918 [Классовое общество в войне. Социальная история Германии 1914-1918 гг.]. Frankfurt a. M.: Fischer, 1988.

Metzler, G. Der deutsche Sozialstaat: Vom bismarckschen Erfolgsmodell zum Pflegefall [Немецкое социальное государство. От бисмарковской модели успеха к делу ухода за больными]. 2. Aufl., Stuttgart/München: DVA, 2003.

Neitzel, S. Blut und Eisen: Deutschland im Ersten Weltkrieg [Кровь и железо. Германия в Первой мировой войне]. Zürich: Pendo, 2003 (=Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert).

Oltmer, J. Bäuerliche Ökonomie und Arbeitskräftepolitik im Ersten Weltkrieg: Beschäftigungsstruktur, Arbeitsverhältnisse und Rekrutierung von Ersatzarbeitskräften in der Landwirtschaft des Emslandes 1914–1918 [Сельская экономика и трудовая политика в годы Первой мировой войны. Структура занятости, трудовые отношения и привлечение замещающей рабочей силы в сельском хозяйстве Эмсланда в 1914–1918 гг.]. Sögel: Verlag der Emsländischen Landschaft e.V., 1995 (=Emsland/Bentheim 11).

Rawe, K. «...wir werden sie schon zur Arbeit bringen!»: Ausländerbeschäftigung und Zwangsarbeit im Ruhrkohlenbergbau während des Ersten Weltkrieges [«Мы их уже заставим работать!» Использование иностранцев и принудительный труд в угольной промышленности Рура во время Первой мировой войны]. Essen: Klartext, 2005 (=Veröffentlichungen des Instituts für Soziale Bewegungen. Schriftenreihe C, Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit im Bergbau 3).

Ritter, G. A. Soziale Frage und Sozialpolitik in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts [Социальный вопрос и социальная политика в Германии с начала 19-го века]. Opladen: Leske + Budrich, 1998 (=Otto-von-Freising-Vorlesungen der Katholischen Universität Eichstätt 16).