Resolution „Über die Zeitschriften Zvezda und Leningrad“: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

K Coppenrath verschob die Seite Resolution „Über die Zeitschriften Zvezda und Leningrad“ nach Resolution „Über die Zeitschriften Zvezda und Leningrad“ |

(kein Unterschied)

| |

Version vom 15. August 2024, 13:57 Uhr

Der Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(B) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946 ist im Kontext der mehrstufigen Disziplinierung der Kultur, der Gesellschaft und des Staats in der Nachkriegssowjetunion zu sehen, der Stärkung des Zentralismus und der hierarchischen Prinzipien der Staatsführung, und ebenso der sukzessiven Bestätigung der vom Standpunkt des stalinistischen Regimes legitimen ideologischen und ästhetischen Werte und Normen. Dieses Dokument drückte das Streben der Führung der kommunistischen Partei und des sowjetischen Staates aus, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des globalen „Kalten Krieges“ zwischen dem „sozialistischen Osten“ und dem „kapitalistischen Westen“ mit den USA an der Spitze, die Kultur, und insbesondere die Literatur zu „zähmen“, ihre Macht und Kontrolle über sie auf dem Weg der Optimierung der ideologischen und politischen Kontrolle zu verstärken. Die Literatur und Kunst sollten zu den Werten und Normen wie Parteilichkeit, Volkstümlichkeit, Patriotismus und Heroismus zurückkehren, an deren Bedeutung die Autoren des Beschlusses erinnerten. Zur gleichen Zeit stellte das Sowjetvolk eine neue historische Gemeinschaft dar, was auch zur weiteren Festigung der Macht Stalins beitrug.

Jedoch war der vorliegende Beschluss auch eine Folge des Kampfes um die politische Macht auf den höchsten Ebenen der Partei- und Staatsführung, im Besonderen, der Rivalität zwischen Moskauer und Leningrader Gruppierungen. Er bekräftigte mittelbar das alleinige Machtmonopol des CK der VKP(b). Der Vorwurf der Abspaltung von der Moskauer Führung an die Häupter der Leningrader Parteiorganisation wurde eine der zentralen Vorfälle der „Leningrader Affäre“. So wurden die Dichterin Anna Achmatova und der Schriftsteller Michail Zoščenko Opfer der sowjetischen Politik.

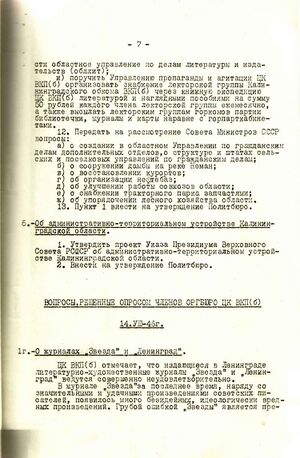

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 г. следует рассматривать в контексте многоуровневого дисциплинирования культуры, общества и государства в послевоенном СССР, укрепления централизма и иерархических принципов государственного управления, а также сукцессионного утверждения легитимных, с точки зрения сталинского режима, идеологических и эстетических ценностей и норм. Этот документ выразил стремление руководства коммунистической партии и советского государства – с окончанием Второй мировой войны и началом глобальной «холодной войны» между «социалистическим Востоком» и «капиталистическим Западом» во главе с США – «укротить» культуру, и, в частности, литературу, усилив свою власть над ней путем оптимизации системы идеологического и политического контроля. Литература и искусство должны были вернуться к таким ценностям и нормам, как партийность, народность, патриотизм и героизм, о важности которых напоминали авторы Постановления. В то же время советский народ представлялся новой исторической общностью, что способствовало и дальнейшему укреплению власти Сталина.

Однако Постановление также было следствием борьбы за политическую власть в высших эшелонах партийного и государственного руководства, в частности, соперничества между московской и ленинградской группировками. Оно косвенно утверждало единоличную монополию власти ЦК ВКП(б). Обвинение глав ленинградской партийной организации в обособлении от московского руководства станет одним из центальных событий «Ленинградского дела». Таким образом, поэтесса Анна Ахматова и писатель Михаил Зощенко стали жертвами советской политики.

1.

Dem Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(b) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ ging eine lange Periode der Korrektur der ideologischen Orientierungspunkte des stalinistischen Regimes voraus, die Schaffung eines neuen, patriotischen Diskurses. Beginnend mit 1934, im Zusammenhang der imperialen Großmachtaußenpolitik, der erwarteten Bedrohung von Seiten der sogenannten imperialistischen Mächte (in erster Linie des nationalsozialistischen Deutschlands), dem Aufbau des Sozialismus in einem Land, der Errichtung der stalinistischen Einparteiendiktatur und der Durchsetzung des Personenkults sowie der forcierten Industrialisierung und Kollektivierung der Landwirtschaft ging der sowjetische Staat vom Internationalismus zum Sowjetpatriotismus als Ideologie der gesellschaftlichen Konsolidierung, Integration und Mobilisierung über. Ihr Ziel war es, die Macht Stalins zu festigen, eine neue sowjetische Identität zu erziehen und zur Zunahme an Loyalität der Bürger gegenüber dem Sowjetstaat beizutragen. Neben dem Terror bedeutete dies die Schaffung eines zweiten, kulturellen Pfeilers des Regimes.

Der patriotische Umschwung fand seinen Ausdruck sowohl in der Selbstwahrnehmung der Anführer dieses Staates als auch in der Identität seiner Bürger. Die neue Ideologie, eine Art stalinistische Variante der Reichsidee, wurde auf dem Weg der offiziellen Propaganda und ebenso im Rahmen des Systems der stalinistischen Kultur, Bildung und Wissenschaft, einschließlich der offiziellen Geschichtsschreibung, verbreitet. Von seinem Charakter her stellte er einen Staatspatriotismus dar. Im Unterschied zum proletarischen Internationalismus nahmen in dieser Ideologie nicht mehr die „Klasse“, „die Diktatur des Proletariats und der armen Bauernschaft“, „die Weltrevolution“ und „die internationale Republik der Arbeiter“ den zentralen Platz ein, sondern die russische „Nation“, später das „Sowjetvolk“, „Vaterland“ („Heimat“), der Sowjetstaat und die Partei in der Person ihres Anführers Stalin. Der loyale sowjetische Bürger, dessen Gestalt im patriotischen Diskurs konstruiert wurde, war mit dem Staat sowohl auf der bewussten als auch der emotionalen Ebene verbunden. Der Komplex an Normen, die sein Denken und sein Verhalten regulierten, setzte nicht nur einen unbegrenzten Glauben und Liebe zum Vaterland voraus, sondern auch die Bereitschaft zur Selbstaufopferung. Damit appellierte die neue Ideologie an die nationale Identität der Russen, an ihr nationales Gefühl, das sie gleichzeitig mit ihren neuen, sowjetischen Elementen ergänzte.

Damals begann gleichzeitig mit der Bestärkung des Sowjetpatriotismus, zunächst in verhüllter Form, die Kritik des „Kosmopolitismus“ als seines Widersachers, es wurde das Feindbild in der Gestalt des „bürgerlichen Westens“ geschaffen. Im Gegensatz zum Sowjetpatrotismus war das Referenzobjekt des „Kosmopolitismus“, wenn man der sowjetischen Propaganda folgen möchte, „Europa“, „das Ausland“ und „die ganze Welt“. In den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges[1] erhielt der sowjetische Patriotismus seine endgültige Gestalt. Indem er das Thema des Krieges, der der Große Vaterländische genannt wurde, usurpierte, verfestigte er sich nach dem Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland noch und die im Rahmen die Sowjetpatriotismus propagierten Werte sollten sich endgültig in mentale und Verhaltensnormen der sowjetischen Gesellschaft verwandeln. Demgegenüber wurde der „Kosmopolitismus“ jetzt als Gegennorm wahrgenommen. In der Literaturwissenschaft trat er durch die Komparatistik, inhaltliche und formale Beziehungen zwischen Literaturen, (im Besonderen in Form der sog. „wandernden Sujets“) zum Schaden des patriotischen, nationalen Zugangs zur Kultur, der deren Selbständigkeit und nationale Eigenart betonte, zutage. In der Literatur wurde das Prinzip der Volkstümlichkeit, das organisch in den sozialistischen Realismus eingeschrieben wurde, die offizielle Doktrin von Literatur und Kunst. Dadurch bildete sich nach Evgenij Dobrenko eine der „ideologischen Paradigmen“ der Ždanovščina heraus, in deren Kontext man nicht zuletzt den Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(B) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946 betrachten muss.[2]

2.

Der patriotische Diskus war nur einer der Diskurse, die die Identität des sowjetischen Menschen in der stalinistischen Epoche konstruierten. Ein anderer Diskurs war der über den „sozialistischen Übermenschen“[3]. Denn der Kommunismus war nicht nur ein politisches und gesellschaftliches, sondern auch ein zivilisatorisches und anthropologisches Projekt. Hans Günther sprach seinerzeit über den Helden als „Herzstück sowjetischer Mythologie“ und über das Heroische als „einen unabdingbaren Bestandteil jeder totalitären Kultur“, das als „kollektives Produkt“ auftauchte, das von diesem Kollektiv mit Hilfe der Systeme der gesellschaftlichen Kommunikation, einschließlich der Wissenschaften und der Bildung, sozialer Praktiken, Diskurse und Metadiskurse geschaffen wurde.[4] Obwohl das Konzept des „sozialistischen Übermenschen“ im Verlauf von mindestens drei Jahrzehnten geschaffen wurde, begann die eigentliche „heroische Epoche“ der sowjetischen Kultur, deren politische Lobbyisten die sowjetischen Partei- und Regierungsfunktionäre und deren Protagonisten einzelne Vertreter des sowjetischen kulturellen Establishments waren, zu Ende der 1920er Jahre.

Gerade der Held war berufen, die Verkörperung des „höheren gesellschaftlich-biologischen Typus“ zu werden, der nach den Ideen eben von Leo Trockij im Stadium der sozialistischen Gesellschaft erscheinen musste. Gerade dem Helden als Ideal des sowjetischen Bürgers wurde eine erzieherische, sozial-pädagogische Funktion zugewiesen. Gerade er war dazu berufen, den Bürger für die Erfüllung der politischen und gesellschaftlichen Aufgaben zu mobilisieren, die ihm die Partei und der Staat stellten. Im Zuge der Durchsetzung der Doktrin des Sowjetpatriotismus erhielt dieser Held nationale Züge und wurde, im Besonderen „ein russischer Nationalheld“.[5] Ab den 1930er Jahren war der öffentliche Diskurs vom Geist des Heroischen durchdrungen. Es begann die Institutionalisierung des Heroischen. Ungeachtet des Widerstands linker Gruppen in der Kunst und Literatur, beispielsweise der Linken Front der Künste (LEF) und ebenso proletarischer Gruppen aus dem Umfeld des RAPP[6] wurde der Held in der Kunst des sozialistischen Realismus kanonisiert.

Im sowjetischen Diskurs musste es für den Helden einen Widersacher geben. So wurden dem Heroischen die „Dekadenz“, „Degeneration“ und der „Individualismus“ entgegengestellt, sie wurden in das Reich der bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaft verbannt. Das Gegenteil des „sozialistischen Übermenschen“ wurde nicht nur der „kleine Mensch“, sondern auch der „Dekadente“: der untätige, übermäßig zur Nachdenklichkeit und Zweifeln Geneigte, der für die Stimmung des Zerfalls und des Pessimismus anfällig war. Die Dekadenz, die in Russland in den 1890er Jahren bekannt wurde, war einer der Strömungen der Literatur und der Kunst in der Epoche der Moderne. Wenn in der Literaturszene Mitte des 19. Jahrhunderts dieser Begriff (auch: Dekadententum) anfänglich eine positive Konnotation hatte, lehnten ihn die Literaturkritiker mehr oder weniger kategorisch ab. Ihrerseits wurden die Schriftsteller der Dekadenz und die Helden ihrer Werke für die Kunst und Literatur der Epoche des sozialistischen Realismus Feinde, das „ästhetisch“ und „inhaltlich Fremde“.[7]

3.

Die Kritik an den Schriftstellern und Dichtern, für die die ästhetische Funktion der Literatur und Kunst im Vordergrund stand und nicht die ethische und gesellschaftlich-politische, und deren künstlerische Form der Werke mehr als der Inhalt bewegte, fand ihre Fortsetzung in der Diskussion um den sog. Formalismus.[8] Wie die Dekadenz war der Formalismus, die „formale Richtung“ oder die „formale Schule“ am Anfang eine selbstständige Richtung, aber nicht in der Literatur und Kunst, sondern in der Literatur- und Sprachwissenschaft.[9] Die Entstehung des Formalismus geht auf die OPOJaZ zurück, die Gesellschaft zum Studium der poetischen Sprache oder Gesellschaft zum Studium der Theorie der poetischen Sprache (1916-1925), zu der beispielsweise Viktor Šklovskij, Boris Ėjchenbaum, Jurij Tynjanov, Roman Jakobson und Osip Brik gehörten.

Schon in den 1920er Jahre wurde der Formalismus zu einer beliebten Zielscheibe von Vertretern der Kultur, die der Sowjetmacht nahestanden und nicht zuletzt der Beamten. Als Beispiel kann der Abschnitt „Formale Schule der Poesie und Marxismus“ im Buch von Leo Trockij „Literatur und Revolution“ (1923) dienen. Seinen Höhepunkt erreichte der Kampf gegen den Formalismus, ebenso wie der Kampf gegen die Dekadenz, während der politischen Kampagnen 1936-1937, in deren Verlauf die endgültige Bestätigung der heroischen Werte in der stalinistischen Gesellschaft und des sozialistischen Realismus in allen Richtungen der sowjetischen Kunst vor sich ging.

Die Kampagne wurde unter der Losung des Kampfes gegen den Formalismus, „dekadenten Experimentalismus“ und „Ästhetitizismus“ geführt. Nach Meinung vieler Vertreter des stalinistischen kulturellen Establishments war das Ergebnis des Interesses an der formalen Seite eines Werks die Unterschätzung seiner ideologischen Botschaft und politisch-erzieherischen Funktion. Wie die Dekadenz, wurde der Formalismus für ein Symbol des literarischen und außerdem auch des ideologischen Nonkonformismus gehalten. Insgesamt wurden zum Formalismus die Strömungen in der Literatur und Kunst gezählt, deren Ästhetik nicht den Prinzipien des sozialistischen Realismus entsprach, d.h. prägnante Erscheinungen der Kultur der Moderne aus der vorrevolutionären Zeit, in der darstellenden Kunst vom Symbolismus bis zum Futurismus und Abstraktionismus. Die Schöpfer der entsprechenden Werke wurden beschuldigt, dass ihre Arbeiten auf „volksfeindlichen Standpunkten“ stünden und die Volkstümlichkeit war eine der Prinzipien des sozialistischen Realismus, und ebenso, dass sie das Prinzip des Realismus und der Natürlichkeit der Sprache verletzten, in Formalismus verfielen und außerdem noch in den Naturalismus, was als Erscheinung der Kleinbürgerlichkeit in der Kunst betrachtet und mit politischer Gleichgültigkeit gleichgesetzt wurde.

Die Kampagne wurde mit dem Artikel „Chaos statt Musik. Über die Oper ‚Lady Macbeth von Mzensk‘“ begonnen, der in der Pravda vom 28. Januar 1936 erschien. In ihm wurden zum ersten Mal die Beschuldigungen in konzentrierter Form zum Ausdruck gebracht. Um die Kampagne mit Hilfe der Autorität des lebenden Klassikers des sozialistischen Realismus, Maksim Gor`kij, zu legitimieren, druckte die Pravda am 9. April 1936 dessen Artikel „Über den Formalismus“ ab. Im Jahr 1937 druckte die Zeitschrift Zvezda den antidekadenten Artikel desselben Gor kij „Paul Verlaine und die Dekadenten“ von 1896 nach, der zum ersten Mal an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert veröffentlicht worden war. Die Formen der Verfolgung der missliebigen Kulturschaffenden waren die verschiedensten, von Angriffen in der Presse bis zu administrativen Maßnahmen und dem Boykott des Werkes. Die Opfer der Kampagne wurden Schriftsteller, Künstler, Komponisten und Regisseure. Verfolgungen sahen sich im Besonderen der Komponist Dmitrij Šostakovič, der Theaterregisseur Vsevolod Mejerchol`d und der Kinoregisseur Sergej Ėjzenštejn ausgesetzt. Mit der Zeit verlor der Begriff des Formalismus seine Verbindung zu den wirklichen Vertretern der „formalen Richtung“, sein Sinn änderte sich, alle Schriftsteller und Kunstschaffenden wurden dessen beschuldigt, die den Fragen der künstlerischen Form große Aufmerksamkeit schenkten.

4.

Die Mehrzahl der Autoren, die die Geschichte der sowjetischen Kultur in der stalinistischen Periode untersuchen, betrachten den Beschluss „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ im Kontext der Kulturpolitik der kommunistischen Partei und des sowjetischen Staates.

Ab Ende der 1920er Jahre begann die VKP(b) die bestimmende Rolle in der sowjetischen Kunst zu beanspruchen. Gleichzeitig wurde der Prozess der ideologischen, ästhetischen und institutionellen Verstaatlichung der Kultur und im Besonderen der Literatur in Gang gesetzt. Es wurde ein System der direkten und indirekten Kontrolle über die Vertreter der Kunst etabliert. Seine Hauptelemente waren ein mehrstufiges System der Zensur, der sowjetische Schriftstellerverband (SSP), der 1932 nach der Auflösung der einzelnen Schriftstellervereinigungen gegründet wurde, ein zentralisiertes System der Verlage und der Distribution der Kultur- und literarischen Produktion sowie die Erziehung von „Kadern der Kultur“. Die Kontrolle wurde mit Hilfe ideologischer Kampagnen (beispielsweise gegen den Formalismus im Jahr 1936), der Gewährung von materiellen Privilegien und prestigereichen Auszeichnungen (eine solche war, beispielsweise, die 1940 geschaffene Stalinprämie) für loyale Kulturschaffende, der Einmischung in den Prozess des Schaffens von literarischen Werken sowie dem Verbot der einen und der Unterstützung anderer Autoren, d.h. mit Belohnungen und Verboten, umgesetzt.

Die Kunst und Literatur wurden als Instrument der Politik für die Legitimierung der Sowjetmacht und die Hausbildung der Identität eines Sowjetbürgers und einer Sowjetgesellschaft betrachtet. Mit anderen Worten wurde die Kultur ein Mittel des social engineering. Jeder Kulturschaffende war, nach den Worten von Stalin selbst, „ein Ingenieur der menschlichen Seelen“. Die sowjetische Kultur, alle ihre Subjekte und Institute mussten den sozialen Auftrag erfüllen. Ihnen wurden die Aufgaben der Erziehung der Gesellschaft gestellt, ihre Interessen mussten mit den Interessen der Partei und des Staates zusammenfallen, d.h. mit den Interessen ihrer Führer, die im Namen des ganzen Sowjetvolkes sprachen.

Der sozialistische Realismus wurde offiziell zur grundlegenden (ästhetischen) Doktrin der sowjetischen Kultur erklärt. Eine der Konsequenzen wurde die Verfolgung der „dekadenten Literatur“ und der „dekadenten Dichtung“ und ebenso die Beschuldigung der Autoren des Formalismus. Schon in der Vorkriegszeit war eine Folge dieser Politik das Abfallen des inhaltlichen und ästhetischen Niveaus der sowjetischen Werke. Die Kulturschaffenden, die vom Standpunkt der stalinistischen offiziellen Kulturpolitik von den von ihr bestätigten inhaltlichen und formalen Normen abwichen, wurden Opfer von Einschränkungen, und in den Jahren des Großen Terrors litten sie auch als angebliche Parteigänger der politischen Opposition.

5.

Ein Jahr nach dem Großen Vaterländischen Krieg entstand in der Führung der Partei und der Regierung offensichtlich der Eindruck, dass die Bedeutung der sowjetischen Werte und Normen, ebenso wie ihr Einfluss auf die Kultur und der Grad deren Verstaatlichung an Kraft verloren hatte, und damit auch die Macht der Partei über die Gesellschaft schwächer geworden sei. Wer sich der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Kulturpolitik der Kriegszeit zuwendet, kann in dieser schwierigen Periode auf deren Liberalisierung schließen, während für die Periode, die unmittelbar dem Kriegsbeginn voranging, harte Maßnahmen zur Bekräftigung der Macht der Partei und des Staates in der Sphäre der Kultur charakteristisch waren.[10]

Ein Jahr nach Kriegsende sagte der Dichter Nikolaj Tichonov, dass im Besonderen 1941-1942 die Schriftsteller ziemlich gut lebten, besonders wenn man diese Jahre mit der zweiten Periode des Krieges vergleicht.[11] Diese Meinung spiegelte die verbreitete Vorstellung wider, dass in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges die Partei, der Staat und die Gesellschaft in einem einzigen patriotischen Aufschwung verschmolzen, so dass die Schaffenden der Literatur und Kunst den bestehenden disziplinarischen und restriktiven Rahmen nicht als ernsthafte Beschränkungen wahrnahmen. In Wirklichkeit konzentrierte sich die Führung der UdSSR in der ersten Kriegszeit, ungefähr bis Winter 1942/43 auf die militärische Mobilisierung und die Konsolidierung des Landes und verließ vermutlich angesichts wichtigerer organisatorischer Aufgaben der Kriegszeit das ideologische und administrative Feld der Kultur und ging auf dem Weg der kulturpolitischen Konzessionen und mischte sich nur geringfügig in das kulturelle Leben ein und verzichtete auf administrative Maßnahmen und die öffentliche Verurteilung der Schuldigen.[12]

Jedoch verrichteten die Organe der Zensur ihre Arbeit wie zuvor. In den Fällen, in denen die Literatur und Kunst nicht der Prüfung durch die offiziellen ideologischen und ästhetischen Normen standhielten, mischten sie sich kompromisslos in den kulturellen Prozess ein. Diese Einmischung ging im Wesentlichen auf der „mittleren“ und „unteren“ Ebene vor sich. Nach dem radikalen Umschwung im Krieg nach der Schlacht von Stalingrad begann die allmähliche „Revision“ dieser sog. Liberalisierung auf „der höchsten Ebene“ und die Behauptung der früheren „Hegemonie“ der Partei und des Staates auf dem Gebiet der Kultur. Im Besonderen drückte sich dies in den Angriffen auf eben diesen Michail Zoščenko für sein Buch „Vor dem Sonnenaufgang“ (1943) aus. Jedoch war es noch weit bis zu dem Moment, an dem diese Politik radikale Formen annahm.

Unabhängig davon, ob es eine solche bewusste Liberalisierung der Kulturpolitik gab, begannen in der Kriegszeit Kulturschaffende die sowjetische Wirklichkeit kritischer zu bewerten. In dieser Zeit erschienen Werke, die kaum in die offizielle Linie passten. Im intellektuellen Milieu wuchsen Hoffnungen auf eine Reform des stalinistischen gesellschaftlich-politischen Systems nach der Herstellung des Friedens. Außerdem wurde die Erfahrung des Großen Vaterländischen Krieges für viele Bürger der UdSSR eine Erfahrung der interkulturellen Interaktionen, in deren Bereich ging nicht nur das Dritte Reich ein, unter dessen Besatzung und ideologischem Einfluss sich große und strategisch wichtige Territorien des europäischen Teils des Landes befanden, sondern auch die westlichen Länder, die der UdSSR weltanschaulich feindlich gesinnt waren, unter ihnen die Verbündeten in der Anti-Hitler-Koalition. Die Bolschewiki sahen die Gefahr darin, dass der „Körper“ der sowjetischen Kultur von dem „Virus“ einer fremden Ideologie „infiziert“ sei, und die Gesellschaft, und mit ihr auch die Kultur unter den Einfluss eines feindlichen Diskurses geraten seien und den Standpunkt des sowjetischen (oder russischen) Nationalismus verlassen hätten. Durch das Prisma der Kritik konnte sich die sowjetische Wirklichkeit als bei Weitem nicht so ideal entpuppen, wie sie der stalinistische Diskurs zeichnete. Als Folge davon entstand die Gefahr der Verbreitung oppositioneller Stimmungen, was eine Zerstörung des Konsenses zwischen Partei, Staat und Gesellschaft nach sich gezogen hätte.

Dieses Gefühl der herannahenden Gefahr wurde durch das Auftauchen eines neuen Denkens beim sowjetischen Menschen verstärkt, der durch den Krieg gegangen war, ein mutiger Mensch, mit Kämpfereigenschaften, voller Entschlossenheit, seine Interessen zu behaupten. Außerdem obwohl die sowjetische Gesellschaft vom Sieg am Kriegsende beflügelt und voller Willen zum Leben war, war sie von den materiellen und physischen Entbehrungen der letzten vier Jahre erschöpft und strebte merklich nach einer Atempause von den Schwierigkeiten und nach einer Erlösung von der übermäßigen Bevormundung durch den Staat und seinen Strafverfolgungsbehörden.

Jedoch war vom Standpunkt des Staates eine solche Lage in der Kultur und Gesellschaft aus einer Reihe von innen- und außenpolitischen Gründen nicht akzeptabel. Zu den innenpolitischen gehörte der wirtschaftliche Wiederaufbau der Sowjetunion, ihrer Industrie und Landwirtschaft nach Kriegsende, die von den sowjetischen Bürgern neue Opfer forderte.

Ein anderer Faktor, der in der Vorgeschichte der Annahme des Beschlusses vom 14. August 1946 seine Rolle spielte, war die außenpolitische Lage, im Besonderen, der Beginn des „Kalten Krieges“, der Zerfall der Anti-Hitler-Koalition, die Verschärfung der Beziehungen zwischen West und Ost, zwischen den USA und der UdSSR. Die Sowjetunion stand vor der Aufgabe, ihren Einfluss in der Welt zu bewahren, der um den Preis großer Anstrengungen in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges errungen worden war. Das Ideal des „sozialistischen Übermenschen“, des der Sowjetunion, dem russischen Volk, das die Stützen der sowjetischen Gesellschaft „trug“, der kommunistischen Partei und ihres Führers Iosif Stalin ergebenen Patrioten, wurde aktueller. „Kosmopolit“, „Pessimist“ und „Ästhet“, das war das Feindbild, dessen Züge, wie schon oben angemerkt wurde, sich noch in der Vorkriegszeit herauszubilden begann. Jetzt wurde dieses Bild vervollkommnet. Während der „Kosmopolit“ die Überlegenheit der UdSSR über den Westen und Amerika auf allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in Frage stellte und die „nationale Selbständigkeit“ und „nationale Eigenheit“ der russischen Kultur, also ihre Verschiedenheit vom Westen anzweifelte, war der Ästhet der übermäßigen Begeisterung für die künstlerische Form zum Schaden seines, in erster Linie ideologischen, Inhalts schuldig. Unter den Vertretern sowohl der ersten als auch der zweiten Gruppe dominierten sowjetische Kulturschaffende jüdischer Abstammung.

Im Zusammenhang damit erschien es der Führung der Partei und des Staates wichtig, noch einmal die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die Werte und Normen des sowjetischen Systems zu richten, den früheren „liberalen Kurs“ einer Revision zu unterziehen und die Daumenschrauben fester anzuziehen, um die Identität des Sowjetbürgers zu festigen und die Möglichkeit seiner Identifikation mit dem feindlichen Westen auszuschließen und ebenso die Kultur zu disziplinieren, sie auf den Weg der Erfüllung des sozialen Auftrags zurückzuführen. Schließlich entsprang der Beschluss einem unverwechselbaren Drang des Sowjetsystems, die Vorherrschaft der Partei und des Staates über einzelne Personen zu bestätigen, seine richtungsgebende und kontrollierende Rolle im Kampf gegen informelle Vereinigungen verschiedener Protagonisten oder „Clans“ zu bekräftigen, die sich um die Literaturzeitschriften entwickelten und ihre „Paten“ unter den Vertretern der höchsten Partei- und Staatsnomenklatur hatten. In diesem Zusammenhang wurde das Dokument die nächste Etappe im Kampf Stalins und seiner Umgebung um die Macht, dessen Höhepunkt solche von der Regierung fabrizierten Prozesse wurden, wie die „Leningrader Affäre“, der Fall des Jüdischen Antifaschistischen Komitees oder die „Ärzteverschwörung“.

In den 1990er Jahren wandte sich der russische Forscher Denis Babičenko erneut dem Studium der Umstände des Erscheinens und der politischen Absicht des Beschlusses „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ zu. Er stützte sich auf Dokumente aus dem Russischen Staatlichen Archiv der sozial-politischen Geschichte (RGASPI) und kam zum Schluss, dass die Geschichte des Erscheinens dieses Dokuments und sein Ziel im Kontext der politischen Geschichte der zweiten Hälfte der 1940-er Jahre betrachtet werden müsse, und besonders im machtpolitischen Kontext und im Zusammenhang mit der Rivalität der Leningrader und Moskauer Gruppierungen in ihrem Kampf um die Vormachtstellungen im Staat.[13] Er berücksichtigt dies und erklärt so nicht nur die Zeit der Entstehung des Dokuments, sondern auch die Tatsache, dass als Sündenböcke gerade Leningrader Zeitschriften und ebenso die Dichterin Anna Achmatova und der Schriftsteller Michail Zoščenko, die für „Leningrader“ gehalten wurden, ausgesucht wurden.

Indem er sich auf die Absätze des Beschlusses vom 14. August bezieht, wo die Rede von Beschuldigungen an die Adresse der Leningrader Parteiführung ist, die angeblich einen groben politischen Fehler begangen und die Fehler der Zeitschriften übersehen hatte, und indem er die Aufmerksamkeit auf das Fehlen einer solchen Kritik an die Adresse von Parteiinstanzen in anderen Beschlüssen über die Kultur in dieser Periode richtet und darauf, dass es in den Anklagematerialien der „Leningrader Affäre“ Bezüge auf die „Zeitschriftenaffäre“ von 1946 gibt, zieht Babičenko das Fazit, dass der Beschluss vom 14. August 1946 der Leningrader Parteiführung einen der ersten Schläge versetzte und er zu einer Art Vorläufer der „Leningrader Affäre“ wurde.

Die Schlüsselfigur dieses „Schlags gegen Leningrad“ wurde Georgij Malenkov. Noch vor kurzen war er einer der einflussreichsten Vertreter der sowjetischen Parteispitze gewesen, dann fiel er bei Stalin in Ungnade, im Besonderen im Zusammenhang mit dem Fall gegen den Hauptmarschall der Luftstreitkräfte, A. Novikov, und dem Volkskommissar für Luftfahrtindustrie, A. Šachurin. Malenkov verlor als ihr unmittelbarer Mentor im CK der Partei seinen Posten als Sekretär und Leiter der Kaderarbteilung des CK der VKP(B). Der Niedergang Malenkovs bedeutete einen Aufstieg der „Leningrader“, in erster Linie von Ždanov und Kuznecov, die eine Reihe hoher Posten in der Parteiführung besetzten, darunter auch die Posten von Malenkov selbst. Jedoch wurde dieser rasch rehabilitiert und beschloss, sich an den „Leningradern“ zu rächen, und kritisierte und griff ihre Arbeit auf verschiedenen Gebieten, darunter auch in der Kultur, an.

Jedoch sollte man diesen Beschluss kaum als einen der Schritte zur planmäßigen Vorbereitung dieser großen politischen Affäre betrachten. Die Eingliederung des „Falls der Zeitschriften“ in die nachfolgende „Leningrader Affäre“ fand höchstwahrscheinlich nachträglich statt und wurde nicht im Voraus als ihr Bestandteil geplant. Eine solche Praxis entsprach gänzlich dem Geist des stalinistischen Regimes. Außerdem mag es sonderbar erscheinen, dass in der Öffentlichkeit als die Schlüsselfigur der ganzen Affäre, die gegen die Leningrader Parteiführung gerichtet war, Andrej Ždanov auftrat, der Lobbyist der „Leningrader“ auf den höchsten Ebenen der Macht. Folgte er nur seiner Pflicht gegenüber der Partei und seinem Posten? Wenn man nach den Erinnerungen der Zeitzeugen dieser Ereignisse urteilt, dann ist dies möglicherweise der Fall.

Jedoch leugnet derselbe Babičenko nicht, dass der vorliegende Beschluss eine kulturpolitische Stoßrichtung hatte. So betrachtet er ihn im Kontext der allgemeinen Verschärfung der sowjetischen Kulturpolitik ab dem Jahr 1943.[14] Somit stellt sich der Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(b) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946 als eine der einschlägigen Maßnahmen dar, im Besonderen, neben dem Beschluss des Sekretariats des CK über die Erzählung von Aleksej Kapler „Die Briefe des Leutnants L. aus Stalingrad“ vom 15. Dezember 1942, in dem der Autor des „Antikünslterischen“ und der „Gekünsteltheit“ in der Darstellung der handelnden Personen beschuldigt wurde oder dem Veröffentlichungsverbot der Werke von Aleksander Dovženko mit seiner nachfolgenden Entfernung aus allen bisherigen Ämtern für seine Kinoerzählung „Der Sieg“ und dem Drehbuch „Ukraine im Feuer“, das angeblich im Geiste des „ukrainischen Nationalismus“ gehalten war (1943/44) und ebenso vieler anderer ähnlicher Schritte.[15]

Zu solchen Maßnahmen kann man auch eine Reihe von Beschlüssen über Literaturzeitschriften zählen, die zur Errichtung der Kontrolle über die publizistische und künstlerische Literatur in der sowjetischen Gesellschaft dienten, unter ihnen die Beschlüsse „Über die Kontrolle über literarisch-künstlerische Zeitschriften“ (1946 außer Kraft gesetzt), „Über die Erhöhung der Verantwortlichkeit der Sekretäre der literarisch-künstlerischen Zeitschriften (beide: Dezember 1943), „Über die Zeitschrift ‚Znamja‘“ (1944), die auf der Ebene des CK der VKP(B) gefasst wurden.[16] Nach offiziellen Einschätzungen wurde seit 1943-1944 die kritische Lage in der kulturellen Sphäre zu einem Thema vieler Besprechungen auf höchster Ebene, für gewöhnlich im Rahmen der Verwaltung für Propaganda und Agitation (UPA) des CK der VKP(B). Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Objekte der Angriffe in diesen Fällen nicht nur die sowjetischen Kulturschaffenden und auch ihre Einrichtungen wie Verlage und die großen literarisch-künstlerischen Zeitschriften, d.h. praktisch alle Ebenen des literarischen und kulturellen Prozesses, waren, sondern auch Verwaltungseinrichtungen der sowjetischen Ideologie und Kultur und ihre Vertreter, die Verwaltung für Propaganda und Agitation des CK der VKP(B) und die Sekretäre der Verlage und Zeitschriften.[17]

Der Beschluss vom 14. August 1946 wiederholte in vielem die ideologischen und politischen Beschuldigungen und Argumente der entsprechenden früheren und späteren Dokumente. Ihre Autoren beschuldigten ihre Opfer ebenfalls der „ernsten Defizite“, „politischen Fehler“, des „politischen Schädlingstums“, des „Antikünstlerischen“, „Formalismus“, der „Verfälschung des Bildes des sowjetischen Menschen“ oder der „sowjetischen Wirklichkeit“ oder der „Unterwerfung unter Amerika“.[18] Schließlich wurden sie solcher gefährlichen Handlungen wie „Förderung der bürgerlichen Idee der Freiheit des Schaffens“ beschuldigt.[19] Wenn die Opfer der „verbalen Säuberungen“ Funktionäre der sowjetischen Kultur wurden, dann wurden gegen die literarisch-künstlerischen Zeitungen zusätzliche Beschuldigungen vorgebracht, deren wichtigste die „schwache Kontrolle“ über die Kultur und Literatur war, ebenso das Fehlen „des notwendigen ideologischen und literarisch-künstlerischen Niveaus“.

Hinter diesen Maßnahmen, Maßregeln und Aussagen versteckte sich allem Anschein nach die Furcht der Partei- und Staatsführer, den Einfluss nicht nur auf die Kultur, sondern auch auf das gesellschaftliche Bewusstsein zu verlieren, was den Verlust der Kontrolle über die Situation verhieß. Diese Befürchtungen, so scheint es, fanden ihre Bestätigung in den Geheimdienstberichten des Ministeriums für Staatssicherheit (MGB), in denen ein besonderer Nachdruck auf die „politisch unzuverlässigen Stimmungen und Aussagen der Schriftsteller“ gelegt wurde (dabei selbst von denjenigen, die generell ihre Loyalität zum stalinistischen Regime zeigten), ihre Unzufriedenheit mit der Redaktionspolitik der Verlage und Zeitschriften, und ebenso mit der Zensur, die sich im ersten Jahr nach dem Krieg erheblich verstärkte. Der offene Ausdruck dieser Unzufriedenheit wurde der Aufsatz des Schriftstellers Fedor Panferov „Über Schildkröten und Schädelsplitter“[20], der in der Zeitschrift Oktjabr` 1946 gedruckt wurde, in dem die Haltung der Zensoren und Literaturkritiker zur Literatur kritisiert wurde.[21]

Der Grund wiederum dafür, dass im gegebenen Fall die Leningrader Zeitschriften Zvezda und Leningrad und ebenso die Schriftsteller Anna Achmatova und Michail Zoščenko als Sündenböcke ausgewählt wurden, muss ebenso in der Situation dieser Zeitschriften in diesem Moment und im schöpferischen Schicksal der Dichterin und des Schriftstellers im Rahmen des sowjetischen Systems der Kultur gesucht werden.[22] Trotzdem darf man die Tatsache nicht aus dem Blick verlieren, dass Zvezda schon in dem Beschluss des Orgbüros „Über die Redaktionen der literarisch-schriftstellerischen Zeitschriften“ vom 20. August 1939 kritisiert worden war,[23] und ein Jahr vor der Annahme des Beschlusses vom 14. August 1946 wurde die Zeitschrift für die Veröffentlichung von „pessimistischen“ Gedichten einer Reihe sowjetischer Dichter kritisiert, d.h. das „Leningrader Revier“ wurde aus ideologischen und administrativen Gründen für eines der schwachen auf dem Gebiet des sowjetischen Zeitschriftenwesens gehalten.

Nach den Worten von Babičenko muss man im Kontext derselben politischen Umstände auch die Wahl von Anna Achmatova und Michail Zoščenko für die Rollen der Hauptbeschuldigten erklären. Achmatova selbst, obwohl sie nicht zu den in der Gunst der Macht stehenden sowjetischen Literaturschaffenden gehörte, wurde jedoch in der unmittelbar der Annahme des Beschlusses vorhergehenden Periode keinen Verfolgungen unterworfen. Im Jahr 1940 wurden entschiedene Maßnahmen gegen sie ergriffen, als „unter Vermittlung“ von Ždanov ein schon veröffentlichter Sammelband ihrer Gedichte „Aus sechs Büchern“ aus dem Verkehr gezogen wurde.[24] Im Besonderen wurde Achmatova damals beschuldigt, dass in ihren Werken die revolutionäre Thematik fehle und „die sowjetische Thematik über die Menschen im Sozialismus“.[25] Jedoch begann man später, ihre Gedichte erneut in literarisch-künstlerischen Zeitschriften zu veröffentlichen und ihre Bücher wurden in die Editionspläne der großen hauptstädtischen Verlage aufgenommen.[26]

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Michail Zoščenko. In den Kriegsjahren wurde er von Seiten der Vertreter des sowjetischen Kulturestablishments der Kritik für seinen Roman „Vor dem Sonnenaufgang“ unterworfen. Jedoch wurde Zoščenko im Juni 1946 Mitglied des Redaktionskollegiums der Zeitschrift Zvezda; hier wurden seine Werke veröffentlicht, eben die Erzählung „Abenteuer eines Affen“, die einer der Beweise der „Schuld“ des Schriftstellers wurde, der tatsächlich in diesem Werk den „sowjetischen Kleinbürger“ entlarvte und damit indirekt die erzieherische Funktion des sowjetischen Systems, dessen Anstrengungen zur Schaffung des sowjetischen „neuen Menschen“ in Zweifel zog. Selbst einen Monat vor dem Erscheinen des Beschlusses konnte man in der Leningrader Parteipresse positive Bewertungen des Werks des Schriftstellers finden.[27] Die Tatsache, dass die Wahl auf Achmatova und Zoščenko fiel, wird nur teilweise durch die Form und den Inhalt ihres Schaffens erklärt und auch durch dessen Einschätzung „von oben“. Vielleicht muss man eine andere Erklärung in der Tatsache ihrer „Leningrader“ Herkunft suchen, die eine verhängnisvolle Rolle spielte, wenn man die „Anti-Leningrader“ Ausrichtung des Beschlusses selbst in Betracht zieht.

Wenden wir uns den Ereignissen zu, die dem Erscheinen des Beschlusses vom 14. August 1946 unmittelbar vorausgingen. Eines von ihnen ist die Besprechung vom 18. April 1946 bei Ždanov, die den Fragen der Propaganda und Agitation gewidmet war.[28] Babičenko spricht dieser Sitzung eine Schlüsselrolle in der Vorbereitung des Beschlusses, der Bestimmung dessen Opfer (und, womöglich, seiner Ausführenden) zu. Die Grundthemen waren, im Besonderen, der Zustand der sowjetischen Literatur und ihre Anleitung. Die Auftretenden, darunter Ždanov, bemerkten das „unzureichend“ hohe Niveau der Kunstwerke und ebenso die „Unzulänglichkeit“ der Arbeit der Vertreter der Behörden für Kulturangelegenheiten, der Verwaltung für Propaganda und Agitation und der Literaturkritiker als hauptsächlichen Einrichtungen für den Kampf mit den „dicken Zeitschriften“ und den illoyalen Schriftstellern. Als Negativbeispiele wurden die Zeitschriften Novyj Mir und Zvezda genannt. Im Wesentlichen wurden auf dieser Versammlung die Erwägungen, die Stalin einige Tage zuvor, auf der Sitzung des Politbüros des CK der VKP(b) vom 13. April 1946 ausgesprochen hatte, zur Kenntnis genommen. Nach den Worten von Ždanov war der Generalsekretär selbst besonders mit den zwei obengenannten Zeitschriften äußerst unzufrieden. Als Ergebnis der Sitzung zog Ždanov die Schlussfolgerung, dass, um die entsprechende Forderung Stalins zu erfüllen, die Führung der sowjetischen Literatur vervollkommnet werden müsste, im Besonderen müsste die Arbeit der Verwaltung für Propaganda und Agitation optimiert werden, die für die Literaturkritik verantwortlich war. Er spielte auch darauf an, dass es möglicherweise notwendig sei, die Zahl der herausgegebenen Zeitschriften zu vermindern. Jedoch wurden unmittelbar darauf keinerlei konkreten Schritte unternommen.

Die bürokratische Maschine der Verwaltung der sowjetischen Kultur arbeitete erst nach drei Monaten wieder. In der Denkschrift von Aleksandrov und Egolin an Ždanov vom 7. August 1946 ging es, ausgehend von ihrer Bezeichnung, unmittelbar um den „unbefriedigenden Zustand der Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“. Die Autoren des Dokuments schlugen eine Reorganisierung des Redaktionskollegiums der Zvezda und die Abschaffung von Leningrad vor.[29] An den Bericht wurde ein Projekt eines entsprechenden Beschlusses des CK angehängt.

Die weiteren Ereignisse entwickelten sich nach folgendem Muster. Am 9. August fand die Sitzung des Orgbüros des CK der VKP(b) statt, bei der Stalin, Malenkov und der erste Sekretär des Leningrader Stadtkomitees der VKP(b), Popkov, anwesend waren.[30] Eine der erörterten Fragen war die Situation der Zeitschriften Zvezda und Leningrad. Ebenso wie in der Denkschrift von Aleksandrov und Egolin[31] wurden auch auf der Sitzung des Orgbüros des CK der VKP(b) Anna Achmatova und Michail Zoščenko zum Gegenstand der Kritik und außer ihnen noch eine Reihe anderer Schriftsteller, die in diesen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Wenn man die erstere der „Untergangsstimmungen im Werk“ beschuldigte, der Bedeutungslosigkeit ihres poetischen Schaffens (darum ging es im Beitrag von Stalin selbst), so liefen die Beschwerden gegen Zoščenko darauf hinaus, dass er angeblich „spöttisch“ die „Beschwernisse des Lebens unseres Volkes in den Kriegstagen“ beschrieben habe und die sowjetischen Menschen als „sehr primitiv“ und „beschränkt“ darstellte, sie „verblödete“.

Dabei legte Stalin selbst, wie Babičenko meint, eine erstaunliche Unkenntnis des Schaffens dieses Schriftstellers an den Tag. Als es um die Leningrader „dicken Zeitschriften“ selbst ging, war seine Einschätzung ihrer Tätigkeit, nach der zutreffenden Bemerkung des Forschers, genau so negativ wie die Bewertung der Tätigkeit der entsprechenden Moskauer Organe. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass es im Projekt des Beschlusses zunächst nicht um einzelne Anführer der Leningrader Parteiorganisation ging. Unter den Verwaltungsorganen, die der Kritik unterzogen wurden, tauchten die UPA des CK der VKP(b) und die Abteilung für Propaganda des Leningrader Stadtkomitees der VKP(b) auf.[32] Aber auf der Sitzung des Orgbüros war die Lage schon anders. Während zunächst die „anti-Leningrader“-Haltung von Stalin nicht offensichtlich war, war dies zweifellos bei Malenkov der Fall. Gerade er schrieb die Schuld an den Unzulänglichkeiten in der Arbeit der Leningrader Zeitschriften dem ganzen Leningrader Stadtkomitee der VKP(b) zu und bewirkte die Umwandlung des Falls der Leningrader Zeitschriften auch noch in den Fall der Leningrader Parteiführer.[33]

Es ist bemerkenswert, dass man schon damals die Leningrader Parteiführer nicht nur des niedrigen künstlerischen Niveaus der örtlichen Zeitschriften und ihrer schlechten Leitung beschuldigte, sondern auch, dass sie die Autorität der Partei- und Staatsführung in Moskau ruiniert hätten, indem sie nicht ihre Politik gegenüber den Zeitschriften mit dieser abgestimmt hätten. Charakteristisch war die Reaktion von Ždanov, der, sobald sich die Gelegenheit bot, den bei der Sitzung des Orgbüros anwesenden Leningrader Parteiführern seine Unterstützung ausdrückte. Zu dieser Zeit traten selbst die „Leningrader“ nicht in einer einheitlichen Front auf. Zum Beispiel stellte sich Popkov in seinem Beitrag nicht auf die Seite der Leningrader Schriftsteller, sondern, im Gegenteil, versuchte er nur sie in allem zu beschuldigen.[34] Letztendlich war er unter dem Druck von Stalin und Malenkov dennoch gezwungen, mit einer Kritik seiner Arbeit hervorzutreten und eigene Fehler zuzugeben. Auch die Leiter der beiden Leningrader Zeitschriften übten sich in Selbstkritik. Was die Reaktion der Schriftsteller betrifft, die ins Orgbüro eingeladen worden waren, so waren nach dem Protokoll der Sitzung zu urteilen, die negativen Argumente, im Besonderen gegen Achmatova, für einen bestimmten Teil von ihnen unzureichend überzeugend. Im Gegenteil, das Werk genau der Achmatova wurde von ihnen als vollständig den Werten des „sowjetischen Menschen“ entsprechend eingestuft.

Obwohl bei der Ausfertigung der Schlussvariante des Textes des Beschlusses neben Ždanov noch andere Personen ihren Beitrag leisteten, erhielt die Periode der Kulturpolitik der UdSSR, deren Anfang der Beschluss vom 14. August 1946 legte, die Bezeichnung „Ždanovščina“, denn die veröffentlichten und weitbekannt werdenden Berichte, die den Sinn dieses Beschlusses erklärten, wurden vor allem von ihm vorbereitet. Schon im Vorfeld der Annahme des Beschlusses schalteten sich die Organe des MGB in den Fall ein, was schon für sich Zeugnis davon ablegte, dass die Partei die Literatur und Kunst ernst nahm. Gerade von ihnen wurde ein Dossier über Zoščenko zusammengestellt, das die Bestätigung des „antisowjetischen“ Charakters seiner ganzen schöpferischen Tätigkeit enthielt und das am 10. August 1946 an den Sekretär des CK der VKP(B), Aleksej Kuznecov, gesandt wurde.[35] Am 14. August 1946 wurde der Beschluss auf der Sitzung des Orgbüros angenommen.

6.

Entsprechend dem stalinistischen Diskurs begann der Beschluss mit der Aufzählung der Probleme, in diesem Fall mit der ideologischen Unreife und den Fehlkalkulationen der Redaktionen der Zeitschriften. Ebenso wurden die Ursachen der Fehler erklärt und die Schuldigen benannt. Dann wurden die Maßnahmen aufgezählt, die auf die Beseitigung der Unzulänglichkeiten und die Bestrafung der Schuldigen abzielten. Achmatova und Zoščenko waren den Autoren des Dokuments nicht an sich interessant, sondern als Sinnbilder des „Fremden“ oder der „Feinde“ des stalinistischen Staates und der Gesellschaft. Das Bild der beiden Literaten wurde im Text des Beschlusses entsprechend der Gestalt des „Fremden/Feindes“ der Epoche des Spätstalinismus konstruiert: „Antipatriot“, „Kosmopolit“, „Dekadenter“ und „Ästhet“.

So wurde Zoščenko in dem Beschluss „Scherzkeks“ und „Abschaum“ genannt, in der Erzählung „Abenteuer eines Affen“ legte er angeblich eine „geschmacklose Schmähschrift über den sowjetischen Alltag und den sowjetischen Menschen“ vor, stellte „das sowjetische System und die sowjetischen Menschen in verzerrter karrikierender Form dar und schildert die sowjetischen Menschen verleumderisch als primitive, unkultivierte Dummköpfe mit kleinbürgerlichem Geschmack und Wesen“ und seine „flegelhafte Darstellung“ „unserer Wirklichkeit“ wurde von „antisowjetischen Angriffen“ begleitet. Die Verbrechen von Achmatova, „deren literarisches und gesellschaftspolitisches Antlitz“, wie in dem Beschluss bekräftigt wurde, „schon längst der sowjetischen Öffentlichkeit bekannt ist“ waren anderer Art. Aus dem Text folgte, dass „Achmatova die typische Vertreterin einer unserem Volk fremden leeren, ideenlosen Poesie“ sei. „Ihre Gedichte, die vom Geist des Pessimismus und der Dekadenz getränkt sind, die den Geschmack der alten Salonpoesie ausdrücken, auf den Positionen des bürgerlich-aristokratischen Naturalismus und der Dekadenz erstarrt sind, ‚einer Kunst für die Kunst‘, da sie nicht wünscht, mit ihrem Volk Schritt zu halten, fügen der Sache der Erziehung unserer Jugend Schaden zu und können in der sowjetischen Literatur nicht geduldet werden“. Der Schriftsteller und die Dichterin wurden der „ideologischen Unreife“ und des „Apolitismus“ beschuldigt, die letztere zusätzlich der „Fremdheit vom Volk“. Es ist bemerkenswert, dass die Beschuldigungen des „Quasiformalismus“ in dem Beschluss eher an die Adresse Achmatovs und nicht Zoščenkos gerichtet waren, der in den 1920er Jahren mit den „Serapionsbrüder“[36] verbunden war, deren Mitglied der Formalist Viktor Šklovskij war; die Literaturkritiker rechneten mit leichter Hand Zoščenko eine Zeit lang sogar den Formalisten zu.

Ähnliche Beschuldigungen, verwässert mit Hinweisen auf Fakten der „Kriecherei vor der zeitgenössischen bourgeoisen Kultur des Westens“, „der Kriecherei gegenüber allem Ausländischen“ (das heißt im Kern „Kosmopolitismus“) und darauf, dass die Dichterin sich den Themen des „Schwermuts“, des „Pessimismus“ und der „Enttäuschung im Leben“ zugewandt habe, wurden auch gegen eine Reihe anderer Autoren, die in den beiden Zeitschriften gedruckt wurden, vorgebracht, ebenso wie gegen diese Zeitschriften als solche. In solch scharfer und konzentrierter Form tauchten die Beschuldigungen des Fehlens von Patriotismus oder des „Kosmopolitismus“ in einem offiziellen sowjetischen Dokument das erste Mal auf. Dabei überwogen Beschuldigungen ideologischer und ethischer Art eindeutig gegenüber Vorwürfen bezüglich der Ästhetik der Werke. Damit wurden Zoščenko und Achmatova der mangelnden Ergebenheit gegenüber den früher genannten offiziell bekräftigten Werten und Normen des Patriotismus, Heroismus, sozialistischen Realismus und der Politisierung der Literatur beschuldigt. Am Beispiel der Beschuldigten wurde die Diskrepanz zwischen ihrem individuellen Diskurs und dem Diskurs der Macht bekräftigt, und, besonders darin erschließt sich der Sinn dieser Passagen des Beschlusses, wurde die Forderung erhoben, diesen Werten und Normen streng zu folgen.

Jedoch waren das Objekt der offiziellen Kritik nicht nur und nicht so sehr die Werke von Achmatova und Zoščenko, als vielmehr die Tatsache ihrer Veröffentlichung. Ihrerseits verletzten die Zeitschriften Zvezda und Leningrad, insbesondere ihre Leitung in Person von V. M. Sajanov (Zvezda) und D. S. Licharev (Leningrad), indem sie eine Tribüne für die Werke der beiden boten, ebenso das Prinzip der Parteilichkeit der sowjetischen Kultur, das die Orientierung an den politischen Interessen der stalinistischen Partei und des Staates, am Diskurs der Macht, dem Prinzip der „Literatur als Politik“ postulierte. Denn sie hatten vergessen, dass sowjetische Zeitschriften „nicht unpolitisch sein können“, dass „sie sich deshalb davon leiten lassen müssen, was die Lebensgrundlage der Sowjetordnung bildet: ihre Politik“.

Ebenso wurde in dem Beschluss erwähnt, dass die bestimmende Kraft des literarischen und kulturellen Prozesses das Volk sei, dessen Meinung und Interessen von eben dieser Partei und dem Staat ausgedrückt würden. Folglich stellten die Zeitschriften und ihre Leitung den Interessen der Partei und des Volkes die Interessen einzelner Gruppen („freundschaftliche“, „persönliche“ Beziehungen) gegenüber und fügten sich nicht in das System der Macht und der Parteihierarchie ein. Damit verfielen sie, ähnlich den Literaturgruppen Ende der 1920er Jahre, der „Cliquenwirtschaft“ und stellten das System selbst in Frage, die Macht der Partei- und Staatsführung.[37] Besonders darin bestand die schlechte Leitung der literarisch-künstlerischen Zeitschriften Zvezda und Leningrad, die in dem Beschluss als „Liberalismus“ und „ernsthafte politische Fehler“ dargestellt werden. Indem sie die Redaktionen der Zeitschriften auf ihre Schuld hinweisen, strebten die Autoren des Dokuments letztendlich danach, die früher bestätigten Kräfteverhältnisse zwischen dem sowjetischen Staat, der Kultur und der Gesellschaft wiederherzustellen.

Der Beschluss ließ keinen Zweifel daran, worin eine der Hauptgefahren solcher Werke und einer solchen Veröffentlichungspolitik der Zeitschriften bestand: in ihrem „desorientierenden Einfluss auf die Jugend“, in der „Vergiftung ihres Bewusstseins“, der „Schädigung der Sache der Erziehung“ der sowjetischen Jugend. Er erinnerte seine Adressaten nachdrücklich an die erzieherische Funktion der sowjetischen Zeitschriften, und damit an die erzieherische Funktion der gesamten sowjetischen Kultur. Denn den Zeitschriften wurde die Aufgabe gestellt, die sowjetische Jugend im Geist der heroischen Werte zu erziehen, eine neue Generation lebensfroher, an ihre Sache Glaubender, die bereit waren alle Hindernisse zu überwinden.

Die diskursive Struktur des Beschlusses selbst legte Zeugnis davon ab, dass ihre Zielschreibe, wie schon erwähnt, nicht Achmatova und Zoščenko waren, und ebenso nicht die Redaktionen der in ihm erwähnten Zeitschriften, sondern die ganze sowjetische Kultur als solche und ihre Funktionäre auf der höchsten Ebene, von den Redaktionen der literarisch-künstlerischen Zeitschriften bis zur Verwaltung für Propaganda und Agitation. Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass dem Dokument eine gewisse Selbstkritik in dem Sinne eigen war, dass wenn seine Autoren sich auch nicht selbst kritisierten, sie doch die Hauptorgane der staatlichen Kontrolle über die Literatur, Kultur und Ideologie zu Objekten solcher Kritik machten. Als Hauptschuldige dieser Fehlschläge traten Vertreter des sowjetischen kulturellen Establishments auf und besonders sie mussten für die begangenen Fehler bestraft werden. Neben den Leitungen der beiden Zeitschriften waren dies der Vorsitzende des Vorstands des sowjetischen Schriftstellerverbands (SSP), Nikolaj Tichonov, und sogar die Verwaltung für Propaganda des CK der VKP(b), die „nicht die nötige Kontrolle über die Arbeit der Leningrader Zeitschriften sichergestellt hatte“. Auch die Zeitung Lenigradskaja Pravda wurde für die Veröffentlichung einer Rezension von Jurij German über das Werk von Zoščenko bestraft.

Schließlich versetzte der Beschluss vom 14. August 1946 dem Leningrader Stadtkomitee der VKP(b) einen Schlag, indem er seine Vertreter Kapustin und Širokov zu den Schuldigen an den Unzulänglichkeiten der Arbeit der Zeitschriften erklärte. Man muss beachten, worin gerade vom Standpunkt der Autoren des Beschlusses die „groben politischen Fehler“[38] der Leningrader Parteiführung bestanden. Der erste bestand darin, dass das Stadtkomitee „die Fehler der Zeitschriften übersah, sich von der Leitung der Zeitschriften fernhielt und es der sowjetischen Literatur fremden Personen in der Art von Achmatova und Zoščenko ermöglichte, eine leitende Position in den Zeitschriften einzunehmen“. Aber das war nur einer von ihnen. Bedeutend schwerer wog aller Wahrscheinlichkeit nach der zweite, der darin bestand, dass „das Leningrader Stadtkomitee (die Gen. Kapustin und Širokov), obwohl es die Haltung der Partei zu Zoščenko und seinem ‚Werk‘ kannte, ohne das Recht dazu zu haben, mit einem Beschluss des Stadtkomitees vom 28.01. d. J. die neue Zusammensetzung des Redaktionskollegiums der Zeitschrift ‚Zvezda‘, in das auch Zoščenko aufgenommen wurde, bestätigte“. Das war schon eine Überschreitung der Vollmachten des Leningrader Stadtkomitees der VKP(B) als einer gegenüber dem CK als „Haupt und leitende Struktur“ des ganzen politischen Lebens des Landes „untergeordneten Struktur“. Das stellte bereits eine gewisse politische Opposition oder Cliquenwirtschaft dar, die eine strengere Bestrafung erforderte.

„Wie konnte es geschehen, dass die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘, die in Leningrad, der Heldenstadt, herausgegeben werden, die durch ihre fortschrittlichen revolutionären Traditionen bekannt ist, der Stadt, die immer die Keimstätte der fortschrittlichen Ideen und der fortschrittlichen Kultur war, das Einschleppen von der der sowjetischen Literatur fremden politischen Unreife und des Apolitismus in die Zeitschriften zuließen?“, fragten die Autoren des Beschlusses und fanden selbst eine Antwort: Die Ursachen der negativen Erscheinungen in der Literatur müsse man darin suchen, dass ihre Anleitung „vollkommen unbefriedigend“ umgesetzt werde, dass das Leningrader Stadtkomitee der VKP(b) „sich von der Leitung der Zeitschriften fernhielt“, dass „die Verwaltung für Propaganda des CK der VKP(b) nicht die gehörige Kontrolle über die Arbeit der Leningrader Zeitschriften gewährleistete“.

Die Veröffentlichung der Werke von Achmatova und Zoščenko, die ideologischen „Fehler“, die ideologische „Fremdheit“ und um so mehr das niedrige „ästhetische Niveau“, und ebenso Unzulänglichkeiten in der Arbeit der Literaturkritiker, waren ein eher formaler Vorwand für die Schließung der Zeitschrift Leningrad und die strukturellen Veränderungen in der Zeitschrift Zvezda.[39] Gleichzeitig war der wahre Grund für die Kritik an den Zeitschriften, dass ihr Diskurs nicht dem Diskurs der Macht entsprach.

7.

Tatsächlich: Ungeachtet dessen, dass der Beschluss administrative Maßnahmen gegen Schriftsteller und Dichter nach sich zog, die angeblich gegen die politischen, ideologischen und kulturellen Normen des stalinistischen Systems verstießen (die Redaktion der Zvezda, der Vorstand des sowjetischen Schriftstellerverbands und die Verwaltung für Propaganda des CK der VKP(b) wurden verpflichtet, „die Berücksichtigung der Werke von Zoščenko, Achmatova und Konsorten in der Zeitschrift“ „zu beenden“), ging die Hauptstoßrichtung erstens gegen die Zeitschriften und ihre Redaktionen, zweitens gegen die Leitung des Schriftstellerverbands und drittens gegen das Leningrader Stadtkomitee der VKP(b). Die Zeitschrift Leningrad wurde aufgelöst (Pt. 2) und ihrem ehemaligen Chefredakteur ein Verweis erteilt (Pt. 9). In der Zeitschrift Zvezda kam es zu einer Reorganisation der Redaktion: Zu ihrem neuen Chefredakteur wurde unter Beibehaltung seiner früheren Funktion im CK (Pt. 4) der stellvertretende Leiter der UPA des CK der VKP(B), Aleksandr Egolin, ernannt. Diese Umstellungen sollten die Verstärkung der Kontrolle über die Zeitschrift ermöglichen. Aber damit endete die Bestrafung der Schuldigen nicht. Der Leitung des Leningrader Gebietskomitees, und zwar seinem zweiten Sekretär Kapustin, wurde ebenfalls ein Verweis erteilt (Pt. 6). Sein Kollege Širokov wurde vom Amt entbunden (Pt. 7). Jetzt sollten die Leningrader Parteiführer, das Gebietskomitee und der erste Sekretär des Gebietskomitees und des Stadtkomitees, Popkov, die „Parteileitung“ der Zeitschrift Zvezda übernehmen und nicht nur die Arbeit der Zeitschrift selbst verbessern, sondern auch der Leningrader Schriftsteller (Pt. 8). Gleichzeitig wurde der Leitung der UPA des CK der VKP(B) in Person von Aleksandrov die Aufgabe gestellt, „die Erfüllung des vorliegenden Beschlusses (Pt. 11) zu überwachen und Andrej Ždanov wurde zur „Erläuterung“ des Beschlusses nach Leningrad gesandt (Pt. 13).

Die ersten vier Punkte des Beschlusses, die die Zeitschriften betrafen, wurden bekanntgemacht, die übrigen neun, die Maßnahmen auf der Ebene des CK der VKP(b), des Leningrader Stadtkomitees und Gebietskomitees der Partei und ebenfalls der UPA des CK der VKP(b) gewidmet waren, wurden geheim gehalten.[40] Eben deshalb war jahrzehntelang eine kritische Auseinandersetzung mit dem Beschluss in Hinblick auf seine politische Bedeutung unmöglich.

8.

Die Verwirklichung des Beschlusses nahm allmählich den Charakter einer Kampagne an. Schon am folgenden Tag nach seiner Annahme, am 15. August 1946, erfolgte der Bericht Ždanovs in Leningrad und ein Tag später, am 16. August 1946 fand der nächste statt. Die Zuhörer von Ždanov waren die Parteiführer und die Schriftsteller der Stadt. Die Hauptkritik des Berichterstatters war gegen die Leitung der Leningrader Zeitschriften und die Leningrader Schriftsteller selbst gerichtet. Weder die Leningrader Parteiführer noch die Leitung des SSP noch die UPA des CK der VKP(b) wurden in ihm erwähnt. Babičenko sieht darin eine Art Ablenkungsmanöver: Ždanov versuchte angeblich seine Protegés in der Parteiführung Leningrads, die in dem Beschluss kritisiert wurden, zu schützen.[41] Jedoch ist sehr wahrscheinlich, dass Ždanov die Tatsache berücksichtigte, dass die Adressaten seines Berichts in erster Linie Schriftsteller sein würden und es schon in Hinblick auf diesen Umstand für notwendig hielt, auf die entsprechenden Entscheidungen des Beschlusses einzugehen.

In seinem Bericht auf der Schriftstellerversammlung[42] sagte Ždanov nichts Neues über die Werke von Zoščenko und Achmatova. Aber er benutzte andere sprachliche Mittel als im Beschluss. Der Stil seiner Rede überrascht. So drückte sich Ždanov über Zoščenko in einem mit Vulgarismen gesättigten Stil aus, bei dem Gossensprache mitschwang: „Scherzkeks. Seine Werke sind ein Brechmittel. Mit seiner Person betritt ein beschränkter Kleinbürger, ein Spießer die Szene. Die empörende frevelhafte Erzählung ‚Vor dem Sonnenaufgang‘. Dieser Abtrünnige und Missgeburt bestimmt den literarischen Geschmack in Leningrad. Er hat einen Haufen Gönner. Schweinehund, Müllmann, Pack“.[43] Gleichzeitig damit unterstrich er nochmals den „dekadenten Charakter“ der Poesie von Achmatova, indem er bewusst den Inhalt ihrer Werke primitivisierte, wobei er seinen eigenen, äußerst bescheidenen kulturellen Geschmack und sein Niveau offenbarte: „Eine toll gewordene Dame. Das Thema ihrer Poesie: Zwischen dem Boudoir und dem Gebetssaal. Die Poesie der oberen 10.000. Lippen, ja Zähne, Brüste, ja Knies. Schwermut. Einsamkeit. Zoologischer Individualismus. Kunst für die Kunst. Stochern in den Gefühlen. Innere Verwüstung. […] Ihre Poesie ist Ausdruck des Verfalls, des Niedergangs der bourgeoisen und höfischen Kultur. […] Sie vergiftet das Bewusstsein“.[44] Außerdem unterstrich Ždanov noch einmal, dass unter den Leningrader Schriftstellern eine Schwärmerei für die „kleinbürgerliche Literatur des Westens“ vorhanden gewesen sei. Aber was die Bestimmung der Rolle betrifft, die Zoščenko angeblich in dem literarischen Leben Leningrads spielte, so verlor Ždanov hier überhaupt jedes Gefühl für das Maß, wenn er erklärte: „Zoščenko wurde in Leningrad fast eine Koryphäe der Literatur“.

Ždanov schob die Schuld an allem Elend auf die freundschaftlichen Beziehungen, die in den Redaktionen der Zeitschriften existierten, das Fehlen einer kritischen Herangehensweise an die Literatur dort. Dann erinnerte er, wie in dem Beschluss, die Schriftsteller an die Bedeutung der Prinzipien der Parteilichkeit und Volkstümlichkeit in der Literatur und sprach davon, dass „Genosse Stalin unsere Schriftsteller die Ingenieure der menschlichen Seelen“ genannt habe. Was speziell die sowjetische Führung von der Literatur erwartete, formulierte Ždanov direkt, schon ohne jede pseudoideologische Verschleierung: „Wir fordern, dass sie von der Politik geleitet werde“.[45] Im Gegensatz zum Text des Beschlusses stellte Ždanov den Schriftstellern für die Zukunft auch eine allgemeinere Aufgabe und zählte dabei, als Gegengewicht zu den von ihm bisher kritisierten Werk von Zoščenko und Achmatova, die wünschenswerten positiven Eigenschaften der sowjetischen Literatur auf: „Ideologisch und künstlerisch wachsen“, „eine zeitgemäße Thematik“, „bei unseren Menschen die besten Eigenschaften entwickeln“, „Bestätigung und Verherrlichung des Sozialismus“ und ebenso „Qualität“ und „Meisterschaft“ der Werke.[46] Ždanov erklärte kategorisch: „Die Unverantwortlichkeit liquidieren. Man versteht nicht, wer dafür verantwortlich ist“,[47] und meinte damit möglicherweise nicht nur und nicht so sehr die Erhöhung der Verantwortlichkeit jedes Redakteurs für die veröffentlichten Werke, sondern auch eine klare Festlegung der literarisch-politischen Kompetenzen auf dem Niveau der Redaktion literarisch-künstlerischer Zeitschriften zur Überwindung des Chaos in der administrativen Kontrolle und zur Verbesserung deren Zensurarbeit. Möglicherweise zeugen die folgenden zwei Sätze aus dem Bericht Ždanovs davon, dass man „oben“ befürchtete, dass die Deideologisierung der Literatur zur Deideologisierung der Gesellschaft führen konnte: „Ohne Kritik kann man verfaulen. Die Krankheit geht nach innen“.[48] Die auf der Versammlung anwesenden Schriftsteller stimmten in ihrer überwältigenden Mehrheit den Kernaussagen des Berichts von Ždanov zu.[49] Bald darauf wurde der Bericht von Ždanov in der sowjetischen Presse veröffentlicht.[50]

In dieser Zeit kamen reale, administrative und nicht diskursive Repressionen gegen einzelne Personen, die in dem Beschluss erwähnt oder von ihm berührt wurden, in Gang. Zoščenko wurde aus dem Redaktionskollegium der Zvezda entfernt. Zusammen mit Anna Achmatova wurde er aus dem SSP ausgeschlossen und ihnen wurden die Lebensmittelkarten entzogen. Am 27. August 1946 verbot die Hauptverwaltung für die Angelegenheiten der Literatur und Verlage (Glavlit) das Buch von Anna Achmatova „Ausgewählte Gedichte. 1910-1946“. Am selben Tag schreibt Zoščenko einen Brief an Stalin.[51] Da er keine Antwort erhielt, richtete der Schriftsteller am 10. Oktober 1946 noch einen Brief „nach oben“, diesmal schon an Ždanov.[52] Beide Briefe waren im Grunde genommen Versuche des Schriftstellers, die Beschuldigungen, die gegen ihn in dem Beschluss erhoben wurden, zu widerlegen, in erster Linie, die Beschuldigung der „Sowjetfeindlichkeit“. Umstellungen gab es auch in der Leitung des SSP: Aleksandr Fadeev ersetzte Nikolaj Tichonov.

Aber wie lange waren diese Beschränkungen gültig? Denis Babičenko meint, dass schon 1947 eine Änderung des politischen Klimas eintrat. Die Arbeiten von Michail Zoščenko begannen, in Novyj Mir gedruckt zu werden, er erhielt die Lebensmittelkarten zurück. Nikolaj Tichonov wurde Stellvertreter des Generalsekretärs des SSP, Aleksandr Fadeev. Jedoch blieb, wie Babičenko meint, die Abneigung Stalins gegen die „Leningrader“ erhalten.[53]

9.

Jedoch waren damit die Repressionen nicht zu Ende. Eine Welle regelmäßiger Säuberungen rollte über die Redaktionen der Zeitschriften hinweg. Überall suchte man im Land nach dem Vorbild Leningrads unzuverlässige Literaten, die eigenen örtlichen „Achmatovas“ und „Zoščenkos“. Und hier und da wurden Parteiversammlungen (vor allem der Vertreter der Kultur) veranstaltet, wo der Beschluss vom 14. August 1946 und die Berichte von Ždanov erörtert wurden. Die einen Teilnehmer traten mit einer Billigung dieses Kurses auf, die anderen mit einer entlarvenden „Selbstkritik“. Nicht nur die Vertreter der „Sowjetgeneration“, sondern auch Vertreter der russischen Intelligenz mit vorrevolutionärer Vergangenheit, wie die Schauspielerin Aleksandra Jabločkina, schämten sich nicht, die neue offizielle Direktive und Ždanov selbst lobzupreisen. Während der Regisseur Ivan Pyr`ev den Bericht Ždanovs eine „wahrhaftige wissenschaftliche Dissertation“[54] nannte, erklärte Jabločkina, als sie Ždanov Lob zollte: „Genosse Ždanov formulierte unsere gemeinsamen Gedanken und Gefühle“.[55] Ein anderes Beispiel ist die Sitzung des Präsidiums des SSP (unter Beteiligung der Mitglieder der Führung) vom 31. August 1946.[56] Hier bekannte Tichonov alle Sünden und mit ihm noch einige andere Schriftsteller.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, mit was sich gerade einige sowjetische Kulturschaffende solidarisierten. Wenn man den erhaltenen fragmentarischen Zeugnissen über ihre Auftritte folgt, so erweist sich, dass sie in erster Linie nicht die Angriffe auf Zoščenko und Achmatova begrüßten, nicht die zum Überdruss werdenden Aufforderungen zur Parteilichkeit, Volkstümlichkeit und der erzieherischen Funktion der Literatur und nicht die Verstärkung der Kontrolle über die Literatur. Die Unterstützung der Kulturschaffenden fand, dass der Beschluss, wie ihnen schien, Schriftstellern und Literaturkritikern in einer Situation der Unbestimmtheit der formal-inhaltlichen Anforderungen an sie von Seiten der offiziellen Organe zur Lenkung der Literatur und Kultur klare Orientierungen gab. Er versetzte, wie es ihnen schien, der Leitung der für die Kultur verantwortlichen Behörden einen Schlag und musste die in ihrem Urteil nicht vorhersagbare Literaturkritik, für deren unverdiente Opfer sich in diesen Jahren viele Schriftsteller hielten, „kriminalisieren“. Gleichzeitig wurde auf absurde Weise der Aufruf zu verstärkter objektiver Kritik künstlerischer Werke befolgt, die unter den Bedingungen der „lackierten Prosa“ kaum ermuntert wurde. Die Kulturschaffenden konnten kaum ihren Protest gegen die Hinweise Ždanovs auf die Notwendigkeit, Werke zu aktuellen Themen zu schaffen oder, beispielsweise darüber, dass er Rechnungen mit der literarischen Dekadenz oder den „Serapionsbürdern“, (deren Mitglied seinerzeit Zoščenko gewesen war) beglich, ausdrücken.

So konnten die Schriftsteller die offiziellen Maßnahmen unterstützen, sogar, ohne in Konflikt mit dem eigenen Gewissen zu geraten und, mehr noch, die eigenen beruflichen und politischen Aufgaben lösen.[57] Im schriftstellerischen Milieu befanden sich auch solche, die vollkommen klar realisierten, dass der Beschluss und die Berichte nicht nur und nicht so sehr gegen Zoščenko und Achmatova und auch die Redaktionen der Zeitschriften gerichtet waren, sondern dass sie eine breitere, über den Rahmen der Kultur hinausgehende ideologische und politische Bedeutung hatten, dass sie auf die Disziplinierung der Gesellschaft abzielten. Die Zeitschriften veröffentlichten rege entlarvende Artikel.[58] Für einen bedeutenden Teil der sowjetischen Schriftsteller diente der Beschluss als Signal für die Notwendigkeit des Schaffens ideologisch und ästhetisch korrekter Werke im Geist des sowjetischen Patriotismus und Heroismus, mit einer entschieden ausgeprägten antiwestlichen Haltung in Übereinstimmung mit den Normen des sozialistischen Realismus.

Jedoch wäre es falsch anzunehmen, dass der Beschluss auch tatsächlich von allen Kulturschaffenden vorbehaltlos angenommen wurde.[59] Das spricht dafür, dass selbst in der stalinistischen Periode ihre sogenannte einmütige Zustimmung zu den Entscheidungen der Parteiführung in Fragen der Kultur eher der öffentliche Diskurs, als Ausdruck ihrer wahren Haltungen, Ansichten und Überzeugungen war. Nach dem Zeugnis von Vadim Koževnikov, dem Redakteur des Literaturteils der Pravda, wurde der Beschluss vom 14. August 1946 von einigen Schriftstellern in privaten Gesprächen als „Kampagne der massenhaften Züchtigung“ betrachtet.[60] Manche von ihnen waren noch mehr als früher ratlos über den Charakter der offiziellen Forderungen. Es gab aber auch solche, wie Sergej Michalkov, der sich selbst auf der Sitzung des Präsidiums des SSP vom 31. August 1946 nicht fürchtete, sich in der Öffentlichkeit über das Talent Anna Achmatovas zu äußern.[61]

Am 26. August dieses Jahres folgte der Beschluss „Über das Repertoire der Schauspielhäuser und Maßnahmen zu seiner Verbesserung“ und eine Woche später, am 4. September, der Beschluss „Über den Kinofilm ‚Das große Leben‘“, der auch Beschuldigungen gegenüber anderen Filmen enthielt, darunter auch gegen „Iwan der Schreckliche“ (2. Folge) von Sergej Ejsenštejn. Andere Maßnahmen, die man im Kontext der Kulturpolitik dieser Zeit betrachten muss, sind die Beschlüsse „Über die Oper ‚Die große Freundschaft‘ von V. Muradeli“ vom 10. Februar 1948, über die Zeitschrift „Krokodil“ vom 5. September 1948 und der Beschluss über die Zeitschrift Znamja vom 11. Januar 1949. Im letzteren wurde die niedrige Qualität der literarischen Produktion, die von der Zeitschrift herausgegeben wurde, erwähnt. Wie im Fall der Zeitschriften Zvezda und Leningrad, waren eines der Hauptziele Repressionen gegen „Schriftstellercliquen“, die sich um ihre Redaktion gebildet hatten. Schließlich fand im Dezember 1948 das Plenum des SSP der UdSSR statt, auf dem als eine der Hauptaufgaben der Schriftsteller, wie anderer Kulturschaffender auch, der Kampf mit dem „Kosmopolitismus“, dem „Formalismus“ und „Ästhetizismus“ erklärt wurde. Der Höhepunkt der Nachkriegspolitik des sowjetischen Patriotismus, gegen „die Kriecherei vor dem bourgeoisen Westen“ wurde die Kampagne zum Kampf mit dem Kosmopolitismus im Jahr 1949, in deren Verlauf das Feindbild teilweise auch „jüdische“ Züge annahm. Mit anderen Worten, es ergab sich eine weitere Bestätigung des antikosmopolitischen Diskurses, der in dem Beschluss „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und Leningrad‘“ wiedergegeben wurde.

10.

Der Beschluss „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ wurde zum Symbol der Absage an die frühere Kulturpolitik und legte den Grundstein für die sogenannte „Ždanovščina“ in der sowjetischen Kultur, einer Periode der ideologischen „Eindeutigkeit“ und „Unduldsamkeit“, eines harten Kurses der Partei und des Staates gegenüber den Kulturschaffenden, eines „ideologischen und kulturpolitischen Terrors“. In langfristiger Perspektive und in Verbindung mit den anderen Beschlüssen dieser Periode bewirkte er die Verankerung der ideologischen und ästhetischen Prinzipien und „der institutionellen Regeln des sowjetischen Kultursystems“[62], die endgültige Formierung des Systems der ideologischen und politischen Kontrolle über die sowjetische Kultur und Literatur, ihre Isolation von den globalen kulturellen Prozessen, die in den Ländern Westeuropas und den USA abliefen und ebenso das Auftauchen von Werken der Literatur und Kunst, die „farblos“ waren in ästhetischer Beziehung, aber ideologisch „konsequent“ im Geist des sowjetischen Patriotismus und „Antikosmopolitismus“. Die Kultur sollte nun dem Lobpreis des „sowjetischen Übermenschen“ dienen und dem Nachkriegsaufbau im Land des Sozialismus.

11.

In der Periode nach dem Tod Stalins (1953) und besonders nach dem XX. Parteitag (1956) unternahmen Literatur- und Kunstschaffende wiederholte, aber leider ergebnislose Versuche, die Aufhebung des Beschlusses „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946 zu erreichen. Er wurde erst in der Periode der Perestroika mit dem neuen Beschluss des CK der KPdSU „Über den Beschluss des CK der VKP(b) ‚Über die Zeitschriften ‚Zvedzda‘ und ‚Leningrad‘‘‘ vom 14. August 1946“ vom 20. Oktober 1988 aufgehoben.[63]

- ↑ In der Sowjetunion gängige Bezeichnung für den Zweiten Weltkrieg, Anm. d. Übers.

- ↑ E. A. Dobrenko, Metafora vlasti: literatura stalinskoj ėpochi v istoričeskom osveščenii. Otto Sagner, München 1993, S. 315, 300, 306.

- ↑ Vgl. Hans Günther, Der sozialistische Übermensch: M. Gor’kij und der sowjetische Heldenmythos. J.B. Metzler, Stuttgart 1993; Katerina Clark, The Soviet Novel: History as Ritual. Univ. of Chicago Press, Chicago London 1981.

- ↑ Günther, op. cit., S. 7.

- ↑ Siehe Dobrenko, op.cit., S. 281, 292, 374.

- ↑ Russische Vereinigung Proletarischer Schriftsteller, Anm. d. Übers.

- ↑ Günther, op. cit.

- ↑ Siehe Leonid V. Maksimenkov, Sumbur vmesto muzyki: stalinskaja kul’turnaja revoljucija 1936 - 1938. Juridičeskaja kniga, Moskva 1997.

- ↑ Victor Erlich, Russischer Formalismus. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1973; Aage A. Hansen-Löve, Der russische Formalismus: Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. 2. Aufl, Österr. Akad. d. Wiss, Wien 1996.

- ↑ Siehe Denis L. Babičenko/Lazarʹ I. Lazarev, Pisateli i cenzory: sovetskaja literatura 1940-ch godov pod političeskim kontrolem CK [Schriftsteller und Zensoren: Die sowjetische Literatur der 1940er Jahre unter der politischen Kontrolle des CK]. Rossija Molodaja, Moskva 1994, S. 30, 37, 50, 56-65.

- ↑ Ebd., S. 72.

- ↑ Ebd., S. 56-57.

- ↑ Ebd., S. 105-106.

- ↑ Ebd., S. 72, 105.

- ↑ Ebd., S. 75-76.

- ↑ Ebd., S. 72-106.

- ↑ Siehe am Beispiel des Beschlusses des Sekretariats des CK der VKP(B), „Über die Kontrolle über literarisch-künstlerische Zeitschriften“ vom 2. Dezember 1943, zit. nach Babičenko, op. cit., S. 90.

- ↑ Ebd., S. 104.

- ↑ Ebd., S. 104.

- ↑ Ein russisches, im Deutschen nicht adäquat wiederzugebendes Wortspiel, Anm. d. Übers.

- ↑ Babičenko, op. cit.,S. 114-116.

- ↑ Ebd., S. 119-120, und ebenso S. 140, 143.

- ↑ Ebd., S. 18.

- ↑ Ebd., S. 46-49.

- ↑ Ebd., S. 46.

- ↑ Ebd., S. 104.

- ↑ Ebd., S. 105.

- ↑ Ebd., S. 116.

- ↑ Ebd., S. 121-124.

- ↑ Über diese Sitzung siehe ausführlich: Ebd., S. 124-133.

- ↑ Ebd., S. 122.

- ↑ Ebd., S. 129.

- ↑ Ebd., S. 131.

- ↑ Ebd., S. 129.

- ↑ Ebd., S. 132. Der Text ist veröffentlicht in: Denis L. Babičenko (Hrsg.), „Literaturnyj front“: istorija političeskoj cenzury, 1932-1946 gg.: Sbornik dokumentov. Ėnciklopedija rossijskich derevenʹ, Moskva 1994, S. 215-218.

- ↑ Sowjetische Künstlervereinigung, der Name wurde dem Titel einer Sammlung von Novellen entlehnt, die E. T. A. Hoffmann 1819-1821 veröffentlichte, Anm. d. Übers.

- ↑ Über die Hierarchisierung des institutionellen Systems der sowjetischen Kultur am Beispiel der Kunst: Galina A. Jankovskaja, Iskusstvo, denʹgi i politika: chudožnik v gody pozdnego stalinizma. Permskij gos. universitet, Permʹ 2007.

- ↑ Siehe Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 133.

- ↑ Ebd., S. 140.

- ↑ Ebd., S. 135.

- ↑ Ebd., S. 133.

- ↑ Siehe Pravda Nr. 225 vom 21. September 1946, S. 2-3.

- ↑ Babičenko, Literaturnyj front, op.cit., S. 227.

- ↑ Ebd., S. 227-228.

- ↑ Ebd., S. 228.

- ↑ Ebd., S. 229.

- ↑ Ebd.

- ↑ Ebd.

- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 137.

- ↑ Babičenko, Literaturnyj front, op. cit., S. 229.

- ↑ Ebd. S. 230-232.

- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 138-139.

- ↑ Ebd., S. 141-142.

- ↑ Babičenko, Literaturnyj front, op. cit., S. 242.

- ↑ Ebd., S. 241.

- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 137-138.

- ↑ Siehe zur Reaktion der Schriftsteller auf den Beschluss auch: Natalʹja A. Gromova, Raspad. Sud`ba sovetskogo kritika. 40-50-e gody. Ėllis Lak, Moskva 2009, S. 91-102.

- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S., 136.

- ↑ Siehe die dokumentarischen Zeugnisse: Babičenko, Literaturnyj front, op. cit., S. 242, 251.

- ↑ Ebd., S. 242.

- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 138.

- ↑ Jankovskaja, op. cit.

- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S., 4.

1.

Постановлению Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 г. предшествовал долгий период корректировки идеологических ориентиров сталинского режима, создание нового, патриотического дискурса. Начиная с 1934 г., в контексте великодержавной имперской внешней политики, ожидаемой угрозы со стороны так называемых империалистических держав (в первую очередь национал-социалистической Германии), построения социализма в одной стране, установления сталинистской однопартийной диктатуры и утверждения культа личности, форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства Советское государство перешло от интернационализма к советскому патриотизму как идеологии общественной консолидации, интеграции и мобилизации. Её целью было упрочить власть Сталина, воспитать новую советскую идентичность и способствовать росту лояльности граждан по отношению к советскому государству. Помимо террора, это означало создание второго, культурного столпа режима.

Патриотический перелом нашел отражение как в самовосприятии руководителей этого государства, так и в идентичности его граждан. Новая идеология – своего рода сталинский вариант имперской идеи – распространялась путем официальной пропаганды, а также в рамках системы сталинской культуры, образования и науки, включая официальную историографию. По своему характеру она представляла собой государственный патриотизм. В отличие от пролетарского интернационализма, в этой идеологии центральное место занимали уже не «класс», «диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства», «мировая революция» и «международная республика рабочих», а русская «нация» – позже «советский народ», «Отечество» («Родина»), советское государство и партия в лице ее вождя Сталина. Лояльный советский гражданин, образ которого конструировался в патриотическом дискурсе, был связан с государством, как на сознательном, так и на эмоциональном уровне. Комплекс норм, регулирующих его мышление и поведение, предполагал не только безграничную веру и любовь к отечеству, но и готовность к самопожертвованию. Тем самым новая идеология апеллировала к национальной идентичности русских, к их национальному чувству, одновременно дополняя ее новыми, советскими элементами.