Proklamation des Provisorischen Exekutivkomitees des Sowjets der Arbeiterdeputierten: Unterschied zwischen den Versionen

Twolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Twolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 4: | Zeile 4: | ||

[[Kategorie:Dokument]] | [[Kategorie:Dokument]] | ||

[[Kategorie:russische und sowjetische Geschichte]][[Kategorie:Российская и советская история]] | [[Kategorie:russische und sowjetische Geschichte]][[Kategorie:Российская и советская история]] | ||

[[Kategorie:Plakat]] | [[Kategorie:Plakat]][[Kategorie:Плакат]] | ||

[[Kategorie:Плакат]] | [[Kategorie:Revolution]][[Kategorie:Революция]] | ||

[[Kategorie:Revolution]] | [[Kategorie:Russland]][[Kategorie:Россия]] | ||

[[Kategorie:Революция]] | |||

[[Kategorie:Russland]] | |||

[[Kategorie:Россия]] | |||

{{#set: | {{#set: | ||

Item=Schlüsseldokument | Item=Schlüsseldokument | ||

Version vom 10. Juni 2024, 10:32 Uhr

Während der Revolution von 1905-1907 entstanden in Russland zum ersten Mal Sowjets der Arbeiterdeputierten, als Kampforgane für die Rechte der Arbeiter. Nach dem Sturz der zarischen Regierung im Zuge der Februarrevolution 1917 stand die Frage der Sowjets als Vertretung der Arbeiter und Soldaten erneut auf der Tagesordnung. Am 27. Februar (12. März) gründeten die Mitglieder der Arbeitergruppe des Zentralen Industriekomitees, linke Abgeordnete der Staatsduma und Vertreter der sozialistischen Parteien das Provisorische Exekutivkomitee des Sowjets, das die Organisation der Sowjetwahlen in allen Betrieben in Angriff nahm. In dieser Proklamation, dem ersten offiziellen Dokument des Exekutivkomitees, riefen seine Mitglieder die Arbeiter und Soldaten der Hauptstadt auf, ihre Deputierten in den Sowjet zu entsenden.

Впервые Советы рабочих депутатов возникли в России во время революции 1905-1907 гг. как органы борьбы рабочих за свои права. После свержения императора в результате Февральской революции 1917 года вопрос о Советах как представительстве рабочих и солдат снова стал на повестку дня. 27 февраля (12 марта) члены рабочей группы Центрального промышленного комитета, левые депутаты Государственной Думы и представители социалистических партий создали Временный исполнительный комитет Совета, который занялся организацией выборов в Советы на всех предприятиях. В настоящей прокламации, которая является первым официальным документом Исполнительного комитета, его члены призывают столичных рабочих и солдат направить своих представителей в Совет.

Im Winter 1916/17 steuerte Russland auf eine politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise zu. Im Januar / Februar 1917 war der Nahrungsmittelbedarf in Petrograd und Moskau nur zu 25 % gedeckt.[1] Vor Brotläden bildeten sich lange Schlangen empörter Bürger, sogenannte chwosty („Schwänze“). Diese chwosty verwandelten sich in mehrstündige Versammlungen, bei denen vor allem Frauen anwesend waren. „Vor den kleinen Läden und Bäckereien stehen Tausende von einfachen Leuten trotz des knisternden Frosts Schlange und hoffen, einen Laib Schwarzbrot zu bekommen“, schrieb die Zeitung Rech‘ am 14. Februar. Dabei waren teurere Brotsorten und Feingebäck noch reichlich vorhanden, die Arbeiter hatten jedoch kein Geld, um es sich zu leisten.

Der Anstieg der Lebensmittelpreise und die Lieferengpässe wurden von Übergriffen auf die sozialen Rechte der Arbeiter begleitet. Am 8./9. (21./22.) Februar begann der Streik der Arbeiter des Ižora-Betriebes, deren Löhne um 25 % gesunken waren. Am 16. Februar (1. März) wurde der Betrieb von Truppeneinheiten besetzt. Am 17. Februar (2. März) begann ein spontaner Streik in den Putilov-Werken, der sich am 21. Februar (6. März) auf das gesamte Werk ausbreitete. Die Streikenden wählten ein Streikkomitee, das sich aus Bolschewiki, Anarchisten, Linken Glossar:Menschewiki und Linken Sozialrevolutionären zusammensetzte. Am 22. Februar (7. März) beschloss die Betriebsleitung, die gesamte Belegschaft zu entlassen. In der Hauptstadt bildete sich eine kritische Masse unzufriedener Arbeiter. Arbeiter, die unter Lebensmittelknappheit litten, bildeten ein explosives Umfeld. Es fehlte nur noch der „Zünder“. Ein Polizeibeamter berichtete: „Aufgrund des Brotmangels gärt es gewaltig in den Arbeitermassen, die meinen Zuständigkeitsbezirk bewohnen. Man hat mit großen Straßenunruhen zu rechnen. Die Lage ist so gravierend, dass manche Menschen sich bekreuzigen und vor Freude weinen, weil sie nach langem Warten zwei Pfund Brot erhalten haben“.[2]

In dieser Situation konnte der kleinste Funke zur großen Explosion führen. „Keine einzige Partei bereitete sich auf den großen Umsturz vor“, bemerkte treffend N. Suchanov, Mitglied des Provisorischen Exekutivkomitees des Sowjets der Arbeiterdeputierten, „alle träumten nur, hatten Vorahnungen, ‚spürten‘.“[3] Unter diesen Umständen konnten die Organe der Arbeiterselbstverwaltung eine entscheidende Rolle in den revolutionären Ereignissen spielen.

Der Traum von der Revolution war abstrakt, aber die revolutionären Parteien hatten die im Kalender rot gedruckten Feiertage nicht vergessen. Am 23. Februar des julianischen Kalenders (nach dem gregorianischen Kalender war es der 8. März) organisierten sozialistische Gruppen Umzüge zum Internationalen Frauentag. Zu den kleinen Demonstrationen der sozialistischen Arbeiterinnen gesellten sich bald Massen von Frauen, die Schlange standen. Ihrem Beispiel folgten zahlreiche Arbeiter der Putilov- und Ižora-Werke, die kurz zuvor entlassen worden waren. Die Arbeiterinnen der Neva-Textilmanufaktur überredeten die Arbeiter der Fabrik „Novyj Lessner“, sich der Demonstration anzuschließen. Der Prozess nahm lawinenartigen Charakter an. Gewaltige Demonstrationszüge, verstärkt durch einen immer größer werdenden Menschenstrom, bewegten sich in Richtung Stadtzentrum und demolierten unterwegs die teuren Bäckereien.

Am 24. Februar (9. März) stellte der Truppenbefehlshaber des Petrograder Militärbezirks Chabalov der Bevölkerung Brot aus Armeevorräten zur Verfügung, doch die Unruhen konnten dadurch nicht beendet werden. Die Demonstranten trugen Transparente mit der Aufschrift „Nieder mit der Autokratie!“. Die Versuche der Polizei, die Ansammlungen zu zerstreuen, stießen auf Widerstand. Am 23. und 24. Februar (jeweils 8. und 9. März) wurden 28 Polizisten verprügelt.[4] Die Arbeiter wurden teilweise von Kosaken unterstützt, die bis dahin als Stützte des zarischen Regimes gegolten hatten.

Die spontane Bewegung verlangte nach einer Organisation. Sonst wäre der ganze Vorgang nur ein „Brotaufruhr“ geblieben. Am 23. und 24. Februar (jeweils 8. und 9. März) fanden lebhafte Beratungen zwischen Vertretern der Arbeiterorganisationen und der sozialistischen Parteien statt. Dabei wurde die Idee geboren, die Erfahrungen von 1905 zu nutzen und einen Sowjet der Arbeiterdeputierten zu gründen. Bereits am 24. Februar (9. März) begannen die Sowjetwahlen im Gebäude der Petrograder Union der Verbrauchergesellschaften.[5]

In der Nacht auf den 26. Februar (11. März) verhafteten die Behörden etwa 100 Aktivisten der revolutionären Parteien. Unter den Verhafteten befanden sich auch die Initiatoren der Sowjetgründung. Die Revolution entwickelte sich jedoch unabhängig vom Willen der politischen Aktivisten. Die Massen „gebaren“ Hunderte von Agitatoren aus den eigenen Reihen.

Am 27. Februar (12. März) wurden die Arbeiterunruhen von den Einheiten der Petrograder Garnison unterstützt. Die aufständischen Truppen befreiten politische Gefangene, darunter die Mitglieder der Arbeitergruppe des Zentralen Industriekomitees unter der Führung von K. Gvozdev, die im Januar verhaftet worden waren. Unter Beteilung linker Abgeordneter und sozialistischer Parteien bildete diese Gruppe das Provisorische Exekutivkomitee des Sowjets, das – erweitert um bereits gewählte Deputierte – mit der Organisation von Sowjetwahlen in allen Betrieben begann. Am 27. Februar (12. März) hielt das Provisorische Exekutivkomitee seine erste Sitzung im Taurischen Palais, dem Sitzungsgebäude der Staatsduma, ab. Von den mehr als 200 Teilnehmern waren 40-45 Vertreter von Betriebskollektiven.

Die wichtigste Neuerung bei den Wahlen war die Aufnahme von Soldatenvertretern in den Sowjet. Bereits die erste Sitzung des Exekutivkomitees war der Herstellung der öffentlichen Ordnung, der Organisation der Kriegshandlungen und der Versorgung der Truppen gewidmet. Die Aufmerksamkeit, die der Sowjet den Soldatenmassen widmete, war entscheidend für die Stärkung seines Einflusses. Das Provisorische Exekutivkomitee des Sowjets „traf Sondermaßnahmen für die Organisation der Verpflegung der von ihren Kasernen getrennten, verzettelten und obdachlosen aufständischen Truppenteile“, erinnerte sich N. Suchanov.[6]

„Somit verwandelte sich das Taurische Palais nicht nur in einen Militärstab, sondern auch in eine Versorgungsstelle. Dies hat sofort eine praktische Verbindung zwischen dem ‚Sowjet‘ und der Masse der Soldaten geschafften“, bemerkte der Historiker S. Ol'denburg.[7] In kurzer Zeit wurde der Sowjet durch Vertreter der aufständischen Truppeneinheiten erweitert. Die Perspektive, die sich den sozialistischen Führern mit der Durchsetzung der Kontrolle über die Soldatenmassen eröffnete, zwang sie dazu, privilegierte Normen für die Vertretung der Soldaten in den Sowjets zu schaffen: Eine Truppenkompanie wurde mit tausend Arbeitern gleichgesetzt. Kein Wunder also, dass „auf den Fotografien des Sowjets [...] Militäruniformen das Bild“ beherrschten.[8] Der Sowjet war von Anfang an eher ein Soldaten- als ein Arbeitersowjet. Ein amerikanischer Historiker spricht von „institutions of popular selfgovernment“.[9]

In das Exekutivkomitee wurden vor allem die Führer der in der Arbeiterschaft bekannten linkssozialistischen Gruppierungen sowie diejenigen gewählt, die auf der ersten Sitzung des Sowjets erfolgreiche Reden gehalten hatten. Am 28. Februar (13. März) wurde das Exekutivkomitees durch Vertreter der (in ihrer Mehrheit gemäßigten) revolutionären Parteien erweitert.

Damit war in der Stadt ein neues Machtorgan entstanden, das in engem Kontakt mit den Betrieben, den aufständischen Truppeneinheiten, den revolutionären Parteien und den Arbeiterorganisationen stand. Es ging nicht mehr um einen Aufstand, nicht mehr um einen politischen Umsturz, sondern um einen Machtkampf breiter sozialer Schichten mit dem Ziel, die Grundlagen des politischen und gesellschaftlichen Systems des Landes zu verändern, also um eine soziale Revolution.

Text: CC BY-SA 4.0

- ↑ Igorʹ P. Lejberov/Svetlana Dmitrievna Rudačenko, Revoljucija i chleb. Myslʹ, Moskva 1990, S. 18.

- ↑ Ebd.

- ↑ Suchanov, Tagebuch der russischen Revolution, S. 18.

- ↑ Sergej S. Ol’denburg, Carstvovanie Imperatora Nikolaja II. TERRA, Moskva 1992, S. 620.

- ↑ Jurij S. Tokarev, Petrogradskij sovet rabočich i soldatskich deputatov v marte–aprele 1917 g. Nauka, Leningrad 1976, S. 11-12.

- ↑ Suchanov, op. cit., S. 45.

- ↑ Ol'denburg, op. cit., S. 624.

- ↑ Richard Pipes, Die russische Revolution. Bd. 1: Der Zerfall des Zarenreiches. Rowohlt, Berlin 1992, S. 502.

- ↑ Alexander Rabinowitch, Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising. Indiana Univ. Press, Bloomington 1992, S. 28.

Зимой 1916/17 года Россия шла навстречу политическому, социальному и экономическому кризису. В январе-феврале 1917 г. продовольственное снабжение Петрограда и Москвы составило 25 % от нормы.[1] В столицах выстраивались длинные очереди за хлебом – «хвосты». Это непривычное для жителей России того времени явление раздражало людей. «Хвосты» превращались в многочасовые митинги, прежде всего женские. «У мелочных лавок и у булочных тысячи обывателей стоят в хвостах, несмотря на трескучие морозы, в надежде получить булку или черный хлеб», - писала «Речь» 14 февраля. При этом более дорогие булки и кондитерские изделия имелись в изобилии, но на них у рабочих не было денег.

Рост цен на продовольствие и перебои в снабжении сопровождались наступлением на социальные права рабочих. 8-9 (21-22) февраля началась забастовка рабочих Ижорского завода, где зарплата снизилась в полтора раза. 16 февраля (1 марта) войска заняли завод. 17 февраля (2 марта) началась стихийная забастовка на Путиловском заводе, которая к 21 февраля (6 марта) охватила все предприятие. Забастовщики избрали стачечный комитет, в который вошли большевики, анархисты, левые меньшевики и левые эсеры. 22 февраля (7 марта) администрация приняла решение об увольнении всего коллектива завода. В столице возникла критическая масса недовольных рабочих, которым было нечего терять. В то же время остальные рабочие, измученные нехваткой продовольствия, представляли собой взрывоопасную среду. Не хватало только «детонатора». Один из полицейских доносил: «Среди населяющей вверенный мне участок рабочей массы происходит сильное брожение вследствие недостатка хлеба... Легко можно ожидать крупных уличных беспорядков. Острота положения достигла такого размаха, что некоторые, дождавшись покупки фунтов двух хлеба, крестятся и плачут от радости».[2]

В этой обстановке малейшая искра могла вызвать взрыв. Однако, по справедливому замечанию Н. Суханова, «ни одна партия не готовилась к великому перевороту. Все мечтали, раздумывали, предчувствовали, ощущали».[3] В этих условиях органы самоорганизации рабочих могли сыграть решающую роль в революционных событиях.

Мечта о революции была абстрактной, но революционные партии не забывали о «дежурных» «красных датах» календаря. 23 февраля (8 марта) социалистические группировки организовали празднование Международного женского дня. В небольшие демонстрации работниц-социалисток быстро вливались потоки женщин, стоявших в «хвостах». Затем к демонстрантам присоединились массы уволенных накануне путиловцев и ижорцев. Работницы Невской текстильной мануфактуры «сняли» с работы тружеников фабрики «Новый Лесснер». Процесс принял лавинообразный характер. Огромные демонстрации, обрастая по дороге все новыми и новыми толпами, двинулись к центру города, громя дорогие булочные.

24 февраля командующий войсками Петроградского военного округа генерал С. Хабалов срочно выделил хлеб населению из военных запасов, но это не остановило волнений. Демонстранты несли лозунги «Долой самодержавие!». Попытки полиции рассеивать митинги встречали сопротивление. 23-24 февраля было избито 28 городовых.[4] Иногда рабочим помогали в этом казаки, которые до сих пор считались опорой порядка.

Стихийному движению требовалась какая-то организация. Иначе события так и могли остаться всего лишь хлебным бунтом. 23-24 февраля проходили интенсивные совещания представителей рабочих организаций и социалистических партий. На них возникла идея обратиться к опыту 1905 г. и создать Советы рабочих депутатов. Уже 24 февраля в помещении Петроградского союза потребительских обществ начались выборы в Совет.[5]

В ночь на 26 февраля власти арестовали около 100 активистов революционных партий. Среди арестованных оказались инициаторы создания Совета. Но революция развивалась уже независимо от политических активистов. Толпы «рождали» агитаторов из собственной среды сотнями.

27 февраля рабочие волнения были поддержаны войсками Петроградского гарнизона. Восставшие войска освободили политзаключенных, в том числе рабочую группу официального Центрального военно-промышленного комитета во главе с К. Гвоздевым (они были арестованы еще в январе). Эта группа при участии левых депутатов и социалистических партий создала Временный исполнительный комитет Совета, который, пополнившись уже избранными депутатами, приступил к организации выборов в Совет по всем заводам. Днем 27 февраля временный исполком Совета уже проводил свое первое заседание в Таврическом дворце, в здании Государственной думы. Из более чем 200 собравшихся 40–45 человек представляли рабочие коллективы предприятий.

Важнейшей новацией при выборах было включение в Совет представителей солдат. Уже первое заседание исполкома было посвящено организации порядка, военных действий и снабжения войск. Внимание Совета к солдатской массе оказалось решающим для укрепления его влияния. Временный исполком Совета «принял экстренные меры к организации продовольствия для восставших, отбившихся от казарм, распыленных и бездомных воинских частей,» - вспоминал член исполкома Совета Н. Суханов.[6] Таким образом, «Таврический дворец превращался не только в боевой штаб, но и в питательный пункт. Это сразу создавало практическую связь между „Советом“ и солдатской массой,» - отмечал историк С.С. Ольденбург.[7] Вскоре Совет стал пополняться представителями восставших частей. Перспективы, которые открывались в связи с установлением контроля над солдатской массой, заставили лидеров социалистов обеспечить солдатам привилегированные нормы представительства – рота солдат была эквивалентна тысяче рабочих. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «на фотографиях, запечатлевших заседания Совета, люди в шинелях преобладают».[8] С самого начала Совет носил не столько рабочий, сколько солдатско-рабочий характер. Американский историк называет их «институтами народного самоуправления».[9]

В исполком прошли прежде всего известные рабочим лично лидеры левосоциалистических группировок, а также те, кто удачно выступил на первом заседании Совета. 28 февраля состав исполкома был дополнен представителями (в большинстве своем более умеренными) революционных партий.

Так в городе возник новый орган власти, тесно связанный с предприятиями, восставшими частями, революционными партиями и организациями рабочих. Теперь речь шла не о бунте и не о политическом перевороте, а о борьбе широких социальных слоев за власть с целью изменения самих принципов формирования социально-политической системы страны, то есть о социальной революции.

Текст: CC BY-SA 4.0

- ↑ Лейберов, И. П., Рудаченко, С. Д. Революция и хлеб. Москва: Мысль, 1990. С. 18.

- ↑ Там же.

- ↑ Суханов, Н. Н. Записки о революции. Кн. I. Петербург, 1919. С. 16, онлайн.

- ↑ Ольденбург, С. С. Царствование Императора Николая II. Москва: ТЕРРА, 1992. С. 620.

- ↑ Токарев, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в марте-апреле 1917 г. С.11-12.

- ↑ Суханов, Указ. соч. С. 67.

- ↑ Ольденбург, Указ. соч. С. 624.

- ↑ Пайпс, Р. Русская революция, Кн. 1: Агония старого режима, 1905-1917. Москва: Захаров, 2005. С. 321.

- ↑ Рабинович, А. Кровавые дни: июльское восстание 1917 года в Петрограде. Москва: Республика, 1992. С. 35.

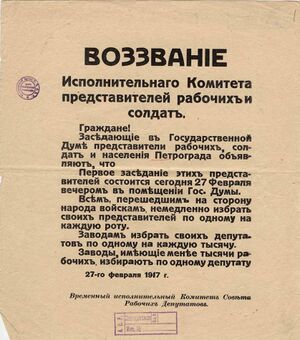

Proklamation des Provisorischen Exekutivkomitees des Sowjets der Arbeiterdeputierten, 27. Februar (12. März) 1917

Bürger!

Die Vertreter der Arbeiter, der Soldaten und der Einwohner von Petrograd, die in der Staatsduma versammelt sind, geben bekannt, daß die erste Sitzung dieser Vertreter heute, am 27. Februar, abends im Gebäude der Duma stattfindet.

Alle jene Truppen, die sich auf die Seite des Volkes gestellt haben, sollen unverzüglich ihre Vertreter wählen, für jede Kompanie einen Mann.

Die Fabrikarbeiter wählen einen Deputierten auf je tausend Mann.

Fabriken mit weniger als eintausend Arbeitern entsenden jeweils einen Deputierten.

27. Februar 1917.

Das Provisorische Exekutivkomitee des Sowjets der Arbeiterdeputierten

Rev. Übersetzung hier nach: Hellmann, M. (Hrsg.), Die Russische Revolution 1917, München 1964, S. 128.

Воззвание Исполнительного Комитета представителей рабочих и солдат

Граждане!

Заседающие в Государственной Думе представители рабочих, солдат и населения Петрограда объявляют, что

Первое заседание этих представителей состоится сегодня 27 Февраля вечером в помещении Думы.

Всем перешедшим на сторону народа войскам, немедленно избрать своих представителей по одному на каждую роту.

Заводам избрать своих депутатов по одному на каждую тысячу.

Заводы, имеющие менее тысячи рабочих, избирают по одному депутату.

27 февраля 1917 г.

Временный исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов

Документ находится: Государственный центральный музей современной истории России. Ф. листовок. ГИК № 16985/90; 352/83; 6000/б

-

Seite 1

Hier nach: GCMSIR, f. listovok, GIK Nr. 6000/a. Flugblatt. Gemeinfrei (amtliches Dokument).

Источник: ГЦМСИР, ф. листовок, ГИК №6000/а. Листовка. Общественное достояние (официальный документ)

Helmut Altrichter, Russland 1917: Ein Land auf der Suche nach sich selbst. 2. Aufl., Schöningh, Paderborn 2017.

Ėduard N. Burdžalov, Vtoraja russkaja revoljucija. Moskva, front, periferija [Die zweite russische Revolution. Moskau, die Front, die Peripherie]. Nauka, Moskva 1971.

Ėduard N. Burdžalov, Russia’s Second Revolution: The February 1917 Uprising in Petrograd (=Indiana-Michigan series in Russian and East European studies). Indiana Univ. Press, Bloomington 1987.

Orlando Figes, Die Tragödie eines Volkes: Die Epoche der russischen Revolution, 1891 bis 1924. Berlin-Verlag, Berlin 1998.

Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution: Petrograd, 1917 (=Publications on Russia and Eastern Europe of the School of International Studies 9). Univ. of Washington Press, Seattle/London 1981, Online.

Igorʹ P. Lejberov/Svetlana Dmitrievna Rudačenko, Revoljucija i chleb [Revolution und Brot]. Myslʹ, Moskva 1990.

Sergej S. Ol’denburg, Carstvovanie Imperatora Nikolaja II [Die Herrschaft vom Zaren Nikolaus II.]. TERRA, Moskva 1992.

Richard Pipes, Die russische Revolution. Bd. 1: Der Zerfall des Zarenreiches. Rowohlt, Berlin 1992.

Aleksandr V. Šubin, Velikaja Rossijskaja revoljucija: ot fevralja k oktjabrju 1917 goda [Die Große Russländische Revolution: Von Februar bis Oktober 1917]. Rodina Media, Moskva 2014.

Nikolaj N. Suchanov, 1917: Tagebuch der russischen Revolution. Hrsg. von Nikolaus Ehlert. Piper, München 1967.

Jurij S. Tokarev, Petrogradskij sovet rabočich i soldatskich deputatov v marte–aprele 1917 g. [Das Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatenräte im März–April 1917]. Nauka, Leningrad 1976.

Бурджалов, Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. Москва: Наука, 1967.

Бурджалов, Э. Н. Вторая русская революция. Москва, фронт, периферия. Москва: Наука, 1971.

Лейберов, И. П., Рудаченко, С. Д. Революция и хлеб. Москва: Мысль, 1990.

Ольденбург, С. С. Царствование Императора Николая II. Москва: ТЕРРА, 1992.

Пайпс, Р. Русская революция, Кн. 1: Агония старого режима, 1905-1917. Москва: Захаров, 2005.

Суханов, Н. Н. Записки о революции. Кн. I-VII. Берлин/Петербург/Москва, 1923.

Токарев, Ю. С. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в марте-апреде 1917 г. Ленинград: Наука, 1976.

Шубин, А. В. Великая Российская революция: от февраля к октябрю 1917 года. Москва: Родина медиа, 2014.

Altrichter, H. Russland 1917: Ein Land auf der Suche nach sich selbst [Россия 1917: страна в поисках самой себя]. 2. Aufl., Paderborn: Schöningh, 2017.

Figes, O. A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891—1924. London: Pimlico, 1997, онлайн.

Hasegawa, T. The February Revolution: Petrograd, 1917. Seattle/London: Univ. of Washington Press, 1981 (=Publications on Russia and Eastern Europe of the School of International Studies 9), онлайн.