Verordnung des Reichspräsidenten, betreffend die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung („Preußenschlag“): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 4: | Zeile 4: | ||

[[Kategorie:Dokument]] | [[Kategorie:Dokument]] | ||

[[Kategorie:deutsche Geschichte]][[Kategorie:Германская история]] | [[Kategorie:deutsche Geschichte]][[Kategorie:Германская история]] | ||

[[Kategorie:Verordnung]][[Kategorie:Указ]][[Kategorie:Innenpolitik]][[Kategorie:Внутренняя политика]][[Kategorie:Weimarer Republik]][[Kategorie:Веймарская Республика]][[Kategorie:Preußen]][[Kategorie:Пруссия]] | [[Kategorie:Verordnung]][[Kategorie:Указ]][[Kategorie:Innenpolitik]][[Kategorie:Внутренняя политика]][[Kategorie:Weimarer Republik]][[Kategorie:Веймарская Республика]][[Kategorie:Preußen]][[Kategorie:Пруссия]][[Kategorie:Putsch]][[Kategorie:Путч]] | ||

{{#set: | {{#set: | ||

Item=Schlüsseldokument | Item=Schlüsseldokument | ||

Version vom 25. September 2024, 14:21 Uhr

Die putschartige Absetzung der geschäftsführenden preußischen Landesregierung durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten am 20. Juli 1932 bedeutete das Ende des demokratischen Bollwerks Preußen. Der Freistaat Preußen hatte ab 1919 in Umkehrung seiner konservativen Rolle im Kaiserreich eine Stütze von Demokratie und Republik gebildet. Bis 1932 regierte hier die Weimarer Koalition aus (Mehrheits-)Sozialdemokraten, politischem Katholizismus und linksliberaler DDP, die im Reich bereits bei den Juniwahlen 1920 die Mehrheit verloren hatte. Mit dem sogenannten „Preußenschlag“ suchte die Reichsregierung gegenüber den Nationalsozialisten, die von Wahl zu Wahl stärker wurden, ihre Handlungs- und Kooperationsfähigkeit zu beweisen. Durch die Übernahme der Regierungsgewalt im bei weitem größten deutschen Einzelstaat durch das Reich schwächte die Regierung den Föderalismus entscheidend und arbeitete der endgültigen Ausschaltung Preußens durch die Nationalsozialisten am 6. Februar 1933 vor.

Низложение находящегося у власти правительства Пруссии по чрезвычайному указу Рейхспрезидента от 20 июля 1932 г., по форме своей напоминавшее путч, ознаменовало собой падение Пруссии как бастиона демократии. Начиная с 1919 г., Вольное государство Пруссия, изменив своей прежней консервативной роли в Германском рейхе, превратилось в оплот демократии и республики. В то время как на федеральном уровне Веймарская коалиция, состоявшая из социал-демократического большинства, представителей католических кругов и леволиберальной Немецкой демократической партии (НДП), уже во время июльских выборов 1920 г. утратила большинство, в Пруссии она правила до 1932 г. Предприняв так называемый «удар по Пруссии», правительство рейха стремилось продемонстрировать национал-социалистам, сила которых от выборов к выборам росла, свою дееспособность и готовность пойти на компромисс. Узурпировав государственную власть в самой крупной немецкой земле, правительство нанесло решающий удар по федерализму и подготовило почву для окончательного уничтожения Пруссии национал-социалистами 6 февраля 1933 г.

Die „Verordnung des Reichspräsidenten über die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Preußen“ vom 20. Juli 1932 basierte auf dem Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten nach Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung. Der Reichspräsident Paul von Hindenburg ernannte den Reichskanzler Franz von Papen zum Reichskommissar für Preußen und ermächtigte ihn, die preußischen Minister abzusetzen und andere Personen mit der Führung der Amtsgeschäfte in Preußen zu betrauen. Konkret bedeutete dies, dass Papen am 20. Juli den geschäftsführenden preußischen Ministerpräsidenten, den Sozialdemokraten Otto Braun, und den Chef der preußischen Polizei, Innenminister Carl Severing (SPD), absetzte und durch eigene Vertraute ersetzte. Den Essener Oberbürgermeister Franz Bracht ernannte er zum neuen preußischen Innenminister. Reichspräsident und Reichsregierung verletzten die Reichsverfassung und die preußische Verfassung, indem sie über den in Art. 48 vorgesehenen Zuständigkeitsbereich hinaus in die Verfassungsordnung eingriffen. Der von der preußischen Staatsregierung angestrengte Prozess vor dem Reichsgericht in Leipzig bestätigte die Rechte der Staatsregierung aber nur in ihrer Außenwirkung, d.h. im Instruktionsrecht der preußischen Stimmen im Reichsrat. Im Innenverhältnis bestätigte das Reichsgericht dagegen die Rechte des Reiches, in Preußen die Amtsgeschäfte führen zu können.

Reichspräsident Hindenburg wollte seit längerem einen durchgreifenden autoritären Umbau der Staatsorganisation des Deutschen Reiches und damit ein Ende der parlamentarischen Demokratie, wie sie in der Verfassung von 1919 festgeschrieben war. Der Dualismus zwischen dem Reich und Preußen, dem mit zwei Dritteln bei weitem größten Einzelstaat, stellte dabei ein schwer zu überwindendes Hindernis dar, zumal in Preußen die Verfassungsparteien von 1919, MSPD, Zentrumspartei und DDP, bis 1932 eine parlamentarische Mehrheit besaßen und die Regierung stellten. Auch nach den Landtagswahlen vom 24. April 1932, bei denen die Nationalsozialisten wie erwartet die mit Abstand größte Partei wurden, änderte sich daran zuerst nichts. Die NSDAP erreichte mit 36 Prozent ziemlich genau den gleichen Stimmenanteil wie im Reich am 31. Juli 1932. Durch eine Änderung der Geschäftsordnung des preußischen Landtages hatte die Weimarer Koalition zuvor durchgesetzt, dass die Wahl einer neuen Regierung mit absoluter Mehrheit zu erfolgen hatte. Die negative Mehrheit aus Nationalsozialisten und KPD, die fast 13 Prozent der Stimmen erhalten hatte, verhinderte dies. Die Regierung der Weimarer Koalition blieb daher geschäftsführend im Amt.

Nachdem Hindenburg im April 1932 mit Hilfe Heinrich Brünings und der SPD wiedergewählt worden war und das von der SPD tolerierte Präsidialkabinett Brüning Ende Mai 1932 entlassen worden war, setzten Hindenburg und der neue Reichskanzler Papen auf einen offenen Umbau der Verfassungsinstitutionen. Dafür und für einen Ausgleich mit den Nationalsozialisten musste die preußische Regierung beseitigt werden. Begründet wurde dieser verfassungswidrigen Schritt mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Preußen und im Reich. Alleine am 10. Juli 1932 hatte es im gesamten Reichsgebiet in der vor den Reichstagswahlen aufgeheizten Stimmung 17 Tote, zehn tödlich Verletzte und 181 Schwerverletzte gegeben. Reichsinnenminister Wilhelm Freiherr von Gayl forderte am 11. Juli einen Reichskommissar für Preußen. Den unmittelbaren Vorwand zum Eingreifen bildete schließlich der sogenannte „Altonaer Blutsonntag“: Am 17. Juli 1932 kamen bei Straßenkämpfen in Altona 19 Menschen zu Tode, wofür die Reichsregierung die preußische Regierung verantwortlich machte. Tatsächlich war die Gewalthäufung seit Mitte Juni 1932 die Folge der Aufhebung des Verbots von SA und SS vom 16. Juni 1932, wodurch Adolf Hitlers Unterstützung für den Kurs des Reichspräsidenten erkauft werden sollte. Am 18. Juli 1932, dem Tag nach dem Altonaer Blutsonntag, erließ die Reichsregierung ein allgemeines Versammlungsverbot unter freiem Himmel und bestellte drei preußische Minister, den Sozialdemokraten Severing, Heinrich Hirtsiefer vom Zentrum und den Parteilosen Otto Klepper, in die Reichskanzlei. Dort wurde ihnen am 20. Juli die längst unterzeichnete Notverordnung eröffnet.

Anders als beim Kapp-Putsch 1920 kam es beim Staatstreich der Reichsregierung gegen Preußen am 20. Juli 1932 nicht zu einem Generalstreik der Gewerkschaften und zu Protestaktionen der politischen Arbeiterbewegung. Während 1920 Vollbeschäftigung geherrscht hatte, befand sich das Reich 1932 mit über 6 Millionen Arbeitslosen auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise. Der Arbeiterbewegung fiel es daher schwer, ihre Klientel zum offenen Widerstand zu motivieren. Die Antwort auf den Preußenschlag sollte bei den Reichstagswahlen am 31. Juli 1932 gegeben werden. Außerdem befürchtete die SPD realistischerweise, dass die KPD Nutznießer einer Protestwelle sein könnte, da sie die reformistische SPD an Radikalität jedes Mal übertrumpfen konnte. Bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 wurde die NSDAP die stärkste Partei und erreichte ihr bestes Ergebnis bei freien Wahlen.

Indem die Reichsregierung die preußische Regierung gewaltsam absetzte und danach die Geschäfte des größten Einzelstaates in die eigene Regie übernahm, veränderte sie die föderale Verfassungsordnung des Deutschen Reiches massiv, was bezeichnenderweise Proteste der bayerischen konservativen Staatsregierung auslöste. Der Preußenschlag stellte den ersten Schritt auf dem Weg zum Einheitsstaat der NS-Diktatur dar. Die Reichsregierung begünstigte mit der Schwächung der letzten verbliebenen demokratischen Bastion im Reich die Regierungsübernahme Hitlers im Januar 1933 und das Ende des Föderalismus wenige Wochen später.

«Указ Рейхспрезидента о восстановлении общественной безопасности и порядка на территории Пруссии» от 20 июля 1932 г. основывался на праве Рейхспрезидента применять чрезвычайные полномочия, которым он обладал согласно статье 48 Конституции Веймарской республики. Рейхспрезидент назначил рейхсканцлера Франца фон Папена рейхскомиссаром Пруссии и предоставил ему полномочия по смещению прусских министров и возложению их обязанностей на других лиц. На деле Папен 20 июля сместил правящего премьер-министра Пруссии социал-демократа Отто Брауна и главу прусской полиции министра внутренних дел Карла Зеверинга (СПД), заменив их своими доверенными лицами. Так, новым министром внутренних дел Пруссии он назначил обер-бургомистра Эссена Франца Брахта. В нарушение Конституции рейха и Конституции Пруссии Рейхспрезидент и правительство рейха посягнули на конституционное устройство в объеме, превышавшем установленный статьей 48. Однако в ходе судебного разбирательства, возбужденного Прусским правительством в Верховном суде рейха в Лейпциге, права прусского правительства были подтверждены только в области внешнего действия, то есть его права инструктировать представителей Пруссии при голосовании в рейхсрате. Одновременно Верховный суд рейха подтвердил право рейха осуществлять власть в Пруссии.

Рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург уже давно стремился к коренному переустройству государственных структур Германского рейха на авторитарных началах, чтобы тем самым покончить с парламентской демократией, закрепленной в Конституции 1919 г. Дуализм рейха и Пруссии – последняя, занимая две трети территории всей Германии, намного больше других земель – являлся труднопреодолимым препятствием на его пути, тем более, что в Пруссии до 1933 г. парламентское большинство находилось на стороне конституционалистских партий 1919 г. – СДПГ, Центра и НДП, которые формировали правительство. Ситуацию поначалу не изменили лаже и выборы в ландтаг 24 апреля 1932 г., на которых национал-социалисты ожидаемо, с заметным отрывом, получили большинство голосов. НСДАП получила 36 % всех голосов, примерно столько же, как и на выборах в рейхстаг 31 июля 1932 г. Ранее Веймарская коалиция добилась внесения изменений в регламент прусского ландтага, требующих, чтобы новое правительство избиралось абсолютным большинством голосов. Однако негативное большинство[1], в которое входили национал-социалисты и КПД, получившее почти 13% голосов, препятствовало этому. Поэтому правительство Веймарской коалиции осталось у власти.

После того как Гинденбург в апреле 1932 г. при содействии Генриха Брюнинга и СПД был вновь избран Рейхспрезидентом, а правящий кабинет Брюнинга, пользовавшийся благоволением со стороны СПД, в конце мая 1932 г. был смещен, Гинденбург и новый рейхсканцлер Папен сделали ставку на открытую реорганизацию органов государственной власти, закрепленных в Конституции. С этой целью, а также для того, чтобы прийти к соглашению с национал-социалистами, им потребовалось устранить прусское правительство. Обоснованием для такого шага, противоречащего духу Конституции, стала чреватая гражданской войной ситуация в Пруссии и во всем рейхе. Только в течение одного дня – 10 июля 1932 г. – в рейхе, где страсти в преддверии выборов уже успели накалиться, было зарегистрировано 17 убийств, 10 смертельных ранений и 181 тяжелое ранение. 11 июля рейхсминистр внутренних дел барон фон Гайль потребовал назначить в Пруссию рейхскомиссара. Непосредственным поводом для вмешательства послужило так называемое «Кровавое воскресенье в Альтоне». 17 июля 1932 г. во время уличных боев в Альтоне, погибло 19 человек; ответственность за их гибель правительство рейха возложило на правительство Пруссии. В действительности эскалация насилия, наблюдавшаяся с середины июня 1932 г., была результатом снятия 16 июня 1932 г. запрета на деятельность СА и СС, посредством которого Рейхспрезидент стремился обеспечить поддержку Адольфом Гитлером своего политического курса. 18 июля 1932 г., на следующий день после Альтонского кровавого воскресенья, правительство приняло закон, запрещавший любые уличные собрания, и вызвало в рейхсканцелярию трех прусских министров – социал-демократа Зеверинга, представителя Центра Генриха Гиртзифера и беспартийного Отто Клеппера. 20 июля их ознакомили с давно подписанным чрезвычайным Указом.

В отличие от Капповского путча 1920 г., государственный переворот, организованный правительством рейха в Пруссии 20 июля 1932 г., не был встречен ни всеобщей забастовкой профсоюзов, ни акциями протеста со стороны политического рабочего движения. Если в 1920 г. имела место полная занятость населения, то в 1932 г. рейх, число безработных в котором насчитывало 6 миллионов, переживал пик мирового экономического кризиса. Поэтому рабочему движению было очень трудно поднять своих сторонников на открытую борьбу. Ответ на «Удар по Пруссии» предполагалось дать во время выборов 31 июля 1932 г. Кроме того, СПГ не без оснований опасалась, что КПГ наживется на волне протеста, так как по степени радикальности своих лозунгов она всякий раз оставляла позади реформистскую СПД. На выборах 31 июля 1932 г. НСДАП получила большинство голосов, добившись своего лучшего результата на свободных выборах.

Силой сместив правительство Пруссии и взяв все бразды правления в самой большой земле рейха в свои руки, правительство рейха в значительной степени изменило федеративный характер конституционного устройства Германского рейха. Примечательно, что это вызвало протест со стороны консервативного правительства Баварии. «Удар по Пруссии» стал первым шагом на пути к единому государству национал-социалистической диктатуры. Ослабив последний существующий бастион демократии в рейхе, правительство рейха способствовало [[ приходу к власти в январе 1933 г. Гитлера и несколькими неделями позже – крушению федерализма.

- ↑ Ситуация, при которой две партии суммарно получают большинство в парламенте, но не могут создать коалицию из-за существующих между ними неразрешимых противоречий. Прим. перев.

Verordnung des Reichspräsidenten, betreffend die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet des Landes Preußen

Vom 20. Juli 1932

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 1 und 2 der Reichsverfassung verordne ich zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet des Landes Preußen folgendes:

Für die Geltungsdauer dieser Verordnung wird der Reichskanzler zum Reichskommissar für das Land Preußen bestellt. Er ist in dieser Eigenschaft ermächtigt, die Mitglieder des Preußischen Staatsministeriums ihres Amtes zu entheben. Er ist weiter ermächtigt, selbst die Dienstgeschäfte des Preußischen Ministerpräsidenten zu übernehmen und andere Personen als Kommissare des Reiches mit Führung der Preußischen Ministerien zu betrauen.

Dem Reichskanzler stehen alle Befugnisse des Preußischen Ministerpräsidenten, den von ihm mit der Führung der Preußischen Ministerien betrauten Personen innerhalb ihres Geschäftsbereichs alle Befugnisse der Preußischen Staatsminister zu. Der Reichskanzler und die von ihm mit der Führung der Preußischen Ministerien betrauten Personen üben die Befugnisse des Preußischen Staatsministeriums aus.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Neudeck und Berlin, den 20. Juli 1932

Der Reichspräsident

von Hindenburg

Der Reichskanzler

von Papen

Hier nach: Reichsgesetzblatt, 1932, Nr. 48, S. 377f.

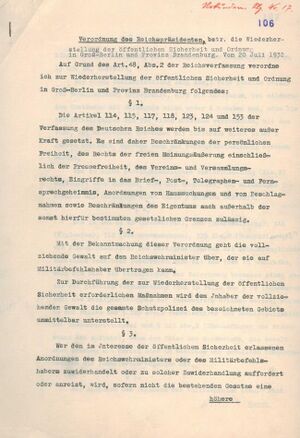

Verordnung des Reichspräsidenten, betreffend die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Groß-Berlin und Provinz Brandenburg

Vom 20. Juli 1932

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 1 und 2 der Reichsverfassung verordne ich zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Groß-Berlin und Provinz Brandenburg folgendes:

Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reiches werden bis auf weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen und von Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig.

Mit der Bekanntmachung dieser Verordnung geht die vollziehende Gewalt auf den Reichswehrminister über, der sie auf Militärbefehlshaber übertragen kann.

Zur Durchführung der zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen wird dem Inhaber der vollziehenden Gewalt die gesamte Schutzpolizei des bezeichneten Gebiets unmittelbar unterstellt.

Wer den Interessen der öffentlichen Sicherheit erlassenen Anordnungen des Reichswehrministers oder der Militärbefehlshabers zuwiderhandelt oder zu solcher Zuwiderhandlung auffordert oder anreizt, wird, sofern nicht die bestehenden Gesetze eine höhere Strafe bestimmen, mit Gefängnis oder Geldstrafe bis zu 15000 Reichsmark bestraft.

Wer durch Zuwiderhandlung nach Abs. 1 eine gemeine Gefahr für Menschenleben herbeiführt, wird mit Zuchthaus, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter 6 Monaten und, wenn die Zuwiderhandlungen den Tod eines Menschen verursachen, mit dem Tode, bei mildernden Umständen mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft. Daneben kann auf Vermögenseinziehung erkannt werden.

Wer zu einer gemeingefährlichen Zuwiderhandlung (Abs. 2) auffordert oder anreizt, wird mit Zuchthaus, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft.

Die in den §§ 81 (Hochverrat), 302 (Brandstiftung), 311 (Explosion), 312 (Überschwemmung), 315 Abs. 2 (Beschädigung von Eisenbahnanlagen) des Strafgesetzbuchs mit lebenslänglichen Zuchthaus bedrohten Verbrechen sind mit dem Tode zu bestrafen, wenn sie nach der Verkündigung der Verordnung begangen sind; unter der gleichen Voraussetzung kann im Falle des § 92 (Landesverrat) des Strafgesetzbuchs auf Todesstrafe erkannt werden; ebenso in den Fällen des § 125 Abs. 2 (Rädelsführer und Gewalttätigkeiten bei Zusammenrottung) und § 115 Abs. 2 (Rädelsführer und Widerstand bei Aufruhr), wenn der Täter den Widerstand die Gewalt oder Drohung mit Waffen oder in bewußtem und gewolltem, Zusammentreffen mit Bewaffneten begangen hat.

Auf Ansuchen des Inhabers der vollziehenden Gewalt sind durch den Reichsminister der Justiz außerordentliche Gerichte zu bilden.

Zur Zuständigkeit dieser Gerichte gehören außer dem in § 9 der Verordnung des Reichspräsidenten vom 29. März 1921 (Reichsgesetzbl. S. 371) aufgeführten Straftaten auch die Vergehen und Verbrechen nach § 3 der vorliegenden Verordnung.

Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft.

Neudeck und Berlin, den 20. Juli 1932

Der Reichspräsident

von Hindenburg

Der Reichskanzler

von Papen

Der Reichsminister des Innern

Freiherr von Gayl

Der Reichswehrminister

von Schleicher

Hier nach: Reichsgesetzblatt, 1932, Nr. 48, S. 377f.

Указ Рейхспрезидента о восстановлении общественной безопасности и порядка на территории земли Пруссия

От 20 июля 1932 г.

На основании абз. 1 и 2 ст. 48 Конституции рейха и с целью восстановления общественной безопасности и порядка в земле Пруссия постановляю:

На период действия данного указа назначить рейхсканцлера рейхскомиссаром земли Пруссия. В этом качестве он правомочен лишать постов членов государственного министерства Пруссии. Он сам уполномочен выполнять функции премьер-министра Пруссии и поручать другим лицам руководство прусскими министерствами в должности комиссаров рейха.

Передать рейхсканцлеру все полномочия, которыми обладает премьер-министр Пруссии, а лицам, уполномоченным им на руководство министерствами Пруссии, предоставить полномочия прусских государственных министров в рамках их компетенций. Рейхсканцлер и лица, на которых он возложил руководство прусскими министерствами, обладают полномочиями государственного министерства Пруссии.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Нойдек и Берлин, 20 июля 1932 г.

Рейхспрезидент

фон Гинденбург

Рейхсканцлер

фон Папен

Источник: Вестник имперского законодательства, 1932 г., № 48, с. 377 и далее. (Перевод с нем.: Л. Бённеманн. Редакция перевода: Л. Антипова)

Указ Рейхспрезидента о восстановлении общественной безопасности и порядка в Большом Берлине и в провинции Бранденбург

от 20 июля 1932 г.

На основании абз. 2 ст. 48 Конституции рейха и с целью восстановления общественной безопасности и порядка в Большом Берлине и провинции Бранденбург постановляю:

Отменить до будущих распоряжений статьи 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153 Конституции Германского рейха. Соответственно, допускаются ограничения личной свободы и прав на свободное выражение мнения, включая свободу прессы и собраний; нарушение тайны переписки, почтовых отправлений, телеграфных и телефонных сообщений; разрешается выдача ордеров на обыск жилища и проведение изъятий, а также ограничение прав собственности, в том числе и выходящее за пределы действующего в этой области законодательства.

С момента обнародования настоящего указа передать исполнительную власть министру рейхсвера, который вправе передавать ее военным командирам.

В целях осуществления мер, необходимых для восстановления общественной безопасности все полицейские силы на указанной территории передаются в непосредственное подчинение лица, обладающего всей полнотой исполнительной власти.

Любой, кто нарушает распоряжения министра рейхсвера или военного командующего, принятые в интересах общественной безопасности, или же подстрекает к сопротивлению, тот подлежит наказанию в виде тюремного заключения или денежного штрафа до 15.000 марок, если существующий закон не предусматривает более строгого наказания.

Любой, кто своими действиями, указанными в абз. 1, подвергает опасности человеческую жизнь, подлежит наказанию в виде каторжных работ, а при смягчающих обстоятельствах – тюремного заключения на срок не менее шести месяцев; в случае, если противоправные действия повлекли смерть человека, виновный наказывается смертной казнью, при смягчающих обстоятельствах – каторжными работами на срок не менее двух лет. При этом допускается также конфискация имущества.

Лица, поощряющие или подстрекающие к общественно опасным правонарушениям (абз. 2), наказывается каторжными работами или, при смягчающих обстоятельствах, – лишением свободы на срок не менее 3 месяцев.

Преступления, наказуемые в соответствии статьям 81 (государственная измена), 302 (поджог), 311 (подрыв), 312 (затопление), 315, абз. 2 (нанесение ущерба железнодорожным сооружениям) Уголовного кодекса и подлежащие наказанию в виде пожизненных каторжных работ, караются смертной казнью, если они были совершены после опубликования данного указа; при том же условии в случае применения ст. 92 Уголовного кодекса (измена родине) может быть вынесен смертный приговор; это касается также тех случаев, когда применяется абз. 2 ст. 125 (подстрекательство и акты насилия в общественных местах) и абз. 2 ст. 115 (подстрекательство и сопротивление при беспорядках), если лицо оказало сопротивление, произвело насильственные действия, угрожало оружием или же приняло сознательное и намеренное участие в вооруженных столкновениях.

По требованию лица, обладающего всей полнотой исполнительной власти, рейхсминистр юстиции обязан сформировать чрезвычайные суды.

К компетенции этих судов, помимо перечисленных в § 9 указа Рейхспрезидента от 29 марта 1921 г. наказуемых деяний (Вестник имперского законодательства, с. 371), относятся и правонарушения и преступления согласно § 3 настоящего Указа.

Указ вступает в силу с момента его обнародования.

Нойдек и Берлин, 20 июля 1932 г.

Рейхспрезидент

фон Гинденбург

Рейхсканцлер

фон Папен

Рейхсминистр внутренних дел

барон фон Гайль

Министр рейхсвера

фон Шлейхер

Источник: Вестник имперского законодательства, 1932 г., № 48, с. 377 и далее. (Перевод с нем.: Л. Бённеманн. Редакция перевода: Л. Антипова)

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

BArch, R 5201/99, Bl. 106ff. Original, Online. Gemeinfrei (amtliches Werk).

BArch [Германский федеральный архив], R 5201/99, Bl. 106ff. Подлинник, онлайн. Общественное достояние (официальный документ).

Hans-Peter Ehni, Bollwerk Preussen? Preussen-Regierung, Reich-Länder-Problem und Sozialdemokratie 1928–1932 (=Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung 111). Verlag Neue Gesellschaft, Bonn 1975.

Das Kabinett von Papen: 1. Juni bis 3. Dezember 1932 (=Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik). Bearb. von Karl-Heinz Minuth. Boldt, Boppard am Rhein 1989, Online.

Horst Möller, Parlamentarismus in Preußen 1919–1932. Droste, Düsseldorf 1985.

Hagen Schulze, Otto Braun oder Preußens Demokratische Sendung: eine Biographie. 2. Aufl., Propyläen, Frankfurt a. M. 1981.

Heinrich August Winkler, Der Weg in die Katastrophe: Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik, 1930 bis 1933 (=Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 11). J.H.W. Dietz, Berlin/Bonn 1987, Online.

Ehni, H.-P. Bollwerk Preussen? Preussen-Regierung, Reich-Länder-Problem und Sozialdemokratie 1928–1932 [Оплот Пруссия? Прусское правительство, проблема рейхсвера и социал-демократия в 1928-1932 гг.]. Bonn: Verlag Neue Gesellschaft, 1975 (=Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung 111).

Das Kabinett von Papen: 1. Juni bis 3. Dezember 1932 [Кабинет Папена: 1 июня - 3 декабря 1932 г.] / сост. K.-H. Minuth. Boppard am Rhein: Boldt, 1989, онлайн.

Möller, H. Parlamentarismus in Preußen 1919–1932 [Парламентаризм в Пруссии 1919-1932 гг.]. Düsseldorf: Droste, 1985.

Schulze, H. Otto Braun oder Preußens Demokratische Sendung: eine Biographie [Отто Браун или демократическая миссия Пруссии: биография]. 2. Aufl., Frankfurt a. M.: Propyläen, 1981.

Winkler, H. A. Der Weg in die Katastrophe: Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik, 1930 bis 1933 [Дорога к катастрофе: Рабочие и рабочее движение в Веймарской республике, 1930-1933 гг.]. Berlin/Bonn: J.H.W. Dietz, 1987 (=Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 11), онлайн.