Erklärung des Generalfeldmarschalls von Hindenburg vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (Dolchstoßlegende)

Die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg, der Zusammenbruch der bestehenden Ordnung sowie die Bedingungen des Friedensvertrages von Versailles und die damit verbundene Schuldzuweisung für die Auslösung der Kriegskatastrophe waren eine schwere Hypothek für die erste deutsche Demokratie. Kein Wunder, dass man nach einer für alle sozialen Gruppen akzeptablen Erklärung für das Geschehene suchte. Das Erklärungsmuster, das bereits gegen Ende des Krieges entworfen worden war, erhielt mit der Erklärung von Generalfeldmarschall Hindenburg in der öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses am 18. November 1919 seinen quasi-offiziellen Segen. Der berühmte Feldherr des Ersten Weltkriegs sprach die deutschen Militärs von der Verantwortung für den Kriegsausbruch und von der Schmach der Niederlage frei, indem er behauptete, Politiker im Hinterland, Parteifunktionäre und Revolutionäre hätten der Armee einen verräterischen Dolchstoß in den Rücken versetzt und das deutsche Volk so um den verdienten Sieg gebracht. Die Dolchstoßlegende trug von 1919 bis 1933 zur Destabilisierung der politischen Lage in der Weimarer Republik bei und wurde von politischen Kräften unterschiedlicher Couleur erfolgreich als Kampfmittel gegen die neue Staatsform und ihre Vertreter eingesetzt.

Поражение Германии в Первой мировой войне, крах существующего порядка, а также условия Версальского мирного договора и обвинения в развязывании мировой катастрофы легли тяжелым бременем на плечи первой немецкой демократии и породили попытки найти приемлемое для всех социальных групп объяснение произошедшему. Такой образец толкования, заложенный уже к концу войны, был легитимировал в заявлении генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга на публичном заседании следственной комиссии 18 ноября 1919 г. Прославленный полководец Первой мировой снял с германских военных ответственность за начало войны и избавил их от позора поражения, заявив, что представители тыла – партийные деятели и революционеры – нанесли армии предательский «удар в спину», лишив немецкий народ заслуженной победы. В период с 1919 по 1933 гг. так называемая «легенда о дольхштосе» (нем. Dolchstoßlegende, букв. «легенда об ударе кинжалом в спину») способствовала дестабилизации политической ситуации в Веймарской республике, и успешно использовалась различными силами как действенное средство борьбы против новой формы государства и его носителей.

Noch im Sommer 1918 bemühte sich die deutsche Propaganda, die Bevölkerung von einem baldigen Sieg der deutschen Waffen zu überzeugen: Für dessen Unvermeidlichkeit sprach der Friedensschluss von Brest-Litovsk, der den Krieg an der Ostfront beendete und Deutschland einen enormen Gebietszuwachs und Einflussbereich sicherte. An der Westfront bestand die deutsche Besatzung in Belgien und Frankreich fort – der Krieg tobte im Ausland, nicht auf deutschem Boden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Ereignisse vom November 1918 – der Thronverzicht des Kaisers, die Revolution und die Ausrufung einer neuen Staatsform, schließlich die Unterzeichnung des Waffenstillstands von Compiègne, mit dem die Niederlage im Krieg anerkannt wurde – sowohl für die Mehrheit der Soldaten an der Front als auch für die Bevölkerung im Hinterland völlig unerwartet kamen.

Der Deutschland aufgezwungene Friedensvertrag widersprach den Bedingungen des Waffenstillstands und den Erklärungen des US-Präsidenten über einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen. Deutschland verlor einen bedeutenden Teil seines Territoriums und alle Kolonien; zudem musste es sich zu Reparationszahlungen und einer umfassenden Demilitarisierung verpflichten. Darüber hinaus erklärte der Vertrag das Deutsche Reich zum Hauptschuldigen am Ausbruch der Weltkatastrophe. Nicht zuletzt die Kriegsniederlage und die Unterzeichnung des Versailler Vertrags durch die Regierung der Republik diskreditierten den ersten Versuch, in Deutschland eine Demokratie zu begründen, politisch und kulturell.

Sowohl der militärischen Elite des Reiches als auch den einfachen Deutschen fiel es schwer, die militärische Niederlage Deutschlands anzuerkennen. Die Gesellschaft versuchte, dem Geschehenen eine für sie akzeptable Deutung zu geben, um so die verlorene Einheit wiederherzustellen. Einen der ersten Versuche, der Katastrophe einen Sinn zu geben, unternahm der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert, der in seiner Begrüßungsrede an die heimkehrenden Soldaten erklärte, nicht der Feind habe Deutschland besiegt, sondern der Krieg sei aufgrund der Überlegenheit des Gegners an Truppen und materiellen Ressourcen verloren gegangen. Dieses Deutungsmuster, das die politische Führung der Republik anbot, schlug jedoch keine Wurzeln im öffentlichen Bewusstsein.

Der Vorwurf der Kriegsauslösung führte zur Einsetzung mehrerer parlamentarischer Untersuchungsausschüsse mit dem Ziel, Deutschland zu entlasten und im Gegenzug die Schuld der Alliierten nachzuweisen. Der zweite Untersuchungsausschuss stellte Nachforschungen über die Ursachen und Umstände an, die zur Ablehnung der Friedensangebote während des Krieges geführt hatten. Als Konsequenz aus der ersten Untersuchung wurden Vertreter der ehemaligen Regierung und der Obersten Heeresleitung, Kanzler Theobald von Bethmann Hollweg, Vizekanzler Karl Helfferich, Generalfeldmarschall Hindenburg und General Erich Ludendorff, vor den Ausschuss zitiert. Bereits bei der Vernehmung Helfferichs kam es zu einem handfesten Skandal, als dieser ein Ausschussmitglied, einen Vertreter der USPD, beschuldigte, von der sowjetischen Regierung Bestechungsgelder für die Vorbereitung der Revolution in Deutschland erhalten zu haben. Die Ankunft von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg in Berlin, der sich während des Krieges den Ruhm des „Siegers von Tannenberg“ erworben hatte und gegen Kriegsende zu einer Art „Ersatzkaiser“ avanciert war, wurde mit Pomp begangen: Vor dem Sonderzug erschien eine Ehrengarde der Reichswehr, die den Feldmarschall während seines Aufenthalts in der Hauptstand schützte.

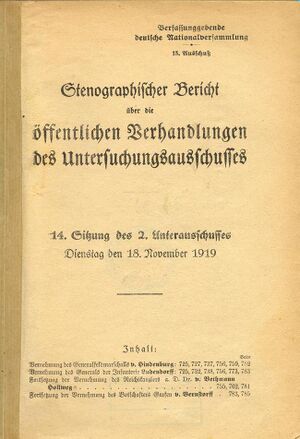

Am 18. November 1919, dem Tag seiner Rede, waren im überfüllten Sitzungssaal des Parlamentarischen Ausschusses auch Vertreter der deutschen und internationalen Presse. Der Platz, der für den Generalfeldmarschall bestimmt war, war mit einem Chrysanthemenstrauß mit schwarz-weiß-roter Schleife geschmückt. Der in Paradeuniform erschienene Hindenburg wurde stehend begrüßt.

In seiner Erklärung rechtfertigte der Generalfeldmarschall die Maßnahmen der Dritten Obersten Heeresleitung, indem er die Zuhörer darauf aufmerksam machte, dass er und Ludendorff erst zwei Jahre nach Kriegsbeginn ihre Ämter angetreten und eine faktisch aussichtslose Lage übernommen hätten, nachdem die Chancen, die der Schlieffen-Plan angeblich geboten hatte, endgültig vertan und die materielle Überlegenheit der Entente offenkundig geworden war.

Hindenburg griff in seiner Rede auf Stereotypen zurück, die in der deutschen Öffentlichkeit während des Krieges weit verbreitet waren, nationale Einheit stifteten und von den Zuhörern vermutlich als Wahrheitsaussagen verstanden werden konnten. So hatte die Erwähnung der zahlreichen Feinde die Zuhörer auf das Bild eines von einer „Welt von Feinden“ umgebenen Deutschlands verwiesen – ein Bild, das die Unvermeidlichkeit des Krieges und den Rückgriff der politischen und militärischen Führung des Landes auf präventive Maßnahmen rechtfertigte.

Hindenburg betonte insbesondere den neuen Charakter des vergangenen Krieges, zu dessen Merkmalen die beispiellose Vermehrung der Truppen, die entscheidende Rolle der Technik und die Abhängigkeit der staatlichen Kampfkraft von der Wirtschaftskraft gehörten. All dies waren Elemente der gegen Kriegsende und vor allem in der Zwischenkriegszeit verbreiteten Konzeption des „totalen Krieges“, zu deren Popularisierung General Ludendorff wesentlich beitrug. Insbesondere der neue Charakter des Krieges, so Hindenburg, habe die außerordentlichen Maßnahmen der Obersten Heeresleitung an der Front und im Hinterland gerechtfertigt.

Nicht zufällig berief sich Hindenburg auf General Carl von Clausewitz, den berühmten deutschen Militärtheoretiker aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seine Abhandlung Vom Kriege wurde für die Offiziere des deutschen Generalstabs zu einer Art Bibel, an der sie die deutschen Militärdoktrin ausrichteten. Clausewitz‘ Einfluss ist zu verdanken, dass die deutsche Heeresleitung moralische Eigenschaften wie den Geist der Armee und das Militärgenie der Feldherren als entscheidende Faktoren ansah. Indem Hindenburg Clausewitz' berühmte Definition zitierte, der Krieg sei eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sprach er die militärische Elite des Kaiserreichs vom Vorwurf der Kriegsauslösung frei und belastete zugleich die zivilen Politiker. Die Oberste Heeresleitung, die, so der Feldmarschall, den Krieg nicht gewollt habe, sei zur Geisel der Fehlentscheidungen der politischen Führung des Reiches geworden und habe nur in der guten Absicht gehandelt, den Krieg in kürzester Zeit zu beenden und die Entwicklung des Landes in friedliche Bahnen zu lenken. Die angeblich „glänzenden Siege“, die er und Ludendorff an der Ostfront, vor allem in den Schlachten bei Tannenberg und an den Masurischen Seen, errungen hätten, seien der Beweis dafür, dass ein erfolgreicher Kriegsausgangs für Deutschland möglich gewesen sei.

Indem Hindenburg die deutschen Militärs von der Verantwortung für den Kriegsausbruch freisprach, befreite er auch den „guten Kern des Heeres“ und das Offizierskorps von der Schmach der Niederlage. Damit belastete er, wie es inzwischen Tradition geworden war, die Parteien, die die Einheit des Volkes untergruben, vor allem aber die Revolutionäre, die Flotte und Heer „planmäßig“ zersetzt hätten. Seine These vom verräterischen Dolchstoß in den Rücken der deutschen Armee untermauerte der Generalfeldmarschall mit der angeblichen Äußerung des englischen Generals Maurice, die ihm ein Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung noch im Dezember 1918 zugeschrieben hatte.

Am Ende seiner Rede versuchte Hindenburg, die Autorität seines Stabschefs und Mitinitiators der Kriegsmaßnahmen, General Ludendorff, wiederherzustellen, indem er sich für alle Entscheidungen der Dritten Obersten Heeresleitung gleichermaßen verantwortlich erklärte. Dieser taktische Schachzug entsprach voll und ganz dem Ehrenkodex eines preußischen Offiziers und dem Prinzip der Verantwortung des Vorgesetzten für die Handlungen seines Untergebenen.

Nach allgemeiner Einschätzung war es den Vertretern der militärischen Elite des Reichs mit der Erklärung Hindenburgs gelungen, den Vertretern der neuen republikanischen Staatsordnung eine schwere Niederlage zuzufügen. Zeitzeugen betonten das tiefe Misstrauen der Militärs gegenüber dem parlamentarischen Forum und die Unentschlossenheit der Ausschussmitglieder gegenüber der Autorität des Generalfeldmarschalls. Angesichts der positiven Aufnahme der Erklärung äußerten ausländische Journalisten Zweifel an der politischen Zweckmäßigkeit des Prozesses. Der Zweite Untersuchungsausschuss fristete fortan ein Schattendasein, seine Gutachten wurden in der Presse weitgehend verschwiegen.

Die eigentliche Dolchstoßthese war Gegenstand der Verhandlungen im Vierten Untersuchungsausschuss, der sich zum Ziel gesetzt hatte, das Ausmaß der sozialen und moralischen Erosionsprozesse im Hinterland, deren Einfluss auf Herr und Marine, und die demoralisierende Wirkung der Annexions- und Revolutionspropaganda auf den Kampfgeist der Truppen zu untersuchen. Die Ergebnisse der Untersuchung, die der militärischen Führung zahlreiche Fehlentscheidungen nachwies, wurden jedoch auch der breiten Öffentlichkeit vorenthalten.

Die Dolchstoßlegende, die der politischen Führung im Hinterland die Schuld an der Niederlage gab, passte gut in die politische und geistige Atmosphäre der Weimarer Republik. Sie bot die letzte Legitimation für soziale und politische Feindbilder, zu denen Juden, Sozialdemokraten, Kommunisten, linke Intellektuelle und Frauen erklärt wurden. Während der gesamten Zeit der Republik wurde der Mythos von konservativen Kreisen gnadenlos instrumentalisiert, um die Republik als Staatsform und ihre wenigen Anhänger zu diskreditieren. Vor allem die Frontsoldaten waren für diese Erklärung der Kriegsniederlage empfänglich, gab sie doch dem Kampf, der ihnen die Jugend geraubt hatte, einen Sinn.

Seit den 1950er Jahren haben Historiker, die sich mit der Novemberrevolution und der Weimarer Republik befassen, die Dolchstoßlegende aus der Sicht ihrer liberalen Kritiker bewertet. Sie bemühten sich, ihre Apologeten zu widerlegen und ihren negativen Einfluss auf die geistige Atmosphäre und die politische Lage in der ersten deutschen Demokratie nachzuweisen. In neueren Untersuchungen haben Historiker versucht, die äußerst komplexe Entstehungsgeschichte des Dolchstoß-Topos zu rekonstruieren. Sie zeigten, dass Deutungsmuster soldatischer Erfahrungen, die der Dolchstoßlegende verwandt waren, schon lange vor dem plötzlichen Kriegsende entstanden. Die Feldpost der Soldaten belegt die negative Abwehrreaktion der Armee in den Jahren 1917/1918 auf die Veränderung der innenpolitischen Lage. Bereits während des Aprilstreiks 1917 zeichneten sich Ansätze einer Konfrontation zwischen Front und Hinterland ab; die Dolchstoßrhetorik nahm zu dieser Zeit Gestalt an und artikulierte sich in der Bezeichnung der Bürger im Hinterland als Verräter. Im Januar 1918 bezeichnete die Frontpresse die Streikenden schließlich als „Brüdermörder“. Im Gegensatz zu einer späteren Version der Dolchstoßlegende wurde den Soldaten jedoch eingeschärft, dass ein Sieg Deutschlands auch dann möglich sei, wenn das Hinterland den Truppen die Unterstützung verweigere. Neuere Forschungen zeigen, wie sehr sich der Inhalt der Dolchstoßlegende im Zuge der Ereignisse der Novemberrevolution, in der instabilen Anfangsphase der Republik und in der Phase ihrer Stabilisierung wandelte und wie sie in der Zeit des Nationalsozialismus instrumentalisiert wurde. Darüber hinaus zeigt die Rezeption der Legende in unterschiedlichen gesellschaftlichen und ethischen Milieus, dass es zahlreiche „Dolchstöße“ gegeben hat.

Die Auseinandersetzungen um den „Dolchstoß“ trugen auch unabhängig von der Tätigkeit der Untersuchungsausschüsse weiter zur Destabilisierung der politischen Lage in der Weimarer Republik bei. 1924 wurde der erste Reichspräsident Ebert wegen seiner Beteiligung an Streikaktionen im Januar 1918 vor Gericht gestellt und des Hochverrats angeklagt. Nicht zuletzt dieser Prozess führte zu seinem frühen Tod. 1925, also nur ein Jahr später, fand in München der „Dolchstoßprozess“ statt, der durch eine Privatklage des Herausgebers der Süddeutschen Monatshefte, P. Cossmann, gegen den Chefredakteur der sozialdemokratischen Münchener Post, М. Gruber, initiiert wurde. Während der Gerichtsverhandlungen bestätigte General Wilhelm Groener, dass die Oberste Heeresleitung und die MSPD-Führung im November 1918 in Eintracht gehandelt und sich um die Rettung des Staates bemüht hätten. Damit war die Legende vom verräterischen Dolchstoß der Sozialdemokratie juristisch entkräftet. Dies minderte jedoch nicht die Bedeutung dieses Mythologems als Waffe der Agitation gegen die Republik. Dies umso mehr, als im selben Jahr der Mann zum Präsidenten gewählt wurde, der ihr zum Leben verholfen hatte, nämlich Generalfeldmarschall von Hindenburg.

Die Dolchstoßlegende war auch für einige innenpolitische Maßnahmen des Dritten Reiches von Bedeutung. So hatte der Mythos von den Deserteuren und Selbstsüchtigen, die im November 1918 zusammen mit dem revolutionären Hinterland der Armee angeblich den Stoß in den Rücken versetzt hatten, die militärische Führung des nationalsozialistischen Deutschlands bereits 1934 zur Wiedereinführung des Militärtribunals veranlasst, um einer Wiederholung der Novemberereignisse vorzubeugen.

Еще летом 1918 г. германская пропаганда активно убеждала население в скорой победе немецкого оружия. О ее неизбежности свидетельствовало заключение Брест-Литовского мирного договора, положившего конец войне на Восточном фронте и гарантировавшего Германии территориальные приращения и обширную сферу влияния. На Западном фронте немецкие армии продолжали оккупацию территорий Бельгии и Франции – противник так и не сумел вступить на немецкую землю. Неудивительно, что события ноября 1918 г. - отречение императора, революция и провозглашение новой формы государства, наконец, подписание Компьенского перемирия, признавшего поражение в войне, - стали полной неожиданностью как для большинства солдат на фронте, так и для населения в тылу.

Навязанный Германии мирный договор противоречил условиям перемирия и декларациям Президента США о заключении мира без аннексий и контрибуций. Германия теряла значительную часть территорий и колонии; кроме того, она обязывалась выплачивать репарации и провести демилитаризацию. К тому же ее объявили главным виновником в развязывании мировой катастрофы. Не в последнюю очередь именно поражение в войне и подписание новым республиканским правительством Версальского договора способствовали политической и культурной дискредитации первой попытки построения демократии в Германии.

Военной элите рейха и простым немцам было трудно признать именно военное поражение Германии. Общество стремилось выработать приемлемое для него толкование произошедшего и восстановить тем самым утраченное единство. Одну из первых официальных попыток объяснения катастрофы предпринял Президент республики, социал-демократ Фридрих Эберт, заявивший в своей приветственной речи перед возвращавшимися солдатами, что ни один враг не победил германскую армию, а война проиграна из-за преимущества противника в численности и материальных ресурсах. Однако этот образец толкования, исходящий от представителей республиканской власти, не сумел закрепиться в общественном сознании.

Обвинения в развязывании войны инициировали создание ряда парламентских следственных комиссий, имевших целью оправдать Германию, доказав вину союзников. Темой разбирательств второй следственной комиссии стали причины и обстоятельства отклонения мирных предложений в ходе военных действий. Первоначальное расследование повлекло за собой вызов на заседания комиссии для дачи публичных показаний представителей бывшего правительства и Верховного командования: канцлера Теобальда фон Бетмана Гольвега, вице-канцлера Карла Гельфериха, генерал-фельдмаршала Гинденбурга и генерала Эриха Людендорфа. Уже во время допроса Гельфериха разразился крупный скандал, связанный с его обвинениями в адрес одного из членов комиссии – представителя НСДПГ – в приеме взяток от советского правительства для организации революции в Германии. Приезд в Берлин генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, приобретшего в ходе войны национальную славу «победителя при Танненберге» и превратившегося к моменту ее окончания в «эрзацкайзера», был пышно обставлен: к специально заказанному поезду прибыл почетный караул рейхсвера, охранявший фельдмаршала во время его пребывания в столице.

18 ноября 1919 г., в день его выступления, в заполненном до отказа зале заседаний парламентской комиссии присутствовали представители национальной и международной прессы. Место, предназначенное для генерала-фельдмаршала, было празднично украшено букетом хризантем с черно-бело-красным бантом рейха. Зал стоя приветствовал одетого в парадную военную форму Гинденбурга.

В своем заявлении генерал-фельдмаршал оправдывал мероприятия Третьего Верховного командования, акцентировав внимание публики на том, что он и Людендорф вступили в должность только через два года после начала войны и получили в наследство уже практически безнадежную ситуацию, когда возможности, которые якобы предоставлял план Шлиффена, были окончательно упущены, а превосходство Антанты в материальных ресурсах стало очевидным.

Выступление Гинденбурга апеллировало к устойчивым стереотипам, которые в период войны были широко распространены в общественном сознании Германии, способствовали национальному единению и должны были восприниматься слушателями в качестве абсолютной истины. Так, например, упоминание многочисленных противников отсылало слушателей к образу Германии, окруженной целым «миром врагов»; к образу, которым в свое время оправдывалась неизбежность войны и стремление политического и военного руководства страны к превентивным действиям.

Гинденбург особо подчеркнул новый характер прошедшей войны, отличительными чертами которой стали беспрецедентное увеличение численности армий, решающая роль техники и зависимость боеспособности государства от состояния экономики. Все вышеперечисленные характеристики являлись составляющими популярной в конце войны и особенно в межвоенный период концепции «тотальной войны», распространению которой во многом способствовал генерал Людендорф. Именно новый характер войны, по мнению Гинденбурга, оправдывал чрезвычайные мероприятия Верховного командования на фронте и в тылу.

Неслучайным представляется обращение Гинденбурга к авторитету генерала Карла фон Клаузевица, знаменитого немецкого военного теоретика первой половины XIX века. Его труд «О войне» стал своеобразной библией для представителей германского Генерального штаба и был положен в основу германской военной доктрины. Именно с подачи Клаузевица в качестве важнейших составляющих победы немецкие командующие признавали моральные величины: дух армии и военный гений полководцев. Приводя известное определение Клаузевица о том, что война является продолжением политики другими средствами, Гинденбург снимал с представителей германской армии вину за развязывание войны и перекладывал ее на гражданских политиков. Верховное командование, по словам фельдмаршала, не желавшее войны, стало заложником ошибок политического руководства рейха и преследовало своей деятельностью исключительно благие цели – в кратчайшие сроки закончить войну, избавить Германию от позора и вернуть развитие страны в мирное русло. Доказательством возможности удачного завершения войны для Германии являлись якобы «блестящие победы», одержанные им и Людендорфом на Восточном фронте, прежде всего, битва при Танненберге и сражение на Мазурских озерах.

Освободив германских военных от ответственности за начало войны, Гинденбург избавил «доброе ядро армии и офицерский корпус» и от позора поражения, традиционно переложив его на партии, якобы подрывавшие единство народа, и в особенности на революционеров, «планомерно деморализовавших» армию и флот. Причем, в доказательство своего тезиса о том, что германской армии нанесли предательский «удар в спину», генерал-фельдмаршал приводил высказывание английского генерала Мориса, приписанное последнему корреспондентом «Нойе цюрхер цайтунг» (Neue Zürcher Zeitung) еще в декабре 1918 г.

Под занавес своей речи Гинденбург попытался реанимировать авторитет шефа своего штаба и соавтора проводимых мероприятий – генерала Людендорфа, подчеркнув равную с ним ответственность за все принятые Третьим Верховным командованием решения. Подобный ход полностью совпадал с кодексом чести прусского офицера и принципом лютеранской ответственности за действия подчиненных.

По общему мнению, благодаря выступлению Гинденбурга представители военной элиты рейха нанесли тяжелое поражение носителям нового республиканского порядка. Свидетели отмечали глубокое недоверие первых к парламентскому форуму и нерешительность членов комиссии перед авторитетом генерал-фельдмаршала. Иностранные журналисты после успеха заявления выразили сомнение в политической целесообразности процесса. Деятельность Второй комиссии ушла в тень, и ее заключения практически не были отражены в прессе. Сам тезис о «дольхштосе» стал предметом разбирательств Четвертой комиссии, которая поставила своей целью выявление степени социального и нравственного распада в тылу, его воздействия на армию и флот, а также изучение вопроса о деморализующем влиянии аннексионистской и революционной пропаганды на боевой дух армии. Однако результаты следствия, выявившего многочисленные ошибки военного командования, остались недоступны широкой общественности.

Легенда об «ударе кинжалом в спину», обвинявшая в поражении политических деятелей тыла, хорошо вписывалась в политическую и духовную атмосферу Веймара. Она окончательно легитимировала социальные и политические образы врагов, в качестве которых были определены евреи, социал-демократы, коммунисты, левые интеллектуалы и даже женщины. На протяжении всего периода республики мифологему интенсивно использовали консервативно настроенные круги, стремившиеся опорочить демократию как форму государства и ее немногочисленных сторонников. Лучшими реципиентами этого объяснения военного поражения стали фронтовики, сумевшие с его помощью придать смысл борьбе, которая отняла у них молодость.

Начиная с 50-х гг. исследователи, занимавшиеся изучением Ноябрьской революции и Веймарской республики, рассматривали «легенду об ударе ножом в спину» с позиций ее либеральных критиков, стремились развенчать ее апологетику и доказать ее негативное влияние на идейную атмосферу и политическую ситуацию первой немецкой демократии. В новейших исследованиях историки предпринимают попытку реконструировать в высшей мере сложную историю возникновения топоса «дольхштоса». Они свидетельствуют, что образцы толкования солдатского опыта в духе «дольхштоса» начали складываться задолго до неожиданного окончания войны. Солдатская полевая почта содержит информацию об отрицательной защитной реакции армии в 1917-1918 гг. на изменившуюся внутриполитическую ситуацию. Уже в период апрельской стачки 1917 г. были заложены основы противостояния фронта и тыла; к тому времени риторика про удар в спину приобрела свое окончательное оформление, заявляя о себе в оценке оставшихся в тылу как предателей. Наконец, в январе 1918 г. окопные солдатские газеты уже в открытую называли стачечников «братоубийцами». Однако в отличие от более позднего варианта этой «легенды» солдатам внушалось, что военная победа Германии еще возможна, причем даже в том случае, если тыл откажет фронту в поддержке. Исследования последних лет наглядно показывают, сколь значительной была трансформация содержания «легенды об ударе ножом в спину» в условиях Ноябрьской революции, в неустойчивой ситуации становления республики и в период ее стабилизации, а также как эта мифологема была использована национал-социалистами. Кроме того, изучение восприятия легенды в различных общественных и этнических средах позволяет говорить о наличии множества «дольхштосов».

Споры об «ударе кинжалом в спину» продолжали вносить нестабильность в политическую ситуацию Веймара и вне деятельности следственных комиссий. В 1924 г. перед судом предстал первый Президент Веймарской республики Эберт, обвиняемый в государственной измене за участие в стачечных мероприятиях января 1918 г. Не в последнюю очередь это разбирательство стало причиной его преждевременной смерти. Через год, в 1925 г., в Мюнхене состоялся так называемый «Процесс о дольхштосе», сынициированный частным иском издателя газеты «Зюддойче монатсхефте» (Süddeutsche Monatshefte) П. Коссманна против главного редактора социал-демократической газеты «Мюнхнер пост» (Münchner Post) М. Грубера. В ходе судебных разбирательств генерал Гренер подтвердил, что в ноябре 1918 г. Верховное командование и руководство СДПГ действовали согласовано и стремились спасти государство. Тем самым была юридически доказана несостоятельность легенды о предательском «ударе кинжалом», нанесенном социал-демократами «в спину» армии. Однако это не умалило значимости мифологемы как оружия агитации против республики. Тем более, что в этом же году Президентом стал ее автор – генерал-фельдмаршал Гинденбург.

«Легенда о дольхштосе» имела значение и для некоторых внутриполитических мероприятий Третьего рейха. Так, миф о дезертирах и шкурниках, которые в ноябре 1918 г. вместе с революционным тылом якобы нанесли «удар в спину» армии, послужил поводом к тому, что военное руководство национал-социалистической Германии уже в 1934 г. вновь ввело военный трибунал, стремясь предотвратить повторение ноябрьских событий.

Erklärung des Generalfeldmarschalls von Hindenburg vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, 18. November 1919

[...] Zeuge Generalfeldmarschall von Hindenburg: Bevor ich diese Frage beantworte, bitte ich die Grundlage für unser ganzes Denken, Tun und Handeln während der Kriegszeit im folgenden Abriß hier verlesen zu dürfen, denn aus dieser Grundlage ist alles herausgewachsen, was wir getan haben. [...]

Ich gebe nur historische Daten, halte es aber für unbedingt notwendig, dass ich sie in kurzem Abriß den Herren ins Gedächtnis rufe.

Als wir in die Oberste Heeresleitung traten, war der Weltkrieg zwei Jahre im Fluß. Die Ereignisse nach dem 29. August 1916 lassen sich nicht losgelöst vor diesem Datum denken.

Der Krieg, der 1914 zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn einerseits und Rußland, Frankreich und Serbien, bald darauf England, Belgien und Japan andererseits begonnen hatte, hat an Ausdehnung zugenommen. 1915 griff Italien, 1916 Rumänien an der Seite unserer Gegner in den Kampf ein. Der Krieg hatte kein Beispiel mehr in der Geschichte. Die Räume dehnten sich ins Gigantische, die Truppenmassen erreichten ungeahnte Stärken, die Technik gewann eine vorherrschende Bedeutung. Krieg und Weltwirtschaft griffen ineinander über wie nie zuvor. Das zahlenmäßige Verhältnis der Streitkräfte an Maschinen, Munition und wirtschaftlichen Hilfsmitteln war für uns, und zwar von Anfang an, so ungünstig wie möglich. Niemals wog der Wert der Imponderabilien des Krieges, der moralischen Qualität der Truppen, der Anforderungen an die zentrale und lokale Führung so schwer, niemals endlich war die Leistung der Minderheit so ungeheuer wie in diesem Kriege. Diesem Grundcharakter des Krieges hatte die Oberste Heeresleitung Rechnung zu tragen; auf ihm ruhte unsere unablässige Arbeit. Getragen von der Liebe zum Vaterlande, kannten wir nur ein Ziel: Das Deutsche Reich und das deutsche Volk, soweit Menschenkraft und militärische Mittel es vermochten, vor Schaden zu bewahren und es militärischerseits einem guten Frieden entgegenzuführen. Um diese gewaltige Aufgabe unten den schwierigsten Bedingungen durchzuführen, mussten wir den unerschütterlichen Willen zum Siege haben. Dieser Wille zum Siege aber war unlöslich gebunden an den Glauben an unser gutes Recht. Dabei waren wir uns bewußt, dass wir in dem ungleichen Kampfe unterlegen mussten, wenn nicht die gesamte Kraft der Heimat für den Sieg auf dem Schlachtfelde eingestellt wurde und die moralischen Kräfte des Heeres nicht dauernd aus der Heimat erneuert wurden. Der Wille zum Siege erschien natürlich nicht als eine Frage persönlicher Entschlossenheit, sondern als Ausfluß des Volkswillens. Hätten wir den Willen zum Siege nicht gehabt oder hätten wir ihn nicht beim Volke als selbstverständlich angesehen, so hätten wir das schwere Amt nicht übernommen. Ein General, der seinem Lande nicht den Sieg erstreiten will, darf kein Kommando übernehmen oder doch nur mit dem gleichzeitigen Auftrag, zu kapitulieren. Solchen Auftrag haben wir nicht erhalten. Wir hätten bei solchem Auftrag auch die Übernahme der Obersten Heeresleitung abgelehnt.

Der deutsche Generalstab ist in den Lehren des großen Kriegsphilosophen Clausewitz erzogen. Wir sehen demgemäß den Krieg immer nur als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln an, nämlich mit militärischen. Unsere Friedenspolitik hatte versagt. Wir wollten keinen Krieg und bekamen doch den größten – [...] doch den größten, schwersten und unerbittlichsten, den die Geschichte je gesehen. Woran das gelegen hat, möge diese entscheiden. Ich weiß nur das eine mit absoluter Gewissheit: das deutsche Volk wollte den Krieg nicht, der deutsche Kaiser wollte ihn nicht, die Regierung wollte ihn nicht, der Generalstab erst recht nicht, denn er kannte besser als sonst jemand unsere unendlich schwierige Lage in einem Kriege gegen die Entente. Daß die militärischen Zentralbehörden sich auf die Möglichkeit eines etwa unvermeidlichen Krieges vorbereiteten, war gewiß doch nur ihre Pflicht gegenüber dem Volke. Dazu waren sie da, und ebenso waren sie verpflichtet, im Falle der Unvermeidlichkeit eines Krieges und im Kriege selbst alle günstigen Chancen auszunutzen.

Wir faßten es als unsere vornehmste Aufgabe auf, den Krieg mit den militärischen Mitteln so schnell wie möglich und so günstig wie möglich zu beenden, um der Reichsleitung, sobald es irgend ging, es zu ermöglichen, die Geschicke des Landes wieder mit den normalen, friedlichen Mitteln der Politik zu bestimmen. Diese Auffassung ist natürlich; sie war maßgebend für die Führung des Krieges und bedarf keiner Erörterung. Im Weltkriege kam die Erkenntnis hinzu, die uns nicht eine Stunde verlassen hat, daß das Übergewicht der Feinde an lebendem und totem Kriegsmaterial so groß war, daß die Verluste an allen Werten ein solch beispielloses Ausmaß gewinnen mußten, auch bei relativ günstigem Kriegsausgange, daß diese Schwächung einem unglücklichen Kriegsausgang gleichkam. Wenn schon die Liebe zum Vaterlande und zum Volke uns zwang, den Krieg möglichst schnell zu beenden, so wurde dieser Zwang durch den oben angegebenen Grund noch verstärkt.

Wir wußten, was wir vom Heere, der oberen und niederen Führung, nicht zuletzt von dem Mann im feldgrauen Rock zu fordern hatten, und was sie alle geleistet haben. Aber trotz der ungeheuren Ansprüche an Truppen und Führung, trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes konnten wir den ungleichen Kampf zu einem günstigen Ende führen, wenn die geschlossene und einheitliche Zusammenwirkung von Heer und Heimat eingetreten wäre. Darin hatten wir das Mittel zum Siege der deutschen Sache gesehen, den zu erreichen wir den festen Willen hatten.

Doch was geschah nun? Während sich beim Feinde trotz seiner Überlegenheit an lebendem und totem Material alle Parteien, alle Schichten der Bevölkerung in dem Willen zum Siege immer fester zusammenschlossen, und zwar um so mehr, je schwieriger ihre Lage wurde, machten sich bei uns, wo dieser Zusammenschluß bei unserer Unterlegenheit viel notwendiger war, Parteiinteressen breit, [...] und diese Umstände führten sehr bald zu einer Spaltung und Lockerung des Siegeswillens. [...]

Die Geschichte wird über das, was ich hier nicht weiter ausführen darf, das endgültige Urteil sprechen. Damals hofften wir noch, daß der Wille zum Siege alles andere beherrschen würde. Als wir unser Amt übernahmen, stellten wir bei der Reichsleitung eine Reihe von Anträgen, die den Zweck hatten, alle nationalen Kräfte zur schnellen und günstigen Kriegsentscheidung zusammenzufassen; sie zeigten der Reichsleitung zugleich ihre riesengroßen Aufgaben. Was aber schließlich, zum Teil wieder durch Einwirkung der Parteien, aus unseren Anträgen geworden ist, ist bekannt. Ich wollte kraftvolle und freudige Mitarbeit, und bekam Versagen und Schwäche. [...]

Die Sorge, ob die Heimat fest genug bliebe, bis der Krieg gewonnen sei, hat uns von diesem Augenblicke an nie mehr verlassen. Wir erhoben noch oft unsere warnende Stimme bei der Reichsregierung. In dieser Zeit setzte die heimliche planmäßige Zersetzung von Flotte und Heer als Fortsetzung ähnlicher Erscheinungen im Frieden ein. Die Wirkungen dieser Bestrebungen waren der Obersten Heeresleitung während des letzten Kriegsjahres nicht verborgen geblieben. Die braven Truppen, die sich von der revolutionären Zermürbung freihielten, hatten unter dem pflichtwidrigen Verhalten der revolutionären Kameraden schwer zu leiden; sie mußten die ganze Last des Kampfes tragen. [...]

Die Absichten der Führung konnten nicht mehr zur Ausführung gebracht werden. Unsere wiederholten Anträge auf strenge Zucht und strenge Gesetzgebung wurden nicht erfüllt. So mußten unsere Operationen mißlingen, es mußte der Zusammenbruch kommen; die Revolution bildete nur den Schlußstein. [...] Ein englischer General sagte mit Recht: „Die deutsche Armee ist von hinten erdolcht worden.“ Den guten Kern des Heeres trifft keine Schuld. Seine Leistung ist ebenso bewunderungswürdig wie die des Offizierkorps. Wo die Schuld liegt, ist klar erwiesen. Bedurfte es noch eines Beweises, so liegt er in dem angeführten Ausspruche des englischen Generals und in dem maßlosen Erstaunen unserer Feinde über ihren Sieg.

Das ist die große Linie der tragischen Entwicklung des Krieges für Deutschland nach einer Reihe so glänzender, nie dagewesener Erfolge an zahlreichen Fronten, nach einer Leistung von Heer und Volk, für die kein Lob groß genug ist. Diese große Linie mußte festgelegt werden, damit die militärischen Maßnahmen, die wir zu vertreten haben, richtig bewertet werden können.

Im übrigen erkläre ich, daß General Ludendorff und ich bei allen großen Entscheidungen die gleiche Auffassung gehabt und in voller Übereinstimmung gearbeitet haben. Wir haben Sorge und Verantwortung gemeinschaftlich getragen. Wir vertreten somit auch hier Hand in Hand die Auffassungen und Handlungen der Obersten Heeresleitung seit dem 29. August 1916. [...]

Hier nach: Stenographischer Bericht über die öffentlichen Verhandlungen des Untersuchungsausschusses, Berlin 1919, S. 727-732.

Заявление генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга Парламентской следственной комиссии, 18 ноября 1919 г.

[...] Свидетель, генерал-фельдмаршал Гинденбург: Прежде, чем ответить на этот вопрос, я прошу разрешить мне кратко изложить те факты, которыми мы руководствовались во всех наших соображениях, действиях и поступках во время войны, потому что на их почве произросло все, что мы делали. [...]

Я буду называть только исторические даты, считаю, однако, абсолютно необходимым кратко напомнить о них господам.

К моменту нашего вступления в полномочия Верховного Главнокомандования, с начала Мировой войны уже прошло два года. События после 29 августа 1916 г. следует рассматривать в связи с этой датой.

Война, начавшаяся в 1914 г. между Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, и Россией, Францией и Сербией, а затем Англией, Бельгией и Японией, с другой, разрослась. В 1915 г. в военные действия на стороне наших противников вступила Италия, в 1916 гг. – Румыния. По своему характеру эта война была беспримерной в истории. Она растянулась на гигантское пространство, контингенты войск достигли невиданной мощи, техника приобрела главенствующее значение. Имело место невиданное до сих пор взаимопроникновение войны и мировой экономики. Однако численное соотношение вооруженных сил по количеству техники, боеприпасов и дополнительных экономических средств, причем уже с самого начала, было для нас хуже некуда. Никогда значение непредсказуемости событий войны, морального состояния войск, требований к центральному и местному руководству не было столь высоко, никогда, наконец, вклад меньшинства не был столь огромным, как во время этой войны. Верховное Главнокомандование должно было принимать в расчет этот главный характер войны, из него мы исходили при выполнении всей требовавшейся работы. Движимые любовью к Отечеству, мы знали только одну цель: насколько позволяли людские силы и военные средства, защитить Германский рейх и немецкий народ от опасности и, что касается самой войны, привести их к достойному миру. Чтобы решить эту огромную задачу в тяжелейших условиях, мы должны были обладать несгибаемой волей к победе. Эта воля к победе, была, однако, неразрывно связана с верой в то, что правда за нами. При этом мы сознавали, что наше поражение в этой неравной борьбе будет неизбежным, если все силы Родины не будут мобилизованы для победы на полях сражений, и моральный дух войск не будет постоянно обновляться за счет свежих сил с Родины. Воля к победе считалась не вопросом личной решительности, а выражением народной воли. Если бы у нас не было воли к победе, или бы мы не предполагали, что народ обладает ею как чем-то самим собой разумеющимся, то мы бы не приняли назначения на этот пост. Если генерал не хочет завоевать победы для своей страны, то он не должен брать командование на себя; он не должен делать этого и тогда, когда ему одновременно отдается приказ капитулировать. Такого приказа мы не получали. Если бы мы получили такой приказ, то отказались бы взять на себя Верховное Главнокомандование.

Германский Генеральный штаб был воспитан на учениях великого философа войны Клаузевица. В соответствии с этим мы всегда считаем войну продолжением политики другими средствами, а именно с помощью оружия. Наша мирная политика провалилась. Мы не хотели войны, но все равно получили самую большую [...] – самую большую, тяжелую и беспощадную войну, которую когда-либо знала история. Пусть история и даст ответ на вопрос, почему это произошло. Я совершенно уверен только в одном: немецкий народ не хотел войны, германский кайзер не хотел ее, правительство не хотело ее, и по-настоящему ее не хотел Генеральный штаб, потому что он лучше других осознавал, в сколь тяжелом положении мы окажемся, вступив в войну с Антантой. Тот факт, что центральные органы вооруженных вели подготовку на случай, если война окажется неизбежной, входило в их обязанности по отношению к народу. В этом заключалась их функция, и они были обязаны, в случае неизбежности войны и во время ее использовать каждый шанс.

Мы считали нашей первейшей задачей, прибегнув к помощи оружия, завершить войну как можно быстрей и как можно успешней с тем, чтобы руководство рейха, как только это станет возможным, опять смогло решать вопросы государственной жизни с помощью обычных средств мирной политики. Такое мнение было естественным; оно было определяющим при ведении войны и в обсуждении не нуждалось. Кроме того, во время Мировой войны пришло осознание того, сколь часто удача покидала нас, сколь значительно было превосходство врага в движимых и недвижимых средствах ведения войны, что потери всех ценностей должны были быть столь беспримерными даже при сравнительно успешном исходе войны, что эта потеря сил была равнозначна неудачному исходу войны. По вышеназванным причинам мы оказались под растущим давлением, и без того уже будучи вынуждены закончить войну как можно скорее из любви к Отечеству и народу.

Мы знали, чего можно требовать от армии, от высшего и низшего командования, ни в последнюю очередь от человека в серой шинели, и каковы их заслуги. Но несмотря на неслыханные требования к армии и командованию, несмотря на численное превосходство противника, мы смогли бы довести неравную борьбу до успешного конца, если бы удалось достигнуть сплоченности и согласованности в действиях армии и Родины. В этом мы видели средство для победы немецкого дела, добиться которой мы были твёрдо намерены.

Но что случилось на самом деле? В то время как у врага, несмотря на его превосходство в движимых и недвижимых средствах, все группы, все слои населения по мере того, как положение становилось все более сложным, все больше сплачивались, движимые волей к победе, у нас в тот момент, когда такое единство ввиду нашей слабости было необходимо еще больше, заявили о себе групповые интересы, [...] и эти обстоятельства очень скоро привели к падению и ослаблению воли к победе [...]

История даст свою окончательную оценку тому, о чем мне больше не дают говорить. На тот момент мы еще надеялись, что воля к победе подчинит все остальное своему влиянию. Когда мы вступили на свой пост, мы внесли руководству рейха ряд предложений, цель которых заключалась в том, чтобы объединить все национальные силы в стремлении найти быстрое и выгодное разрешение вопроса о войне; одновременно эти предложения продемонстрировали руководству рейха, сколь огромные задачи ему предстоит решать. Какова была участь наших предложений, частично опять-таки из-за вмешательства партий, известно. Вместо энергичного и здорового сотрудничества, к которому я стремился, дали о себе знать несостоятельность и недееспособность. [...]

Озабоченность по поводу того, сможет ли Родина выстоять до тех пор, пока война будет выиграна, с того момента больше не покидала нас. Мы еще часто поднимали свой голос, предостерегая правительство. В это время началось тайное, планомерное разложение флота и армии, бывшее продолжением схожих явлений мирного периода. Результаты этих стараний не остались незамеченными для Верховного Главнокомандования армии в последние годы войны. Верные своей присяге войска, стоявшие в стороне от революционной нервотрепки, тяжело пострадали от поведения революционно настроенных товарищей, несовместимого с чувством долга; им пришлось вынести всю тяжесть борьбы на своих плечах. [...]

Планы командования уже не удалось осуществить. Наши повторные предложения об ужесточении дисциплины и законодательства не получили хода. Поэтому наши операции должны были потерпеть поражение, и катастрофа должна была случиться, революция только поставила в этом деле последнюю точку. [...] Один английский генерал сказал правильно: «Германской армии всадили в спину кинжал.» Добрая часть армии не несет никакой ответственности [за поражение]. Ее заслуги достойны такого же восхищения, как и заслуги офицерского корпуса. Со всей ясностью доказано, кто несет эту ответственность. Если потребуется еще одно доказательство, то оно содержится в приведенном высказывании английского генерала и в безмерном изумлении наших врагов по поводу их победы.

Такова главная линия развития военных событий, имевших столь трагические последствия для Германии после ряда столь блестящих, доселе невиданных успехов на многочисленных фронтах, после достижений армии и народа, для которых не найдется достойной похвалы. Эту линию нужно было прочертить для того, чтобы те действия в период войны, за которые мы несем ответственность, получили правильную оценку.

Что касается остальных вопросов, то я заявляю, что генерал Людендорф и я при принятии всех важных решений придерживались одинакового мнения и действовали в полном согласии друг с другом. Мы вместе разделили заботы и ответственность. Так что мы рука об руку отвечаем и за позицию, и за действия Верховного Главнокомандования после 29 августа 1916 г. […]

Источник: Stenographischer Bericht über die öffentlichen Verhandlungen des Untersuchungsausschusses [Стенографический отчет о публичных заседаниях Комитета по расследованию], Berlin 1919, с. 727-732.

(Перевод с нем.: Л. Антипова)

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

-

Seite 4

-

Seite 5

-

Seite 6

-

Seite 7

-

Seite 8

-

Seite 9

Die Deutsche Nationalversammlung im Jahre 1919/20 (Hrsg.): Stenographischen Berichte über die öffentlichen Verhandlungen des 15. Untersuchungsausschusses der Verfassungsgebenden Nationalversammlung nebst Beilagen. (Band II) Berlin 1920. Gemeinfrei (amtliches Werk).

Die Deutsche Nationalversammlung im Jahre 1919/20 (Hrsg.): Stenographischen Berichte über die öffentlichen Verhandlungen des 15. Untersuchungsausschusses der Verfassungsgebenden Nationalversammlung nebst Beilagen (Band II) [Стенографические отчеты о публичных заседаниях 15-го Следственного комитета Национального учредительного собрания вместе с приложениями. (Том II)]. Berlin 1920. Общественное достояние (официальный документ).

Boris Barth, Dolchstoßlegenden und politische Desintegration: Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 1914–1933 (=Schriften des Bundesarchivs 61). Droste, Düsseldorf 2003.

Jakov S. Drabkin, Problemy i legendy v istoriografii germanskoj revoljucii. 1918–1919 [Probleme und Legenden in der Historiographie der deutschen Revolution 1918–1919]. Nauka, Moskva 1990.

Jörg Duppler/Gerhard Paul Gross (Hrsg.), Kriegsende 1918: Ereignis, Wirkung, Nachwirkung (=Beiträge zur Militärgeschichte 53). Oldenbourg, München 1999.

Ulrich Heinemann, Die Verdrängte Niederlage: Politische Öffentlichkeit und Kriegsschuldfrage in der Weimarer Republik (=Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 59). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983, Online.

Christoph Jahr, Gewöhnliche Soldaten: Desertion und Deserteure im deutschen und britischen Heer 1914–1918 (=Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 123). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998.

Anne Lipp, Meinungslenkung im Krieg: Kriegserfahrungen deutscher Soldaten und ihre Deutung 1914–1918 (=Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 159). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003.

Rainer Sammet, „Dolchstoß“: Deutschland und die Auseinandersetzung mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg (1918–1933) (=Hochschulschriften 2). Trafo, Berlin 2003.

Драбкин, Я. С. Проблемы и легенды в историографии германской революции. 1918-1919. Москва: Наука, 1990.

Barth, B. Dolchstoßlegenden und politische Desintegration: Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 1914–1933 [Легенды о дольхштосе и политическая дезинтеграция. Травма поражения Германии в Первой мировой войне, 1914-1918 гг.]. Düsseldorf: Droste, 2003 (=Schriften des Bundesarchivs 61).

Kriegsende 1918: Ereignis, Wirkung, Nachwirkung [Конец войны 1918 г. Событие, эффект, последствия] / под ред. J. Duppler, G. P. Gross. München: Oldenbourg, 1999 (=Beiträge zur Militärgeschichte 53).

Heinemann, U. Die Verdrängte Niederlage: Politische Öffentlichkeit und Kriegsschuldfrage in der Weimarer Republik [Подавленное поражение. Политическая публичная сфера и вопрос о военной вине в Веймарской республике]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983 (=Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 59), онлайн.

Jahr, C. Gewöhnliche Soldaten: Desertion und Deserteure im deutschen und britischen Heer 1914–1918 [Обычные солдаты. Дезертирство и дезертиры в немецкой и британской армиях 1914-1918 гг.]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998 (=Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 123).

Lipp, A. Meinungslenkung im Krieg: Kriegserfahrungen deutscher Soldaten und ihre Deutung 1914–1918 [Управление мнениями на войне. Военный опыт немецких солдат и его интерпретация 1914-1918 гг.]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 (=Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 159).

Sammet, R. «Dolchstoß»: Deutschland und die Auseinandersetzung mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg (1918–1933) [Удар в спину. Германия и преодоление поражения в Первой мировой войне (1918–1933)]. Berlin: Trafo, 2003 (=Hochschulschriften 2).