Telegramm des österreichisch-ungarischen Botschafters in Berlin an Außenminister Leopold Graf Berchtold („Blankoscheck“)

Am 6. Juli 1914 stellte der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg es Österreich-Ungarn frei, nach Belieben auf die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand zu reagieren. Wie auch immer die Entscheidung ausfallen möge, das Habsburgerreich könne mit der Unterstützung Deutschlands rechnen. Dieser „Blankoscheck“ war der Auftakt zur Julikrise, in deren Verlauf der österreichisch-serbische Konflikt eskalierte und die Welt in den Krieg stürzte. Bethmann Hollwegs Zusicherung vom 6. Juli 1914 machte den Ausbruch eines großen Krieges nicht unausweichlich, aber doch sehr wahrscheinlich.

6 июля 1914 г. рейхсканцлер Германии Теобальд фон Бетманн Гольвег в ответ на просьбу Австро-Венгрии о поддержке в связи с убийством наследника престола Франца Фердинанда оставил целиком на ее усмотрение решать, как ей на это реагировать. Притом Бетманн Гольвег дал понять, что какой бы эта реакция ни оказалась, империя Габсбургов вправе рассчитывать на поддержку Германии. Этот своего рода «карт-бланш» стал прелюдией к июльскому кризису 1914 г., в ходе которого австро-сербский конфликт еще более обострился, что ввергло мир в войну. Заверения Бетманна Хольвега от 6 июля 1914 г. о безусловной поддержке Австро-Венгрии не сделали большую войну неизбежной, но определенно она стала вследствие этого весьма вероятной.

Die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 war das Signal für eine Risikopolitik, für den stellenweise dilettantisch vorgetragenen Versuch Deutschlands und Österreich-Ungarns, ihre außenpolitische Lage dauerhaft zu verbessern. Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg kalkulierte dabei ganz bewusst den Ausbruch eines großen Krieges mit ein. Objektiv gesehen gab es keinerlei Notwendigkeit für einen Waffengang. Heute wissen wir, dass keine Großmacht im Sommer 1914 wirklich um ihre Existenz bangen musste. Maßgeblich war freilich die subjektive Wahrnehmung der politischen Entscheidungsträger. Und die waren davon überzeugt, auf die militärische Karte setzen zu können, ja zu müssen. Damit war der Kriegsausbruch keine zwangsläufige, aber doch eine sehr wahrscheinliche Folge der damaligen Konstellation.

In Europa wurde der Anschlag auf Franz Ferdinand als terroristischer Akt verurteilt, der Österreich-Ungarn das Recht auf Satisfaktion gab. In Wien war man davon überzeugt, dass Belgrad für den Mord verantwortlich war. In der Tat hatte der Chef des serbischen Geheimdienstes, Dragutin Dimitrijević-Apis, den Attentätern die Waffen geliefert, und auch der serbische Ministerpräsident, Nikola Pašić, wusste von den Attentatsplänen. Die Warnungen, die er Wien angeblich hatte zukommen lassen, kamen jedoch entweder nicht an oder wurden dort nicht ernst genommen. Dies spielte auch gar keine Rolle mehr. In Wien war bereits vor dem 28. Juni 1914 der Entschluss herangereift, dass das „serbische Problem“ wohl nur mit Gewalt gelöst werden könnte. Der ermordete Thronfolger war die Schlüsselfigur für die Erhaltung des Friedens in Österreich-Ungarn gewesen: Erzherzog Franz Ferdinand hatte ursprünglich auf eine offensive Lösung der „Balkanfrage“ gedrängt, war im Winter 1912/13 aber zur Erkenntnis gelangt, dass ein Krieg „Wahnsinn“[1] sei, und kämpfte fortan mit aller Kraft für den Frieden. Sein Tod machte den Krieg nun um einiges wahrscheinlicher.

Entscheidend für das weitere Vorgehen Österreich-Ungarns war die Haltung des mächtigen Bundesgenossen Deutschland. Da ein militärisches Vorgehen gegen Serbien unweigerlich die Gefahr eines Krieges mit Russland heraufbeschwor, musste sich Wien zunächst der Unterstützung Berlins versichern. Der Zweibund zwischen Österreich-Ungarn und Deutschland hatte bereits 1908/09 seinen defensiven Charakter eingebüßt und seitdem eine zunehmend offensive Ausrichtung bekommen. Einen Automatismus zur Unterstützung außenpolitischer und militärischer Abenteuer gab es indes nicht. So gab die zurückhaltende Balkanpolitik des Deutschen Reiches durchaus Anlass zur Skepsis, ob es auch einen österreichisch-ungarischen Waffengang gegen Serbien unterstützen würde. Die ersten Kommentare des deutschen Botschafters in Wien, Heinrich von Tschirschky, waren wenig vielversprechend. Der deutsche Publizist Victor Naumann, der gute Verbindungen zum Auswärtigen Amt hatte, deutete hingegen an, dass Deutschland der Donaumonarchie selbst in einem Krieg gegen Serbien zur Seite stehen werde.

Eine Klärung der Lage war dringend erforderlich. Außenminister Leopold Graf Berchtold entsandte daher Alexander Graf Hoyos, Legationsrat und Kabinettschef im Außenministerium, nach Berlin. Im Gepäck hatte dieser ein persönliches Schreiben Kaiser Franz Josephs I. an Wilhelm II. und eine Denkschrift des Außenministeriums, die um Unterstützung für ein entschlossenes Vorgehen auf dem Balkan warb. Das Memorandum, das bereits am 24. Juni – also vier Tage vor Sarajevo – von Sektionsrat Franz von Matscheko fertiggestellt worden war, forderte energische Schritte gegen einen von Russland und Frankreich inspirierten neuen Balkan-Bund. Der österreichische Kaiser wurde angesichts des soeben erfolgten Mordes noch deutlicher: „Das Bestreben meiner Regierung muss in Hinkunft auf die Isolierung und Verkleinerung Serbiens gerichtet sein.“ Weiter forderte er, dass Serbien „als politischer Machtfaktor am Balkan ausgeschaltet wird“.[2]

Am 5. Juli erhielt der österreichisch-ungarische Botschafter in Berlin, Ladislaus von Szögyény-Marich, von Wilhelm II. – unter Vorbehalt einer Beratung mit dem Reichskanzler – spontan die Zusicherung, dass „Deutschland in gewohnter Bundestreue an unserer Seite stehen werde“.[3] Dies bedeutete zunächst noch nicht viel, hatte doch der Erste Balkankrieg 1912/13 gezeigt, dass Wilhelms Eifer wirkungslos verpuffen konnte. Entscheidend war die Meinung des Reichskanzlers. Am 6. Juli gab dann auch Bethmann Hollweg Botschafter Szögyény grünes Licht. Es liege an Österreich-Ungarn, zu beurteilen, was geschehen müsse, um das Verhältnis zu Serbien zu klären. Wien könne „hierbei – wie auch immer [die] Entscheidung ausfallen möge – mit Sicherheit darauf rechnen, daß Deutschland als Bundesgenosse und Freund der Monarchie hinter ihr stehe“.[4] Er betonte weiterhin, dass ein sofortiges Einschreiten Österreich-Ungarns gegen Serbien die beste Lösung sei, zumal die internationale Lage für einen solchen Schritt momentan günstiger scheine als in Zukunft. Dies war der vielzitierte „Blankoscheck“, mit dem Berlin den auf einen lokalen Krieg fixierten Bündnispartner, den es bislang im entscheidenden Moment stets zu bremsen verstanden hatte, „losließ“. Ein Angriff auf Serbien bedeutete mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen militärischen Konflikt mit dem Zarenreich. Die Entscheidung über Krieg oder Frieden lag somit in Wien und in Sankt Petersburg, während sich Berlin durch den „Blankoscheck“ direkter Mitwirkungsmöglichkeiten beraubt hatte und im weiteren Verlauf der Julikrise erst spät und allzu halbherzig von dieser Haltung abwich. Anstatt selbst zu gestalten und zu lenken, erwartete man fatalistisch die Entscheidung anderer. Dies war ein Abgesang auf die Kunst der Diplomatie.

Warum, so ist zu fragen, trieb Bethmann Hollweg mit dem Blankoscheck die Eskalation so kräftig voran, obwohl er doch seit seinem Amtsantritt 1909 auf Ausgleich und Frieden hingearbeitet hatte? Während der Balkankriege hatte er sich vehement gegen die radikalen Kräfte gestemmt, die einen Angriff der Donaumonarchie auf Serbien unterstützen wollten. Geschickt baute er in dieser Zeit den Draht nach London auf. Noch Ende Mai 1914 hatte der Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Gottlieb von Jagow, dem Drängen von Generalstabschef Helmut von Moltke auf einen Präventivkrieg die Stirn geboten. Warum also gab die politische Führung ihre Haltung gerade jetzt auf?

Bethmann Hollweg stand unter dem Einfluss zweier Faktoren, die den Wandel von der friedenssuchenden Politik zur Risikopolitik massiv beförderten: die weit verbreitete Überzeugung eines unausweichlich bevorstehenden Krieges und die mit Unruhe wahrgenommene britischen Annäherung an Russland. Ende Mai 1914 erfuhr die Reichsleitung durch eine Indiskretion der russischen Botschaft in London von den britisch-russischen Flottengesprächen. Bethmann Hollweg musste erkennen, dass die Hoffnungen, die er auf England gesetzt hatte, offenbar vergebens gewesen waren. Der Draht nach London schien für ein Krisenmanagement nicht mehr tragfähig zu sein, nachdem Großbritannien dabei war, sich militärisch an das Zarenreich zu binden, und offenbar sogar Planungen für eine Landungsoperation in Pommern ausarbeitete. Frankreich und Russland würden in Zukunft durch England nicht mehr zurückzuhalten sein. Fatalismus machte sich breit, war nunmehr doch auch der letzte Trumpf gegenüber der Kriegspartei ausgespielt. Deren Credo von der Unvermeidbarkeit eines großen Krieges, den es angesichts der russischen und französischen Aufrüstung besser jetzt als später zu führen gelte, zeigte nun auch beim Reichskanzler Wirkung. Nachdem die russische Wehrvorlage im Juni 1914 die Duma passiert hatte, vermochte er sich den schlüssig klingenden Argumenten eines Moltke nicht mehr zu entziehen. „Die Zukunft gehört Rußland, das wächst und wächst und sich als immer schwererer Alp auf uns legt“,[5] äußerte Bethmann Hollweg am Abend des 7. Juli. Sein Widerstand war gebrochen.

Die Reichsleitung war nun entschlossen, Österreich-Ungarn in der „Abrechnung“ mit Serbien bedingungslos zu unterstützen. Der einzig noch verbleibende, halbwegs zuverlässige Bundesgenosse sollte als Machtfaktor stabilisiert, der Zerfall der Donaumonarchie oder deren Abwendung von Berlin verhindert werden. Allen Beteiligten war bewusst, dass der zu erwartende österreichische Angriff auf Serbien zu einem gewaltigen Kontinentalkrieg führen konnte. Doch man war bereit, dieses Risiko einzugehen. Falls Russland eine militärische Aktion Wiens gegen Belgrad, möglicherweise auf Druck Frankreichs, tolerierte, würde dies einen großen Prestigegewinn bedeuten. Österreich-Ungarn würde zur Vormacht auf dem Balkan werden, Russland als Großmacht eine schwere Niederlage erleiden, und der Zweibund könnte hoffen, die Entente mit dem Hebel Serbien „auseinanderzumanövrieren“.[6] Wenn Sankt Petersburg jedoch zum Krieg entschlossen war, dann war es nach Meinung Berlins besser, ihn jetzt zu führen, statt in zwei bis drei Jahren ohnehin einem noch stärkeren Zarenreich gegenübertreten zu müssen. Außerdem bot die Lage im Sommer 1914 den Vorteil, dass sich Wien aus dem möglichen großen Konflikt nicht heraushalten konnte und an Deutschlands Seite fechten musste.

Die weitreichenden Zusagen der Reichsleitung vom 5. und 6. Juli 1914 machten den großen Krieg, wenn auch nicht unumgänglich, so doch sehr wahrscheinlich. Mit der bedingungslosen Unterstützung Wiens bürdete sich Berlin ohne Zweifel eine erhebliche Mitschuld am Kriegsausbruch auf. Sicherlich musste Wien nicht erst zum Krieg gedrängt werden. Günther Kronenbitter hat darauf hingewiesen, dass „die Interessen von Wilhelmstraße und Ballhausplatz konvergierten, ohne daß eine der beiden Seiten manipuliert werden mußte“. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass Österreich-Ungarn ohne die Rückendeckung des mächtigen Bündnispartners niemals militärisch gehandelt hätte – aller Kriegsbereitschaft in Wien zum Trotz.

Aus heutiger Sicht mag der Fatalismus, mit dem Bethmann Hollweg und das Auswärtige Amt spätestens für die Zeit nach Abschluss der russischen Aufrüstung 1916/17 den großen Krieg erwarteten, befremdend anmuten. Der Topos vom „unvermeidlichen Krieg“ erzeugte schließlich objektiv das, was er subjektiv voraussagte. Resigniert nahm die Reichsleitung an, dass die Dinge nicht mehr kontrollierbar seien. Doch diese Schwarzmalerei war größtenteils hausgemacht und übertrieben. Es gab keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Triple-Entente einen Angriffskrieg gegen das Reich plante. In der Tat ist es mehr als unwahrscheinlich, dass die Entente 1916/17 über das Deutsche Reich hergefallen wäre, zumal sich an dem militärischen Kräfteverhältnis nichts entscheidend verändert hätte. Die deutsche Heeresvorlage von 1913 wäre vollständig umgesetzt worden, während Frankreich die dreijährige Dienstzeit wohl nicht hätte halten können. Hätten die führenden Männer in Berlin und Wien den Frieden bewahren wollen, so wäre dies möglich gewesen, ohne die Integrität des eigenen Staates aufs Spiel zu setzen.

- ↑ Zitiert nach Carl von Bardolff, Soldat im alten Österreich. Erinnerungen aus meinem Leben. Jena 1938, S. 177.

- ↑ Franz Joseph I. an Wilhelm II., 2. Juli 1914. In: Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichischen Ministeriums des Äußeren. Ausgewählt von Ludwig Bittner, Alfred Francis Pribam, Heinrich Srbik und Hans Uebersberger, Bd. 8, Wien/Leipzig 1930, S. 251 (Nr. 9984).

- ↑ Szögyény an Berchtold, 5. Juli 1914. In: ebd., S. 306 (Nr. 10058).

- ↑ Szögyény an Berchtold, 6. Juli 1914. In: ebd., S. 319 (Nr. 10076).

- ↑ Kurt Riezler, Tagebücher, Aufsätze, Dokumente. Eingel. und hrsg. von Karl Dietrich Erdmann, Göttingen 1972, Eintrag v. 7. Juli 1914, S. 183.

- ↑ Ebd., Eintrag v. 8. Juli 1914, S. 184.

Убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда 28 июня 1914 г. стало для Германии и Австро-Венгрии сигналом к реализации их рискованных политических планов – ко в чем-то дилетантской попытке улучшить в долгосрочной перспективе свое внешнеполитическое положение. Рейхсканцлер Теобальд фон Бетманн Гольвег вполне осознанно допускал при этом начало большой войны. Объективно говоря, необходимости браться за оружие не было. Сегодня мы знаем, что по состоянию на лето 1914 г. ни одна крупная держава в реальности не должна была опасаться за свое существование. В данном случае определенно решающим фактором стало субъективное восприятие событий со стороны тех, кто принимал политические решения. Они были убеждены, что могут и даже обязаны разыграть военную карту. Так или иначе, война была не неизбежным, но весьма вероятным следствием в сложившихся тогда условиях.

В Европе нападение на Франца Фердинанда осудили как террористический акт, что давало Австро-Венгрии право на сатисфакцию. В Вене были убеждены, что ответственность за убийство несет Белград. И действительно именно руководитель сербской секретной службы Драгутин Димитриевич-Апис снабдил убийц оружием, притом премьер-министр Сербии Никола Пашич знал об их планах. Однако предостережения на этот счет, которые он якобы направил в Вену, либо не дошли, либо не были восприняты в Вене всерьез. Это уже не имело, однако, никакого значения. Еще до 28 июня 1914 г. в Вене было принято решение, что «сербский вопрос» может быть урегулирован лишь силовым путем. Ставший жертвой убийц наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд был ключевой фигурой в поддержании мира в Австро-Венгрии: пусть поначалу он настаивал на наступательной тактике в «балканском вопросе», но зимой 1912/1913 гг. он пришел к пониманию, что война – это «безумие»[1], и с этого момента изо всех сил старался сохранить мир. Его убийство сделало войну более вероятной.

Решающее значение для дальнейших действий со стороны Австро-Венгрии имела позиция ее могущественного союзника Германии. Поскольку военные действия против Сербии неизбежно повышали угрозу войны с Россией, Вене сначала нужно было заручиться поддержкой Берлина. Двойной союз Австро-Венгрии и Германии уже утратил к 1908/1909 гг. свой оборонительный характер и с тех пор лишь обретал все более наступательную направленность, притом автоматического механизма взаимной поддержки внешнеполитических и военных авантюр еще не было. Осторожная политика Германской империи на Балканах, безусловно, порождала скепсис относительно того, поддержит ли она австро-венгерскую военную кампанию против Сербии. Первые комментарии на этот счет со стороны немецкого посла в Вене Генриха фон Чиршки не были многообещающими. Между тем немецкий публицист Виктор Науманн, имевший хорошие связи в министерстве иностранных дел, сообщал, что Германия встанет на сторону Дунайской монархии даже в войне против Сербии.

Так или иначе, необходимо было срочно прояснить ситуацию. Поэтому министр иностранных дел граф Леопольд фон Берхтольд направил в Берлин графа Александра фон Хойоса, советника дипломатической миссии и главу кабинета министерства иностранных дел. В его багаже было личное письмо императора Франца Иосифа I к Вильгельму II, а также меморандум министерства иностранных дел, в котором содержался призыв поддержать решительные действия Австро-Венгрии на Балканах. Подготовленный советником внешнеполитического ведомства Австро-Венгрии Францем фон Мачеко уже 24 июня, – то есть за четыре дня до событий в Сараево, – этот меморандум призывал к энергичным шагам против нового балканского союза, вдохновленного Россией и Францией. Но в письме, написанном уже после убийства Франца Фердинанда, австрийский император выразился более прямо: «Усилия моего правительства в будущем должны быть направлены на изоляцию и ослабление Сербии». Он настаивал на том, чтобы Сербия «была устранена как политический фактор на Балканах»[2].

5 июля посол Австро-Венгрии в Германии Ладислав фон Шёгьени-Марих получил от Вильгельма II спонтанное заверение – при условии, что он еще обсудит это с рейхсканцлером, – в том, что «верная союзническим обязательствам Германия будет на стороне» Австро-Венгрии[3]. Поначалу это не много значило, ибо уже Первая Балканская война 1912/1913 гг. показала, что рвение Вильгельма может постепенно и безрезультатно угаснуть. Решающим было мнение рейхсканцлера. Но 6 июля 1914 г. Шёгьени-Марих получил зеленый свет и от Бетманна Хольвега – Австро-Венгрия сама вправе была решить, как прояснить отношения с Сербией. Вена могла «при этом – каким бы ни было это решение – со всей определенность рассчитывать на то, что Германия как союзник и друг монархии будет на ее стороне»[4]. Бетманн Хольвег подчеркнул при этом, что немедленное выступление Австро-Венгрии против Сербии было бы наилучшим решением, тем более что международная ситуация представлялась ему на тот момент более благоприятной для подобного шага, чем в будущем. Это был своего рода «карт-бланш», на основании которого Берлин «развязал руки» своему зацикленному на локальной войне союзнику, коего до тех пор ему всегда удавалось притормозить в решающий момент. С большой долей вероятности нападение на Сербию предполагало и военный конфликт с царской Россией. Таким образом, решение о войне и мире оставалось в конечном итоге за Веной и Санкт-Петербургом, в то время как Берлин лишал себя прямых возможностей влиять на дальнейшие события, пусть по мере развития июльского кризиса и стал (довольно поздно и слишком нерешительно) отходить от этой своей позиции. Так или иначе, вместо того чтобы самостоятельно определять ход событий и направлять их, Германия по-фаталистски ждала решения от других. Это был провал с точки зрения искусства дипломатии.

Зададимся вопросом, почему Бетманн Хольвег этим карт-бланшем определенно способствовал эскалации конфликта? Ведь с момента вступления в должность в 1909 г. он действовал в духе примирения конфликтов и достижения мира. В частности, в период Балканских войн он решительно выступал против радикальных сил, готовых поддержать нападение Дунайской монархии на Сербию. Кроме того, тогда же он наладил контакт с Лондоном. Даже еще в конце мая 1914 г. госсекретарь министерства иностранных дел Германии Готлиб фон Ягов противился настояниям начальника германского генерального штаба Гельмута фон Мольтке начать превентивную войну. Почему же теперь политическое руководство Германии отказалось от этой своей позиции?

На Бетманна Хольвега повлияли в данном случае два фактора, в значительной степени обусловившие его переход от политики умиротворения к политике рисков: во-первых, широко укоренившаяся убежденность в неизбежности большой войны и, во-вторых, сближение Великобритании с Россией в 1914 г., что было воспринято Германией с беспокойством. В конце мая 1914 г. благодаря утечке информации из российского посольства в Лондоне руководство рейха узнало о британско-российских переговорах по военно-морскому флоту. Бетманну Хольвегу пришлось признать, что надежды, которые он возлагал на Англию, оказались, очевидно, напрасными. Связь с Лондоном больше не выглядела надежной с точки зрения урегулирования политических кризисов – Великобритания была близка к заключению союза с царской Россией и, по-видимому, разрабатывала планы наземной операции в Померании. Стало понятно, что Англия не будет сдерживать Францию и Россию. Фаталистские настроения в Германии крепли, ибо и последний козырь Бетманна Хольвега против партии войны был бит. Убежденность фон Мольтке и его сторонников в неизбежности большой войны, которую лучше было, по их мнению, начать немедленно, а не после, когда Россия и Франция перевооружатся, подействовала и на рейхсканцлера. После того как в июне 1914 г. российская Дума вынесла на обсуждение законопроект о мобилизации, Бетманн Хольвег уже не мог игнорировать эти убедительно звучавшие аргументы фон Мольтке. «Будущее принадлежит России, которая растет и растет, и становится для нас все более пугающим кошмаром»[5], – заявил Бетманн Хольвег вечером 7 июля. Его сопротивление было сломлено.

Руководство рейха отныне было настроено решительно поддержать Австро-Венгрию в «урегулировании» конфликта с Сербией. Единственный и в известной степени надежный союзник Германии должен был быть стабилизирован в качестве политического и военного фактора – распад Дунайской монархии или ее отход от Берлина нужно было предотвратить. Все понимали, что ожидаемое нападение Австро-Венгрии на Сербию может привести к масштабной континентальной войне, но, тем не менее, готовы были пойти на этот риск. Если бы Россия допустила – возможно, под давлением Франции – военные действия Вены против Белграда, то это подняло бы престиж Германии, кроме того, Австро-Венгрия получила бы более выгодные позиции на Балканах, Россия как великая держава потерпела бы серьёзное поражение, а союз Германии и Австро-Венгрии мог бы надеяться «разобщить» Антанту из-за Сербии[6]. Однако если Санкт-Петербург все же решился бы вступить в войну, то, по мнению Берлина, лучше начать ее сейчас, чем через два-три года, когда Россия станет сильнее. Ситуация лета 1914 года также давала Германии преимущество в том смысле, что Вена не смогла бы остаться в стороне от возможного большого конфликта и была бы вынуждена сражаться на стороне Германии.

Далеко идущие обещания, данные Австро-Венгрии руководством рейха 5–6 июля 1914 г., сделали большую войну если не неизбежной, то, по крайней мере, весьма вероятной. При безоговорочной поддержке Вены Берлин, несомненно, взял на себя существенную долю вины за развязывание войны. Теперь Вену, разумеется, не нужно было принуждать вступить в войну. Гюнтер Кроненбиттер отмечал, что «интересы Вильгельмштрассе и Бальхаусплатц совпали без того, чтобы одна сторона манипулировала другой». Тем не менее, следует заметить, что Австро-Венгрия никогда не начала бы военных действий без оглядки на своего могущественного союзника – несмотря на всю ее готовность сделать это.

С сегодняшней точки зрения фатализм, с которым Бетманн Хольвег и министерство иностранных дел германского рейха ожидали начала большой войны самое позднее в 1916/1917 гг., – после того как Россия завершит свое перевооружение, – может показаться странным. Топос «неизбежности войны» в конце концов объективно привел к тому, что предсказывал субъективно. Руководство рейха смиренно признало, что больше не контролирует ситуацию. Но эта мрачная картина была во многом самодеятельной, притом утрированной. Ничто конкретно не указывало на то, что тройственная Антанта планировала начать агрессивную войну против рейха. На самом деле, скорее маловероятно, что Антанта напала бы на Германию в 1916/1917 гг., – баланс сил в военном отношении к тому времени существенно не изменился бы. Немецкие вооруженные силы к 1916/1917 гг. уже вполне завершили бы объявленную в 1913 г. мобилизацию, в то время как Франция, вероятно, не смогла бы сохранить трехлетний срок службы. Вообще, если бы те, кто вершил тогда судьбы мира в Берлине и Вене, хотели сохранить мир, то это было возможно без того, чтобы ставить на карту целостность собственного государства.

- ↑ Цит. по: von Bardolff C. Soldat im alten Österreich. Erinnerungen aus meinem Leben [Солдат в старой Австрии. Воспоминания из моей жизни], Jena 1938, с. 177.

- ↑ Франц Иосиф I - Вильгельму II, 2 июля 1914 г. // Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichischen Ministeriums des Äußeren [Внешняя политика Австро-Венгрии от Боснийского кризиса 1908 г. до начала войны 1914 г. Дипломатические досье австрийского министерства иностранных дел] / сост. Ludwig Bittner, Alfred Francis Pribam и др., т. 8, Wien/Leipzig 1930, с. 252 (№ 9984), онлайн.

- ↑ Шёгьени - Берхтольду, 5 июля 1914 г. // там же, с. 306 (№ 10058).

- ↑ Шёгьени - Берхтольду, 6 июля 1914 г // там же., с. 319 (№ 10076).

- ↑ Запись от 7 июля 1914 года // Riezler K. Tagebücher, Aufsätze, Dokumente [Дневники, эссе, документы] / под ред. Karl Dietrich Erdmann, Göttingen 1972, с. 183.

- ↑ Запись от 8 июля 1914 года // там же, с. 184.

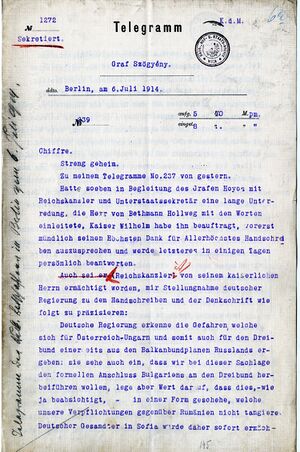

Telegramm des österreichisch-ungarischen Botschafters in Berlin, Ladislaus von Szögyény-Marich, an Außenminister Leopold Graf Berchtold, 6. Juli 1914[ ]

№. 1272

Sekretiert.

ddto. Berlin, am 6. Juli 1914.

№. 239

aufg. 5 U. 10 M. pm.

einget. 8 U p.m.

Chiffre.

Streng geheim.

Zu meinem Telegramme No. 237 von gestern.

Hatte soeben in Begleitung des Grafen Hoyos mit Reichskanzler und Unterstaatssekretär eine lange Unterredung, die Herr von Bethmann Hollweg mit den Worten einleitete, Kaiser Wilhelm habe ihn beauftragt, vorerst mündlich seinen Höchsten Dank für Allerhöchstes Handschreiben auszusprechen und werde letzteres in einigen Tagen persönlich beantworten.

Auch sei er (Reichskanzler) [Reichskanzler ist] von seinem kaiserlichen Herrn ermächtigt worden, mir Stellungnahme deutscher Regierung zu dem Handschreiben und der Denkschrift wie folgt zu präzisieren:

Deutsche Regierung erkenne die Gefahren, welche sich für Österreich-Ungarn und somit auch für den Dreibund einerseits aus den Balkanbundplänen Russlands ergeben: sie sehe auch ein, dass wir bei dieser Sachlage den formellen Anschluss Bulgariens an den Dreibund herbeiführen wollen, lege aber Wert darauf, dass dies, – wie ja beabsichtigt, – in einer Form geschehe, welche unsere Verpflichtungen gegenüber Rumänien nicht tangiere. Deutscher Gesandter in Sofia wurde daher sofort ermächtigt, falls er von seinem österreichisch-ungarischen Kollegen dazu aufgefordert werde, mit der bulgarischen Regierung in diesem Sinne zu verhandeln. Gleichzeitig beabsichtigt er (Reichskanzler), Gesandten in Bukarest anzuweisen, ganz offen mit dem König von Rumänien zu reden, ihn von den Verhandlungen in Sofia in Kenntnis zu setzen und ihn zugleich darauf aufmerksam zu machen, dass Höchster eine Fortdauer der gegen uns gerichteten Agitation in Rumänien unterdrücken sollte. Auch werde Herr von Bethmann Hollweg dem König sagen lassen, dass er (Kanzler) uns bisher stets Rat erteilt hätte, uns mit Serbien zu vertragen, dass er aber nach den jüngsten Ereignissen einsehe, dass dies nunmehr nahezu ausgeschlossen sei; dieser Tatsache sollte auch Rumänien Rechnung tragen.

Unser Verhältnis zu Serbien betreffend stehe deutsche Regierung auf dem Standpunkt, dass wir beurteilen müssten, was zu geschehen hätte, um dieses Verhältnis zu klären; wir könnten hiebei – wie auch immer unsere Entscheidung ausfallen möge – mit Sicherheit darauf rechnen, dass Deutschland als Bundesgenosse und Freund der Monarchie hinter ihr stehe.

Im weiteren Verlaufe der Konversation habe ich festgestellt, dass auch Reichskanzler, ebenso wie sein kaiserlicher Herr ein sofortiges Einschreiten unsererseits gegen Serbien als radikalste und beste Lösung unserer Schwierigkeiten am Balkan ansieht. Vom internationalen Standpunkt hält er den jetzigen Augenblick für günstiger, als einen späteren; er ist ganz damit einverstanden, dass wir weder Italien noch Rumänien vorher von einer eventuellen Aktion gegen Serbien verständigen. Dagegen soll Italien durch die deutsche und durch unsere Regierung schon jetzt von der Absicht in Kenntnis gesetzt werden, den Anschluss Bulgariens an den Dreibund herbeizuführen.›

Bezüglich dieser Verhandlungen meinten Reichskanzler sowie Unterstaatssekretär, es wäre vorteilhafter, vorderhand nur mit Bulgarien zu verhandeln und abzuschliessen und es der Zukunft zu überlassen, ob sich dann Türkei und eventuell auch Griechenland mit Bulgarien verbinden. Reichskanzler bemerkte hiebei, dass angesichts der grossen Interessen Deutschlands in der Türkei der Anschluss von diesem Lande besonders erwünscht wäre.

Bezüglich der oberwähnten Demarche des deutschen Vertreters bei König Karl würde Herr von Bethmann Hollweg für nützlich finden, wenn Graf Czernin einige Tage nach derselben und nach Eintreffen der diesbezüglichen Antwort des Königs in Berlin in ähnlichem Sinne mit Höchstdemselben sprechen würde.

Am Schlusse der Unterredung erkundigte sich der Kanzler nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge in Albanien und warnte eindringlichst vor irgendwelchen Plänen, durch welche unser Verhältnis zu Italien und der Bestand des Dreibundes gefährdet werden könnte.

Herr von Tschirschky wird streng geheim von unserer Unterredung in Kenntnis gesetzt.

[handschriftlicher Vermerk am Rand: Telegramm des k.u.k. Botschafters in Berlin vom 6. Juli 1914]

Hier nach: Telegramm des österreichisch-ungarischen Botschafters in Berlin, Ladislaus von Szögyény-Marich, an Außenminister Leopold Graf Berchtold, 6. Juli 1914, Österreichisches Staatsarchiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, PA I, 1091/2.

Телеграмма австро-венгерского посла в Берлине Ладислава фон Шёгьени-Мариха – министру иностранных дел Австро-Венгрии графу Леопольду фон Берхтольду, от 6 июля 1914 г.[ ]

№. 1272

Засекречено.

Телеграмма

Граф Шёгьени.

Берлин, 6 июля 1914 г.

№. 239

послано в 17.10

принято в 20.00

шифр.

Совершенно секретно

К моей вчерашней телеграмме № 237

Я только что в сопровождении графа Хойоса имел долгую беседу с рейхсканцлером и заместителем госсекретаря, которую г-н фон Бетманн Хольвег начал со слов, что кайзер Вильгельм поручил ему устно выразить свою высочайшую благодарность за высочайшее послание, он ответит на него лично в ближайшие дни.

Он (рейхсканцлер) также уполномочен его Императорским высочеством следующим образом выразить позицию немецкого правительства в отношении данного послания и меморандума:

Правительство Германии признает те опасности, которые возникают для Австро-Венгрии и, следовательно, для Тройственного союза из-за планов России по созданию Балканского союза; оно также признает, что в этой ситуации мы хотим добиться формального присоединения Болгарии к Тройственному союзу, но придает значение тому, чтобы это произошло – как и предполагалось – в форме, которая не нарушает наших обязательств перед Румынией. Поэтому немецкий посланник в Софии был немедленно уполномочен, если об этом попросит его австро-венгерский коллега, провести переговоры с болгарским правительством по этому поводу. В то же время он (рейхсканцлер) намерен поручить посланникам в Бухаресте абсолютно открыто поговорить с королем Румынии, проинформировать его о переговорах в Софии и одновременно обратить его внимание на то, что его Высочество хотел бы пресечь в дальнейшем в Румынии направленную против нас агитацию. Г-н фон Бетманн Гольвег распорядится передать королю, что он (канцлер) всегда советовал нам прийти к соглашению с Сербией, но после недавних событий он понимает, что это теперь практически исключено; Румыния также должна принять во внимание этот факт.

Что касается наших отношений с Сербией, то правительство Германии считает, что мы вправе решить, что нужно сделать для того, чтобы прояснить эти отношения; при этом – каким бы ни было это решение – мы можем со всей определенность рассчитывать на то, что Германия как союзник и друг монархии будет на ее стороне.

В ходе дальнейшего обмена мнениями я обнаружил, что рейхсканцлер, как и его Императорское высочество, рассматривает немедленное вмешательство с нашей стороны против Сербии как наиболее радикальное и лучшее решение наших трудностей на Балканах. С международной точки зрения он считает настоящий момент более благоприятным, чем [какой-то иной] впоследствии; он совершенно согласен с тем, что нам не следует заранее уведомлять Италию или Румынию о любых возможных действиях против Сербии. С другой стороны, уже теперь Италия должна быть проинформирована немецким и нашим правительством о намерении добиться присоединения Болгарии к Тройственному союзу.

Что касается этих переговоров, рейхсканцлер и заместитель государственного секретаря полагали, что в настоящее время было бы более правильным провести переговоры только с Болгарией и тем ограничиться, и оставить на будущее вопрос, объединятся ли впоследствии Турция и, возможно, Греция с Болгарией. Рейхсканцлер отметил при этом, что ввиду многих интересов Германии в Турции присоединение этой страны было бы особенно желательным.

Что касается вышеупомянутого демарша немецкого представителя перед королем Карлом, г-н фон Бетманн Гольвег счел целесообразным, чтобы граф Чернин через несколько дней после этого демарша и после того, как будет получен ответ короля на этот счет, в том же духе поговорил бы в Берлине с его Высочеством.

В конце беседы канцлер поинтересовался нынешним положением дел в Албании и категорически предостерег от любых планов, которые могут поставить под угрозу наши отношения с Италией и вообще существование Тройственного союза.

Г-н фон Чиршки будет строго секретно проинформирован о нашей беседе.

--------------

[заметка от руки на полях: телеграмма императорского и королевского посла в Берлине, от 6 июля 1914 г.]

Telegramm des österreichisch-ungarischen Botschafters in Berlin, Ladislaus von Szögyény-Marich, an Außenminister Leopold Graf Berchtold, 6. Juli 1914, Österreichisches Staatsarchiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, PA I, 1091/2. Перевод с нем. Андрей Доронин.

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

Telegramm des österreichisch-ungarischen Botschafters in Berlin, Ladislaus von Szögyény-Marich, an Außenminister Leopold Graf Berchtold, 6. Juli 1914, Österreichisches Staatsarchiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, PA I, 1091/2. Gemeinfrei (amtliches Werk).

Телеграмма посла Австро-Венгрии в Берлине Ладислауса фон Шёгени-Марича министру иностранных дел Леопольду Графу Берхтольду, 6 июля 1914 г., Австрийский государственный архив, Департамент домашних, придворных и государственных архивов Вены, PA I, 1091/2. Общественное достояние (официальный документ).

Holger Afflerbach/David Stevenson (Hrsg.), An Improbable War? The Outbreak of World War I and European Political Culture before 1914. Berghahn, New York/Oxford 2007.

Jürgen Angelow, Der Weg in die Urkatastrophe: Der Zerfall des alten Europa 1900–1914 (=Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert 2). be.bra, Berlin 2010.

Jürgen Angelow, Schritt aus der Zivilisation − Forschungen, Fragestellungen und Neudeutungen zum Kriegsausbruch von 1914. In: Bernd Heidenreich, Sönke Neitzel (Hrsg.), Das Deutsche Kaiserreich 1890–1914. Schöningh, Paderborn 2011, S. 189–200.

Konrad Canis, Der Weg in den Abgrund: Deutsche Außenpolitik 1902–1914. Schöningh, Paderborn 2011.

Günther Kronenbitter, „Nur los lassen“. Österreich Ungarn und der Wille zum Krieg. In: Johannes Burkhardt (Hrsg.), Lange und kurze Wege in den ersten Weltkrieg: Vier Augsburger Beiträge zur Kriegsursachenforschung. Ernst Vögel, München 1996, S. 159–187.

Lüder Meyer-Arndt, Die Julikrise 1914: Wie Deutschland in den Ersten Weltkrieg stolperte. Böhlau, Köln 2006.

Annika Mombauer, The First World War: Inevitable, Avoidable, Improbable or Desirable? Recent Interpretations on War Guilt and the War’s Origins. In: German History, 25:1 (2007), S. 78–95, Online.

Wolfgang J. Mommsen, Die Urkatastrophe Deutschlands: Der erste Weltkrieg 1914–1918 (=Gebhardt Handbuch der Geschichte 17). 10. Aufl., Klett-Cotta, Stuttgart 2001.

William Mulligan, The Origins of the First World War (=New Approaches to European History). 2nd ed., Cambridge Univ. Press, Cambridge 2017.

Sönke Neitzel, Kriegsausbruch: Deutschlands Weg in die Katastrophe 1900–1914 (=Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert). Pendo, München 2002.

An Improbable War? The Outbreak of World War I and European Political Culture before 1914 / под ред. H. Afflerbach, D. Stevenson. New York/Oxford: Berghahn, 2007.

Angelow, J. Der Weg in die Urkatastrophe: Der Zerfall des alten Europa 1900–1914 [Путь к первобытной катастрофе: Распад старой Европы 1900-1914 гг.]. Berlin: be.bra, 2010 (=Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert 2).

Angelow, J. Schritt aus der Zivilisation − Forschungen, Fragestellungen und Neudeutungen zum Kriegsausbruch von 1914 [Шаг за пределы цивилизации - исследования, вопросы и переосмысление начала войны в 1914 году] // Das Deutsche Kaiserreich 1890–1914 / под ред. B. Heidenreich, S. Neitzel. Paderborn: Schöningh, 2011, с. 189–200.

Canis, K. Der Weg in den Abgrund: Deutsche Außenpolitik 1902–1914 [Дорога в бездну: внешняя политика Германии 1902-1914 гг.]. Paderborn: Schöningh, 2011.

Kronenbitter, G. „Nur los lassen“. Österreich Ungarn und der Wille zum Krieg [«Просто отпустить». Австрия Венгрия и воля к войне] // Lange und kurze Wege in den ersten Weltkrieg: Vier Augsburger Beiträge zur Kriegsursachenforschung / под ред. J. Burkhardt. München: Ernst Vögel, 1996, с. 159–187.

Meyer-Arndt, L. Die Julikrise 1914: Wie Deutschland in den Ersten Weltkrieg stolperte [Июльский кризис 1914 года: как Германия оступилась в Первой мировой войне]. Köln: Böhlau, 2006.

Mombauer, A. The First World War: Inevitable, Avoidable, Improbable Or Desirable? Recent Interpretations On War Guilt and the War’s Origins // German History, 2007, Т. 25, № 1, c. 78–95, онлайн.

Mommsen, W. J. Die Urkatastrophe Deutschlands: Der erste Weltkrieg 1914–1918 [Первоначальная катастрофа Германии: Первая мировая война 1914-1918 гг.]. 10. Aufl., Stuttgart: Klett-Cotta, 2001 (=Gebhardt Handbuch der Geschichte 17).

Mulligan, W. The Origins of the First World War. 2nd ed., Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2017 (=New Approaches to European History).

Neitzel, S. Kriegsausbruch: Deutschlands Weg in die Katastrophe 1900–1914 [Начало войны: путь Германии к катастрофе 1900-1914 гг.]. München: Pendo, 2002 (=Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert).