Dekret über die Auflösung der Ehe

Das Dekret über die Auflösung der Ehe vom 16. (29.) Dezember 1917 spiegelte die Vorstellungen einer radikalen Strömung in der Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (Bolschewiki) über das Wesen der Ehe-, Familien- und sexuellen Beziehungen, über die soziale Rolle der Frau und ihre Stellung in der Gesellschaft und ebenso ihre juristischen Vorstellungen wider. Gleichzeitig wurde damit versucht, die russische Rechtsprechung an die bestehende Praxis der Ehescheidung der russischen Bevölkerung anzupassen. Das Dekret war der Ausgangspunkt für die Kodifizierung und Vereinheitlichung der sowjetischen Gesetzgebung zu Ehe und Familie. Es überwies die Scheidungsfälle an die Rechtsprechung der Zivilgerichte und Standesämter und veränderte das ganze bestehende Verfahren der Scheidungsprozesse. Die kirchliche Scheidung wurde durch die zivile ersetzt und das Scheidungsverfahren vereinfacht. Von nun an sollte es auf das Gesuch und mit Zustimmung eines Ehegatten vonstattengehen, ohne Angabe der Gründe für die Auflösung der Ehe, das Anhören von Zeugen und Vorbringen von Beweisen. Eine Gebühr für die Scheidung wurde nicht erhoben. Die Frauen konnten gleichberechtigt mit den Männern auf die finanziellen Bedingungen der Scheidung Einfluss nehmen, so hatten sie das Recht auf Alimente von Seiten des Mannes. Das Dekret, das „ein Mittel zur Durchführung der neuen Politik“ (Gorecki) darstellte, zielte auf die Zerstörung der stabilen patriarchalischen Familie, darunter dem „wirtschaftlichen Bund“, ab und schuf die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verwirklichung neuer Familienbeziehungen. Gleichzeitig bedeutete das Dekret einen weiteren Schritt zur rechtlichen Gleichstellung der Frau, somit einer Kodifizierung der „Gleichberechtigung der Geschlechter“ (Blasius). Es schaffte die Voraussetzungen für die Aneignung neuer beruflicher und sozialer Rollen durch die Frau und stärkte ihre Stellung im Ehe- und Familienrecht. Indem es die kirchliche Auflösung der Ehe und die Gerichtsbarkeit der Kirche in diesen Fragen abschaffte, enthüllte das Dekret nicht nur seinen antikirchlichen Impuls, sondern es festigte auch die Stellung des neuen Sowjetstaats als Rechtssubjekt, setzte seine Gerichtsbarkeit durch und trug zur Herausbildung eines einheitlichen Rechtsraums in Sowjetrussland bei.

Декрет о расторжении брака от 16 (29) декабря 1917 г. отразил представления радикального направления РСДПР(б) о характере брачно-семейных и сексуальных отношений, о социальной роли женщины и ее позиции в обществе, а также их правовые представления. Одновременно он представлял собой попытку приспособления российского законодательства к существующей практике бракоразводного поведения населения России. Декрет положил начало кодификации и унификации советского законодательства о браке и семье. Он передавал дела о разводах в юрисдикцию гражданских судов и ЗАГСов и полностью изменял процедуру бракоразводных процессов. Церковный развод заменялся гражданским, процедура развода упрощалась. Впредь она должна была совершаться по ходатайству и согласию одного из супругов, без указания причины расторжения брака, заслушивания свидетелей и приведения доказательств; плата за развод не взымалась. Женщины могли наравне с мужчинами влиять на финансовые условия развода, пользовались правом на алименты со стороны мужа. Будучи «инструментом политики в области семьи» (Горецкий), Декрет был направлен на разрушение патриархальной семьи, в т.ч. как «хозяйственного союза», и создавал правовые рамки для реализации новых брачно-семейных отношений. Одновременно Декрет явился еще одним шагом в сторону правовой эмансипации женщины, кодифицировав «равноправие полов» (Блазиус); он создавал предпосылки для освоения женщиной новых профессиональных и социальных ролей и усиливал ее позицию в брачно-семейном праве. Отменив церковное расторжение брака и юрисдикцию церкви в этих вопросах Декрет не только обнаружил свою антицерковную направленность, но и способствовал укреплению позиции нового советского государства в качестве субъекта права, утверждению его абсолютной юрисдикции и формированию единого правового пространства в Советской России.

1.[ ]

In dem bekannten Roman von Nikolaj Černyševskij „Was tun?“ stellt die Hauptprotagonistin Vera Pavlovna, eines der ersten und einflussreichsten Vorbilder der „neuen Frau“ in der russischen Literatur, das das Verhalten der russischen Frauen ab den 1860er Jahren entscheidend beeinflusste, ihre „Modernität“ dadurch unter Beweis, dass sie sich von ihrem Mann trennt, der seinerseits ein „neuer Mensch“ ist, und mit einem anderen Mann zu leben beginnt, der ihr geistig und körperlich nahesteht. Dadurch griff der Text von Černyševskij nicht nur den zeitgenössischen Diskurs über die Rolle der Frau in der Gesellschaft auf, sondern auch den Diskurs über die Ehe und Familie, der sich in Russland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusehends intensivierte. Wenn man diesem Diskurs folgen möchte, war eines der Merkmale der neuen Formen der Ehe- und Familienbeziehungen die Möglichkeit zur Scheidung und eine Erleichterung ihres Verfahrens.

An diesem Diskurs nahmen Vertreter der verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und beruflichen Kreise teil: Politiker, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Juristen, Schriftsteller und Kämpfer für Frauenrechte. Für die Forderung nach Scheidung und die Erleichterung ihres Verfahrens stand normalerweise entweder die liberale oder sozialdemokratische Gesellschaftskonzeption. Die Frage nach der Reform der Ehe- und Familienbeziehungen wurden von ihnen in den verschiedensten Kontexten diskutiert, wobei sie, im Besonderen, das ganze System der gesellschaftlichen und kulturellen Werte berührten. Aber warum betrachteten sie die bestehende Scheidungsgesetzgebung als Bestandteil der zeitgenössischen Ehe- und Familienbeziehungen als inakzeptabel? Worin bestand das Wesen der zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsnormen, die die Ehescheidungsprozesse regelten?

Bis 1917 war im Bereich der Ehe- und Familienbeziehungen das bürgerliche, kirchliche und das Gewohnheitsrecht in Kraft. Sie unterlagen gleichermaßen der gemischten oder gemeinsamen Rechtsprechung der staatlichen und kirchlichen Gerichtsbarkeit und ebenso den Gerichten bei den Organen der öffentlichen Selbstverwaltung. Während sich der Wirkungsbereich des bürgerlichen Rechts auf die gesellschaftliche Elite und die Stadtbewohner erstreckte, war das Gewohnheitsrecht auf dem Dorf in Kraft. Die „Gerichtsbarkeit“ nach diesem Recht übten die Richter der Amtsbezirke (volost`)[1] und ebenso die Friedensrichter und der zemskij načal`nik (Vorsteher des zemstvo)[2] aus. Die Vertreter des russländischen Staates und der regierenden Autokratie nahmen in den Fragen der Ehe, Familie und der Scheidung eine konservative Haltung ein, die ihren Ausdruck in der bestehenden offiziellen Gesetzgebung fand.

Das Ideal der Autokratie, das sich auf der Grundlage der orthodoxen Ethik entwickelt hatte und Ausdruck in ihrer Gesetzgebung fand, war die stabile, monogame Familie, die nach dem autoritär-hierarchischen Prinzip aufgebaut war. Sie ging von den rechtlichen Privilegien des Ehemanns und seiner Herrschaft über die Frau aus; nach ihrem Charakter war sie gleichzeitig ein „wirtschaftlicher Bund“.[3] Eine solche Familie galt als die ökonomische und soziale Grundlage der Monarchie. Dementsprechend war die russländische Monarchie an einer stabilen und langwährenden Ehe interessiert. Solche Vorstellungen fanden ihren Ausdruck im „Gesetzbuch des Russländischen Reichs“, das 1832 angenommen und in den 1860er Jahren reformiert wurde und im Augenblick der Revolution 1917 in Kraft war.

Ihm zufolge existierte die Möglichkeit der Scheidung in Russland. Jedoch war es sowohl für den Mann als auch für die Frau schwierig, eine Scheidung zu erreichen. Die offizielle (bürgerliche) Ehe- und Familiengesetzgebung gestattete eine Scheidung nur in einer Reihe von vereinzelten Fällen, im Besonderen Untreue/Ehebruch (der Hauptgrund), die Unfähigkeit des Ehepartners zum Geschlechtsverkehr im Verlauf von drei Jahren, eine langfristige Abwesenheit des Ehemanns, sein Verlust der bürgerlichen Rechte oder Inhaftierung im Gefängnis, eine Verletzung der Bestimmungen über den zulässigen Verwandtschaftsgrad der Eheschließenden (Inzest), Bigamie oder Polygamie sowie der Eintritt ins Kloster. Für den Nachweis der Schuld der Ehepartner waren Zeugen notwendig; das gerichtliche Ermittlungsverfahren zwang die betroffenen Personen, intime Details ihres persönlichen Lebens öffentlich zu machen. Der Ehescheidungsprozess selbst hatte einen mehrstufigen Charakter und erforderte hohe Ausgaben, was schon an sich die Ehegatten zwang, über seine Zweckmäßigkeit nachzudenken. Eine verbreitete Form der Scheidung war die Scheidung mit gegenseitigem Einverständnis, die dem römischen Recht entlehnt war. Die offizielle Gesetzgebung errichtete verschiedene Hindernisse selbst für den Fall, in dem es nur um das getrennte Leben der Ehepartner ging.

Einen bestimmenden Einfluss auf die Theorie und Praxis der Ehescheidungsprozesse übte seit Beginn der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Orthodoxe Russländische Kirche aus. In ihrer Kompetenz lagen sowohl die Schließung wie die Auflösung von Ehen: „… eine offizielle Scheidung wurde nur mit Zustimmung des geistlichen Gerichts und bei strenger Beachtung der Anforderungen an die Scheidungsgründe möglich“.[4] Die Orthodoxe Russländische Kirche betrachtete die Ehe als heilig und befürwortete prinzipiell Monogamie und die Unauflösbarkeit der Ehe. Deshalb lehnte sie die Scheidung ab und verurteilte sie. Nichtsdestoweniger blieb in Theorie und Praxis ihres Ehe- und Familienrechts die Möglichkeit einer Auflösung der Ehe erhalten. Diese Prozedur befand sich im Zuständigkeitsbereich des Geistigen Konsistoriums (Kirchenamts) der Orthodoxen Russländischen Kirche und den sogenannten Konsistorialgerichten (Kirchengerichten) unter dem Vorsitz der Erzbischöfe. Das Gesuch auf Auflösung der Ehe konnte sowohl von den Eheleuten selbst eingereicht werden (z. B. im Fall von Ehebruch), wie auch von Vertretern der Kirchenbehörden. Die Fälle, in denen die Ehe aufgelöst werden konnte, waren konkret in den normativen Leitsätzen des Kirchen-/geistlichen Rechts festgehalten. Solche waren etwa die Minderjährigkeit eines oder beider Ehegatten, Betrug/Ehebruch, die Krankheit eines der Ehepartner, die Unfähigkeit des Mannes zum Geschlechtsakt, die langfristige Abwesenheit des Ehemannes, die Aufdeckung von Bigamie/Polygamie oder der Inzest zwischen den Ehegatten. Die Tatsache der Zerrüttung des Familienlebens selbst wurde nicht für einen Anlass zur Scheidung gehalten.

Das Verfahren der kirchlichen Scheidung selbst war außerordentlich kompliziert und erforderte hohe materielle Ausgaben. Sein Kernbestandteil war die Befragung der Ehegatten, die sich scheiden lassen wollten, und von Zeugen, oder, wenn als Gründe für die Scheidung Krankheit oder Impotenz des Mannes angegeben wurden, eine medizinische Untersuchung. Der geschiedene Ehemann zahlte entweder der Frau und den Kindern keine Alimente, oder deren Umfang war eher nominal. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Ehescheidungspraxis, die in Russland bis Mitte des 18. Jahrhunderts bestanden hatte, bei der für die Scheidung der „Scheidungsbrief“ eines orthodoxen Geistlichen ausreichend war, von dem (geistlichen) Gesetz verboten. Ebenso wurde die Praxis der Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Scheidung durch Akte staatlicher Beamter, z.B. des volost`, untersagt; über diese Form der Scheidung ist weiter unten die Rede.

Die Hauptgruppe der die Scheidung anstrebenden und geschiedenen Familien stellten die Familien des Adelsstands dar; Vertreter der Mittel- und der Unterschicht waren hier in der Minderheit. Das hing damit zusammen, dass etwa Bauern sich sehr selten mit dem Gesuch auf Scheidung an das Gericht wandten. Ungeachtet der allgemeinen Liberalisierung des Systems der Gesetzgebung des Russländischen Reiches bis 1917 führten alle Versuche einer auch nur begrenzten Änderung dieser Gesetzgebung zu keinen merklichen Ergebnissen. Eine Ausnahme bildete die 1860 angenommene Abänderung des Art. 103 des Gesetzbuchs, nach der in einigen Fällen wie der Verbannung des Mannes, seiner Grausamkeit gegenüber der Frau und dem von ihm begangenen Ehebruch, Mann und Frau getrennt leben konnten, aber die Ehe juristisch in Kraft blieb. Ein wenig anders verhielt es sich mit dem Gewohnheitsrecht, wovon weiter unten die Rede ist.

Gegen die bestehende Scheidungsgesetzgebung polemisierten die liberalen und sozialistischen Kreise der russländischen Gesellschaft. Die Kritik der Scheidungsgesetzgebung war dabei ein Bestandteil ihrer Kritik des gesamten bestehenden Systems der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, moralischen und teilweise auch kulturellen Verhältnisse, und ihre Reform ein Aspekt der breit angelegten Reformen auf diesen Gebieten. Vom Standpunkt der Vertreter des liberalen Lagers bestand in der russischen Gesellschaft nicht nur eine politische, wirtschaftliche, soziale und nationale, sondern auch eine Geschlechterdiskriminierung. Wenn die herrschende Monarchie und die orthodoxe Kirche das Verbot der Scheidung oder die Erschwerung ihres Verfahrens als Mittel zur Festigung der Familie ansahen, so meinten die liberal denkenden Vertreter der russländischen Gesellschaft, dass die bestehende Scheidungsgesetzgebung und ihre diskriminierenden Bestimmungen in Widerspruch zu den Prinzipien des bürgerlichen Rechtsstaats gerieten, konkret seinen Vorstellungen über die Familie und der Definition der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Stellung der Frau und des Bürgers. Anknüpfend an das Prinzip des „Naturrechts“ setzten sie in ihrer Gesetzgebung die Freiheit und Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, ihre individuellen Rechte und juristische Selbständigkeit, unabhängig von ihrer ethnischen, sozialen, konfessionellen und Geschlechtszugehörigkeit durch. Sie übertrugen das „Vertragsprinzip“ auch auf die Ehe- und Familienbeziehungen und betrachteten den „Ehevertrag“ zweier gleichberechtigter Bürger als rechtliche Grundlage der Familie. Die Familie als solche verlor ihren „heiligen“ Charakter.

Die entsprechende Programmatik in der Frauenfrage setzte die Gleichstellung der Frau mit anderen Bürgern vor dem Gesetz voraus und ihre Umwandlung in ein Rechtssubjekt. Die bestehende Gesetzgebung begrenzte, indem sie alle möglichen Hindernisse auf dem Wege zur Auflösung der Ehe schuf, die individuelle Freiheit der Bürger und fesselte sie an die patriarchalische monogame Familie. In ihr wurde das Vertragsprinzip der Ehe- und Familienbeziehungen nicht verwirklicht, das nicht nur die freie Schließung der Ehe, sondern auch ebenso ihre freie Auflösung voraussetzte. Außerdem betrachteten die Liberalen, die nach ihren Überzeugungen „Akzidentialisten“[5] waren, die Scheidungsgesetzgebung als ein Mittel zur rechtlichen Diskriminierung der Frau und als eine „gesetzgeberische“, d.h. „kulturelle Konstruktion“ ihrer Ungleichheit im Verhältnis zum Mann in der Gesellschaft. Sie unterschieden sich so von den „Existentialisten“, die diese Ungleichheit als „natürlich“, bedingt durch die „Natur der Frau“ auffassten.

Die zarische Scheidungsgesetzgebung, um es mit den Worten von Dirk Blasius auszudrücken „perpetuierte ein Ungleichgewicht in der ‚Machtbalance‘ zwischen Mann und Frau“.[6] Obwohl die Männer auch nicht ungehindert die Ehe auflösen konnten, blieb ihre Machtposition in der Familie erhalten. Für die Frau, die eine untergeordnete Stellung in der Familie einnahm, bedeutete die Unmöglichkeit, die Ehe aufzulösen eine doppelte Erniedrigung und Beschneidung ihrer Rechte. Und schließlich hemmte diese Gesetzgebung die Umwandlung Russlands in einen bürgerlichen Rechtsstaat, in dem ein einheitlicher Rechtsraum bestehen und jeder Bürger ein selbständiges Rechtssubjekt darstellen sollte. Ihre alternative Programmatik der Ehegesetzgebung setzte das Recht zur Scheidung voraus. Zusammen mit den Vorstellungen von politischen und bürgerlichen Freiheiten sollte die Reform der Scheidungsgesetzgebung als Bestandteil der Ehe- und Familiengesetzgebung den Weg der allgemeinen Emanzipation der russischen Gesellschaft in Richtung auf die Etablierung einer bürgerlichen Gesellschaft und eines Rechtsstaats fortsetzen.

Die Diskussion der bestehenden Scheidungsgesetzgebung durch Vertreter der sozialdemokratischen Bewegung wurde im Kontext ihrer Analyse der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme des absolutistischen Russlands geführt. Wie auch die Vertreter des liberalen Lagers, verknüpften sie die Theorie und Praxis der bestehenden Scheidungsgesetzgebung mit der Diskriminierung der Frau. Ihre Zeitgenossin war, so der allgemeine Tenor der Artikel der Vertreter des sozialdemokratischen Lagers, das Opfer nicht nur der politischen Benachteiligung, der ökonomischen und sozialen Ausbeutung unter den Bedingungen des Kapitalismus, sondern auch der Herrschaft des Mannes in der Gesellschaft und in der Familie. Deshalb wurde die Scheidung zum unabdingbaren Bestandteil der Emanzipation der Frau. Auf der anderen Seite durfte sie nicht als Mittel zur sexuellen Emanzipation des Individuums genutzt werden und den Weg zu Promiskuität und regellosen Beziehungen zwischen den Geschlechtern bereiten. Dadurch war eine solche Form der Beziehungen zwischen den Geschlechtern wie Ehe und Familie nicht ausgeschlossen und man beabsichtigte sie im Sozialismus zu erhalten. Einige Sozialisten, wie Černyševskij, schlugen vor, die Scheidung sogar als notgedrungene Maßnahme zu betrachten, auf die man nur in dem Falle zurückgreifen sollte, wenn sich die Wahl des Ehepartners als erfolglos herausgestellt hatte und die Ehegatten grundsätzlich nicht im Charakter harmonierten. Eine neue rechtliche Lage ebenso wie eine neue Form der Ehe- und Familienbeziehungen, die Beseitigung der Gewalt der Männer und die Emanzipation der Frau würden erst nach dem Sturz der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und dem Aufbau des Sozialismus geschaffen werden können.

Gegen die „neue Familie“, wie sie sich die Liberalen und die Sozialisten vorstellten, engagierten sich die sogenannten konservativen Kreise der russischen Gesellschaft und der russischen Kultur, darunter die Vertreter des Slavophilentums und des Neoslavophilentums. Nicht anders als die Liberalen und Sozialisten verknüpften sie die Scheidungsfrage als Teil der juristischen Probleme der Ehe- und Familienbeziehungen mit ihrer allgemeinen sozialen, ethischen und kulturellen Konzeption, mit den Angelegenheiten der Familie, der Frauen und rechtlichen Vorstellungen. Letztendlich erwies sich das Thema der Scheidung als direkt mit der Frage der Bewahrung der „traditionellen“ politischen/gesellschaftlichen Form verbunden. So gingen die Slavophilen von den Positionen des orthodoxen Christentums und seiner Ethik und eigenen rechtlichen Vorstellungen an ihre Lösung heran.

Obwohl sie die „alte Familie“, die sie aus einer orthodox-christlichen Position verurteilten, als Abweichung vom Ideal der „orthodoxen, christlichen Familie“, nicht zufrieden stellte, war auch die „neue Familie“, wie sie die Liberalen und Sozialisten vorschlugen, für sie nicht akzeptabel. Im Besonderen betraf dies die Reformen der Scheidungsgesetzgebung. Die Erleichterung der Scheidung als Voraussetzung der Verwirklichung der individuellen Rechte des Bürgers und der Frau gerieten in Widerspruch zu der Ethik der Orthodoxie, im Sinne der „Alleineinheit“[7] und der „Konziliarität“,[8] die sich an der Gemeinschaft der Gläubigen und der monogamen Familie orientierte und wurde als direkter Weg zu ihrer Zerstörung betrachtet. Die Slavophilen und Neoslavophilen vertraten die Position der russischen Orthodoxie und traten nicht nur für die Erhaltung der Familie als Form der Beziehungen zwischen den Geschlechtern ein, sondern auch gegen die Scheidung, die sie aus moralischen Erwägungen verneinten. Nach ihrer Konzeption war die ideale Form des Soziums (sie sprachen nicht von Gesellschaft, sondern von Gemeinwesen; russisch: obščina) auf den Normen und Prinzipien der orthodoxen christlichen Ethik begründet, was im Besonderen voraussetzte, dass ihre Normen wie „Liebe“ und „Gewissen“, deren Verinnerlichung von jedem Menschen erwartet wurde, die hauptsächlichen sozialen Regulatoren seien, an Stelle der formalen Normen, die vom Gesetz aufgestellt werden.

Diese Vorstellung wurde auch auf die Familie ausgeweitet. Im Zusammenhang damit sah ihre Variante von „Reformen“ der Familienbeziehungen anstelle der Änderung der vorhandenen rechtlichen, gesetzgeberischen Grundlagen die moralische Vervollkommnung der Ehegatten im Sinne der orthodoxen christlichen Ethik vor. Dem entsprach ihre konservative „Konstruktion der Frau“ als Ehefrau und Mutter. Obwohl sie die Tatsache der nicht gleichberechtigten und unterdrückten Stellung der Frau in der russischen Familie anerkannten, glaubten sie nichtsdestoweniger, dass ihre Emanzipation nur im Rahmen der Familie möglich sei. Die Bedingung dafür war jedoch eine Reform der bestehenden Familie von dem Standpunkt der orthodoxen Ethik und dem Ideal der Familienbeziehungen und der Beziehungen zwischen den Geschlechtern aus.

Wie sah die Statistik der Scheidungen in der Bevölkerung des Zarenreiches in der Periode, die unmittelbar der Revolution von 1917 vorausging, aus? „[…] in 20 Jahren, 1867-1886 wurden 16 945 Scheidungen ausgesprochen, 847 Scheidungen im Jahr; in 8 Jahren, 1905-1913 entsprechend 23 087 und 2565. Auf 1000 Einwohner war die Zahl der Scheidungen eine vernachlässigbare Größe: 1841-1859: 0,002; 1867-1886: 0,014, 1905-1913: 0,029.[9] Indessen zeugt das Ehe-, Familien- und Sexualverhalten der Bevölkerung Russlands, darunter ihre Praxis der Ehescheidung davon, dass die bestehende gesetzgeberische Grundlage für Scheidung sich allmählich überlebt hatte. Für die Vertreter der sozialen Elite des Zarenreichs und der Hauptstädte[10] bestand die Möglichkeit, die Auflösung der Ehe oder das Recht auf getrenntes Leben zu erreichen, wobei sie die Hilfe der übergeordneten Behörden in Anspruch nahmen. Für die mittleren und unteren Schichten fehlte diese Möglichkeit vielleicht nicht, aber nicht zuletzt aufgrund der hohen Ausgaben für eine Scheidung war es äußerst schwierig, sie zu nutzen.

Bei der Schwierigkeit der juristischen und kirchenrechtlichen Auflösung der Ehe gab es, im Besonderen in den Eliten der russischen Gesellschaft, auch die Möglichkeit der Verbannung der Ehefrau in ein Kloster. Aber viel verbreiteter war eine Scheidung de facto, wenn Mann und Frau einfach auseinandergingen. Als Initiatoren der Scheidung traten in der Regel Männer auf. Sie wurde in allen Schichten der Gesellschaft, sowohl in den sozialen Eliten als auch in der Mittel- und Unterschicht praktiziert. Aber am weitesten verbreitet war die Scheidung de facto in der bäuerlichen Gesellschaft, was nicht zuletzt mit der Schwierigkeit für ihre Vertreter zusammenhing, eine Scheidung de jure zu erreichen. So wurde im Bauerntum anstelle der offiziellen oder kirchlichen Scheidung die eigenmächtige faktische Scheidung und das getrennte Leben von Ehemann und Frau praktiziert. In der Sprache der Bauern wurde das „Auseinandergehen“ (russisch: „raschodka“) genannt.

Verbreitet waren auch Gesuche an das Gericht des volost`, das jedoch nicht das Recht hatte, eine Scheidung de jure auszusprechen und die Schuld der einen oder anderen Seite festzustellen. So wurden die Umstände der „raschodka“ von den betreffenden Ehegatten selbst festgelegt. Wenn die raschodka im gegenseitigen Einverständnis der beiden Ehegatten vollzogen wurde, dann gab das jeweilige volost`-Gericht seine Zustimmung sowohl zur faktischen Scheidung als auch zu ihren Bedingungen, darunter auch den materiellen. Wenn gemeinsame Kinder fehlten, konnte die Ehefrau das Eigentum bekommen, das sie als Mitgift in die Ehe eingebracht hatte; das Eigentum, das in der Ehe erworben worden war, blieb beim Mann. Im Falle gemeinsamer Kinder konnte das volost`-Gericht die finanziell-ökonomische, also güterrechtliche Seite ihres Lebens bestimmen. Das Gericht sprach sich in der Regel zugunsten des Ehegatten aus, auf dem die Sorge um die gemeinsamen Kinder lastete. Das konnte sowohl der Ehemann als auch die Frau sein. Aber da aus juristischer Sicht die Ehe nicht als aufgelöst galt, war es unmöglich, eine neue Ehe einzugehen. Jedoch gingen faktisch viele Ehegatten, die offiziell nicht geschieden waren, unter Umgehung des Gesetzes eine Ehe de facto ein. Schließlich gab es auch eine so außergewöhnliche Form der Auflösung der Ehe wie die Ermordung der Ehegattin oder des Ehegatten.

Im Zusammenhang mit der Theorie und Praxis der Ehescheidungsgesetzgebung des Russländischen Reichs ist auch folgender Umstand in Betracht zu ziehen. Die Ehen, die nicht in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung des Russländischen Reichs registriert waren, so beispielsweise Ehen von Altgläubigen und Inhaftierten, konnten nicht durch Vermittlung ihrer Behörden aufgelöst werden, in deren Kompetenz die Standesamtseintragungen fielen. Häufig waren Frauen der in Mitleidenschaft gezogene Teil in Scheidungsprozessen, da das Gericht eine Entscheidung zugunsten ihrer Ehemänner traf, im Besonderen, sowohl was die Möglichkeit der Auflösung der Ehe selbst betraf als auch die spätere materielle Versorgung. All dies trug zur Unberechenbarkeit der Situation in der Theorie, aber noch mehr in der Praxis der zarischen Gesetzgebung zu Scheidungen bei, was die rechtlichen Voraussetzungen für eine vielgestaltige Praxis der Auflösung der Ehe im vorrevolutionären Russland schuf.

2.[ ]

Bei Berücksichtigung dieser Umstände ist das „Dekret über die Auflösung der Ehe“ vom 16.(29.) Dezember 1917 als politische Antwort der Bolschewiki auf die alten Forderungen der russländischen Gesellschaft und Kultur zu betrachten, als Verwirklichung ihres eigenen „Programms“ in dieser Frage und gleichzeitig als Versuch der Anpassung der Gesetzgebung an die bestehende Praxis des Scheidungsverhaltens der Bevölkerung Russlands und ein Ansatz, sie zu legalisieren.

Der Standpunkt (einer Reihe von) Bolschewiki in der Scheidungsfrage und der entsprechenden Gesetzgebung war sowohl mit ihrem allgemeinen weltanschaulichen Standpunkt als auch ihren anfänglichen Vorstellungen von der Ehe und Familie in der sozialistischen Gesellschaft verbunden. Sie stand im Großen und Ganzen in der Tradition des europäischen Marxismus und der russischen Sozialisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dabei sowohl ihres reformistischen als auch ihres konservativen Flügels. Schon bei den Klassikern des Marxismus gab es in dieser Frage keine Einigkeit. So glaubte Friedrich Engels anfangs an die Utopie, dass in der kommunistischen Gesellschaft „Ehe“ und „Familie“ sich überlebten. Die von ihnen erfüllten Funktionen der Erziehung gingen direkt auf den Staat und die Gesellschaft über. Oder zumindest, so hoben er und Karl Marx hervor, überlebe die „bürgerliche Familie“ mit der bürgerlichen Epoche sich selbst und an ihre Stelle träten „neue“ Formen der Ehe- und Familienbeziehungen. Die „bürgerliche Familie“ wurde nämlich von Marx und Engels im Licht ihrer Theorie der sozioökonomischen Beziehungen als Produkt der wirtschaftlichen Struktur der bürgerlichen Epoche betrachtet. Sie betonten ihren Zusammenhang, und ebenso den Zusammenhang der ihr zugrundeliegenden Besitz- und Erbschaftsbeziehungen mit der auf dem Privateigentum basierenden kapitalistischen Wirtschaftsweise und bezeichneten sie als Instrument der „Kontrolle und Bewahrung“[11] dieser Beziehungen.

Indem sie das Wesen der zeitgenössischen „bürgerlichen Familie“ mit der ökonomischen und sozialen Stellung der Frau aufzeigten, unterstrichen Marx und Engels gleichzeitig, dass der ökonomische Charakter der Ehe- und Familienbeziehungen eine Hierarchie dieser Familienbeziehungen zur Folge habe, bei der die Frau vom Mann abhängig sei, der seinerseits ihre Freiheit und Gleichheit beeinträchtige. Der historisch unvermeidbare Zusammenbruch des Privateigentums beim Übergang zum Sozialismus führe zum Zusammenbruch der „bürgerlichen Familie“. Die Ehe als solche jedoch, bekräftigten Marx und Engels später, verschwinde im Sozialismus nicht; es verändere sich nur ihr Charakter. Die sozialistische „neue Familie“ werde in der Zukunft ein ganz anderes Wesen haben, mit der Liebe als Grundlage, was das materielle Interesse der Ehegatten aneinander ausschließe, mit Gleichheit und Freiheit beider Partner und mit dem Recht auf Scheidung beim Schwinden der emotionalen Nähe als Grundlage der Ehe. Nichtsdestoweniger gab es bei denselben Klassikern des Marxismus Warnungen hinsichtlich der Scheidung. Sie fürchteten, dass die Auflösung der Ehe für die Frauen negativere wirtschaftliche Folgen haben werde als für den Mann.

Die Bolschewiki folgten in vielem diesen „utopischen Vorstellungen“. Außerdem betrachteten sie zumindest in der Anfangsperiode nach ihrem Machtantritt, ausgehend von ihrem eigenen Erziehungskonzept, die „bürgerliche Familie“ als unfähig, den „neuen Menschen“ der Epoche des Sozialismus zu erziehen, und in Betracht der Interessen der eigenen Machtpolitik, als potentiellen Hort der Opposition gegen die herrschende Macht. Außerdem war sie, nach V. Lenin, eine der Formen der Versklavung der Frau. Gerade vor diesem Hintergrund bildete sich die allgemeine Haltung der Bolschewiki zur Scheidung heraus. Sie hielten die bestehende Scheidungsgesetzgebung im Großen und Ganzen für unzulässig. Lenin sprach sich kritisch über diese Gesetzgebung aus. Hier muss man auch jenen Standpunkt der Bolschewiki berücksichtigen, wonach die völlige Freiheit ohne die Freiheit der Frau unmöglich sei. Aber diese sei nicht zuletzt nur dann möglich, wenn die diskriminierende Scheidungsgesetzgebung aufgehoben würde. Jedoch präsentierten die Bolschewiki bis zur Revolution keine detaillierte Begründung ihres Standpunkts in der Scheidungsfrage. Die Reform dieser Gesetzgebung wurde direkt mit dem Aufbau des Gesellschaftssystems des Sozialismus in Verbindung gebracht. Diese Situation bot sich nach der Oktoberrevolution 1917.

Das Dekret über die Auflösung der Ehe vom 16.(29.) Dezember 1917 brachte die Gesetzgebung Sowjetrusslands in Übereinstimmung mit den Vorstellungen der reformistisch gesinnten Bolschewiki über die Ehe- und Familienbeziehungen. Außerdem kann man R. Stites folgend das Dekret, wenn man die Tatsche berücksichtigt, dass bei der Formulierung des Dekrets der linke Sozialrevolutionär Štejnberg in seiner Eigenschaft als Volkskommissar für Justiz und der Menschewik Gojbarch, ein ehemaliger juristischer Mitarbeiter eben dieses Kommissariats, beteiligt waren, für einen „Ausdruck der Meinung der russischen Linken zum Problem der Ehe“ halten.[12]

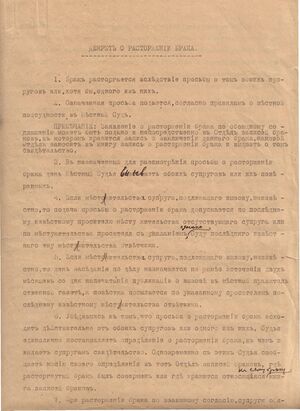

Das Dekret wurde vom Vorsitzenden des Zentralexekutivkomitees Ja. Sverdlov und V. Lenin in seinem Amt als Vorsitzender des Rats der Volkskommissare (SNK) unterzeichnet. Aus seinem Text folgte, dass es Gesetzeskraft habe und sich „auf alle Bürger der Russländischen Republik unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu diesem oder jenen Glaubenskult“ erstreckte (Art. 11). Das Dekret bestimmte die Behörden, in deren Kompetenz die Ausführung der Ehescheidungsverfahren fiel und legte deren Grundlagen und Mechanismen fest. Dabei wurden neue Behörden bestimmt, in deren Aufgabenbereich künftig die Fälle von Ehescheidung liegen sollten, und ebenso wurde das ganze Verfahren der Scheidungsprozesse geändert. Die kirchliche Scheidung wurde durch die bürgerliche ersetzt. Von nun an sollten alle Fälle von Scheidung, der „Erklärung von Ehen für ungesetzlich oder unwirksam“, unter die „lokale Gerichtsbarkeit“ fallen und vom örtlichen Zivilgericht oder dem Standesamt und nicht von kirchlichen Institutionen der verschiedenen christlichen und nichtchristlichen Konfessionen behandelt werden (Art. 2, 10, 12).

Alle von diesen vor der Verkündung des Dekrets vom 16.(29.) Dezember eröffneten „Fälle der Auflösung von Ehen, bei denen keine Entscheidung gefällt wurde oder die gefällte Entscheidung nicht rechtlich in Kraft getreten“ ist, wurden „als aufgehoben“ betrachtet (Art. 12). Die Bürger, die von dieser Bestimmung betroffen waren, konnten sich von neuem mit dem Gesuch auf Auflösung der Ehe an das sowjetische Zivilgericht wenden. Für die Scheidung war die Zustimmung und das entsprechende Gesuch wenn auch nur eines Ehegatten ausreichend (Art. 1). Die Angabe von Gründen für die Scheidung, wie beispielsweise die „irreparable Zerrüttung der Ehe“ (Zerrüttungsprinzip) war nicht erforderlich, ebenso auch entsprechende Beweise. Das Gesuch wurde im Falle, in dem beide Ehepartner ihre Zustimmung zur Scheidung ausgedrückt hatten entweder, beim Zivilgericht oder beim Standesamt am Wohnort des Klägers oder des Beklagten eingereicht (Art.2, „Bemerkung“); eine Gebühr für die Scheidung wurde nicht erhoben.

Beim lokalen Gericht wurde der Ehescheidungsfall von einem Richter behandelt (Art. 3). Dafür war das Erscheinen entweder der Eheleute selbst, des Klägers und des Beklagten, oder von ihnen bevollmächtigter Personen vor dem Richter notwendig. Es wurden keine Zeugen gehört und keine speziellen Gutachten medizinischer oder anderer Art verlangt. Nach der Feststellung der Tatsache des Wunsches nach Scheidung von Seiten beider oder eines Ehegatten, fasste der Richter den Beschluss über die Scheidung (Art. 6). Zur Bestätigung der vollzogenen Auflösung der Ehe erhielten die Eheleute eine entsprechende Bescheinigung, deren Kopie an das Standesamt des Ortes der Eheschließung oder des Ortes der Aufbewahrung des Buches des Verzeichnisses der Ehen geschickt wurde (das Standesamt registrierte die Scheidung und gab eine entsprechende Bescheinigung aus (Art. 2, „Bemerkung“).[13]

Wenn es wegen solcher Fragen wie dem Sorgerecht für nicht volljährige Kinder aus der gemeinsamen Ehe, der materiellen Unterstützung und ebenso der Alimente, die der Mann der Frau bezahlen musste, zwischen den geschiedenen Ehegatten keinen Streit gab, dann fasste der Richter die Entscheidung über sie gleichzeitig mit dem Beschluss über die Scheidung (Art. 8). Im entgegengesetzten Fall war die Einreichung einer entsprechenden Klage beim lokalen Gericht und eine Verhandlung dort vorgesehen (Art. 9). In die Kompetenz des Richters fiel es, eine „individuelle Entscheidung“ in diesen Fragen zu fällen, die provisorisch gültig war, bis das Zivilgericht eine abschließende Entscheidung getroffen hatte. Die wirtschaftliche Seite der Scheidung wurde nicht detailliert geregelt. Die Ehegatten, die sich scheiden ließen, konnten ebenso ihre künftigen Familiennamen und die Familiennamen ihrer Kinder genau benennen. Im Falle, wenn eine solche Übereinstimmung fehlte, oder der Antragsteller für die Scheidung nur ein Ehepartner war, legte das Gesetz fest, dass die Geschiedenen die Familiennamen erhielten, die sie vor der Ehe getragen hatten und die Entscheidung über den Familiennamen der Kinder der Richter des örtlichen Zivilgerichts traf (Art. 7). D. h., die frühe sowjetische Scheidungsgesetzgebung war ihrem Sinn nach bedeutend radikaler als die entsprechende „reformierte“ Gesetzgebung der westlichen Länder. Richard Stites charakterisiert das postrevolutionäre Russland als „einziges Land in der Welt mit einer vollkommenen Freiheit der Scheidung“.[14]

Das vorliegende Dekret hatte eine vielschichtige Bedeutung. Die bolschewistische Scheidungsgesetzgebung kann mit Recht als „ein weiteres Mittel, die Familienpolitik jener Zeit durchzusetzen“ eingeschätzt werden. Die offiziellen und öffentlichen Kommentatoren des Dekrets unterstrichen seine Stoßrichtung gegen die sogenannte „bürgerliche Familie“. Tatsächlich vermochte das Dekret langfristig, am Anfang möglicherweise nicht geplant, die Beseitigung der stabilen, monogamen Ehe als solche begünstigen, die im Laufe von Jahrhunderten nicht nur das Ideal der herrschenden Monarchie und Orthodoxen Russländischen Kirche gewesen war, sondern auch der Mehrheit, in erster Linie der bäuerlichen, Bevölkerung des Landes. Die Bestimmung des Dekrets, dem zufolge für die Auflösung der Ehe das Gesuch beider oder eines der Ehepartner ausreichend war, schuf alle dafür notwendigen Voraussetzungen. Dadurch wurde das Scheidungsverfahren nicht nur de jure und de facto vereinfacht, sondern auch die häufige erneute Eheschließung ermöglicht.

Außerdem musste die Möglichkeit, die Familie zu jeder beliebigen Zeit aufzulösen und einen neuen Ehebund schließen zu können, sich auf die Bedeutung der Ehe als „wirtschaftlichen Bund“ auswirken. Wenn man ihre strukturierende Rolle in der Wirtschaft und Gesellschaft Russlands in Betracht zieht, kann behauptet werden, dass letzten Endes die Liberalisierung der Ehescheidungsgesetzgebung und die Vereinfachung des Verfahrens der Auflösung der Ehe, zusammen mit anderen Maßnahmen der Bolschewiki auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialpolitik, zur Destabilisierung der Wirtschaftsbeziehungen im Land, besonders auf dem russländischen Dorf, beitrug. Indem es der Frau das unbegrenzte Recht auf Auflösung der Ehe gab, stellte es sie in den Rechten dem Mann gleich, dem dadurch die rechtlichen Privilegien entzogen wurden, und zerstörte damit die autoritär-hierarchischen Strukturen, die der traditionellen russländischen Familie zugrunde lagen.

Gleichzeitig schuf das Dekret über die Auflösung der Ehe den rechtlichen Rahmen für die Verwirklichung neuer Familien- und Geschlechterbeziehungen. Eine andere Bedeutung des Dekrets über die Auflösung der Ehe zeigte sich auf dem Gebiet der rechtlichen Emanzipation der Frau. Entsprechend der Bemerkung von Gorecki: „Im Familienrecht kann die Gleichheit der Geschlechter als symbolische Gleichheit des Ehemanns und der Ehefrau herausgestellt werden“.[15] Mit den Worten von Dirk Blasius ging es darum, die Gleichberechtigung der Geschlechter zu „kodifizieren“. Nach dem Dekret erhielten die Frauen de jure nicht nur gleiche, sondern in einiger Hinsicht auch Vorzugsrechte gegenüber den Männern. Das Dekret gab der Frau praktisch das unbegrenzte Recht auf Scheidung (Art. 1). Sie hatte die Möglichkeit, bei einer Auflösung der Ehe auf ihre eigene Namensgebung und die der Kinder Einfluss zu nehmen (Art. 7); die materiellen Ausgaben für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder konnten in gleichem Maße sowohl dem Mann als auch der Frau aufgebürdet werden (Art. 8). Außerdem konnte sie im Falle ihrer Arbeitsunfähigkeit und materiellen Bedürftigkeit Anspruch auf die Unterstützung des ehemaligen Ehemannes für die Kinder, die sie unterhalten musste, erheben (Art. 9). Das Recht der Frau als Antragstellerin für die Scheidung aufzutreten, begünstigte eine Neudefinition ihrer sozialen Rolle und deren Bewusstwerdung.

Die neue Ehescheidungsgesetzgebung bildete die Voraussetzung für die Emanzipation der Frau und ihre Aneignung der neuen beruflichen und sozialen Rolle in noch einer anderen Beziehung. Das einfache Scheidungsverfahren, das nicht mit bürokratischem Schlendrian und materiellen Ausgaben verbunden war, begünstigte die Befreiung der Frau für ihre gesellschaftliche und Produktionsarbeit. Das Feld der sozialen Aktivität der Frau verbreiterte sich schrittweise. Die Stärkung der Stellung der Frau im Ehe- und Familienrecht, die schon im vorrevolutionären Russland stattgefunden hatte, wurde auch auf das Scheidungsrecht ausgeweitet. Die sowjetischen Autoren betrachteten das Dekret über die Auflösung der Ehe als Akt zur Zerstörung der alten „bürgerlichen Familie“ und der Emanzipation der Frau, und gerade nicht nur im Sinne seiner Absicht, sondern auch im Sinne der von ihm geschaffenen realen Fakten. Wenn das Dekret über die Auflösung der Ehe in den Kontext der Politik der Bolschewiki auf dem Gebiet der Religion und der Kirche eingebettet wird, die auf die Trennung des Staates von der Kirche abzielte, ist sein antireligiöser und antikirchlicher Impetus zu unterstreichen. Er zeigte sich, im Besonderen, in der Stärkung der Zivilehe im Vergleich zu der kirchlichen und der Behörden der zivilen Macht bei dem Verfahren der Auflösung der Ehe im Vergleich zu den Kirchenbehörden.

Aus dem oben Ausgeführten wird die Bedeutung des Dekrets über die Auflösung der Ehe im Kontext der allgemeinen rechtlichen Entwicklung des sowjetischen Staates deutlich. Das Dekret machte den Anfang bei der Kodifizierung und Vereinheitlichung der sowjetischen Ehe- und Familiengesetzgebung. Indem es die kirchliche Auflösung der Ehe und die Gerichtsbarkeit der Kirche in diesen Fragen abschaffte, ermöglichte es zusammen mit den übrigen Maßnahmen die Festigung der Position des neuen sowjetischen Staates in seiner Eigenschaft als Rechtssubjekt, die Durchsetzung seiner absoluten Gerichtsbarkeit durch die Verdrängung der Kirche und die Herausbildung eines einheitlichen Rechtsraums in Sowjetrussland. Die Stärkung der Stellung der Frau im Ehe- und Familienrecht bedeutete die Stärkung ihrer Stellung als autonomes Rechtssubjekt, mit anderen Worten, das Auftauchen neuer Rechtssubjekte. Im Großen und Ganzen fügte sich das Dekret, indem es gerade der Scheidung als Akt der Befreiung des Menschen und der Frau von einer solchen „Form der wirtschaftlichen, sozialen und geschlechtlichen Unterdrückung“ wie der „bürgerlichen Ehe“ und „bürgerlichen Familie“ besondere Bedeutung beilegte und auf dem Weg der Errichtung der Freiheit und der Gleichberechtigung der Bürger voranschritt, in den allgemeinen Kontext der „Befreiung“ und „Emanzipation“ der ersten Monate nach der Oktoberrevolution 1917.

Das Dekret über die Auflösung der Ehe, das am 16. (29.) Dezember 1917 beschlossen wurde, war ein Ausdruck der allgemeinen Politik der Bolschewiki zur „Reorganisation“ der Ehe-, Familien- und Geschlechterbeziehungen, ihrer „Familien- und sexuellen Revolution“.[16] Ein anderer gesetzgeberischer Akt, der auf die Reform des ganzen Systems der Ehe- und Familienbeziehungen und ihrer gesetzgeberischen Grundlagen abzielte, wurde das „Dekret über die Zivilehe, die Kinder und über die Führung der Bücher der Akte des Zivilstands“ (18. (31.) Dezember 1917). So erhielt nur die Zivilehe juristische Gültigkeit, die vor den sowjetischen Standesämtern (ZAGS) geschlossen wurden, die Ehe musste monogam sein und auf der freien Wahl des Ehepartners basieren. Die Ehegatten wurden in ihren Rechten als vollkommen gleichwertig betrachtet, die registrierte Ehe wurde in der Bedeutung mit dem nichtregistrierten Zusammenleben gleichgestellt, die ehelich geborenen Kinder mit den unehelichen, es wurde das Prinzip des getrennten Eigentums der Eheleute bestätigt.

Das Familiengesetzbuch, das am 16. September 1918 angenommen wurde, bestätigte nochmals die Bestimmungen des Dekrets vom 16. (29.) Dezember 1917 über den freien und zivilen Charakter der Scheidung, und ebenso über die Alimente, die der Ehegatte nach der Auflösung der Ehe für den Unterhalt der Frau und Kinder zahlen musste. Am 18. November 1920 wurde ein Gesetz beschlossen, das Abtreibungen legalisierte. Außerdem wurden keine Gesetze erneut eingeführt, die Homosexuelle diskriminierten; die entsprechende Gesetzgebung des zarischen Reiches war noch von der Provisorischen Regierung abgeschafft worden.

Gleichzeitig änderte sich das Verhältnis des Staates zur Prostitution. Wenn die zarische Regierung noch die Frauen, die der Prostitution nachgingen, juristischer Verfolgung aussetzte, versuchte die neue sozialistische Macht, in ihrem aufklärerischen Glauben an die Kraft der Vernunft und Erziehung, anfänglich sie „umzuerziehen“, im Besonderen, indem sie eine Politik der Beschäftigung ausführte und ebenso dem Problem des Frauenhandels mit Hilfe medizinischer Maßnahmen abhalf.

Jedoch drückte eine solche Liberalisierung der Scheidungsgesetzgebung den Standpunkt nur eines Teils der Elite der Bolschewiki aus. So scheinen die Ansichten von Lenin selbst zu den Ehe-, Familien- und Geschlechterbeziehungen hinlänglich konservativ, obwohl er auch die bestehende Gesetzgebungspraxis der Scheidungen im zarischen Russland kritisierte, aber gleichzeitig ist seine Aussage bekannt dass ein ungeregeltes Sexualleben ein „Zeichen der Degeneration“ sei, ebenso seine Angriffe auf die Theorie der „freien Liebe“. Von einem ähnlichen Standpunkt einer Reihe anderer führender Vertreter von Partei und Staat zeugt ihre erbitterte Polemik gegen Aleksandra Kollontaj im ersten nachrevolutionären Jahrzehnt vom konservativen Standpunkt aus. Es vergingen nur wenige Jahre und zu Beginn der 1930er Jahre zeigte sich dieser radikale Standpunkt wieder in der sowjetischen Politik auf dem Gebiet der Familien- und Geschlechterbeziehungen.

Nach Stites wurde das Dekret über die Auflösung der Ehe von der Intelligenz der sowjetischen Städte mit großer Begeisterung aufgenommen.[17] Im Unterschied dazu war die Reaktion kirchlicher Kreise auf das Dekret und die ihm nachfolgenden gesetzgeberischen Akte, soweit es vor nicht allzu langer Zeit entdeckte Dokumente zu beurteilen erlauben, eindeutig negativ. So herrschte beispielsweise die begründete Furcht, dass infolge, im Besonderen des Dekrets über die Auflösung der Ehe, die geistlichen Konsistorien ihre Funktion für Ehescheidung zugunsten der sowjetischen Zivilgerichte verlören. Der Ausweg aus dieser Situation wurde seinerseits in einer Erleichterung des Prozesses der Auflösung der Ehe in den Einrichtungen der Orthodoxen Russländischen Kirche gesehen. Bezeichnend war auch die Reaktion des Landeskonzils[18] in seiner „Feststellung“ (russ.: „opredelenie“) vom März 1918, die sowohl die neue Scheidungsgesetzgebung als unvereinbar mit den christlichen Vorstellungen von der Heiligkeit der Ehe und ihrer Unauflösbarkeit und mit den kanonischen Gesetzen der Kirche als auch die neue Vereinfachung der juristischen Praxis der Scheidung verurteilte. Außerdem zeugte die „Feststellung“ davon, dass die orthodoxe Kirche in dem neuen sowjetischen Staat einen juristischen Konkurrenten erblickte, der ihm entsprechende Funktionen streitig machte. Ein Jahr später, am 7.(20.) Dezember 1918 gab die Kirche konkurrierende Bestimmungen über die Auflösung der Ehe heraus; jedoch war diese nach dem Charakter des von ihr festgelegten Verfahrens der Scheidung trotzdem erheblich schwieriger. Außerdem beschränkte sie von neuem die Möglichkeit der Scheidung auf eine Reihe von einzelnen Gründen, und erlaubte sie nicht, wenn diese fehlten.

In den 1920er Jahren ging der Prozess der Kodifizierung der Scheidungsgesetzgebung als Bestandteil der Familiengesetzgebung weiter. Die nächste Etappe der Reformen der Scheidungsgesetzgebung wurde das Jahr 1926. Im Rahmen der damals ausgeführten Gesetzgebungsreform gab es eine zusätzliche Liberalisierung. Beispielsweise verlor das Gericht seine Zuständigkeit für die Ehescheidung an das Standesamt. Es gab die sogenannte „Scheidung per Post“, bei der der Ehegatte oder die Ehegattin nicht im Standesamt erschienen und über die Auflösung der Ehe per Post unterrichtet wurden. Im Großen und Ganzen führte entsprechend der Bemerkung Goreckis diese Etappe der Reformen der Familienbeziehungen, auf der endgültig die rechtliche Unterscheidung zwischen registrierter Ehe und Zusammenleben beseitigt und das Verfahren der Scheidung aufs Äußerste vereinfacht wurde, zum „Verwischen“ der Grenze der Familie und dem Verlust der „sozialen Kontrolle“ über die Ehe und Familie.[19]

3.[ ]

Die Folgen des Dekrets über die Auflösung der Ehe vom 16.(29.) Dezember 1917, und ebenso die Konsequenzen der Politik, deren Grundlagen es legte, erwiesen sich als radikal. Es ist die Frage zu stellen, ob sich der neue Status der Familienbeziehungen de jure in einen Zustand de facto verwandelte? Oder gab es wesentliche Unterschiede? Das direkte (und langfristige) Zeugnis der neuen Situation in den Ehe- und Familienbeziehungen war die Scheidungsstatistik in der städtischen Bevölkerung, die von ihrem Zuwachs zeugt. In diesem Fall werden 1920 und 1929 als Eckdaten genannt, dabei muss man berücksichtigen, dass sich die zusätzliche Liberalisierung der Scheidungsgesetzgebung im Rahmen der allgemeinen Reform des Ehe- und Familienrechts 1926 auf die Dynamik der Scheidungen auswirkte.

So kam es, während 1920 von 100 geschlossenen Ehen 19 aufgelöst wurden, 1929 bei 100 geschlossenen Ehen bei 78 zur Scheidung.[20] Richard Stites führt folgende Statistik an: „1922, dem ersten Jahr der politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung, betrug die Zahl der Scheidungen 122,479, die sich (unter sehr großem Vorbehalt) ungefähr so verteilte: 70.000 auf die Hauptstädte, 30.000 auf andere Städte und 20.000 auf das Dorf. Aber von 1924 bis 1927 verdreifachte sich ihre Zahl“.[21]

Außerdem muss man den Umstand berücksichtigen, dass diese Statistik nicht erlaubt, in vollem Maße über die Fragilität der Ehe- und Familienbeziehungen im ersten nachrevolutionären Jahrzehnt zu urteilen. Viele sowjetische Bürger gingen keine registrierte Ehe ein, sondern lebten einfach in eheähnlichen Beziehungen. Das bedeutete, dass der Zerfall solcher Beziehungen auch nicht durch das Standesamt oder das Gericht registriert wurde. Gleichzeitig wuchs die Zahl der vielfach wiederholten Ehen: „In zwei proletarischen Distrikten Leningrads (dem Moskauer und dem Narvaer), währten allein im Dezember 1927 50 Ehen nur ein oder zwei Tage und weitere 50 eine oder zwei Wochen. Im folgenden Jahr betrug das Verhältnis zwischen Scheidungen und Ehen 4:5!“.[22] Diese Statistik berücksichtigt wahrscheinlich nur Scheidungen de jure, die auf der Grundlage der neuen sowjetischen Ehescheidungsgesetzgebung vollzogen wurden; Scheidungen de facto, die man für ein vollständiges Bild des Ehescheidungsverhaltens berücksichtigen muss, haben hier keinen Niederschlag gefunden.

Die Scheidung verwandelte sich aus der Sicht derer, die sie praktizierten, in eine Verhaltenspraxis des sowjetischen „neuen Menschen“ und das Dekret über die Auflösung der Ehe und die folgende Gesetzgebung, die ihre grundlegenden Bestimmungen bestätigte, in eine juristische Voraussetzung und die juristische Garantie der eigenen Freiheit. Das Dekret über die Auflösung der Ehe verwandelte sich mit anderen Worten in eine Voraussetzung allgemeiner Prozesse individueller Emanzipation im ersten postrevolutionären Jahrzehnt. Das vereinfachte Verfahren der Auflösung der Ehe, zusammen mit einem vereinfachten Verfahren zu ihrer Schließung, begünstigte die Verbreitung instabiler Familien- und Geschlechterbeziehungen sowie von promiskuitivem Verhalten. Die alte „bürgerliche Familie“ starb allmählich ab, jedoch tauchte an ihrer Stelle keine neue sowjetische Familie auf.

Nichtsdestoweniger ist die tatsächliche Bedeutung des Dekrets über die Auflösung der Ehe und der nachfolgenden sowjetischen Gesetzgebung nicht zu überschätzen. Im Gegenteil, vom Standpunkt der heutigen Zeit kann man hervorheben, dass die „zweite Dekadenz“ auf dem Gebiet des Ehe-, Familien- und Geschlechterverhaltens, seine Liberalisierung und Radikalisierung nur für eine begrenzte Zahl sowjetischer Bürger und in noch höherem Maße Bürgerinnen der 1920er Jahre typisch war. Die Gründe dafür sind in der Bewahrung der patriarchalischen Traditionen verborgen, darunter in der sogenannten „kulturellen Rückständigkeit“ (cultural lag[23]), wie auch in ökonomischen Faktoren.

Es gab zwischen Stadt und Dorf, Männern und Frauen, den sozialen und kulturellen Eliten und der übrigen Bevölkerung einen Unterschied in der Haltung zur Scheidung. Im ersten nachrevolutionären Jahrzehnt bewahrten die traditionellen konservativen Normen dieses Verhaltens wie früher ihre Wirkmacht unter der ländlichen Bevölkerung, den Frauen (und ebenso in den mittleren und unteren Schichten der Bevölkerung). So bemerkt Gorecki, dass das Anwachsen der Zahl der Scheidungen sich auf die Städte beschränkte und besonders hoch in der Hauptstadt der UdSSR, Moskau, war.[24] Auf dem Dorf war die Lage jedoch anders, was durch die Bewahrung früherer Traditionen, die Rolle der Religion, die wirtschaftliche Organisation des Dorfes und die Bedeutung der Familie in ihr, und ebenso durch den großen Druck von Seiten der sozialen Kontrolle angesichts der kollektiven Umstände des Lebens in den Dörfern erklärt werden kann. Am meisten ergriffen die Männer die Initiative zur Scheidung. Das erklärt sich vielleicht aus den Besonderheiten des Rechtsbewusstseins der Frauen, die die neue Scheidungsgesetzgebung vehement ablehnten. Teilweise übten sie auch Rechtsverzicht, das heißt sie verzichteten darauf, ihr Recht auf Scheidung zu nutzen.

Für viele Frauen waren die monogame Ehe und die Familie wie früher die ideale Form der Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Außerdem glaubten sie allem Anschein nach, dass die Auflösung der Ehe ihnen nicht nur keinerlei Vorteile bringe, sondern im Gegenteil den Männer ein zusätzliches Instrument zur „Befreiung von der Frau“ und zur Bestätigung ihrer Unabhängigkeit gebe, während die Frauen den moralischen und materiellen Schaden von kurzen Ehen zu tragen hätten, die jederzeit aufgelöst werden konnten. Am Beispiel seiner Forschungen zum Vyborger Distrikt Petrograds zu Anfang der 1920er Jahre zeigt wiederum Stites, dass in 70 % aller Fälle von Scheidung der Ehemann der Antragsteller war und nur in 7 % die Frau. Als Folge blieb die monogame Familie mit ihrer patriarchalisch-hierarchischen Struktur der Machtbeziehungen, die eine untergeordnete, abhängige Stellung der Frau im Verhältnis zum Mann voraussetzte, mit anderen Worten, das, was in der Sprache des offiziellen Diskurses die „bürgerliche Familie“ genannt wurde, in den 1920er Jahren zumindest unter den nichtelitären Schichten und in den ländlichen Regionen Sowjetrusslands erhalten.

Außerdem führten, anders als die Autoren des Dekrets vom 16. (29.) Dezember 1917 und der nachfolgenden sowjetischen Scheidungsgesetzgebung annahmen, seine „egalitären Bestimmungen“[25] im Prozess der Anwendung des Gesetzes nicht zur Befreiung der Frauen aus ihrer Leibeigenschaft und zu ihrer Gleichberechtigung, sondern begünstigte im Gegenteil ihre weitere Knechtschaft und die Schmälerung ihrer Rechte. Viele Frauen setzten nicht nur einfach nicht die ihnen von Gesetzes wegen neu verliehenen Rechte um, sondern wurden auch Opfer von promiskuitiven Männern, die die liberale Scheidungsgesetzgebung für ihre Zwecke nutzten. Mit Hilfe der neuen Gesetzgebung, die das Recht der Frauen auf Alimente für sich und die möglichen Kinder festlegte, gelang es auch nicht, die materielle Absicherung der Frau nach der Scheidung zu gewährleisten. Der Grund dafür verbarg sich nicht zuletzt in der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Männer in diesen Jahren der wirtschaftlichen Zerrüttung und des Chaos, in der Begrenztheit ihrer materiellen Möglichkeiten. Die Unterstützung von alleinstehenden Frauen und Müttern durch den Staat war, nach Gorecki, infolge seiner wirtschaftlichen und sozialen Defizite deutlich unzureichend. Als Folge stieg die Zahl der Kinder, die von alleinstehenden Müttern in unvollständigen und materiell unversorgten Familien aufwuchsen.

All dies spricht auch für eine tatsächlich begrenzte Wirkung der rechtlichen Neuerungen des Dekrets. Auf der einen Seite gelang es dem Staat auf dem Gebiet der Ehe- und Familienbeziehungen seine oberste Gerichtsbarkeit auf Kosten der Verdrängung der Kirche zu bekräftigen und den Wirkungsbereich des zivilen Rechts auf diesen Bereich der Beziehungen der Bürger auszuweiten. Jedoch spricht die Tatsache, dass ein bedeutender Teil der Frauen ihr Recht auf Scheidung nicht umsetzten und dass die Scheidungen teilweise nicht zu ihren Gunsten ausgingen, nicht nur für die Begrenztheit der Wirkung des neuen Rechts und das Fehlen von faktischer Gleichberechtigung, sondern auch für die Schwäche der Position der Frau als Rechtssubjekt. So erreichte die neue Scheidungsgesetzgebung als Bestandteil der „Familien-“, „sexuellen“ und „rechtlichen Revolution“ der Bolschewiki nur teilweise ihr Ziel. Im Gegenteil stieß sie schon ziemlich früh an ihre Grenzen. Die Ehe-, Familien- und Geschlechterbeziehungen wurden immer unüberschaubarer. Zusammen mit den oben genannten Phänomenen wuchs die Zahl der nicht registrierten Ehen und Abtreibungen, es blühte die Prostitution und unter den Frauen der sowjetischen Städte und den Männern die Praxis der sog. „freien Liebe“, die als Norm der neuen, kommunistischen Moral betrachtet wurde. Gleichgeschlechtliche Liebes- und sexuelle Beziehungen waren ebenfalls keine Ausnahme. Nichtsdestoweniger muss man zusammen mit Gorecki anerkennen, dass diese Tendenzen in der Entwicklung der Ehe- und Familienbeziehungen nicht nur durch die sowjetische Ehe- und Familiengesetzgebung, darunter die Scheidungsgesetzgebung, bedingt waren, sondern auch durch den Kriegszustand und die Revolution, die Politik der Industrialisierung und Kollektivierung, die Migrationsprozesse begünstigten und sie initiierten, der sozialen und geographischen Mobilität der Bevölkerung und ebenso dem Untergang der traditionellen Grundlagen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, der Krise der patriarchalischen Werte.

4.[ ]

Allmählich begann sich, nicht zuletzt in den offiziellen sowjetischen Kreisen, die Meinung durchzusetzen, dass es in der sowjetischen Gesellschaft eine „Krise der Ehe und Familie“ gebe. Diese Tendenz wurde in Zuge der „konservativen Wende“ nach 1929 vorherrschend. Im Einklang mit den Vertretern der konservativen Richtungen im russländischen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben des 19. und frühen 20. Jahrhunderts lehnte der Herrschaftsdiskurs der stalinschen Epoche die sexuelle Freiheit und die liberalen Formen der Ehe-, Familien- und Geschlechterbeziehungen ab. Sie galten als mit seinen politischen, sozialen, ethischen und kulturellen Vorstellungen, mit den Zielen der sozialen Disziplinierung, der sozialen Organisation, der Konsolidierung und Mobilisierung der Bevölkerung im Prozess der Errichtung des totalitären/autoritären Staates, der Industrialisierung, der Kollektivierung der Landwirtschaft und der Steigerung des militärischen Potentials der UdSSR unvereinbar. Auch wurden sie als Voraussetzung der politischen und gesellschaftlichen Anarchie und ebenso als Ursache für die bedrückte wirtschaftliche und soziale Lage der Frau, der Obdachlosigkeit und Devianz von Kindern und Heranwachsenden sowie der schwierigen demographischen Lage, im Besonderen dem Rückgang der Geburtenrate, betrachtet.

In Analogie zum Zarenreich begannen die Prinzipien der Ordnung, Organisation und Kontrolle, die es im Staat und in der Gesellschaft gab sich auf die Sphäre der Ehe-, Familien- und Geschlechterbeziehungen zu erstrecken, sie stießen sich an ihrer „Desorganisation“ und überwanden sie. „Im neuen gesellschaftlichen Konzept der Familie wurde der Schwerpunkt eher auf Stabilität und Geburtenreichtum gelegt, nicht auf Freiheit, Gleichheit und Unabhängigkeit. […] Die Vorstellung über die untrennbare Verbindung zwischen Mutterschaft, langandauernder Ehe und einer starken monogamen Familie wurde die bestätigte Norm“.[26] Die monogame Familie als „Zelle der Gesellschaft“ erhielt eine neue, positive Umwertung im Rahmen des stalinschen Staates, der Gesellschaft und Kultur, als eines der grundlegenden Strukturen, die den Staat und die Gesellschaft als Ganze stabilisierten, als Instrumente der Erziehung und Sozialisation, und ebenso in demographischer Hinsicht. Auf der Tagesordnung stand, anstelle des „Absterbens der Familie im Kommunismus“, „die erreichte Restabilisierung der Familienbeziehungen“ im Rahmen der neuen „sowjetischen Familie“. Der stalinsche Staat begann mit einer neuen Politik der Verbreitung der konservativen/patriarchalischen Moral der Ehe-, Familien- und Geschlechterbeziehungen. Dafür musste er die bestehenden rechtlichen Grundlagen der Ehe- und Familienbeziehungen ändern.

Man begann, die sowjetische Scheidungsgesetzgebung, wie sie im ersten nachrevolutionären Jahrzehnt existierte, als eine der Ursachen der diagnostizierten „Krise der Ehe und der Familie“ zu betrachten. Schon zu Ende der 1920er Jahre sprach sich der damalige Volkskommissar für Kultur und Bildung, Anatolij Lunačarskij, gegen die unbegrenzte Praxis der Scheidungen aus, er stilisierte häufige Scheidung zum politischen Verbrechen und setzte sie mit Konterrevolution gleich. Ähnliche Meinungen wurden in der sowjetischen Presse der ersten Hälfte der 1930er Jahre geäußert. Als Folge strebte im Zeichen des „sexuellen Thermidor“[27] in der Mitte der 1930er Jahre die sowjetische Gesetzgebung danach, die Familie als soziale Grundlage der Gesellschaft wieder zu errichten und beschränkte sich nicht nur auf kulturelle und erzieherische Maßnahmen, sondern verschärfte von neuem auch die offizielle Scheidungsgesetzgebung. Jedoch waren diese Änderungen nicht nur ein Ausdruck der Vorstellungen der sowjetischen Partei- und Staatsführung, sondern auch der Vorstellungen eines bestimmten Teils der bolschewistischen Eliten des „stalinschen Aufgebots“ (russisch: stalinskij prizyv), Aufsteiger aus den sozialen Unterschichten, die ihren Aufstieg in der politischen und wirtschaftlichen Hierarchie der kommunistischen Partei und des sowjetischen Staates unter Stalin vollzogen und konservative ethische Positionen vertraten.

Außerdem drückte das Gesetz die Anschauungen des konservativen Teils der sowjetischen Bevölkerung aus. Im Gegensatz dazu unterstreicht der russländische Spezialist für die Geschichte der Sexualität, Igor Kon, dass die neue Scheidungsgesetzgebung eher Ausdruck der Interessen des Staates als der Gesellschaft als solcher war. Das Gesetzespaket vom 27. Juni 1936, das die Ehe-, Familien- und Geschlechterbeziehungen regulierte, beseitigte die frühere liberale Scheidungsgesetzgebung; damals wurde der gleiche Status der registrierten und faktischen Ehen abgeschafft, und ebenso das Recht auf Abtreibung. Der Prozess der Auflösung der Ehe selbst wurde nach § 27 dieses Gesetzes formalisiert und erschwert, was bedeutete, dass nur das Gesuch beider oder eines Partners um Auflösung der Ehe unzureichend war. Die Scheidung musste vom Gericht in Anwesenheit beider Ehegatten vollzogen werden. In den Pass der Geschiedenen wurde ein entsprechender Eintrag gemacht und für die Dienste für die Scheidung eine Gebühr berechnet, deren Höhe von Scheidung zu Scheidung anwuchs. Von Scheidung zu Scheidung stieg auch die Schwierigkeit des Verfahrens selbst. Dabei gab es wie Gorecki bemerkte, ungeachtet einer solchen Entwicklung der Scheidungsgesetzgebung, im Diskurs der stalinschen Periode Hinweise auf das Streben der Partei und des Staates zur Stabilisierung der Familie und der Bewahrung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern im Rahmen der Ehe und Familie. Als Gesetz, das die Meinung der Frauen ausdrückte und auf ihre Unterstützung abzielte, wird es auch von Richard Stites bewertet.

Wenn Richard Stites in Bezug auf die sowjetische Ehescheidungsgesetzgebung in der poststalinschen Periode erklärt: „Das Gleichgewicht zwischen kommunistischer Ideologie, russischen Traditionen und den Erfordernissen des modernen industrialisierten Lebens blieb gewahrt“, dann stellt sich die Frage, ob es einen solchen Kompromiss auch bei der Annahme der Gesetzgebung 1936 gab.[28]

- ↑ Der volost` war im Russischen Reich und der UdSSR bis 1928/30 die unterste Verwaltungseinheit, die in der Regel aus mehreren Dörfern bestand, auch: Gemeindebezirk (Anm. d. Übers.).

- ↑ Zemstvo: Landstand oder Landschaftsvertretung, lokale Selbstverwaltungseinheit auf Uesd- (Kreis-) und Gouvernementsebene im Russischen Kaiserreich, die 1864 im Zuge liberaler Reformen unter Zar Alexander II. eingeführt wurde (Anm. d. Übers.).

- ↑ B. N. Mironov, Social’naja istorija Rossii perioda imperii (XVIII-načalo XX v.): Genezis ličnosti, demokratičeskoj sem’i, graždanskogo obščestva i pravovogo gosudarstva. Bd. 2, Bulanin, Sankt-Peterburg 1999, S. 44.

- ↑ B. N. Mironov, Social’naja istorija Rossii perioda imperii (XVIII-načalo XX v.): Genezis ličnosti, demokratičeskoj sem’i, graždanskogo obščestva i pravovogo gosudarstva. Bd. 1, Bulanin, Sankt-Peterburg 1999, S. 175.

- ↑ Laut Rjabov. Von Akzidens, akzidentell. (von lat. accido: sich ereignen, bzw. niederfallen), das Nicht-Notwendige, Zufällige im Gegensatz zum Wesentlich-Substantiellen (Anm. d., Übers.).

- ↑ Dirk Blasius, Bürgerliche Rechtsgleichheit und die Ungleichheit der Geschlechter. Das Scheidungsrecht im historischen Vergleich. In: Ute Frevert (Hrsg.), Bürgerinnen und Bürger: Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert ; zwölf Beiträge. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1988, S. 67–84, hier S. 68.

- ↑ Die Alleinheit (russisch: vseedinstvo) bezeichnet die unteilbare Einheit allen Seins, einschließlich aller Wesenheiten, Welten und Universen (Anm. d. Übers.).

- ↑ Die Konziliarität oder Katholizität (russisch: sobornost`) bedeutet die Universalität und Einheit der Kirche.

- ↑ Mironov, op. cit., Bd. I, S. 176.

- ↑ St. Petersburg und Moskau (Anm. d. Verf.).

- ↑ Jan Gorecki, Kommunistische Familienstruktur: Die Rechtsprechung als Instrument des Wandels. In: Günther Lüschen, Eugen Lupri (Hrsg.), Soziologie der Familie. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 1970, S. 490–507, hier S. 491

- ↑ Richard Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilsm, and Bolshevism, 1860-1930 - Expanded Edition. Princeton Univ. Press, Princeton, NJ 2021, S. 463.

- ↑ Entsprechend dem Dekret und der folgenden sowjetischen Gesetzgebung ging es um eine Scheidung sine damno, d.h. dass es nicht irgendwelchen Folgen für die Geschiedenen in Form einer Strafe gab (Anm. d. Autorin).

- ↑ Stites, op. cit., S. 369.

- ↑ Gorecki, op. cit., S. 498.

- ↑ Ebd., S. 492.

- ↑ Stites, op. cit., S. 369.

- ↑ Das Landeskonzil (russisch: Pomestnyj Sobor), das schon seit langem vorbereitet worden war, versammelte sich am 15.(28.) August 1917 und tagte bis zum 7.(20.) September 1918 im Moskauer Kreml. Es veruteilte die kirchenfeindliche Politik der Bolschewiki ausdrücklich (Anm. d. Übers.)

- ↑ Gorecki, op. cit., S. 492.

- ↑ Susanne Ramm-Weber, Mit der Sichel in der Hand: Mythos und Weiblichkeit in der sowjetischen Kunst der dreissiger Jahre. Böhlau, Köln 2006, S. 56.

- ↑ Stites, op. cit., S. 370.

- ↑ Ebd.

- ↑ Gorecki, op. cit., S. 501

- ↑ Ebd., S. 493.

- ↑ Ebd., S. 500

- ↑ Stites, op. cit., S. 388.

- ↑ Ebd., S. 376-391.

- ↑ Ebd., S. 391.

1.[ ]

В известном романе Николая Чернышевского «Что делать? главная протагонистка Вера Павловна, один из первых и наиболее влиятельных образов «новой женщины» в русской литературе, значительно сказавшемся на формировании поведения русских женщин начиная с 1860-х гг., проявляет свою «новизну» тем, что расходится со своим мужем, в свою очередь «новым человеком», и начинает жить с другим мужчиной, который близок ей духовно и телесно. Тем самым текст Чернышевского отразил не только современный дискурс о роли женщины в обществе, но и активно обсуждавшиеся в России во второй половине XIX в. представления о браке и семье. Одним из атрибутов «новой» формы брачно-семейных отношений, в рамках этого понимания, была возможность и облегченная процедура развода.

В формировании этого дискурса принимали участие представители различных политических, общественных и профессиональных кругов: политики, общественные деятели, юристы, писатели, борцы за права женщин. За требованием развода и облегчения его процедуры стояла, как правило, либо либеральная, либо социал-демократическая концепция общества. Вопрос о реформе брачно-семейных отношений дискутировался в самых разных контекстах, затрагивая, в частности, всю систему общественных и культурных ценностей. Почему же существующее законодательство о разводе в качестве составной части существующей системы брачно-семейных отношений рассматривалась как неприемлемое? В чем заключалась суть действующих на тот момент правовых норм, регулирующих бракоразводные процессы?

До 1917 г. в области брачно-семейных отношений действовало гражданское, церковное и обычное гражданское право. Равным образом они подлежали смешанной или совместной юрисдикции государственных и церковных инстанций, а также судов при органах общественного самоуправления. Если действие гражданского права распространялось на социальную элиту и население городов, то обычное право действовало в деревне. «Юрисдикцию» по этому праву вершили волостные судьи, а также мировые судьи и земские начальники. Представители российского государства и правящего самодержавия занимали в вопросах брака, семьи и развода консервативную позицию, которая нашла отражение в существовавшем официальном законодательстве.

Идеалом самодержавия, cложившемся на основе православной этики и нашедшем отражение в его законодательстве, была стабильная моногамная семья, построенная по авторитарно-иерархическому принципу, предполагавшая правовые привилегии мужа и его господство над женой, и по своей сути бывшей одновременно «хозяйственным союзом».[1] Такая семья виделась в качестве экономической и социальной основы монархии. В соответствии с этой установкой российская монархия была заинтересована в стабильном и долговременном браке. Такого рода представления нашли отражение в «Своде законов Российской Империи», принятому в 1832 г., реформированному в 1860-ые гг. и действовавшему на момент революции 1917 г.

Согласно этому Своду, институт развода в России существовал. Однако получить его было трудно как мужчине, так и женщине. Официальное (гражданское) брачно-семейное законодательство допускало развод только в отдельных случаях, в частности, таких как измена/прелюбодеяние (главная причина), неспособность супруга к половому акту в течение трех лет, долговременное отсутствие мужа, утрата им гражданских прав, или его тюремное заключение, нарушение положения о допустимой степени родства вступающих в брак (кровосмешение), второбрачие/многобрачие, уход в монастырь. Для доказательства вины супругов требовались свидетели; судебное расследование вынуждало затронутых лиц придавать огласке интимные детали личной жизни. Сам бракоразводный процесс носил многоступенчатый характер и требовал огромных затрат, что уже само по себе заставляло супругов задуматься о его целесообразности. Распространенной формой развода был развод по взаимному согласию, заимствованный из римского права. Официальное законодательство воздвигало различные препоны даже в том случае, если речь шла только о раздельном проживании супругов.

Определяющее влияние на теорию и практику бракоразводных процессов, начиная с первой половины XIX в., оказала Православная Российская Церковь. В ее компетенции находилось как заключение, так и расторжении браков: «[…] официальный развод стал возможен только с санкции духовного суда и при строгом соблюдении требований к основаниям развода».[2] Православная Российская церковь рассматривала брак как священный, принципиально выступала за единобрачие и нерасторжимость брака. Исходя из этого она отвергала и осуждала развод. Тем не менее, в теории и практике ее брачно-семейного права возможность расторжения брака сохранялась. Эта процедура находилась в ведение Духовных консисторий Православной Российской Церкви и т.н. консисторских судов под председательством архиереев. Заявление о расторжении брака могло быть подано как самими супругами (например, в случаях прелюбодеяния), так и представителями духовного ведомства. Конкретные случаи, когда брак мог быть расторгнут, оговаривались в нормоположениях церковного/духовного права. Таковыми были, например, несовершеннолетие одного или обоих супругов, измена/прелюбодеяние, болезнь одного из супругов, неспособность мужа к половому акту, долговременное отсутствие мужа, обнаружение факта второбрачия/многобрачия, кровосмешение между супругами. Поводом для развода не считался сам факт расстройства семейной жизни.

Собственно процедура церковного развода была чрезвычайно сложной и требовала больших материальных затрат. Составной ее частью был допрос разводящихся супругов и свидетелей, или – если в качестве причины развода указывалась болезнь и половая неспособность супруга – медицинское освидетельствование. Разведенный супруг либо не платил жене и детям алиментов, либо их размер был скорее номинальным. В конце XIX – начале XX века бракоразводная практика, существовавшая в России до середины XVIII века, при которой для развода было достаточно «разводного письма» православного священника, была поставлена (духовным) законом под запрет. Так же под запретом оказалась практика, при которой законность развода скреплялась актами государственных чиновников, например, в волости; о такой форме развода речь пойдет ниже.

Основную группу разводящихся и разводимых семей составляли семьи дворянского сословия; представители среднего и низшего сословий здесь были в меньшинстве. Это обстоятельство было связано с тем, что, крестьяне, например, обращались в суд с ходатайством о разводе достаточно редко. Несмотря на общую либерализацию законодательной системы Российской Империи до 1917 г., все попытки хотя бы ограниченного изменения этого законодательства сколько-нибудь ощутимых результатов не принесли. Исключение составляла принятая в 1860 г. поправка к ст. 103 Свода законов, согласно которой в некоторых случаях (ссылка мужа, его жестокость по отношению к жене и совершенное им прелюбодеяние) муж и жена могли жить отдельно, но юридически брак оставался в силе. Несколько иначе обстояла ситуация с обычным гражданским правом, о чем будет сказано ниже.

Против существующего законодательства о разводах выступали либеральные и социалистические круги российского общества. Критика законодательства о разводе была при этом составной частью их критики всей существующей системы политических, экономических, общественных, нравственных, зачастую, и культурных отношений, а его реформа – одним из аспектов широко понимаемых реформ в этих областях. С точки зрения представителей либерального лагеря, в русском обществе существовала не только политическая, экономическая, социальная и национальная, но и половая дискриминация. Если правящая монархия и православная церковь запрет на развод, или же усложнение его процедуры, рассматривала как средство укрепления семьи, то либерально мыслящие представители российского общества считали, что существующее законодательство о разводе и его дискриминирующее положение, вступают в противоречие с принципами буржуазного правового государства, с его представлениями о семье и определениями правового, социального и экономического состояния женщины и гражданина. Опираясь на принцип «естественного права», новое законодательство утверждало и закрепляло свободу и равенство всех граждан перед законом, их индивидуальные права и юридическую самостоятельность, независимо от этнической, социальной, конфессиональной и половой принадлежности. Оно также переносило на брачно-семейные отношения «принцип договора», рассматривая в качестве правовой основы семьи «брачный договор» двух равноправных граждан; семья как таковая утрачивала свой «священный» характер.

Соответствующая позиция по женскому вопросу предполагала равенство женщин, наряду с другими гражданами, перед законом и превращение их в субъект права. Существующее же бракоразводное законодательство, создавая всевозможные препоны на пути расторжения брака, ограничивало индивидуальную свободу граждан, привязывая их к патриархальной моногамной семье. В нем не был реализован «договорной принцип» брачно-семейных отношений, предполагавший не только их свободное заключение, но и столь же свободное их расторжение. Кроме того либералы, будучи по своим убеждениям «акциденталистами», рассматривали законодательство о разводе как одно из средств правовой дискриминации женщины и «законодательной», т.е. «культурной», конструкции ее неравноправия по отношению к мужчине в обществе, отличаясь тем самым от «эссентуалистов», которые воспринимали это неравноправие как «естественное», и обусловленное самой «природой женщины».

Царское законодательство о разводе, выражаясь словами Дирка Блазиуса, «закрепляло нарушения в „балансе сил“ между мужчинами и женщинами».[3] Хотя мужчины тоже не могли беспрепятственно расторгнуть брак, они сохраняли свою властную позицию в семье. Для женщины, занимавшей в семье подчиненную позицию, невозможность расторгнуть брак несло в себе двойное унижение и ущемление прав. И наконец, это законодательство препятствовало превращению России в гражданское правовое государство, в котором существует единое правовое пространство, и каждый гражданин является самостоятельным субъектом права. Альтернативная концепция законодательства о браке предполагала право на развод. Наряду с представлением политических и гражданских свобод, реформа законодательства о разводе, как составная часть брачно-семейного законодательства, призвана была проложить путь общей эмансипации русского общества на пути утверждения гражданского общества и правового государства.

Дискуссии существующего законодательства о разводе представителями социал-демократического движения осуществлялись в контексте их анализа политических, экономических и общественных проблем самодержавной России. Как и представители либерального лагеря, они увязывали теорию и практику существующего законодательства о разводе с дискриминацией женщины. Современница социал-демократов, судя по общему тону их статей, становилась жертвой не только политического неравноправия, экономической и социальной эксплуатации в условиях капитализма, но и господства мужчины в обществе и семье. Поэтому развод представлялся необходимым элементом эмансипации женщины. С другой стороны, он не должен был использоваться в качестве средства сексуальной эмансипации индивида, открывать дорогу промискуитету и беспорядочным половым связям. Тем самым не исключалось такая форма взаимоотношений между полами как брак и семья, которую предполагалось сохранить при социализме. Некоторые социалисты, как например, Чернышевский, предлагали даже рассматривать развод как вынужденную меру, к которой следовало прибегать только в случае, если выбор брачного партнера оказывался неудачным и супруги принципиально не сходились характерами. Создание новой правовой ситуации, равно как и обновленная форма брачно-семейных отношений, ликвидация насилия мужчины и эмансипация женщины подразумевались только после свержения буржуазного капиталистического общества и построения социализма.

Против «новой семьи» либералов и социалистов выступали т.н. консервативные круги русского общества и русской культуры, в том числе представители славянофильства и неославянофильства. Так же как либералы и социалисты, они увязывали проблему развода как часть юридической проблемы брачно-семейных отношений с их общей социальной, этической и культурной концепцией, с проблемами семьи, женщины и правовым представлениями. Но в конечном итоге проблема развода оказывалась напрямую связанной с проблемой сохранения «традиционных» политических/общественных форм. Славянофилы подходили к разрешению этих проблем с позиций и православного христианства и его этики, и своих собственных правовых представлений.