John F. Kennedy, Rede vor dem Schöneberger Rathaus ("Ich bin ein Berliner!")

Die Berliner Rede des US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy im Juni 1963 markierte den Höhepunkt der Beziehungen zwischen den USA und Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Infolge ihrer geschickten Inszenierung und der Rhetorik zählt sie zu den großen Reden des 20. Jahrhunderts. Ihr Erfolg wird jedoch erst verständlich, wenn man sie vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung West-Berlins im Kalten Krieg untersucht.

Речь президента США Джона Ф. Кеннеди в Берлине в июне 1963 г. стала кульминацией в отношениях США и Западной Германии после Второй мировой войны. Блестящая в риторическом отношении, хорошо подготовленная и артикулированная она является одной из величайших речей ХХ века. Однако ее успех можно понять в полной мере, лишь учитывая ее подоплеку, а именно особую роль Западного Берлина в холодной войне.

Die simplen vier Worte „Ich bin ein Berliner“, die der US-Präsident John F. Kennedy am 26. Juni 1963 vor Hunderttausenden begeisterter West-Berliner aussprach, zählen immer noch zum mythischen Grundbestand der deutschen kollektiven Erinnerung. Sie markierten den Höhepunkt der westdeutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Wirkung ist nur vor dem Hintergrund einer spezifischen historisch-politischen Situation und eines besonderen Ortes zu verstehen.

Der Ort war Berlin, einst Hauptstadt des nationalsozialistischen Deutschlands, von wo aus der Zweite Weltkrieg und der Holocaust initiiert worden war, dann aber auch Helden- und Frontstadt des Kalten Krieges, insbesondere in der Zeit der Blockade 1948/49. Das Jahr 1949 markierte einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der Sieger- und Hegemonialmacht USA und den Deutschen. Berlin wurde nach 1949 jenseits des Atlantiks zu einer symbolischen Projektionsfläche, so wie umgekehrt die USA, gerade in den Augen der Einwohner West-Berlins, von der Besatzungs- zur Schutzmacht mutierten. Von da an fungierte West-Berlin unter amerikanischem Schutz als Schaubild des Westens, seiner politischen Freiheitsverheißungen und seines ökonomischen Erfolgs. Die isolierte Stadt war zudem ein steter Stachel im Fleisch des sowjetischen Hegemonialsystems in Osteuropa. Noch 1958 hatten ausgerechnet die Vereinigten Staaten den Versuch des sowjetischen Parteichefs Nikita Chruschtschow abgewehrt, West-Berlin aus dem Verfügungsbereich der Westmächte herauszubrechen.

Genau diese besonderen Beziehungen zwischen West-Berlin und den USA standen seit 1961 auf der Kippe. Der Bau der Mauer durch das ostdeutsche SED-Regime war von den Westmächten tatenlos hingenommen worden. Angesichts der nuklearen Rüstung beider Blöcke waren ihnen allerdings auch nicht viele Optionen geblieben. Trotzdem waren unter den Berlinern Vorbehalte und Skepsis gegenüber den Amerikanern angewachsen. Die Regierung des demokratischen Präsidenten John F. Kennedy, der 1960 als militanter Antikommunist ins Amt gewählt worden war, wusste, dass gegenüber den Deutschen und der Stadt Berlin politischer Handlungsbedarf bestand, nachdem man 1961 und 1962 bis zur Glossar:Kubakrise gegenüber dem Osten manche diplomatische Niederlage hatte einstecken müssen. Insbesondere die missglückte, von den USA organisierte Landung exilkubanischer Rebellen in der Schweinebucht hatte in einem Desaster geendet. Berlin schien aus Sicht von Kennedys Beratern der geeignete Ort, um durch geschickte Symbolpolitik die Dinge wieder ins Lot zu rücken, denn auch innenpolitisch stand man unter Druck. Der Präsident sah sich sowohl dem Druck der schwarzen Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung nach mehr Partizipation als auch dem der weißen, rassistisch-konservativen Südstaaten-Demokraten nach Beibehaltung des Status quo ausgesetzt. Seine Beliebtheitswerte waren in den Umfragen in den Keller gestürzt.

Aber nicht allein die USA hatten ein genuines Interesse an einem gelungenen Auftritt des redegewandten, rhetorisch begabten Präsidenten in Deutschland. In der Bundesrepublik zeichnete sich das Ende der Gründerära unter dem greisen christdemokratischen Bundeskanzler Konrad Adenauer ab, der sich beim Mauerbau ebenfalls merkwürdig bedeckt gehalten hatte. Sein Herausforderer war der aus dem skandinavischen Exil zurückgekehrte sozialdemokratische Reformpolitiker Willy Brandt, damals ausgerechnet Regierender Bürgermeister von West-Berlin. Er und seine Mannschaft waren deutlich mehr als Adenauer, der seit Jahren innerhalb des westlichen Bündnisses die französische, gaullistische Karte spielte, an einem Besuch des amerikanischen Präsidenten interessiert. Brandt stilisierte sich gerne als der deutsche Kennedy und hatte auch Elemente von dessen Wahlkampf übernommen.

Dies war die Situation, die Kennedy zu Beginn seines Besuches vorfand: Er musste das Vertrauen der Westdeutschen und der Berliner in die Schutzmachtfunktion der USA wieder herstellen und den in katholisch-konservativen Kreisen wachsenden Einfluss des französischen Gaullismus in der CDU/CSU konterkarieren, ohne sich in die innenpolitischen Streitigkeiten der jungen Bundesrepublik hineinziehen zu lassen. Vor diesem Hintergrund betonte er in seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus insbesondere die Rolle West-Berlins im Kalten Krieg, die gemeinsamen Werte von Freiheit und Demokratie sowie die Verantwortung der USA für Berlin. Er lobte die Tapferkeit der Berliner und skizzierte den Kommunismus deutlich als Ideologie des Bösen, der Unterdrückung und der Aggression. Dabei griff Kennedy gleich zweimal auf den deutschen Satz, „Ich bin ein Berliner“ zurück, der natürlich eine Anspielung auf die klassische Stelle aus Ciceros contra Verrem „Civis Romanus sum“ darstellte. Interessanterweise hatte Kennedy diesen Topos bereits ein gutes Jahr zuvor in einer Rede in New Orleans verwendet, damals aber davon gesprochen, er sei stolz, Bürger der USA zu sein. Während er in New Orleans auf die Großmachtrolle der USA und die daraus für den Westen resultierende Pax Americana anspielte, diente das markante und viel umjubelte „Ich bin ein Berliner“ vor dem Berliner Publikum eher dazu, die moralische Vorbildfunktion West-Berlins in der eschatologischen Auseinandersetzung zwischen dem guten Reich der Freiheit, dem Westen, und dem üblen Reich der Unfreiheit, der sowjetkommunistischen Machtsphäre, herauszustellen. Dies war der performative Versuch, die ausbleibenden Reaktionen auf den Mauerbau symbolisch in positives strategisches Kapital umzumünzen.

Kennedys Konzept ging voll auf. Die Rede wurde begeistert, fast enthusiastisch aufgenommen und fand über den Tag hinaus ein breites Echo. Angesichts dieses Erfolgs von Kennedys symbolischer Strategie erstaunt es freilich, dass sehr lange unklar war, woher die Idee zu dem entscheidenden Satz eigentlich stammte. Denn im maschinengeschriebenen Originalmanuskript fehlt die zentrale Aussage. Zeitgenossen und Historiker haben dann im Gefolge des 26. Juni 1963 mehreren Mitarbeitern und Beratern des Präsidenten den Kredit für die Idee gegeben. Allerdings hat der Historiker Andreas Daum jüngst auf der Basis intensiver Recherchen und einer breiten Quellengrundlage die überzeugende These aufgestellt, dass es Kennedy selbst war, der am 18. Juni auf den Gedanken gekommen war, diese Passage in seine Ansprache einzubauen. Wenn dem tatsächlich so war, bewies er damit seinen einzigartigen politischen Instinkt für den Stellenwert von Emotionen in Krisenzeiten.

Простые слова «Я берлинец», произнесенные президентом США Джоном Ф. Кеннеди 26 июня 1963 г. перед сотнями тысяч восторженных жителей Западного Берлина, до сих пор являются частью мифического фундамента коллективной исторической памяти немцев. Они стали кульминацией западногерманско-американских отношений после Второй мировой войны. Но силу их воздействия можно понять лишь с учетом конкретной историко-политической ситуации и особой роли того места, где они прозвучали.

Этим местом был Берлин, некогда столица национал-социалистической Германии, откуда взяли свое начало Вторая мировая война и Холокост; но также это был город-герой / прифронтовой город холодной войны, особенно в период его блокады в 1948/1949 гг. 1949 год оказался поворотным пунктом в отношениях между державой-победительницей / сверхдержавой США и немцами. После 1949 г. Берлин стал символической проекцией по ту сторону Атлантического океана, точно так же как США в глазах прежде всего жителей Западного Берлина превратились из державы-оккупанта в державу-покровительницу. С тех пор, находясь под защитой Америки, Западный Берлин стал витриной Запада – его гарантий политической свободы и экономического успеха. Но этот изолированный город стал и постоянной занозой для советской гегемонистской политической системы в Восточной Европе. А в 1958 г. именно США воспрепятствовали попытке советского партийного шефа Никиты Хрущёва вырвать Западный Берлин из сферы влияния западных держав.

Собственно эти особые отношения между Западным Берлином и США оказались в 1961 г. под угрозой. Западные страны пассивно отреагировали на строительство берлинской стены, затеянное восточногерманским СЕПГ-режимом. Но ввиду того, что ядерным оружием располагали оба блока, – НАТО и страны Варшавского договора, – вариантов воспрепятствовать этому у них было не так много. Тем не менее, среди берлинцев нарастали опасения и скептицизм в отношении американцев. Правительство воинствующего антикоммуниста президента-демократа Джона Ф. Кеннеди, избранного на этот пост в 1960 г., осознавало необходимость резонансных политических шагов в этом противостоянии социалистическому лагерю в связи с ситуацией вокруг Берлина / в немецком вопросе в целом особенно после многих дипломатических неудач 1961–1962 гг. вплоть до Карибского кризиса; тем более, настоящей катастрофой закончилась организованная американцами высадка кубинских эмигрантов-повстанцев в Заливе свиней на Кубе. С точки зрения советников Кеннеди, Берлин был подходящим местом, чтобы посредством продуманной символической политики повернуть ситуацию в нужное русло. Ведь и в самих США усиливалось политическое давление – как со стороны афроамериканцев-активистов движения за гражданские права, требовавших большего участия в политической жизни страны, так и со стороны белых расистов / консервативных южных демократов, надеявшихся сохранить статус-кво. Опросы показывали, что рейтинги популярности Кеннеди катастрофически упали.

США были, однако, не единственными, кто был искренне заинтересован в успехе визита в Германию отличавшегося красноречием и риторически одаренного президента США. В ФРГ замаячил конец эпохи, которая с самого основания ФРГ прошла под руководством канцлера из рядов ХДС Конрада Аденауэра, к началу 1960-х гг. находившегося уже в преклонном возрасте; в вопросе о строительстве берлинской стены Аденауэр повел себя странно сдержанно. Его оппонентом на тот период был вернувшийся из скандинавской ссылки социал-демократ Вилли Брандт, правящий бургомистр Западного Берлина. Он и его команда были гораздо больше заинтересованы в визите американского президента, чем Аденауэр, который уже на протяжении многих лет разыгрывал французскую/голлистскую карту в рамках западного альянса. В то время как Брандт охотно позиционировал себя как германский Кеннеди и заимствовал некоторые элементы из его предвыборной кампании.

Ситуация, в которой оказался Кеннеди в начале своего визита, сводилась к тому, что он обязан был восстановить доверие западных немцев и берлинцев к США как их защитнику и оказать противодействие растущему влиянию французского голлизма в католическо-консервативных кругах ХДС/ХСС, не вмешиваясь при этом во внутриполитические споры еще молодой Федеративной Республики Германия. Учитывая это, в своей речи перед ратушей Шенеберга Кеннеди особо отметил роль Западного Берлина в холодной войне, общие ценности свободы и демократии, а также ответственность США за Берлин. Он превознес мужество берлинцев и охарактеризовал коммунизм однозначно как идеологию зла, угнетения и агрессии. При этом он дважды сказал по-немецки «Я берлинец», что, конечно, являлось отсылкой к классическому месту в одной из речей Цицерона против Гая Верреса – „Civis Romanus sum“. Примечательно, что Кеннеди уже использовал этот топос годом ранее в своей речи в Новом Орлеане, однако тогда он говорил, что гордится быть гражданином США. Притом, если в Новом Орлеане он указывал на роль США как великой державы и вытекающий из этого для Запада императив Pax Americana, то броское и запоминающееся «Я берлинец», произнесенное перед берлинской публикой, служило скорее тому, чтобы подчеркнуть моральный авторитет Западного Берлина как ролевой модели в эсхатологической битве между добром/царством свободы, то есть Западом, и империей зла/несвободы, то есть советским коммунизмом и всем, что находится в его власти. Это была перформативная попытка символически обратить отсутствие внятной реакции Запада на строительство берлинской стены в позитивный стратегический капитал.

Этот концепт Кеннеди имел полный успех. Речь была принята восторженно, можно сказать, с энтузиазмом, и уже в тот же день нашла широкий отклик. Учитывая столь большой резонанс символической стратегии Кеннеди, удивительно, однако, что долгое время было не ясно, как на самом деле возникла идея этого центрального тезиса в речи Кеннеди – «я берлинец!». В оригинальной машинописной версии речи его нет. После событий 26 июня 1963 г. современники и историки приписывали эту заслугу многим разным сотрудникам и советникам президента. Однако историк Андреас Даум недавно выдвинул убедительную, основанную на глубоких исследованиях и широком спектре источников версию, согласно которой сам Кеннеди пришел 18 июня к идее включить этот пассаж в свое обращение к берлинцам. И если это действительно так, то он снова продемонстрировал свое уникальное политическое чутье в том, что касалось понимания ценности эмоций во времена кризиса.

Meine Berliner und Berlinerinnen!

Ich bin stolz, heute in Ihre Stadt zu kommen als Gast Ihres hervorragenden Regierenden Bürgermeisters, der in allen Teilen der Welt als Symbol für den Kampf und den Widerstandsgeist West-Berlins gilt. Ich bin stolz, auf dieser Reise die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit ihrem hervorragenden Herrn Bundeskanzler besucht zu haben, der während so langer Jahre die Politik der Bundesregierung bestimmt hat nach den Richtlinien der Demokratie, der Freiheit und des Fortschritts. Ich bin stolz darauf, heute in Ihre Stadt in der Gesellschaft eines amerikanischen Mitbürgers gekommen zu sein, General Clay, der hier tätig war in der Zeit der schwersten Krise, durch die diese Stadt gegangen ist, und der wieder nach Berlin kommen wird, wenn es notwendig werden sollte.

Vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: "Ich bin ein Bürger Roms!" Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann: "Ich bin ein Berliner!"

Ich bin dem Dolmetscher dankbar, da er mein Deutsch noch besser übersetzt hat.

Wenn es in der Welt Menschen geben sollte, die nicht verstehen oder die nicht zu verstehen vorgeben, worum es heute in der Auseinandersetzung zwischen der freien Welt und dem Kommunismus geht, dann können wir ihnen nur sagen, sie sollen nach Berlin kommen. Es gibt Leute, die sagen, dem Kommunismus gehöre die Zukunft. Sie sollen nach Berlin kommen! Und es gibt wieder andere in Europa und in anderen Teilen der Welt, die behaupten, man könne mit den Kommunisten zusammenarbeiten. Auch sie sollen nach Berlin kommen! Und es gibt auch - und es gibt auch einige wenige, die sagen, es treffe zwar zu, daß der Kommunismus ein böses und schlechtes System sei; aber er gestatte es ihnen, wirtschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Aber laßt auch sie nach Berlin kommen!

Ein Leben in Freiheit ist nicht leicht, und die Demokratie ist nicht vollkommen. Aber wir hatten es nie nötig, eine Mauer aufzubauen, um unsere Leute bei uns zu halten und sie daran zu hindern, wo anders hinzugehen.

Ich möchte Ihnen im Namen der Bevölkerung der Vereinigten Staaten, die viele tausend Kilometer von Ihnen entfernt lebt auf der anderen Seite des Atlantiks, sagen, daß meine amerikanischen Mitbürger stolz, sehr stolz darauf sind, mit Ihnen zusammen selbst aus der Entfernung die Geschichte der letzten 18 Jahre teilen zu können. Denn ich weiß nicht, daß jemals eine Stadt 18 Jahre lang belagert wurde und dennoch lebt mit ungebrochener Vitalität, mit unerschütterlicher Hoffnung, mit der gleichen Stärke und mit der gleichen Entschlossenheit wie heute West-Berlin.

Die Mauer ist die abscheulichste und die stärkste Demonstration über das Versagen des kommunistischen Systems. Die ganze Welt sieht dieses Eingeständnis des Versagens. Wir sind darüber keineswegs glücklich, denn, wie Ihr Regierender Bürgermeister gesagt hat, die Mauer schlägt nicht nur der Geschichte ins Gesicht, sie schlägt der Menschlichkeit ins Gesicht. Durch die Mauer werden Familien getrennt, der Mann von der Frau, der Bruder von der Schwester, und Menschen werden mit Gewalt auseinander gehalten, die zusammen leben wollen.

Was von Berlin gilt, gilt von Deutschland: Ein echter Friede in Europa kann nicht gewährleistet werden, solange jedem vierten Deutschen das Grundrecht einer freien Wahl vorenthalten wird. In 18 Jahren des Friedens und der erprobten Verläßlichkeit hat diese Generation der Deutschen sich das Recht verdient, frei zu sein, einschließlich des Rechtes, die Familien und die Nation in dauerhaftem Frieden wieder vereint zu sehen, im guten Willen gegen jedermann.

Sie leben auf einer verteidigten Insel der Freiheit. Aber Ihr Leben ist mit dem des Festlandes verbunden, und deswegen fordere ich Sie zum Schluß auf, den Blick über die Gefahren des Heute hinweg auf die Hoffnung des Morgen zu richten, über die Freiheit dieser Stadt Berlin, über die Freiheit Ihres Landes hinweg auf den Vormarsch der Freiheit überall in der Welt, über die Mauer hinweg auf den Tag des Friedens mit Gerechtigkeit. Die Freiheit ist unteilbar, und wenn auch nur einer versklavt ist, dann sind nicht alle frei. Aber wenn der Tag gekommen sein wird, an dem alle die Freiheit haben und Ihre Stadt und Ihr Land wiedervereint sind, wenn Europa geeint ist und Bestandteil eines friedvollen und zu höchsten Hoffnungen berechtigten Erdteiles, dann – wenn dieser Tag gekommen sein wird – können Sie mit Befriedigung von sich sagen, daß die Berliner und diese Stadt Berlin 20 Jahre lang die Front gehalten haben.

Alle – alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt West-Berlin, und deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können: Ich bin ein Berliner!

Hier nach: "Ich bin ein Berliner" Die Rede John F. Kennedys vor dem Rathaus Schöneberg am 26. Juni 1963 (Nach dem gesprochenen Wort des Chefdolmetschers des Auswärtigen Amtes, Heinz Weber), in: Daum, A., Kennedy in Berlin. Politik, Kultur und Emotionen im Kalten Krieg, Paderborn 2003, S. 201-204.

-

Seite 1

-

Seite 2

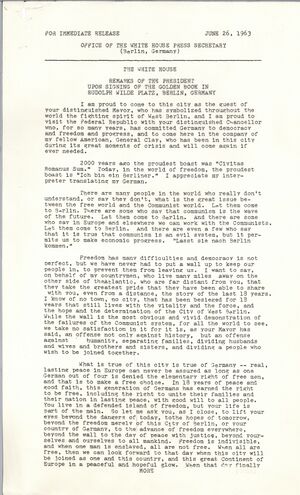

Papers of John F. Kennedy. President's Office Files. Speech Files. Remarks on signing the Golden Book, Rudolph Wilde Platz, Berlin, 26 June 1963. JFKPOF-045-026-p0023, Online. Gemeinfrei (amtliches Werk).

Papers of John F. Kennedy. President's Office Files. Speech Files. Remarks on signing the Golden Book, Rudolph Wilde Platz, Berlin, 26 June 1963. JFKPOF-045-026-p0023, онлайн. Общественное достояние (официальный документ).

- Daum, A., Kennedy in Berlin. Politik, Kultur und Emotionen im Kalten Krieg, Paderborn 2003.

- Dallek, R., John F. Kennedy. Ein unvollendetes Leben, München 2003.

- Schild, G., John F. Kennedy. Mensch und Mythos, Göttingen 1997.

- Wyden, P., Die Mauer war unser Schicksal, Berlin 1995.

- Smyser, W. R., Kennedy and the Berlin Wall. "A Hell Lot Better than a War", Lanham 2009.

- Wolfrum, E., Die Mauer. Geschichte einer Teilung, München 2009.