Klaus Mann, ''Notizen in Moskau''

Klaus Manns Aufzeichnungen über seine Moskaureise im August 1934 stehen exemplarisch für die Haltung vieler Linksintellektueller zum Kommunismus in den Volksfrontjahren: Die Sowjetunion erschien ihnen als letzter Hoffnungsträger angesichts der „faschistischen“ Bedrohung in Europa. Um den Zusammenschluss aller linken Kräfte gegen den gemeinsamen Gegner nicht zu gefährden, waren sie bereit, eventuelle Negativurteile zurückzustellen. Darüber hinaus zeigt der – in Teilen durchaus hellsichtige und kritische – Reisebericht jedoch auch, wie Wunschvorstellungen wahrnehmungsverzerrend wirken konnten, und verweist damit auf die grundsätzliche Problematik des Verhältnisses von Intellektuellen zu Utopien.

Записки Клауса Манна о его поездке в Москву в августе 1934 года могут служить примером отношения многих левых интеллектуалов к коммунизму в годы Народного фронта: Советский Союз представлялся им последним маяком надежды перед лицом фашистской угрозы в Европе. Чтобы не нанести урон единению всех левых сил против общего врага, они готовы были воздержаться от возможных негативных суждений в адрес Советского Союза. Помимо прочего, этот отчет о путешествии – местами вполне дальновидный и критический – демонстрирует, как принятие желаемого за действительное могло повлиять на искажение восприятия, и указывает тем самым на фундаментальную проблему в отношении интеллектуалов к утопиям.

Klaus Mann war einer von zwölf deutschen Exilschriftstellern, die vom 7. August bis zum 1. September 1934 am Ersten Allunionskongress der Sowjetschriftsteller in Moskau teilnahmen. Diese Veranstaltung, zu der insgesamt über 600 Literaten aus allen Sowjetrepubliken und aus anderen Staaten der Welt anreisten, nährte bei vielen „progressiven“ westlichen Intellektuellen die Hoffnung, dass die Sowjetunion ein positives Gegengewicht zu den „faschistischen Ländern“ – insbesondere zum nationalsozialistischen Deutschland – bilden könne, in denen das Geistesleben erdrückende Einschränkungen erfuhr. Gerade dies war freilich eine gravierende Fehleinschätzung, verschwanden doch im Zuge des Moskauer Kongresses die letzten Freiheiten im künstlerisch-literarischen Leben der UdSSR: Mit der auf ihm vollzogenen Gründung des sowjetischen Schriftstellerverbandes begann für die sowjetischen Kulturschaffenden eine Zeit der absoluten Unterordnung unter die Partei und das neu ausgegebene Ideal des sozialistischen Realismus. Trotzdem meinte auch Klaus Mann – ungeachtet aller Widersprüchlichkeiten, mit denen sich ihm das sowjetische Leben darbot –, aus seiner Moskau-Reise Hoffnung für die Zukunft Europas schöpfen zu können. Sein Reisebericht spiegelt dabei exemplarisch die Einstellung zahlreicher Linksintellektueller zum Kommunismus während der Volksfrontjahre. Indes haben die Notizen in Moskau bislang in der Forschung zum Themenkomplex „Intellektuelle und Sowjetunion“ wenig Beachtung gefunden und werden meist nur in der biographischen Literatur zu Klaus Mann behandelt.

Angesichts der „faschistischen“ Bedrohung in Europa lockerte die Moskauer Führung in der ersten Hälfte der 1930er Jahre vorsichtig die 1928 dekretierte „Sozialfaschismusthese“, mit der die Sozialdemokratie zum Hauptgegner des Kommunismus erklärt worden war, und ersetzte sie schließlich 1935 offiziell durch die Volksfrontstrategie, die den Zusammenschluss aller linken Kräfte im Kampf gegen den Faschismus anstrebte. Sowjetische Kulturorganisationen begannen, sich „bürgerlichen“ Sympathisanten zu öffnen; als solcher wurde Klaus Mann zu dem Moskauer Kongress geladen.

Sein Reisebericht weist ihn als durchaus kritischen Beobachter aus. So hat er keinerlei Zweifel daran, dass die Sowjetunion eine „Diktatur“ ist, in der die Menschen nur in sehr engen Grenzen „schimpfen“ und kritisieren dürfen – wobei er einschränkend den Unterschied zur nationalsozialistischen Diktatur unterstreicht. Auch der überall sichtbare Warenmangel wird erwähnt. Sehr unangenehm berührt ist Klaus Mann vom Militarismus, der ihm als „fremdeste[r], verwirrendste[r] Teil“ der Sowjetunion erscheint. Deutliche Kritik an der sowjetischen Kulturpolitik enthält der Gedanke, dass der „Geist der Opposition“ in der Literatur nützlich und als „Stimulans“ künstlerischer Potenz wahrscheinlich unersetzlich sei. Auch an der „materialistische[n], optimistische[n] Weltauffassung“ äußert Klaus Mann schwerwiegende Zweifel. Zieht man noch weitere Quellen hinzu – insbesondere sein Reisetagebuch und das im Nachlass verwahrte Manuskript des Reiseberichts –, so finden sich dort in oftmals noch deutlicherer Form Negativurteile, etwa zum Lebensstandard der sowjetischen Bevölkerung oder zum Problem der Meinungsfreiheit. Ganz im Gegensatz zu seinen öffentlichen Äußerungen betonte Mann im Privaten sogar gewisse Ähnlichkeiten zum Nationalsozialismus.[1]

Und trotzdem gewann Klaus Mann dem „neuen Russland“ so viel Positives ab, dass dies in seiner Gesamteinschätzung letztlich überwog. Widersprüchlich erscheint dabei die Feststellung, er empfinde Moskau als eine „demokratische Stadt“, weil hier ein „echtes, leidenschaftliches, vitales Interesse der Masse an den Einrichtungen und Ereignissen des öffentlichen Lebens“ festzustellen sei –, bezeichnet er den Arbeiter- und Bauernstaat doch im gleichen Atemzug als „Diktatur“. Aufschlussreicher im Hinblick auf seine positive Haltung sind zwei andere Argumente, die er zu Gunsten der Sowjetunion vorbringt: Zum einen zeigt er sich sehr angetan von der Vorstellung, die Literatur sei hier keine „schmückende Arabeske am Rand der Gesellschaft“, sondern ein „wirkender Teil des öffentlichen Lebens“. Zum anderen „erregt“ ihn das „Abenteuer“ Sowjetunion – das „riesige Geräusch des Aufbaus“, der „Enthusiasmus“ und „Eifer“, dieser „‚gute Wille‘ von gigantischem Ausmaß“[2] – so sehr, dass es ihm trotz aller bedrohlichen Entwicklungen in Europa wieder Hoffnung und das glückliche Gefühl vermittelt, „dass es eine Zukunft gibt“.

Klaus Manns Hinwendung zur Stalin’schen Sowjetunion erscheint aus heutiger Perspektive schwer verständlich, lässt sich doch kaum leugnen, dass die im Namen des Kommunismus erkämpfte Errichtung des sowjetischen Staates und die Versuche, ein „sozialistisches“ Wirtschaftssystem zu schaffen, millionenfaches Leid anstatt der erhofften leuchtenden Zukunft brachten. Seine Haltung ist vor dem Hintergrund einer Reihe kontextueller Faktoren zu verstehen: Die westliche Moderne schien zum Zeitpunkt seiner Reise für viele kritische Zeitgenossen diskreditiert und ihrer Vorbildfunktion beraubt. Katastrophen und Krisen wie der Erste Weltkrieg, die 1929 ausgebrochene Weltwirtschaftskrise, das Schreckgespenst eines neuen Weltkriegs, der Aufstieg des „Faschismus“ in Europa sowie das Scheitern der parlamentarischen Demokratie in Deutschland und in anderen Staaten schärften den Blick für alternative Fortschrittsmodelle. Gleichzeitig gewann die Sowjetunion in den frühen 1930er Jahren an internationalem Ansehen: Mit ihrem vermeintlich vernünftigen und planmäßigen Wirtschaftssystem schien sie resistent gegen die Krisen der „kapitalistischen Welt“ zu sein, außenpolitisch gerierte sie sich als überzeugter und schlagkräftiger Gegner des „Faschismus“.

Freilich war das Bild der Sowjetunion im Westen schon zum Zeitpunkt der Reise Klaus Manns überschattet von – nicht immer verlässlichen – Meldungen über politische Repressionen und Schauprozesse. Doch der „Große Terror“, der Hunderttausende Todesopfer fordern sollte, stand noch aus. Informationen über die dramatische Hungersnot der Jahre 1932 – 1934, deren Ursachen in den brutalen Maßnahmen der Zwangskollektivierung lagen und die Millionen Menschen den Tod brachte, konnten nicht als gesichert gelten, und in der sowjetischen Hauptstadt war die Katastrophe nicht direkt zu spüren – erst recht nicht für die ausländischen Gäste des Schriftstellerkongresses. Diese lebten, wie Klaus Mann in einer später aus dem Manuskript gestrichenen Passage feststellte, „auf einer goldenen Insel“, „die oft beinah wie ein vergoldeter Käfig wirkt[e]“.

Mann selbst hat wiederholt betont, dass der Hauptgrund für seine seit Hitlers Machtübernahme immer wieder geäußerte Zustimmung zur Sowjetunion in der Gegnerschaft zum nationalsozialistischen Deutschland gelegen habe. Er unterstreicht dies u.a. in einem kurz nach seiner Moskaureise publizierten Aufsatz über Heinrich Heine: In expliziter Analogie zur Situation des Jahres 1934 hebt er hier Heines Äußerung hervor, aus „Haß gegen die Verfechter des Nationalismus“ könne er „fast Liebe zu den Kommunisten fassen“.[3] Auch in seiner in den 1940er Jahren geschriebenen Autobiographie bleibt er bei dieser Darstellung: Nach 1933 habe „jeder realistische Antifaschist wissen [müssen], daß es nur noch eine Möglichkeit gab, den Frieden zu retten: die Zusammenarbeit mit Rußland“. Trotz seiner Vorbehalte gegenüber der kommunistischen Weltanschauung habe er an die „Möglichkeit und Wünschbarkeit der Einheitsfront aller progressiven, antifaschistischen Intellektuellen“ geglaubt.[4] Diese Erklärung erscheint umso plausibler, als der Bruch des Jahres 1933 für Mann auch auf persönlicher Ebene existentielle Konsequenzen mit sich brachte, war er doch fortan mit den gerade für Schriftsteller gravierenden Schwierigkeiten des Exillebens konfrontiert.

Der positive Tenor der Notizen in Moskau liegt jedoch nicht nur in den oben beschriebenen kontextuellen Faktoren begründet. Wenngleich es sicherlich ein Fehlschluss wäre, Klaus Manns Sympathien für die Sowjetunion primär auf utopisches Wunschdenken zurückzuführen, spielt auch dieses Motiv eine gewisse Rolle. Hiervon zeugen etwa seine Wahrnehmungen des sowjetischen Lebensstandards, die von einem positiven Bild des „sozialistischen“ Wirtschaftssystems beeinflusst waren: Die Feststellung des Manuskripts, das „Leben in der Sowjet-Union“ sei „gewiß immer noch hart“ und „ohne Begeisterung für die Sache […] wohl oft schwer zu ertragen“, verrät zwar eine gewisse Kritik, erscheint aber angesichts des Desasters, zu dem die Zwangskollektivierung geführt hatte, verharmlosend. Für die Publikation strich Mann dieses vorsichtige Negativurteil dann sogar ganz.

Dass die Wahrnehmungen teilweise durch Projektionen verzerrt wurden, offenbart sich noch deutlicher in jenen Passagen, in denen Klaus Mann die Stellung der Literatur im sowjetischen Leben behandelt: Begeistert berichtet er von dem vermeintlich „vitalen Zusammenhang […] zwischen Schriftsteller und Publikum“ und zeigt sich durchaus angetan von dem Gedanken, dass dem „gedruckten Wort“ in der Sowjetunion eine pädagogische Funktion bei der Heranbildung des „neuen Menschen“ zukomme. Trotz einer gewissen Irritation angesichts des „Kult[s]“ um den „Patriarch[en]“ Maksim Gorkij ist er beeindruckt, dass ausgerechnet ein Schriftsteller zu den „meist verehrten Figuren des Landes“ gehöre und dass sein Bild im Kongress-Saal „in Riesenformat neben dem Bilde Stalins“ hängt. Diese Beobachtungen scheinen stark durch Klaus Manns Ideal vom Schriftsteller als „sittlichem Mentor“ seiner Zeitgenossen geprägt zu sein. In der Tradition des deutschen „Gelehrten“ und vor dem Hintergrund eines aristokratischen Konzepts des „Geistigen“ glaubte Klaus Mann ähnlich wie sein Onkel Heinrich Mann, dass die Aufgabe des Intellektuellen darin bestehe, in Zusammenarbeit mit den politischen Machthabern eine ethische, die Gesellschaft verbessernde Wirkung auszuüben. Dieses Wunschbild sah er ganz offensichtlich in der Sowjetunion seiner Verwirklichung nahe. Stalins Diktatur erschien in dieser Perspektive als positiver Gegenpol zu der den „Geist“ verachtenden Barbarei des nationalsozialistischen Deutschlands.

Trotz des erkennbaren Bemühens, auch Widersprüchlichkeiten zu thematisieren, stellen Klaus Manns „Notizen in Moskau“ eine eindeutig prosowjetische Stellungnahme mit klaren politischen Intentionen dar: Für Mann verkörperte die Sowjetunion als einziger ernstzunehmender Gegner des „Faschismus“ die letzte Hoffnung, Europa vor der Unkultur des Nationalsozialismus zu bewahren. Um den Zusammenhalt der antifaschistischen Einheitsfront nicht zu gefährden, war er bereit, weltanschauliche Differenzen zugunsten einer gemeinsamen Disziplin zurückzustellen. Sein zutiefst emotionaler und leidenschaftlicher Moskau-Artikel, der die „europäische Zukunft“ aufs engste an die der Sowjetunion gekoppelt sah, entsprach dabei ganz dem Geist der von ihm im Exil herausgegebenen Zeitschrift Die Sammlung, die sich als intellektuelles Forum für alle Gegner des „Faschismus“ verstand.

Klaus Manns Haltung war charakteristisch für weite Teile der europäischen Linken während der Volksfrontjahre. Dementsprechend löste sein Reisebericht keine kontroversen öffentlichen Debatten aus. In privaten Reaktionen jedoch zeigten sich schon zu diesem Zeitpunkt die kaum überwindbaren Risse in der antifaschistischen Allianz linker Kräfte. Kritik kam von kommunistischer ebenso wie von nichtkommunistischer Seite: Den einen erschien seine prosowjetische Stellungnahme nicht konsequent genug, den anderen blieb sie zu unkritisch. Im Zuge der großen Stalinistischen Schauprozesse und Säuberungen der Folgejahre gestaltete sich Manns Haltung zur Sowjetunion zunehmend ambivalent. Länger jedoch als manch anderer Anhänger der Volksfrontbewegung vermied er einen endgültigen Bruch. Erst infolge des Hitler-Stalin-Paktes distanzierte er sich eindeutiger – führte dieser doch die Vorstellung ad absurdum, der Nationalsozialismus könne im Schulterschluss mit den Kommunisten überwunden werden.

- ↑ Klaus Mann, Tagebücher. Hrsg. von Joachim Heimannsberg Peter Laemmle u. a. Ed. Spangenberg, München/Frankfurt a. M. 1989, S. 51.

- ↑ Ebd. S. 59.

- ↑ Klaus Mann, Die Vision Heinrich Heines. In: Martin Gregor-Dellin (Hrsg.), Klaus Mann: Heute und morgen. Schriften zur Zeit. Nymphenburger Verlagshandlung, München 1969, S. 123–129, hier S. 127.

- ↑ Klaus Mann, Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Edition Spangenberg, München 1976, S. 375 u. 380.

Клаус Манн был одним из двенадцати немецких писателей-эмигрантов, принявших участие в Первом Всесоюзном съезде советских писателей в Москве, проходившем с 7 августа по 1 сентября 1934 г. Это мероприятие, на которое приехали более 600 писателей из всех советских республик и других стран мира, породило надежду у многих «прогрессивных» западных интеллектуалов на то, что Советский Союз мог стать позитивным противовесом «фашистским странам», – особенно национал-социалистической Германии, – где духовная жизнь претерпевала репрессивные ограничения. Конечно, это было серьезным заблуждением, так как последние признаки свободы исчезли из художественной и литературной жизни СССР как раз в ходе Московского съезда: с последовавшим за ним основанием Союза советских писателей для советских деятелей культуры наступило время абсолютного подчинения партии и торжества новообретенного идеала социалистического реализма. Тем не менее, и Клаус Манн тоже полагал, – несмотря на все те противоречия, с которыми он столкнулся, знакомясь с жизнью в СССР, – что из своей поездки в Москву он может черпать надежду на светлое будущее Европы. Его рассказ об этой поездке идеально отражает отношение многочисленных левых интеллектуалов в годы Народного фронта к коммунизму. Увы, до сих пор «Московским заметкам» было уделено мало внимания в исследованиях на тему «Интеллектуалы и Советский Союз», в основном к ним обращались лишь в биографической литературе о Клаусе Манне.

Ввиду угрозы фашизма в Европе московское руководство в первой половине 1930-х г. предусмотрительно смягчило декларированный им в 1928 г. «тезис о социал-фашизме», объявлявший социал-демократию главным противником коммунизма, и в конце концов официально заменило его в 1935 г. на стратегию Народного фронта, которая была нацелена на объединение всех левых сил в борьбе с фашизмом. Советские культурные организации стали открывать свои двери «буржуазным» симпатизантам; в качестве такового пригласили на Московский съезд писателей в 1934 г. и Клауса Манна.

Его отчет о поездке выдает в нем весьма критичного наблюдателя. Он нисколько не сомневается в том, что Советский Союз является «диктатурой», в которой люди могут «ругать» и критиковать лишь в определенных, очень узких пределах. При этом он, разграничивая диктатуры, подчеркивал отличие большевистской от национал-социалистической. Он упоминает среди прочего повсеместно заметный дефицит товаров. Очень неприятное впечатление оставил у Клауса Манна милитаризм, который стал для него «самой чуждой, самой приводящей в замешательство чертой» советских людей. Яркая критика советской культурной политики содержится в его тезисе о том, что «дух оппозиции» в литературе полезен и, вероятно, незаменим как «стимулятор» творческой потенции. Клаус Манн выражал также серьезные сомнения по поводу «материалистического, оптимистического взгляда на мир» советских людей. Если принять во внимание другие источники, – особенно его путевой дневник и сохранившуюся среди его бумаг рукопись заметок о поездке, – то в них можно встретить в зачастую еще более резкой форме отрицательные суждения об СССР, например об уровне жизни советского населения или проблеме свободы слова. В отличие от своих публичных заявлений в приватной жизни Манн даже подчеркивал определенное сходство большевизма с национал-социализмом[1].

И все же Клаус Манн вынес из «новой России» столь много позитива, что в конечном итоге он перевесил в его общей оценке. Противоречивым кажется его утверждение, что он воспринимает Москву как «демократический город», поскольку здесь можно обнаружить «подлинный, страстный, витальный интерес масс к учреждениям и событиям общественной жизни» – так он характеризует рабоче-крестьянское государство (в то же время диктатуру). Два других аргумента в пользу Советского Союза более показательны в контексте его позитивной оценки: с одной стороны, ему очень нравится идея, что литература здесь это не «декоративная арабеска на обочине общества», а «активная часть общественной жизни»; с другой, «приключение» Советского Союза – «громкий шум строек», «энтузиазм» и «рвение», эта «„добрая воля“ гигантского масштаба» – «возбуждало» его настолько, что несмотря на полное угроз развитие событий в Европе, она снова дарила ему надежду и радостное ощущение, что у Европы «есть будущее».

Расположенность Клауса Манна к сталинскому Советскому Союзу из сегодняшней перспективы, кажется, труднообъяснимой, поскольку вряд ли можно отрицать, что создание советского государства, за которое боролись во имя торжества коммунизма, и попытки создать «социалистическую» экономическую систему принесли миллионам людей страдания вместо светлого будущего, на которое они так надеялись. Позицию Манна можно понять на фоне ряда контекстуальных факторов: западный извод модерна ко времени путешествия Манна в Москву, как казалось многим его критически настроенным современникам, был дискредитирован и лишен своей функции образца для подражания. Катастрофы и кризисы, такие как Первая мировая война, разразившийся в 1929 г. глобальный экономический кризис, призрак новой мировой войны, подъем фашизма в Европе и крах парламентской демократии в Германии и других странах обострили взгляд на альтернативные модели прогресса. В то же время Советский Союз в начале 1930-х гг. обрел международное признание: со своей якобы целеустремленной плановой экономической системой он казался устойчивым к кризисам «капиталистического мира», а во внешней политике выступал как убежденный и сильный противник фашизма.

Разумеется, ко времени поездки Клауса Манна в СССР имидж Советского Союза на Западе был уже омрачен сообщениями – не всегда, правда, надежными – о политических репрессиях и показательных процессах. Но «Большой террор», унесший сотни тысяч жизней, был еще впереди. Сведения о драматичном голоде 1932–1934 годов, причины которого крылись в жестоких мерах насильственной коллективизации и который стоил жизни миллионам людей, могли быть восприняты как недостоверные, тем более что непосредственно в советской столице катастрофа не ощущалась, – особенно зарубежными гостями съезда писателей. Они жили в эти дни в Москве, как записал Клаус Манн в одном (позже удаленном из рукописи) пассаже, «на золотом острове», «который часто казался чем-то вроде позолоченной клетки».

Сам Манн много раз подчеркивал, что основной причиной его поддержки Советского Союза, которую он неоднократно выражал с момента прихода Гитлера к власти, была его оппозиция национал-социалистической Германии. Он подчеркивал это и в своем эссе о Генрихе Гейне, опубликованном вскоре после его поездки в Москву: по явной аналогии с ситуацией 1934 года он приводит высказывание Гейне о том, что из «ненависти к поборникам национализма» он мог бы «чуть ли не проникнуться любовью к коммунистам»[2]. И в своей автобиографии, написанной в 1940-е годы, он придерживается той же точки зрения: после 1933 года «каждый реалистично мысливший антифашист [должен был] знать, что существует лишь один способ спасти мир: сотрудничество с Россией». Несмотря на свои предубеждения в отношении коммунистического мировоззрения, он верил в «возможность и желательность единого фронта всех прогрессивных антифашистских интеллектуалов»[3]. Такое объяснение кажется тем более правдоподобным, что разрыв с гитлеровской Германией в 1933 году имел для него – в том числе в личной жизни – экзистенциальные последствия, поскольку с тех пор он столкнулся с серьезными (для писателя особенно) тяготами в изгнании.

Однако позитивная тональность «Московских заметок» обусловлена не только описанными выше контекстуальными факторами. Хотя было бы, конечно, ложным умозаключением приписывать симпатии Клауса Манна к Советскому Союзу в первую очередь утопическому желанию выдать желаемое за действительное, но и этот мотив играет определенную роль. О чем свидетельствуют, например, его представления о советском уровне жизни, на которые повлиял положительный образ «социалистической» экономической системы: содержащаяся в рукописи констатация, что жизнь в Советском Союзе остается «определенно все еще тяжелой» и «без энтузиазма […] ее часто трудно вынести», хотя и выдает некое критическое отношение, но ввиду катастрофы, к которой привела насильственная коллективизация, кажется упрощающей ситуацию. Манн даже вовсе удалил это осторожное негативное суждение, когда готовил заметки к публикации.

Тот факт, что восприятие Манна было отчасти искажено проекциями, становится еще более очевидным из тех пассажей, где он обсуждает место литературы в советской жизни: он восторженно сообщает о якобы «витальной связи […] между писателем и аудиторией» и явно впечатлен мыслью, что «печатному слову» в Советском Союзе придана воспитательная функция по созданию «нового человека». Несмотря на определенное раздражение по поводу культа вокруг «патриарха» советской литературы Максима Горького ему импонирует, что именно писатель принадлежит к кругу «самых почитаемых фигур в стране», а его гигантский портрет висит в зале съезда наряду с портретом Сталина. На эти наблюдения, похоже, сильно повлиял идеал Манна о писателе как «моральном наставнике» для своих современников. В традиции немецкого «ученого» и на фоне аристократической концепции «интеллектуала» Клаус Манн, как и его дядя Генрих Манн, считал, что задача интеллектуала состоит в том, чтобы в сотрудничестве с теми, в чьих руках находится политическая власть, оказывать на общество моральное влияние, делающее это общество лучше. Очевидно, он полагал, что именно в Советском Союзе этот идеал ближе всего к своему воплощению. С этой точки зрения диктатура Сталина представлялась ему положительным контрапунктом варварству национал-социалистической Германии, презирающей «духовность».

Несмотря на очевидные усилия тематизировать и противоречия советской жизни тоже, «Московские заметки» Клауса Манна представляли собой явно просоветское высказывание с прозрачной политической интенцией: для него Советский Союз, как единственный воспринимаемый им всерьез противник фашизма, воплощал последнюю надежду защитить Европу от бескультурья национал-социализма. Чтобы не навредить сплоченности единого антифашистского фронта, Манн готов был во имя общей дисциплины отодвинуть идеологические разногласия на задний план. Его глубоко эмоциональная и страстная статья о Москве, в которой «европейское будущее» представало теснейшим образом связано с будущим Советского Союза, полностью соответствовала духу издаваемого им в изгнании журнала «Ди Заммлунг» («Сборник»), который позиционировался как интеллектуальный форум для всех противников фашизма.

Эта позиция Клауса Манна была характерна для значительной части европейских левых в годы Народного фронта. Соответственно, его отчет о поездке в Москву не вызвал каких-либо противоречивых публичных дебатов. Однако уже тогда в приватных реакциях выявились почти непреодолимые трещины в антифашистском альянсе левых сил. Критика исходила как с коммунистической, так и с не-коммунистической стороны: одним просоветская позиция Манна казалась недостаточно последовательной, другим – слишком некритичной. По мере того, как крупные сталинские показательные процессы и чистки последующих лет набирали силу, отношение Манна к Советскому Союзу становилось все более двойственным. И все же он дольше, чем многие другие сторонники движения Народного фронта, избегал окончательного разрыва с ним. И лишь из-за пакта Гитлера-Сталина он дистанцировался-таки от Советского Союза более явно, поскольку представление, будто национал-социализм может быть преодолен, если коммунисты войдут в союз с ним, выглядело совсем уж абсурдным.

- ↑ Mann, K. Tagebücher / под ред. J. Heimannsberg, P. Laemmle, и др. München/Frankfurt a. M.: Ed. Spangenberg, 1989. С. 51.

- ↑ Mann, K. Die Vision Heinrich Heines // Klaus Mann: Heute und morgen. Schriften zur Zeit / под ред. M. Gregor-Dellin. München: Nymphenburger Verlagshandlung, 1969, с. 123–129. Здесь с. 127.

- ↑ Mann, K. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. München: Edition Spangenberg, 1976. С. 375 и. 380.

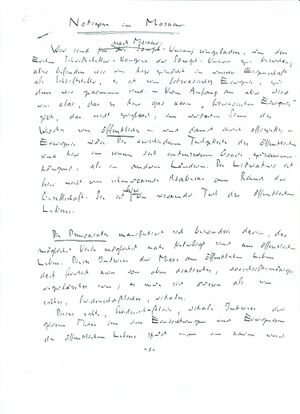

NOTIZEN IN MOSKAU, VON KLAUS MANN[ ]

Nach Moskau sind wir eingeladen, um den Ersten Schriftsteller-Kongress der Sowjet-Union zu besuchen. Wir befinden uns also hier in unserer Eigenschaft als Schriftsteller, es ist ein literarisches Ereignis, zu dem wir gekommen sind. Aber von Anfang an wird uns klar, dass es hier gar kein „literarisches Ereignis“ gibt, das nicht zugleich, im weitesten Sinn des Wortes, ein öffentliches – und damit auch offizielles – Ereignis wäre. Die verschiedenen Teilgebiete des öffentlichen Lebens sind hier in einem viel intensiveren Grade zusammenhängend als in andren Ländern. Die Literatur ist hier nicht eine schmückende Arabeske am Rand der Gesellschaft. Sie ist hier ein wirkender Teil des öffentlichen Lebens.

Die Demokratie manifestiert sich besonders dadurch, dass möglichst Viele möglichst nahe beteiligt sind am öffentlichen Leben. Dieses Interesse der Masse am öffentlichen Leben darf freilich kein von oben diktiertes, vorschriftsmässiges, reguliertes sein; es muss sich äussern dürfen als ein echtes, leidenschaftliches, vitales.

Es ist ein echtes, leidenschaftliches, vitales Interesse der Masse an den Einrichtungen und Ereignissen des öffentlichen Lebens, was man hier in Moskau spürt – so stark, wie kaum in einer andren Stadt der Welt. Deshalb wird Moskau als eine demokratische Stadt empfunden.

Es klingt paradox, denn hier herrscht eine Diktatur. Diese lügt aber nicht nur, wenn sie behauptet, dass sie ihre Kraft aus dem Volke beziehe. Der Aufbau des sozialistischen Staates ist hier wirklich die grosse, allgemeine Angelegenheit, welche die Herzen ergreift, die Gemüter bewegt, die Köpfe beschäftigt. Es gibt Abseitsstehende, Verbitterte – ohne Frage. Aber man spürt: sie sind eine verschwindende Minorität. Das riesige Geräusch des Aufbaus übertönt das, was sie etwa vorzubringen hätten.

Die Leistung einer Fabrik, der Ausfall einer Ernte sind Gegenstand erregter Diskussion, stolzer Genugtuung, grimmiger Kritik. Zu der grossen allgemeinen Angelegenheit gehören Literatur, Film, Theater ebenso wohl wie das Flugwesen oder die Kollektivisierung der Landwirtschaft. Man ist ehrgeizig, man verlangt Rekorde, auf jedem Gebiet. Man ist entschlossen, den grossen kapitalistischen Staaten gleichzukommen, wenn möglich, sie zu überflügeln. Alle diskutieren, wie weit man es schon gebracht. Die Leistung einer Rekord-Fallschirm-Springerin erweckt die allgemeinste Anteilnahme; dasselbe gelingt einem neuen Theaterstück, einem Roman.

Die Arbeit wird hier mit einem sportlichen Enthusiasmus betrieben; die Vergnügungen und Zerstreuungen mit demselben Eifer. Das öffentliche Leben ist komplex; der „Kulturpark“, wo man sich amüsiert und erholt, wo die Masse Tennis spielt und Wasserrutschbahn fährt, gehört ebenso dazu wie Fabrik und Kolchose.

In Moskau wird eine Untergrundbahn gebaut – das ist ein eminent öffentliches Ereignis, alle sprechen davon. Die überfüllten Trambahnen sollen entlastet werden, der Verkehr wird sich manierlicher abspielen, Moskau wird eine richtige Grossstadt sein. Das hebt das allgemeine Selbstgefühl. Wenn ein grosses Touristenhotel gebaut wird, wie eben jetzt, so ist das nicht die Angelegenheit einer Aktien-Gesellschaft, von der niemand was weiss. Es ist vielmehr die öffentliche Angelegenheit. Man schliesst Wetten ab, welches Gebäude zuerst fertig sein wird: das Touristenhotel oder ein andrer Riesenkasten, der gegenüber in Bau steht.

Die Leute lachen viel; wahrscheinlich schimpfen sie auch viel – in gewissen Grenzen dürfen sie das. Die Eindrücke, die man gewinnt auf den Strassen und in den öffentlichen Veranstaltungen Moskaus, widerlegen den Satz, dass eine Diktatur genau so sei wie die andre.

Öffentliche Angelegenheit von allererstem Range ist das Militärische, man ist hier begeistert dafür. Es wäre sinnlos, diese Begeisterung wegzuleugnen, sie besteht. Man sagt, sie habe einen ausschliesslich defensiven Charakter – was im Augenblick fraglos richtig ist, die sowjetistische Aussenpolitik beweist es. Man hat keine aggressiven Gelüste, man ist nur entschlossen, es den Angreifern nicht leicht zu machen – und die Welt weiss, mit welchem Angreifer Sowjet-Russland rechnet. Die defensive Parole hat hier Substanz, während sie in andren, tatsächlich unbedrohten Ländern nur eine demagogische Formel ist. – Trotzdem ist spürbar und übrigens bekannt, dass der militante Enthusiasmus in diesem Lande nicht nur aus der Beunruhigung durch Japan zu erklären ist; er gehört zur allgemeinen Lebensstimmung, ja, geradezu zur ethischen Grundhaltung – und er ist mir an ihr der fremdeste, verwirrendste Teil. Der Hass gegen den imperialistischen Krieg schliesst die allerfreudigste Sympathie für den Krieg, der gegen den Imperialismus zu führen sein wird, nicht aus.

Der Flugtag am 18. August gab Gelegenheit, dem Schriftsteller-Kongress die Aviatik der Union vorzuführen. Man fuhr zum Flugplatz hinaus, von der Terrasse eines neuerbauten Hauses konnte man aufs bequemste alles geniessen, was geboten wurde. Ich war imponiert, jedoch nicht begeistert. Die Vorstellung, dass aus diesen grauenhaft geschwinden Aёroplanen Giftgasbomben in die Strassen von Berlin und Tokio fallen sollen, hat für mich nichts Entzückendes – auch dann nicht, wenn ich weiss, dass das Giftgas schwelen wird im Dienste der einzig gerechten Sache.

Im Kongress selber erschien eine Abordnung der Roten Armee. Die Korridore zwischen den Stuhlreihen füllten sich plötzlich mit gefährlich stampfenden Soldaten, ein Teil von ihnen eroberte sogar das Podium. Helle Wonne bei der Literatur. Dieses war der Moment, in dem ich mich am fremdsten in Moskau fühlte. Ich stand stumm, und ich konnte meine Hände nicht zum Beifall zwingen. Es muss – dachte ich – eine Rote Armee geben und sie muss stark sein –: harte Notwendigkeit, kein Pazifismus wagt sie mehr zu leugnen. Aber warum die helle Wonne?

Freilich hat man sich vorzuhalten, dass die Rote Armee auf eine viel unmittelbarere Weise zum Volksganzen gehört, als die Armee in irgendeinem andren Lande. Sie ist auch Kulturträgerin, der Heeresdienst ist gleichzeitig geistige Schulung. Mehrfach war ich Gast im „Kulturhaus der Roten Armee“. Dort gibt es gute Filme und Theaterstücke zu sehen, es wird viel gelesen und in einem schönen Park wird Sport getrieben. – Die Rote Armee gehört zu den Repräsentanten des öffentlichen Lebens schlechthin, sie nimmt auf jede Weise Anteil an ihm, und sie ist populär, ihr Führer gehört zu den populärsten Männern des Landes. – Man vergesse weiterhin nicht, dass man hier nicht so sehr an die „Landesverteidigung“ denkt, wenn man vom Defensivkrieg spricht, als an die Verteidigung einer Idee, die keine nationale ist sondern eine universale. Das gibt dem militanten Pathos sein moralisches Prestige. Zudem erinnert es an die kriegerische Tradition der Revolution – wie sie etwa im Revolutionsmuseum und im Bürgerkriegsmuseum aufs eindrucksvollste anschaulich wird.

Solche Überlegungen können mich aber jenen Moment des Schreckens nicht vergessen machen – den Moment, als die bewaffnete Macht eindrang in den Saal der Literatur und dort mit Jubel begrüsst ward.

Der Schriftsteller-Kongress demonstriert vor allem Eines: den vitalen Zusammenhang, der hier besteht zwischen dem literarischen Produzenten und seinen Abnehmern, den Lesern; zwischen Schriftsteller und Publikum; zwischen Literatur und Volk.

Die Frage, die den Schriftsteller im Westen immer beängstigt, oft lähmt – die bittre Frage: Für wen arbeitest du eigentlich? –, sie beantwortet sich hier mit der schönsten Selbstverständlichkeit. Denn hier arbeitet der Schriftsteller, buchstäblich, für Alle: der Rotarmist liest und die Stossbrigadlerin der Kolchose liest; die Fabrikarbeiter diskutieren über Bücher, Bücher werden gekauft von Ingenieuren, von Matrosen, Gymnasiasten und Telephonistinnen. Es wird erstaunlich viel gelesen in der Union. Eine Millionenmasse, gestern noch Analphabeten, stürzt sich heute auf die Literatur. Sie ist gierig nach ihr, sie verschlingt sie. Der Schriftsteller hat eine grosse Situation.

Von ihr profitiert schlechthin alles Literarische. Es gibt hier, zum Beispiel, eine sehr ernsthafte Beschäftigung mit den Klassikern – eine ernsthaftere, will mir scheinen, als im Westen. Die lebendige Beziehung zum „klassischen Erbe“ gehört zu den Forderungen eines offiziellen Kulturprogramms – und mit dem klassischen Erbe sind nicht nur Puschkin, Gogol oder Tolstoi gemeint, sondern auch Cervantes oder Balzac. Die Bilder Goethes, Dantes und Shakespeares schmückten, mit den Bildern der russischen Grossen, den Kongress-Saal, in dem über Pflicht und Ziel des sozialistischen Schrifttums debattiert wurde. Vom Podium dieses Saales sprach Johannes R. Becher über das klassische Erbe, das wir nicht nur verwalten, sondern lebendig halten, weiterbilden sollen und an dem wir zu lernen haben. Der deutsche Dichter sprach mit eifervollem Ernst über Formprobleme der Lyrik. Es konnte nicht als Blasphemie empfunden werden, sondern es schien mir ein verheissungsvolles Echo zu geben, als der Name Hölderlins aufklang in diesem Saal.

Ich habe eine russische Publikation über Goethe gesehen, wie sie wahrscheinlich heute nicht hergestellt wird in dem Land, das die Sprache Goethes noch zu reden meint. Und es gibt eine Nachfrage nach solch anspruchsvollen Editionen, die hohen Auflagen, in denen sie erscheinen, sind gleich vergriffen. Man könnte dergleichen – sagte mir der Herausgeber – in einer doppelt Auflage auf den Markt bringen; nur die Papiernot verbietet es. Uns fehlt es an Lesern; diesen nur an Papier. Und wir sollten sie nicht beneiden?

Man steht hier nicht nur für seltene Lebensmittel Schlange, nicht nur vor Kinos oder Autobussen, sondern auch vor Zeitungskiosken. Es kann nicht genug hergestellt werden vom gedruckten Wort – während im Lande der Dichter und Denker das Interesse an ihm einfach verschwindet. Hier aber beschäftigt sich die allgemeine geistige Neugier mit der ganzen Weltliteratur. Céline und John dos Passos, Feuchtwanger und Heinrich Mann sind Begriffe; wenn du nach dem Titel des Buches schielst, in dem die schlichtgekleidete Frau neben dir auf der Gartenbank studiert, kannst du erleben, dass es ein Band Proust ist. Vor allem die Franzosen, die zum Kongress nach Moskau gekommen waren, wurden aufs wärmste gefeiert, es waren André Malraux, Jean-Richard Bloch und Louis Aragon.

Zum Kongress hatten 8000 Betriebe ihre Vertreter angemeldet; natürlich konnten nicht alle zugelassen werden. Der langen, prinzipiellen und übrigens akustisch schwer verständlichen Eröffnungsrede Gorkis folgte ein grossen Teils proletarisches Publikum mit Andacht. Die Presse reservierte täglich Spalten, oft Seiten, ihrem Bericht über den Verlauf des Kongresses.

Der Saal, in dem über die Probleme der Literatur diskutiert wurde, lag inmitten der Stadt, deren Leben in den Sitzungsraum brandete. Es erschienen Deputationen der Arbeiter von der Untergrundbahn und Abgesandte der Matrosen, der Rotarmisten, der „Jung-Pioniere“ (kommunistische Jugendgruppen), der Kolchosen und der Eisenbahner. Plötzlich stand eind [sic!] Mann oder eine Frau in Uniform oder im Arbeitskittel auf der Tribüne, wo eben noch ein Schriftsteller gestanden hatte. Der Mann oder die Frau im Arbeitskittel begann zu sprechen, ohne Manuskript, frei, mit verblüffender Sicherheit. Der Proletarier richtete Grüsse von seinen Kollegen an die Schriftsteller aus. Im Namen seiner Kollegen brachte er nicht nur Dank, sondern auch Forderungen. Dies und jenes wollte man anders haben, dies und jenes vermisste man noch. Der Matrose verlangte Seemannnslieder, die martialisch aussehende Frau von der Kolchose eine epische Würdigung der landwirtschaftlichen Arbeiterin. Ans Werk, Genosse Schriftsteller!

Nachher sprach wieder ein Autor oder ein Kritiker. Man diskutierte über den Roman und über die Satire, über Gedicht und Drama, eigentlich aber immer über den „neuen Menschen“ – den sozialistischen –, wie er am besten zu schildern und wie ihm am nützlichsten zu dienen sei. Diesem „neuen Menschen“ – dem schon existenten; mehr noch dem heranzubildenden; dem, dessen Art und Wesen man erst von weitem erkennt –: ihm fühlt die Literatur sich ganz und gar verpflichtet, alles, was sie leistet, hat nur Daseinsberechtigung, wenn es ihn fördert, seine gegenwärtige und künftige Grösse darstellt und dadurch deutlicher macht. – Daher der tiefe, verantwortungsvolle Ernst, mit dem man hier pädagogische Fragen erörtert und überlegt.

Während der ersten Kongresstage standen im Mittelpunkt der Diskussion die Themen „Kinderliteratur“ und „Literatur der nationalen Minderheiten“, von der Stalin verlangt hatte, sie solle „sozialistisch im Inhalt“ sein, „national in der Form“ (wobei freilich die Scheidung zwischen Inhalt und Form etwas bedenklich anmutet). – Gorki hatte in seiner grossen Eröffnungsrede diese beiden Themen angeschnitten.

Die Stellung des Schriftstellers Maxim Gorki in der Sowjet-Union ist mit der Situation irgendeines andren Schriftstellers in irgendeinem andren Lande nicht zu vergleichen. Es gibt auch hier, ausser ihm, viele hoch geschätzte und viel besprochene Autoren: es gibt Serafimowitsch und A. Tolstoi, Panferow und Iwanow, Ilya Ehrenburg, Cholokow, Tretjakow, Fedin, den Lyriker Pasternak. Aber Gorki ist der Patriarch, der ehrwürdige Liebling, die hohe Instanz. Gorki gehört zu den populärsten, den verehrtesten Figuren des Landes. Sein eigensinnig-gütiges, bäurisch-durchgeistigtes Haupt sieht dich aus jedem dritten Schaufenster an; im Kongress-Saal hing sein Bild in Riesenformat neben dem Bilde Stalins: der Dichter neben dem Leiter des Staates. Es wird mit ihm ein Kult getrieben, gegen den er selbst protestiert; er tat es auch im Rahmen des Kongresses: in seiner zweiten, abschliessenden Rede warnte er ausdrücklich vor der Überschätzung eines Einzelnen. Als er das Podium betrat, wollten die Ovationen nicht aufhören. Während er sprach, musste er sich der Photographen wie lästiger Fliegen erwehren. Er redete lange und mit leiser Stimme. Ich wage es nicht, seine Rede zu beurteilen, die ich in vielleicht ungenügender Übersetzung und abgekürzt kennenlernte. Sie schien mir von einem etwas starren marxistischen Dogmatismus; ich spürte in ihrer Conzeption nicht die Grösse, die man der Figur Gorki zugesteht – wie denn überhaupt die auf dem Kongress gehaltenen Reden weniger interessant und in einem gewissen Sinn rückständiger waren, als andere, weniger offiziöse Äusserungen des öffentlichen Lebens.

Man bekommt hier viel berichtet von der erstaunlich vielseitigen, pädagogischen und produktiven Tätigkeit dieses gefeierten alten Mannes, Gorki. Die Legende seiner riesenhaften Leistung macht ihn ehrwürdig, auch für den Fremden. Mit einer echten Ehrfurcht betritt man sein Haus.

Wir sind einen Abend lang seine Gäste gewesen – ein grosser Abend, der mit Diskussion begann und mit Trinksprüchen endete. – Der Schriftsteller Gorki empfing seine Schriftsteller-Gäste in einem fürstlichen Haus. Während man im ersten Stock um eine lange Tafel sass und Fragen an den Hausherrn richtete, der als ein etwas enerviertes Orakel in der Mitte thronte, erschienen einige sehr hohe Mitglieder der Sowjet-Regierung, es waren mächtige Männer, die mächtigsten vielleicht nach dem allermächtigsten: ihr Auftreten war nicht anders als das der Deputation einer Fabrik es gewesen wäre, an diesem Abend waren sie Gorkis Gäste und unsere Tischgenossen, es war eine Demonstration der Regierung für die Literatur.

Sie erschienen vielleicht grade in dem Augenblick, als Gorki gefragt wurde, was er von Céline oder von John dos Passos halte. Er äusserte sich ziemlich ablehnend über Beide; er bewahrt sich eine strenge Haltung dem gegenüber, was im Westen produziert wird – darin im Gegensatz zum grossen sowjet-russischen Publikum –: es scheint ihm den Forderungen des sozialistischen Realismus nicht gerecht zu werden.

Die Diskussion wurde erregender, als der Franzose Aragon, mit einer gewissen nachlässigen Kühnheit, das grosse und gefährliche Thema in die Debatte warf: das Thema „Individualismus-Kollektivismus“. „Wie stehen Sie, Maxim Gorki“, fragte der Franzose Aragon, „zu dem Vorwurf, den man von liberaler Seite dem Kommunismus macht: er unterdrücke die Persönlichkeit und ihre freie Entfaltung?“

Nun ist auf diese Fragestellung schon eine Formel als Antwort da, die besagt: der Kommunismus sei zwar feindlich dem Individualismus, garantiere aber, als einzige Staatsform, die freie Entwicklung der Individualität. Sie vereinfacht wie alle Formeln. Das Problem behält, jenseits seiner etwas zu blendenden Lösung, tiefe Aktualität. Die Dringlichkeit dieser Problematik sollte sich, denselben Abend noch, in einer Diskussion zwischen Jean-Richard Bloch und Radek erweisen.

Zum dramatischen Höhepunkt des gesprächereichen Festes wurde die Rede einer jungen chinesischen Revolutionärin, die die Kerker ihrer Heimat und Europas kennt. Sie sprach in gebrochenem Deutsch. Mit einer ergreifenden Zwitscherstimme berichtete sie, wie in ihrem Lande gelitten wird für die Sache der Zukunft. Junge chinesische Literaten – ihre Freunde – wurden lebendig begraben, weil sie Bücher übersetzt hatten von Maxim Gorki. „Ich darf hier bei alte Gorki sitzen“, rief die junge Kämpferin, und ihre Zwitscherstimme gab die erstaunlichsten Töne her. „Aber andere, die sich ihr Leben lang das gewünscht haben, sind tot.“ Sie konnte nicht weitersprechen, vor Tränen. Niemand rührte sich. Als man den gesenkten Kopf wieder hob, sah man, dass Gorki weinte.

Die Rede Karl Radeks über die internationale Literatur war, nach dem einführenden Gorki-Referat, das zentrale Ereignis des Kongresses. Es ist fraglos, dass diese Rede enttäuschte. In der Diskussion, die nachher lebhaft einsetzte, wurde Radek von vielen Seiten attackiert, und oft heftig. Seine abschliessende Erwiderung war konzentrierter und geistvoller, als seine Rede es gewesen war.

Karl Radek gilt für einen glänzenden Aussenpolitiker. Nicht so zuständig scheint er mir in den Angelegenheiten des Schrifttums. Seine Darstellung der weltliterarischen Situation war roh und schematisch; übrigens enthielt sie Unrichtigkeiten. Sowohl was die Leistungen der deutschen proletarischen Literatur, – er hatte einige Namen wahllos herausgegriffen –, als auch was die Haltung der „links-bürgerlichen“ Schriftsteller während des Krieges betrifft, widersprachen ihm deutsche Delegierte: Plivier und Willi Bredel. Die Diskussion zwischen J. R. Bloch und Radek über das zentrale Thema „Individualismus“, im Hause Gorkis begonnen, wurde im Kongress-Saal fortgesetzt. Der deutsche Verleger und Schriftsteller Wieland Herzfelde antwortete Radek auf einen Angriff, den dieser gegen James Joyce unternommen hatte.

Dieser Angriff auf Joyce war typisch für Radeks gesamte Haltung. Er warnte vor dem Einfluss des grossen Iren und nannte ihn kleinbürgerlich, weil der „Ulysses“ nur individualistische, keine sozialen Inhalte habe. Der revolutionierenden psychologischen und stilistischen Leistung, die James Joyce zu einem Ereignis macht in der europäischen Literatur, gedachte er nicht. – Als noch peinlicher empfand ich einige Sätze, die er Marcel Proust widmete. Ein Gegenstand des Sarkasmus war ihm, dass Proust sieben Gerüche gleichzeitig von einander unterscheiden konnte und dass seine Kritiker – auch seine sowjet-russischen – ein Rühmens davon machen. In Arbeiterwohnungen – meinte Radek – gebe es meistens nur einen Geruch, den nach Kohl; man täte besser daran, helle, saubre Arbeiterhäuser zu bauen. – Ausgezeichnet, wir sind für die Arbeiterhäuser. Aber sind sie ein Argument gegen Proust? Doch nur dann, wenn man der Kunst keinerlei Daseinsberechtigung zugesteht, solange die Arbeiterwohnungen nicht überall perfekt sind. So denkt und empfindet man jedoch nicht in der Sowjet-Union. Was sollte also die recht vulgäre Ironie Karl Radeks?

Von der Fähigkeit Marcel Prousts, sieben Gerüche gleichzeitig von einander zu unterscheiden, ist in der Tat viel Rühmens zu machen, da der also Überfeinerte, dank dieser Fähigkeit und dank anderen, dieser verwandten, aus dem Roman etwas gemacht hat, was er bis dahin nicht gewesen war. Proust entdeckte Neuland, auch er: er führte eine neue Sensibilität in die Literatur ein, er lieferte ein unerhörtes Beispiel dafür, mit welcher Präzision sinnliches Leben durch das Wort wiederzugeben ist.

Das Referat über die Weltliteratur hätte man lieber von einem Kompetenteren gehört, dessen Anwesenheit hier übrigens auf eine gewisse demonstrative Art gefeiert wurde: von Ilya Ehrenburg. Durch seinen Roman „Der zweite Tag“, aus dem viel zu lernen ist über die Problematik der Sowjet-Jugend, hat er sich das Vertrauen des Publikums und der Kritik in seinem Lande ganz gewonnen; früher hatte er zu denen gehört, gegen die man Bedenken hatte, wenngleich er niemals ein Verstossener war. Seine Rede auf dem Kongress schien mir die substanziellste, ernsthafteste und mutigste zu sein. Er brachte auch Kritik, man nahm sie mit Respekt zur Kenntnis – freilich unter der Voraussetzung, dass Ehrenburgs Grundeinstellung zum sozialistischen Staat eine durchaus positive sei. Kritik wird akzeptiert, wenn sie von einem wirklich Beteiligten kommt; wenn sie, genau betrachtet, also eigentlich Selbstkritik bedeutet. Dann freilich darf und soll sie scharf und gründlich sein – während man im faschistischen Staat zwar „positive Kritik“ fordert, in praxi aber alles verbietet, was nicht Lobhudelei ist.

Mich beschäftigt die Frage, ob der Geist der Opposition ein der Literatur letztlich nützlicher oder schädlicher Geist ist. Sowohl der Fascismus als der Kommunismus behaupten, dass er schädlich sei. Dabei ist zu bedenken, dass die sowjetistische Literatur vom Pathos der Anklage, der Opposition doch noch profitiert, da sie die kapitalistische Umwelt als Objekt der sittlichen Verneinung hat. Dieser Zustand soll sich jedoch ändern, gemäss der Hoffnung und der Verheissung. Dann wird die Literatur mit dem gesellschaftlichen Zustand einverstanden sein, ihr Beruf wird es sogar werden, ihn zu feiern und höchstens noch Einzelheiten zu kritisieren. Wie wird ihr das bekommen?

Die Schriftsteller der bürgerlichen Epoche konnten sich – so heisst es hier – zu ihrer ganzen Grösse keineswegs entwickeln, da sie – mindestens unbewusst – in einer ablehnenden Stellung sich befanden gegenüber der sie umgebenden, ausbeuterischen und schlechten gesellschaftlichen Realität und gelähmt waren durch diese Opposition. Der sozialistische Schriftsteller aber wird das höchste ihm mögliche Mass erreichen können, denn er ist nicht mehr gehemmt durch seine negative Stellung zur Gemeinschaft, deren Daseinsform und Ordnung er ja vielmehr glühend bejaht. Es wird deshalb hier streng unterschieden zwischen dem pessimistischen Realismus des 19. Jahrhunderts, der vor allem die Nacht- und Schattenseiten, das Furchtbare der gesellschaftlichen Wirklichkeit anklägerisch schilderte – und dem sozialistischen Realismus, der optimistisch ist und im Dienste des gesellschaftlichen Aufbaus steht.

Fraglos ist, dass der Schilderer einer geliebten sozialistischen Wirklichkeit subjektiv glücklicher sein darf, als der spottende und anklagende Gesellschaftskritiker es je war. Ein andres Problem ist es, ob dieses Glück auch gleichzeitig eine Steigerung seiner künstlerischen Potenz bedeuten wird. Vielleicht wuchs seine Kraft doch eben an der leidensvollen Spannung, die zwischen seiner Gesellschaftsvision und der sozialen Realität bestand. Die Frage ergibt sich, welchen Ersatz er finden wird für die schreckliche und grosse Stimulans solcher Spannung; oder ob diese Spannung – es ist die zwischen Idee und Wirklichkeit – nicht in einer veränderten Form immer und unter allen Umständen bestehen bleiben muss.

Die Literatur steht hier im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens. Aber das erspart uns die Frage nicht: was ist denn hier die Funktion der Literatur? Was erwartet man, was will man von ihr? Will man wirklich nur, dass sie den sozialistischen Aufbau schildert, kritisiert, feiert? Ist damit ihre Aufgabe schon erfüllt? Wäre alles andre verspätet bürgerlicher Schnickschnack?

Ich akzeptiere jene Conzeption Max Brods, welche die menschlichen Schmerzen einteilt in heilbare und unheilbare, in verschuldete und unverschuldete, in unedle und edle. Die „heilbaren“ Schmerzen sind alle jene, die aufzuheben sein werden durch eine bessere soziale Ordnung – durch eine Organisation der Gesellschaft also, die das Prinzip der gegenseitigen Ausbeutung nicht mehr kennt. Damit wären aber jene Schmerzen noch nicht getilgt, die andere Ursachen haben, als Organisationsfehler. Ist die Trauer jemals aufzuheben? Ist sie nicht immanent dem Phänomen des menschlich-individuellen Daseins, des irdischen, todgeweihten, vergänglichen Daseins überhaupt? Ist die Einsamkeit der Individuation, das gnadenlose Getrenntsein des Menschen vom Nächsten – der immer zugleich der Fernste ist –, wegzuschaffen durch die sozialistische Umorganisation? Ist das Bewusstsein für Vergänglichkeit und Einsamkeit nur die dekadente Stimmung spätbürgerlicher Generationen?

Die grosse Tat der sozialen Neuordnung – die sich in der Sowjet-Union verbindet mit der Tat der Industrialisierung, ja, Zivilisierung eines Teiles der Erdoberfläche, der rückständig war –, diese heroїsche Tat erzeugt bei den russischen Schriftstellern eine Stimmung von eclatantem Optimismus. Eine Beschäftigung mit metaphysischen Dingen kommt ihnen komisch vor, wenn nicht gar contre-revolutionär; für eine zu innige Beschäftigung mit dem Tode haben sie nur ein Achselzucken – der Tod ist der natürliche Abschluss eines Lebens, das Arbeit für die Gemeinschaft war. – Ich halte mir vor, was den sozialistischen Schriftsteller misstrauisch machen muss gegen jede tragische oder metaphysische Stimmung: wir haben gar zu häufig ihren Missbrauch gesehen, ihren Missbrauch im Dienste der Reaktion, der fortschrittsfeindlichen Mächte. Man weiss, dass der Fascismus die tragischen Stimmungen protegiert. Sie sind ihm bei weitem bequemer als der klare, rationale Fortschrittswillen. Aber – schliesst das Eine das Andre aus? Ist eine materialistische, optimistische Weltauffassung wirklich die Voraussetzung für den politischen guten Willen? Für die Verwendbarkeit im Dienste der guten Sache? Ist der nicht-materialistische Schriftsteller wirklich schon reaktionär und arbeitet, ohne es zu wissen, im Dienst des Fascismus? – Es gibt heute keine andre Frage, die mich so tief beunruhigt wie diese. Deshalb setze ich sie in dieser zugleich vagen und vergröbernden Direktheit her. Ich weiss, dass man mir keine Antwort geben kann. Eine lange Entwicklung wird mir die Antwort geben.

Vielleicht ist diese Entwicklung in der Sowjet-Union schon im Flusse. Man hat dort schon viele Etappen hinter sich. Denn es gab dort eine Zeit, da die Literatur sich gleichsam selber ablehnte und die Daseinsberechtigung absprach. Poeten verkündigten damals, nur die Reportage passe in den neuen Staat, Kunst aber sei „Opium fürs Volk“. Heute verlangt die offizielle Kulturkritik von der Literatur nicht mehr nur Gesinnung, sondern vor allem künstlerische Qualität – und dies mit allem Ernst und allen Konsequenzen. Sie verlangt also Schönheit. Diese bedeutet aber nicht nur „saubere Arbeit“, Stalins Bezeichnung des Schriftstellers als des „Ingenieurs der Seele“ ist überholt. Mit der Schönheit dringt das Geheimnis, das Irrationale ein.

Man wird auch die Etappe des „optimistischen Realismus“ überwinden, es ist meine Überzeugung. Das wird man sich leisten können, wenn die Zeit des heroischen Aufbaus und der Gefährdung von aussen vorüber ist – also in der Sowjet-Union vielleicht früher, als in irgendeinem andren Land. Wenn von den „heilbaren“ Schmerzen die ärgsten geheilt sind, wenn die Neuordnung, auf die wir alle warten, auch nur zum schwersten Teile vollbracht sein wird – dann werden die „unheilbaren“ Schmerzen sich wieder zum Worte melden, und jedes Kunstwerk wird ihre Stimme sein. Wenn die Erde ein wenig vernunftvoller geordnet sein wird, wird man wieder vom Geheimnis sprechen dürfen, ohne als ein Reaktionär zu gelten – und ohne einer zu sein.

Vielleicht darf diese kämpfende Generation nur den Optimismus kennen. Aber die nächste – des bin ich sicher – wird nicht mehr glauben, die menschliche Einsamkeit sei eine Verschuldung des Kapitalismus, der schauer- und liebevolle Blick auf den Tod eine kleinbürgerliche Marotte, der Schmerz der Liebe ein Ablenkungsmanöver vom Klassenkampf. Diese Generation wird von der Literatur etwas anderes wollen, als ein Hohes Lied auf die Kollektivisierung der Landwirtschaft. Sie wird durstig sein nach anderen Tönen und sie wird hören wollen Rufe aus einer anderen Tiefe. Ach, ich spüre es doch: ihr wird ein „Werther“ geschrieben werden.

Die Eindrücke, die diese Stadt und ihre neue Kultur mir schenkt, sind gross und bewegend. Die grossen Eindrücke bewegen mein Herz und meine Gedanken. In meinem Herzen und in meinen Gedanken wechseln Ergriffenheit und Widerspruch miteinander ab. Die Ergriffenheit ist stärker als der Widerspruch.

Nachts, wenn ich aus dem Kongress-Saal, aus dem Leben dieser halb noch asiatischen, halb schon amerikanisierten Stadt in mein Hotelzimmer komme, bin ich erregt – jede Nacht wieder: ich komme aus einem Abenteuer. Von dieser seelisch-intellektuellen Erregtheit sind die Notizen, die ich mir mache, nur ein matter Niederschlag.

Moskau hat die Kraft, alle unsre Gedanken auf die Zukunft zu konzentrieren – so zukunftsträchtig ist diese Stadt. Ja, auf die europäische Zukunft, auf unsere Zukunft konzentrieren sich meine Gedanken. Ich spüre, wie noch nie, ihren furchtbaren Ernst, die Grösse der Entscheidungen, die sie bringen wird. Ich sehe ihr mit Grauen und mit Hoffnung entgegen. Ich frage mich, wie ich ihr standhalten werde. – Diese Beunruhigung ist tief und quälend; sie enthält aber auch Glück. Denn ich spüre doch wieder, dass es eine Zukunft gibt.

Hier nach: Klaus Mann, Notizen in Moskau, in: Die Sammlung 2 (1934/35) Heft 2, S. 72-83.

«Московские заметки», Клаус Манн[ ]

Мы приглашены в Москву на Первый съезд писателей Советского Союза. Итак, мы находимся здесь в своем собственном качестве как писатели, это событие в литературном мире, на него мы и приехали. Но с самого начала нам становится ясно, что здесь нет никакого «литературного события», которое не было бы в то же время в самом широком смысле этого слова общественным – а значит, официальным. Различные сферы жизни общества связаны здесь в гораздо более интенсивной мере, чем в других странах. Литература здесь – не декоративная арабеска на задворках общества. Здесь это активная часть общественной жизни.

Демократия проявляется особенно в том, что в общественную жизнь вовлечено как можно больше людей и при этом как можно глубже. Этот интерес масс к общественной жизни, конечно, не должен быть продиктован сверху, подчинен предписаниям, регулируемы; ему нужно позволить проявиться как подлинному, страстному, витальному.

Подлинный, страстный, витальный интерес масс к учреждениям и событиям общественной жизни, который чувствуется здесь в Москве, силен настолько, как вряд ли еще в каком-либо ином городе мира. Именно поэтому Москва воспринимается как демократический город.

Это звучит парадоксально, потому что здесь правит диктатура. Но это не только ложь, когда она заявляет, что черпает свою силу из народа. Построение социалистического государства действительно является здесь большим общим делом, которое трогает сердца, возбуждает чувства и занимает умы. Есть те, кто в стороне, ожесточенные – без вопросов. Но чувствуется: они исчезающее меньшинство. Громкий шум строительства заглушает то, что они хотели бы сказать.

Достижения фабрики, неурожай – предмет горячих дискуссий, исполненного гордости удовлетворения, яростной критики. В великое общее дело вовлечены литература, кино, театр точно так же, как и авиация или коллективизация сельского хозяйства. Здесь амбициозны, требуют рекордов, во всех сферах. Они полны решимости сравняться с крупными капиталистическими государствами и, если возможно, превзойти их. Все обсуждают, как далеко они уже продвинулись. Достижение рекордсмена-парашютиста вызывает всеобщее участие; то же самое касается и новой театральной пьесы, романа.

Работают здесь со спортивным энтузиазмом; с тем же усердием здесь развлекаются и расслабляются. Общественная жизнь здесь представлена в комплексе; «Парк культуры», – где люди веселятся и отдыхают, где массы играют в теннис и катаются на водных горках, – является такой же ее частью, как фабрика и колхоз.

В Москве строят метро – это публичное событие особого рода, о нем все говорят. Переполненные трамваи разгрузятся, движение будет более упорядоченным, Москва станет настоящей метрополией. Это поднимает общую самооценку. Когда строится большой туристический отель, как сейчас, то это дело не какого-то акционерного общества, о котором никто ничего не знает. Это больше общественное дело. Заключают пари на то, какое здание будет построено первым: туристический отель или другое гигантское здание, строящееся через дорогу.

Люди много смеются; наверное, они и много бранятся – им это разрешено в известных пределах. Впечатления, которые складываются на улицах и публичных мероприятиях в Москве, опровергают утверждение о том, что одна диктатура похожа на другую.

Военное – общественное дело наипервейшего ранга, здесь к нему относятся с воодушевлением. Было бы бессмысленно отрицать этот энтузиазм, он есть. Говорят, он носит исключительно оборонительный характер, что в настоящий момент, несомненно, так, советская внешняя политика доказывает это. Нет агрессивных намерений, есть просто решимость не облегчать задачу агрессорам – и мир знает, какого агрессора подразумевает Советская Россия. Оборонительный лозунг здесь имеет смысл, тогда как в других, в действительности не подверженных угрозам странах, это всего лишь демагогическая формула. Тем не менее заметно и, кстати, общеизвестно, что воинственный энтузиазм в этой стране нельзя объяснить только озабоченностью, вызываемой Японией; он является неотъемлемой частью общего жизненного строя, даже этическим принципом – и для меня это самая чуждая его черта, самая приводящая в замешательство. Ненависть к империалистической войне не исключает самого горячего сочувствия войне, которая будет вестись против империализма.

День Воздушного флота 18 августа дал возможность продемонстрировать съезду писателей авиацию Союза. Выехали в аэропорт и с террасы новопостроенного дома могли самым удобным образом насладиться всем, что было предложено. Я был впечатлен, но не был в восторге. Мысль о том, что бомбы с отравляющим газом упадут с этих ужасно быстрых аэропланов на улицы Берлина и Токио, не вызывает во мне никаких приятных [эмоций] – пусть даже я знаю, что отравляющий газ будет распространяться, служа единственному справедливому делу.

На самóм съезде появилась делегация Красной Армии. Коридоры между рядами стульев внезапно наполнились грозно топочущими солдатами, некоторые из них даже заняли подиум. Литераторы в полном восторге. Это был момент, когда я более всего почувствовал себя чужим в Москве. Я стоял молча и не мог заставить себя аплодировать. Красная Армия – думал я – должна быть и она должна быть сильной; это суровая необходимость, никакой пацифизм не может ее больше отрицать. Но к чему этот восторг?

Конечно, надо иметь в виду, что Красная Армия принадлежит народу в целом гораздо более непосредственным образом, чем армия любой другой страны. Она еще и носитель культуры, военная служба одновременно является духовной подготовкой. Я несколько раз был гостем в «Доме культуры Красной Армии». Там можно посмотреть хорошие фильмы и спектакли, там много читают и занимаются спортом в красивом парке. Красная Армия, безусловно, относится к репрезентантам общественной жизни, она принимает в ней всемерное участие, она популярна, ее фюрер – один из самых популярных людей в стране. Не забывайте, если вы говорите об оборонительной войне, вы думаете не столько об «обороне страны», сколько о защите идеи, которая является не национальной, но универсальной. Это придает воинственному пафосу его моральный престиж. К тому же это напоминает о боевой традиции революции, наиболее впечатляюще показанной в Музее революции и Музее гражданской войны.

Но подобные размышления не могут заставить меня забыть тот момент ужаса – момент, когда вооруженная власть вторглась в зал литературы и ее горячо приветствовали.

Съезд писателей демонстрирует прежде всего одно: витальную связь, которая существует между производителем литературы и его заказчиком, читателями; между писателем и аудиторией; между литературой и народом.

Вопрос, который всегда пугает и часто парализует писателя на Западе, – горький вопрос: для кого ты, собственно, работаешь? – здесь отвечен с наипрекраснейшей самоочевидностью. Потому что здесь писатель работает буквально для всех: читает красноармеец и читает ударница-бригадир колхоза; рабочие фабрики обсуждают книги, книги покупают инженеры, моряки, старшеклассники и телефонистки. В Союзе на удивление много читают. Миллионная масса еще вчера неграмотных сегодня погружается в литературу. Он жадна до нее, она ее пожирает. Ситуация для писателя благодатная.

От этого выигрывает буквально все, что связано с литературой. Здесь, например, очень серьезное отношение к классике – более серьезное, мне кажется, чем на Западе. Живая связь с «классическим наследием» – одно из требований официальной культурной программы – а под классическим наследием понимаются здесь не только Пушкин, Гоголь или Толстой, но и Сервантес или Бальзак. Портреты Гете, Данте и Шекспира наряду с портретами великих русских [писателей] украшали зал съезда, в котором спорили об долге и целях социалистического писательства. С трибуны этого зала Йоханнес Р. Бехер говорил о классическом наследии, которым мы должны не только управлять, но сохранять, продолжать изучать и у него учиться. Немецкий поэт с пылкой серьёзностью говорил о формальных проблемах лирики. Пусть это не будет воспринято как кощунство, но мне показалось, когда имя Гельдерлина прозвучало в этом зале, оно отозвалось приветливым эхом.

Я видел русскую публикацию о Гете, каковой сегодня, возможно, нет в стране, которая считает, что до сих пор говорит на языке Гете. И есть спрос на изысканные издания; большие тиражи, в которых они выходят, сразу же распродаются. Один издатель сказал мне, что нечто подобное можно было бы предложить рынку двойным тиражом; лишь отсутствие бумаги не позволяет этого сделать. Нам не хватает читателей; а им – бумаги. И разве мы не должны им завидовать?

Здесь стоят в очереди не только за продуктами, которых мало, не только в кино или в автобус, но и перед газетными киосками. Печатного слова [здесь] может быть произведено недостаточно, в то время как в стране поэтов и мыслителей интерес к нему просто пропадает. Здесь общее интеллектуальное любопытство распространяется на всю мировую литературу. Селин и Джон дос Пассос, Фейхтвангер и Генрих Манн – имена всем известные; если скосишь глаз на название книги, в которую погрузилась сидящая рядом с тобой на садовой скамейке незатейво одетая женщина, то можешь узнать, что это том Пруста. Наиболее тепло встречали французов, приехавших на съезд писателей в Москву, это были Андре Мальро, Жан-Ришар Блох и Луи Арагон.

Своих представителей на съезд зарегистрировали 8000 организаций; конечно, не все были допущены. Длинная, принципиальная и, кстати, тяжелая для понимания на слух вступительная речь Горького была с благоговением встречена преимущественно пролетарской аудиторией. Пресса посвящала ежедневные колонки, часто целые страницы, сообщению о работе съезда.

Зал, в котором обсуждали проблемы литературы, находился посреди города, его жизнь хлынула в зал заседаний. Приходили депутации рабочих метростроя и делегаты от моряков, красноармейцев, пионеров (коммунистических молодежных групп), колхозов и железнодорожников. Внезапно на трибуне, где только что стоял писатель, оказался мужчина (или женщина) в униформе или рабочем кителе. Мужчина (или женщина) в рабочем кителе стал говорить без бумаги, свободно, с поразительной уверенностью. Пролетарий передавал писателям приветствия своих коллег. От имени коллег он выражал не только благодарность, но и передавал требования. Хотелось, чтобы то или то было представлено по-другому, того или иного не хватало. Моряк требовал моряцких песен, воинственно выглядевшая женщина из колхоза – эпического прославления работницы сельского хозяйства. За работу, товарищ писатель!

После этого снова выступил автор или критик. Дискутировали о романе и сатире, о стихотворении и драме, но на самом деле все время о «новом человеке» – социалистическом – как его лучше изобразить и как ему служить наиполезнейшим образом. Этому «новому человеку» – уже существующему; но еще более становящемуся; тому, чью природу и породу можно понять пока приблизительно, – литература чувствует себя обязанной целиком и полностью; все, что она производит, имеет право на существование только тогда, когда она его поощряет, отражает его нынешнее и будущее величие и тем самым делает его понятнее. Отсюда та глубокая, полная ответственности серьезность, с которой здесь обсуждают и рассматривают вопросы образования.

В первые дни съезда в центре обсуждения были темы «детская литература» и «литература национальных меньшинств», от которых Сталин требовал, чтобы они были «социалистическими по содержанию» и «национальными по форме» (хотя, конечно, разделение содержания и формы вызывает некоторое беспокойство). Эти две темы Горький затронул в своей большой вступительной речи.

Положение писателя Максима Горького в Советском Союзе невозможно сравнить с положением любого другого писателя в любой другой стране. Кроме него здесь есть еще много высоко ценимых и активно обсуждаемых авторов: Серафимович и А. Толстой, Панферов и Иванов, Илья Эренбург, Шолохов, Третьяков, Федин, лирик Пастернак. Но Горький – патриарх, заслуженный любимец, высокий авторитет. Горький относится к самым популярным, почитаемым фигурам в стране. Его своеобычно-добродушное, проникнутое мужицким духом лицо смотрит на тебя из каждой третьей витрины; в зале съезда его портрет гигантского размера висит рядом с портретом Сталина: поэт рядом с главой государства. Создается его культ, против которого он сам протестует; он делал это и в рамках съезда: в своей второй, заключительной, речи, он прямо предостерег от переоценки отдельной личности. Когда он поднялся на трибуну, овации не умолкали. Пока он говорил, ему приходилось отгонять фотографов как назойливых мух. Он говорил долго и тихим голосом. Я не берусь судить о его речи, с которой ознакомился, возможно, в неудовлетворительном переводе и сокращенном виде. В ней проглядывал, как мне показалось, марксистский догматизм; я не ощущал в ее замысле того величия, которое придается фигуре Горького, – вообще точно так же и речи, произнесенные на съезде, были менее интересны и в известном смысле более замшелы, чем иные, менее официальные проявления общественной жизни.

Здесь много рассказывают об удивительно многосторонней и плодотворной педагогической деятельности этого знаменитого старца Горького. Легенда о его гигантских достижениях внушает почтение к нему даже посторонним. Вы входите в его дом с настоящим трепетом.

В один долгий вечер мы были его гостями – запоминающийся вечер, который начался с дискуссии, а завершился тостами. Писатель Горький принимал своих гостей-писателей в [поистине] княжеском доме. Когда все сидели вокруг длинного стола на первом этаже и задавали вопросы хозяину дома, – который как несколько обессиленный оракул восседал посередине на троне, – появились некоторые очень высокопоставленные члены советского правительства, это были влиятельные люди, возможно, самые влиятельные после самого влиятельного: их поведение ничем не отличалось от поведения фабричной делегации; в тот вечер они были гостями Горького и нашими товарищами по застолью, это была правительственная демонстрация в защиту литературы.

Они появились, пожалуй, в тот самый момент, когда Горького спросили, что он думает о Селине или Джоне дос Пассосе. Он высказался об обоих довольно негативно; он строго относится ко всему, что производится на Западе, – в отличие от большой советско-российской аудитории: ему кажется, что все это не отвечает требованиям социалистического реализма.

Дискуссия стала еще более увлекательной, когда француз Арагон с некоторой небрежной смелостью вбросил в дискуссию большую и опасную тему: тему «индивидуализма – коллективизма». «Что вы думаете, Максим Горький», – спросил француз Арагон, – «об обвинении, которое либералы выдвигают против коммунизма: что он подавляет личность и ее свободное развитие?»

Уже есть сегодня формула ответа на этот вопрос, она гласит: хотя коммунизм враждебен индивидуализму, он является единственной формой правления, которая гарантирует свободное развитие личности. Как и все формулы, она упрощает. Проблема сохраняет свою глубокую актуальность несмотря на ее довольно яркое решение. Ее актуальность проявилась в тот же вечер в дискуссии между Жаном-Ришаром Блохом и Радеком.

Драматичной кульминацией насыщенного разговорами праздника стало выступление молодой китайской революционерки, которая знала тюрьмы и на своей родине, и в Европе. Она говорила на ломаном немецком. Трогательным щебечущим голосом она рассказала, как страдают в ее стране во имя будущего. Молодых китайских писателей – ее друзей – похоронили заживо за то, что они переводили книги Максима Горького. «Я могу сидеть здесь со старым Горьким», – прокричала юная революционерка, и ее щебечущий голос издавал удивительные звуки, – «но другие, кто так желал этого всю свою жизнь, мертвы». Она не могла больше продолжать говорить, из-за слез. Все оставались без движения. Когда подняли склоненные головы, было видно, что Горький плачет.

Речь Карла Радека о международной литературе стала после вступительного доклада Горького центральным событием съезда. Нет сомнений в том, что эта речь разочаровала. В начавшейся затем оживленной дискуссии Радек был атакован со многих сторон, часто резко. Его заключительные возражения были более концентрированными и остроумными, чем его речь.

Карл Радек считается блестящим политиком во внешнеполитических вопросах. В писательских делах он мне не кажется таким компетентным. То, как он представил ситуацию в мировой литературе, было грубо и схематично; помимо прочего, в его докладе были неточности. Немецкие делегаты, Пливиер и Вилли Бредель, возразили ему как по поводу достижений немецкой пролетарской литературы (некоторые имена были названы им наугад), так и в отношении позиции «левобуржуазных» писателей во время войны. Начавшаяся в доме Горького дискуссия между Ж. Р. Блохом и Радеком касательно центральной темы «индивидуализм» продолжилась в зале съезда. Немецкий издатель и писатель Виланд Герцфельде ответил на нападки Радека в адрес Джеймса Джойса.

Эта атака на Джойса была типична для позиции Радека в целом. Он предостерегал от влияния великого ирландца и называл его мелкобуржуазным, поскольку «Улисс» имел исключительно индивидуалистическое, а не социальное содержание. Он не задумывался о том революционизирующем психологическом и стилистическом вкладе, который сделал Джеймса Джойса событием в европейской литературе. Но еще более обидными я счел некоторые положения его доклада, посвященные Марселю Прусту. Для него было предметом сарказма то, что Пруст мог различать семь запахов одновременно и что его критики, в том числе советские русские, считали это хвастовством. Там, где живут рабочие, – считал Радек, – обыкновенно бывает только один запах, запах капусты; лучше бы строили светлые, чистые дома для рабочих. Отлично, мы за дома для рабочих. Но являются ли они аргументом против Пруста? Да, но только в том случае, если искусству не дано право на существование, пока жилье для рабочих не будет везде идеальным. Однако в Советском Союзе думают и чувствуют не так. К чему тогда эта довольно вульгарная ирония Карла Радека?

Способность Марселя Пруста отличать один от другого семь запахов одновременно действительно заслуживает похвалы, ибо этот утонченный [автор] благодаря данной способности и другим, с ней связанным, сделал из романа нечто такое, чем раньше он не был. Пруст открыл новую землю, и он тоже: он внес в литературу новую чувственность, он преподнес неслыханный пример точности, с которой чувственная жизнь может быть воспроизведена в слове.

Лучше бы доклад о мировой литературе послушал кто-то более компетентный, чье присутствие здесь было демонстративно заметно: Илья Эренбург. Благодаря своему роману «День второй», из которого мы можем многое узнать о проблемах советской молодежи, он полностью завоевал доверие публики и критиков в своей стране; раньше он был одним из тех, в отношении кого была некая настороженность, хотя он никогда не был изгоем. Его выступление на съезде показалось мне самым содержательным, самым серьезным и смелым. Он также высказал критику, которая была встречена с пониманием, – разумеется, главное в том, что принципиальное отношение Эренбурга к социалистическому государству абсолютно позитивно. Критика принимается, если она исходит от действительно вовлеченного человека; она, если присмотреться, на деле представляет собой самокритику. Тогда, конечно, она может и должна быть резкой и обстоятельной – в то время как в фашистском государстве требуют «позитивной критики», а на практике запрещают все, что не является лестью.

Меня волнует вопрос, полезен или вреден для литературы в конечном итоге дух оппозиции? И фашизм, и коммунизм утверждают, что он вреден. При этом следует иметь в виду, что советская литература по-прежнему извлекает выгоду из пафоса обвинения и оппозиции, ибо рассматривает капиталистическое окружение как объект морального отрицания. Но, если верить надеждам и обещаниям, подобная ситуация таки изменится. Тогда литература будет удовлетворена состоянием общества, а ее задача будет заключаться лишь в том, чтобы прославлять его и, самое большее, критиковать частности. Но потерпит ли она это?

Писатели буржуазной эпохи никоим образом не могли – так здесь считают – реализоваться во всей полноте, поскольку занимали – по крайней мере бессознательно – отрицательную позицию в отношении окружающей их эксплуататорской, порочной социальной действительности и были парализованы этой своей оппозицией. Но социалистический писатель сможет достичь максимально возможного для себя уровня, ибо его не сковывает отрицательное отношение к обществу, чью форму существования и порядок он скорее с энтузиазмом утверждает. Поэтому здесь проводят строгое различие между пессимистическим реализмом XIX века, обличительно изображавшим прежде всего темные и теневые стороны, ужасы социальной действительности, и социалистическим реализмом, который исполнен оптимизма и стоит на службе общественному строительству.

Нет сомнений в том, что тот, кто изображает любимую им социалистическую действительность, может быть субъективно счастливее, чем некогда въедливый и обличающий критик общества. Другой вопрос, будет ли это счастье совпадать с подъемом его творческой потенции. Возможно, эта его сила вырастала именно из болезненного напряжения между его видением общества и социальной реальностью. Возникает вопрос, какую замену он найдет ужасному и великому стимулу этого напряжения; или же это напряжение – напряжение между идеей и реальностью – пусть и в измененной форме должно сохраняться всегда и при всех обстоятельствах.

Литература здесь в центре общественной жизни. Но это не освобождает нас от вопроса: какова здесь функция литературы? Чего ожидают, чего хотят от нее? Действительно ли хотят, чтобы она просто описывала, критиковала, прославляла социалистическое строительство? Тем самым ее задача будет выполнена? Неужели все остальное устаревшая буржуазная чепуха?

Я принимаю концепцию Макса Брода, который делит человеческую боль на излечимую и неизлечимую, виновную и безвинную, неблагородную и благородную. «Излечимые» боли – это все те боли, которые можно устранить посредством лучшего социального порядка, то есть через организацию общества, которое не будет знать принципа взаимной эксплуатации. Однако это не устранит боли, вызванные причинами иными, чем организационные ошибки. Можно ли когда-нибудь излечить горе? Не имманентно ли оно феномену личностного человеческого существования – земного, обреченного, преходящего существования вообще? Можно ли через социалистическую реорганизацию справиться с одиночеством индивидуального, с безжалостной отделенностью человека от ближнего своего – который всегда для него самый дальний? Является ли осознание мимолетности и одиночества всего лишь упадническим настроением позднебуржуазных поколений?