Die Gründung des Kominforms. Resolution „Über Erfahrungsaustausch und Koordinierung der Tätigkeit der Parteien, die in der Tagung vertreten sind“

Nach der Auflösung der Komintern im Mai 1943 markierte die Gründung des Kominforms am 27. September 1947 einen weiteren Wendepunkt in der Geschichte der kommunistischen Weltbewegung. Das Bedürfnis, die Führung der kommunistischen Parteien Europas auf eine neue Grundlage zu stellen, ohne ihre formale Abhängigkeit vom Kreml wiederherzustellen, ergab sich aus der zunehmenden Verselbständigung dieser Parteien und der Eskalation des Kalten Krieges – der Verkündung des Marshall-Plans und der Weigerung der UdSSR und ihrer Verbündeten, sich daran zu beteiligen. Die eigentlichen Aufgaben des neuen Führungsorgans der kommunistischen Weltbewegung gingen über den „Erfahrungsaustausch“ und die „Koordinierung der Tätigkeit“ der beteiligten Parteien hinaus. Das Kominform sollte diese Parteien im gemeinsamen Kampf gegen die Westmächte und die USA um Moskau vereinen und den Emanzipationsbestrebungen eines Teils der europäischen Kommunisten entgegenwirken. In den folgenden Jahren behielt die Führung der VKP(b) ihre Schlüsselrolle in der kommunistischen Bewegung, während das Kominform zum politischen Deckmantel für die repressive Konsolidierung des kommunistischen Lagers wurde.

После роспуска Коминтерна в мае 1943 г. образование Коминформа 27 сентября 1947 г. стало еще одним переломным моментом в истории мирового коммунистического движения. Потребность в организации руководства коммунистическими партиями Европы на новой основе без возврата к их формальной зависимости от Кремля возникла ввиду растущей самостоятельности этих партий, а также эскалации «холодной войны» после провозглашения плана Маршалла и отказа СССР и его союзников участвовать в нем. В действительности задачи нового руководящего органа мирового коммунистического движения выходили за рамки «обмена опытом» и «координации деятельности» партий, представленных в нем. Коминформу надлежало организовать эти партии в их общей борьбе против западных держав и США под руководством Москвы и противодействовать стремлению части коммунистов Европы к самостоятельности и независимости. В последующие годы ключевая роль руководства ВКП(б) в коммунистическом движении сохранялась, в то время как Коминформ стал политическим прикрытием политики репрессивной консолидации коммунистического лагеря.

Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten sich sowohl die positiven als auch die negativen Folgen des taktischen Manövers, mit dem der Kreml 1943 die kommunistischen Parteien zu von der UdSSR „unabhängigen“ Subjekten gemacht hatte. Die Fixierung der Parteien auf die Lösung der inneren Probleme ihrer Länder führte vor allem in Frankreich und Italien zu einer Zunahme ihres politischen Einflusses. Die Führung der kommunistischen Parteien in Westeuropa und die Koordinierung ihrer Tätigkeit von Moskau aus erfolgte nicht mit der notwendigen Regelmäßigkeit und Konsequenz; viele Fragen mussten von den Kommunisten „vor Ort“ auf der Grundlage eigener Erfahrungen gelöst werden, die allerdings – wie man im Kreml meinte – unzureichend waren. Anders verhielt es sich mit den osteuropäischen Parteien, die ihre Arbeit in enger Zusammenarbeit mit den sowjetischen Beratern und dem CK der VKP(b) gestalteten. Dies ergab sich zwangsläufig aus der Tatsache, dass Osteuropa in den sowjetischen Einflussbereich geriet; aber auch die Kommunisten in diesen Ländern verfolgten eigene Interessen, die sich von denen des Zentrums in Moskau unterschieden. Daraus ergab sich für Stalin und die Moskauer Führung das Bedürfnis, die Führung der kommunistischen Parteien auf eine neue Grundlage zu stellen, ohne ihre formale Abhängigkeit vom Kreml wiederherzustellen.

Als neue Formen des „Erfahrungsaustausches“ und der „Koordinierung der Aktivitäten“ wurden zunächst regionale Tagungen der kommunistischen Parteien und die Herausgabe eines regelmäßigen theoretischen Presseorgans ins Auge gefasst. Doch während die Vorbereitungen für das erste Treffen der kommunistischen Parteien Europas anliefen, spitzte sich die internationale Lage zu, der Kalte Krieg wurde allmählich zur politischen Realität und daraus ergaben sich neue Aufgaben für die stalinsche Führung und ihre „Schüler“ in Europa.

Dabei musste Stalin sowohl außenpolitische Faktoren als auch die Besonderheiten der Tätigkeit der einzelnen kommunistischen Parteien und ihrer politischen Stellung berücksichtigen. Die Akzeptanz des „konstitutionellen“ Weges, auf dem die Kommunisten in Europa um die Macht kämpften, und die staatsrechtliche Unabhängigkeit der osteuropäischen Länder waren ursprünglich das Ergebnis eines Kompromisses zwischen der UdSSR und den Westmächten. Im Laufe der Vorbereitungen für die Tagung wurde die Notwendigkeit, diesen Kompromiss mit den Westmächten aufrechtzuerhalten, immer geringer. Damit änderte sich auch die Haltung der sowjetischen Seite zum „parlamentarischen Friedensweg“, für den die italienischen, französischen, polnischen und tschechoslowakischen Kommunisten plädierten. Dies bestimmte sowohl die ursprüngliche Konzeption der Tagung als auch die Schwerpunkte, die der Vertreter des CK der VKP(b), Andrej Ždanov, in seiner Analyse der internationalen politischen Lage setzte.

Das Kominform entstand wenige Monate nach der Verkündung des Marshall-Plans und der Weigerung der UdSSR und ihrer Verbündeten, sich daran zu beteiligen, wodurch die Teilung Europas auf wirtschaftlichem Wege festgeschrieben wurde. Unter Historikern ist umstritten, ob der Marshall-Plan den Anstoß für die Einberufung des Treffens der kommunistischen Parteien in Szklarska Poręba (Polen) im September 1947 und die Gründung des Kominform gegeben hat. Diese Frage ist insofern relevant, als sie mit dem Problem der Teilung Europas in den Jahren 1947-1948 verbunden ist. M. Narinskij meint: „der Plan war eigentlich so konzipiert, dass die Teilnahme der Sowjetunion und der Länder Osteuropas äußerst problematisch erschien“. In Grunde genommen war die Teilnahme am Marshall-Plan von der Entscheidung des jeweiligen Teilnehmerstaates über seine politische Option – für die USA oder die UdSSR – abhängig. Dies wurde in Moskau als Versuch einer „Neuaufteilung“ der Einflusssphären verstanden und zwang die stalinsche Führung, den Druck auf die Länder Osteuropas zu erhöhen. Zu dieser Einsicht kamen Stalin und die Führungen in den osteuropäischen Satellitenstaaten jedoch erst im Juli 1947, als die sowjetische Führung schlussfolgerte, dass eine Beteiligung am wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas an der Seite der USA nicht vorteilhaft sei.

Die Tagung fand nach der Verkündung des Marshall-Plans statt, die Vorbereitungen hatten aber offenbar schon früher begonnen. So machte L. Gibianskij darauf aufmerksam, dass Stalin bereits am 4. Juni 1947 Władysław Gomułka vorschlug, die Einberufung der Tagung zu initiieren, während der Marshall-Plan erst am 5. Juni verkündet wurde. Die Gründung des Kominform war nicht nur das Ergebnis der wirtschaftlichen Teilung Europas, sondern auch der Verschärfung der internationalen Lage insgesamt und der Bemühungen Moskaus, in diesem Zusammenhang seinen Einflussbereich zu konsolidieren. Der Marshall-Plan, so A. Di Biagio, habe die Vorbereitungen zur Schaffung eines „Koordinationssystems“ der kommunistischen Parteien in Europa „dramatisch beschleunigt“. Unmittelbarer Anlass für die Einberufung der Tagung war das Ausscheiden der Kommunisten aus den Regierungen Italiens und Frankreichs im Mai desselben Jahres. Stalin beurteilte die politischen Fähigkeiten seiner Mitstreiter in diesen Ländern kritisch und hielt es für einen politischen Fehler, dass sie sich auf taktische Manöver im Parlament einließen und den Kontakt zu den radikalisierten Massen verloren. Ziel der Tagung war es, die europäischen kommunistischen Parteien wieder zu einer regelmäßigeren Abstimmung mit dem „Großen Bruder“ im Vorfeld wichtiger politischer Entscheidungen zu bewegen und die „sündigen“ westeuropäischen Kommunisten „in die Schranke zu weisen“.

Da Stalin Gomułka und die Führer der anderen kommunistischen Parteien nicht über die Pläne zur Gründung des Kominform informiert habe, habe er – so L. Gibianskij – „ein falsches Spiel gespielt“. Es ist jedoch möglich, dass Stalin im Juni 1947 noch keine klare Vorstellung von der zu gründenden Organisation hatte. Die politische Linie Stalins wurde aufgrund der sich ständig ändernden Umstände immer wieder neu formuliert, und die Tagesordnung des Treffens in Szklarska Poręba blieb noch vor Ort offen.

Stalins vorsichtiges Vorgehen war durch zwei Umstände bedingt: die Entwicklung der Beziehungen zwischen der UdSSR und ihren ehemaligen Verbündeten in der Anti-Hitler-Koalition und die unklare Situation in der Führung der kommunistischen Parteien. Offensichtlich gab es in Moskau Überlegungen, ob der Druck auf die kommunistische Bewegung nicht zu deren Spaltung führen könnte. Aus heutiger Sicht scheint klar, dass Stalin die Emanzipationsbestrebungen der französischen und italienischen Kommunisten überschätzte, während er umgekehrt das Streben der jugoslawischen Kommunisten nach regionaler Autonomie unterschätzte.

Die sowjetische Führung entschied sich bei der Planung des Treffens dafür, die Gegensätze zwischen den gemäßigten italienischen und französischen Kommunisten und den radikalen Jugoslawen gegeneinander auszuspielen. Ždanov sollte den Eindruck eines strengen, aber gerechten Richters im Konflikt zwischen Links und Rechts vermitteln.

Am 16. Juli 1947 verschickte Gomułka die offiziellen Einladungen an die Vertreter von acht Parteien – an die VKP(b), die KP Frankreichs, die KP Italiens, die KP Jugoslawiens, die KP der Tschechoslowakei, die KP Bulgariens, die KP Ungarns und die KP Rumäniens. Die Liste war zuvor mit Moskau abgestimmt worden; die kommunistischen Parteien Belgiens, Finnlands und Griechenlands waren aus der vorläufigen Liste gestrichen worden. Zusammen mit der Polnischen Arbeiterpartei (PPR) hatten die kommunistischen Parteien Osteuropas ein deutliches Übergewicht gegenüber den Vertretern Westeuropas. Dies zeigt, dass die Tagung von Beginn ihrer Vorbereitung an als „Disziplinargericht“ (A. Di Biagio) geplant war. Die Abwesenheit der Vertreter Griechenlands rief bei den jugoslawischen Vertretern Unzufriedenheit hervor. Diese Entscheidung wurde jedoch verständlich, wenn man bedenkt, dass Stalins Politik während des Bürgerkriegs in Griechenland darin bestand, auf eine demonstrative Unterstützung der Kommunisten zu verzichten. Sie war auch ein Signal an die Amerikaner, denn die Truman-Doktrin verstand sich als Antwort auf die kommunistische Expansion gegen Griechenland und die Türkei. Die Tagung sollte sich mit Fragen des Kampfes im Rahmen der Verfassung befassen. Es zeigte sich, dass das Streben nach einem solchen „friedlichen Weg“ der Politik nicht nur in Westeuropa geteilt wurde.

Die erste Tagung des Kominform fand vom 22. bis 28. September 1947 in Szklarska Poręba statt. Der „Gastgeber“ der Tagung, W. Gomułka, vertrat in seiner Rede die Linie der friedlichen Integration der nichtkommunistischen Kräfte (in erster Linie der Sozialisten) in das neue System, was einen längeren, einen evolutionären Weg zum Sozialismus voraussetzte. Statt einer radikalen Umgestaltung der Gesellschaft wurde somit die Konsolidierung des bestehenden Regimes im jeweiligen Staat als politisches Ziel der Kommunisten formuliert. Stalin zeigte sich mit dieser politischen Linie zufrieden, solange Osteuropa noch als „Pufferzone“ oder gar als „Brücke zum Westen“ angesehen wurde. Schließlich hatten die Führung der UdSSR und die kommunistischen Parteien „auf die internationale Lage Rücksicht zu nehmen“ und die „äußeren Anstandsregeln“ zu beachten. Von außen betrachtet erschien die Politik der Kommunisten oft als gemäßigt, was es selbst absolut loyalen Kommunisten wie Klement Gottwald erlaubte, zu behaupten: „Wir gehen unseren eigenen Weg zum Sozialismus“. Die osteuropäischen Kommunisten nutzten nicht nur die bestehenden politischen Strukturen, sondern erkannten auch die Notwendigkeit, diese zu erhalten. „Bei uns aber sind die legislativen und exekutiven Funktionen getrennt, und die Staatsmacht stützt sich auf die parlamentarische Demokratie“, beschrieb Gomułka stolz die Besonderheiten der „Volksdemokratie“. Gemeint war damit die formale Beibehaltung demokratischer Institutionen während des Übergangs zum kommunistischen Regime gemeint. Ihre Schwäche, die Gomułka nicht erkannte, lag jedoch in der völligen Abhängigkeit von der internationalen Lage. Dass diese sich inzwischen verändert hatte, konnte Gomułka aus der sowjetischen Reaktion auf den Marshall-Plan ableiten.

Die aktuelle Einschätzung der politischen Situation lieferte das Mitglied des Politbüros des CK der VKP(b) Andrej Ždanov in seinem Referat vom 25. September 1947. Dieses Referat wurde zum Schlüsselereignis der Tagung; es bestimmte ihren Verlauf und ihre Ergebnisse. Hier wurde das neue Szenario der Teilung der Welt in zwei Lager – ein „aggressives imperialistisches“ und ein „demokratisches antifaschistisches“ – vorgestellt und begründet. Der Verzicht auf Zugeständnisse an die ehemaligen Alliierten und der Verzicht auf die Idee der „Pufferstaaten“ wurden in dieser Rede ideologisch besiegelt. Nach einer Bemerkung von A. Čubar'jan zog Ždanov eine konsequente Linie vom Münchner Abkommen über die Verzögerungen bei der Eröffnung der Zweiten Front bis zum gegenwärtigen „Angriff des Imperialismus auf die demokratischen Kräfte“. Ždanovs Rhetorik, die die Stimmung Stalins widerspiegelte, stand in der Tradition der 1930er Jahre. Hatte man damals „Faschismus“ und „Krieg“ gleichgesetzt und bekämpft, so warf man nun einen „faschistischen Schatten“ auf die westlichen Staaten. Wenn der Westen ein Feind der Demokratie war, so folgte aus dieser Logik, dann machte es keinen Sinn, die Formen der „Volksdemokratie“ in Osteuropa nach westlichen Maßstäben zu definieren.

Ein „friedlicher“, „parlamentarischer“ Weg der Politik setzte auch die Einhaltung äußerer Anstandsformen im Wahlkampf voraus. Dies schloss natürlich verschiedene Machenschaften und Täuschungsmanöver nicht aus, wohl aber eine bewaffnete Machtübernahme. Formaler Parlamentarismus und ein Mehrparteiensystem können durchaus mit kommunistischer Herrschaft vereinbar sein. Dass kommunistische Regime auf verschiedenen Wegen errichtet werden sollten, war Stalin durchaus recht. Die kommunistischen Parteiführer erkannten jedoch nicht, dass die „nationalen Wege“ lediglich eine politische Taktik darstellten und im Vergleich zum eigentlichen Ziel zweitrangig waren. Aus ihrer Sicht besaßen sie einen Eigenwert. 1947 war die Begeisterung für den Parlamentarismus in den westeuropäischen Ländern am stärksten ausgeprägt, weshalb die KPs Italiens und Frankreichs auf der Tagung kritisiert wurden. Ihnen wurde eine Begeisterung für den „parlamentarischen, friedlichen Weg“ zum Sozialismus vorgeworfen, der sich unter den gegebenen Umständen nicht bewährt habe. Besonders entschieden und heftig wurde die sowjetische Kritik von den Vertretern Jugoslawiens, Milovan Djilas und Edvard Kardelj, unterstützt. Die Kritik kam unerwartet. Jacques Duclos und Luigi Longo sahen sich vor die Alternative gestellt, entweder die Beziehungen zu Moskau abzubrechen oder Reue zu zeigen. Angesichts der Gefahr, politisch völlig isoliert zu werden, zogen sie es vor, ihre Fehler einzugestehen. Für die Zukunft mussten die Kommunisten ihre „nationalen Experimente“ beenden und sich in einem harten und dramatischen Kampf gegen den aggressiven Drang der USA und ihrer westlichen Verbündeten um Moskau scharen. Es war an der Zeit, die „Uneinigkeit“ der kommunistischen Parteien unter den Bedingungen der „Verschärfung der internationalen Lage nach dem Krieg“ zu überwinden. Dazu war es notwendig, dass sie ihre politischen Entscheidungen ständig mit einem gemeinsamen Zentrum abstimmten. Der „Gastgeber“ Gomułka sprach sich gegen die Schaffung einer Koordinierungsstruktur der Kommunisten aus, die in der polnischen Gesellschaft den Protest gegen die Macht der „Marionetten Moskaus“ verstärken könnte. Ihm wurde jedoch erklärt, dass diese Struktur formell nur informativen Charakter haben würde.

Vor diesem politischen Hintergrund wurde am 27. September 1947 die Gründung des Informationsbüros der kommunistischen Parteien (Kominform) beschlossen. Es handelte sich um ein Gremium, das sich aus Vertretern der CK der beteiligten Parteien zusammensetzte und künftig deren Tätigkeit „koordinieren“ sollte. Wie die politische Praxis der folgenden Jahre jedoch zeigte, behielt die Führung der VKP(b) in Moskau ihre Schlüsselrolle in der kommunistischen Bewegung.

Gomułka sprach sich gegen eine Ansiedlung des Kominform in Polen aus, da dies zu Komplikationen in den Beziehungen seines Landes zu Westeuropa und den USA führen und auch den Plänen zur Integration der Sozialisten in die Polnische Arbeiterpartei schaden könnte. Schließlich erklärten sich die Vertreter Jugoslawiens bereit, die Strukturen des Kominform in Belgrad aufzunehmen. Die Wiederherstellung der „Fast-Komintern“ stand ihrer radikalen politischen Linie nicht im Wege. Doch auch auf dem Balkan zeigten sich bald tiefe Unterschiede zwischen den kommunistischen Parteien.

Von allen kommunistischen Parteien schienen die Vertreter Jugoslawiens die engsten Verbündeten der VKP(b) zu sein. Nichts deutete auf den bevorstehenden sowjetisch-jugoslawischen Konflikt hin. Stalin machte sogar Andeutungen, dass Iosip Broz Tito sein Nachfolger in der kommunistischen Weltbewegung werden könnte. Die scheinbare Eintracht durfte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Führer der VKP(b) und der KP Jugoslawiens jeweils unterschiedliche Generationen der kommunistischen Bewegung repräsentierten. Die jugoslawischen Kommunisten schienen so etwas wie Bolschewiki zu sein, die plötzlich ihre eigene Zukunft vor Augen hatten. Sie wunderten sich über einige politische Realitäten in der Nachkriegs-UdSSR, über die zu starke Abhängigkeit von den außenpolitischen Interessen Moskaus und über die europäische Variante der kommunistischen Machtergreifung, die nur mit ständiger Unterstützung der Sowjetunion möglich war. Nicht zufällig gab M. Djilas Rudolf Slánský den bolschewistischen Rat, „den Prager Kreml zu stürmen und Edvard Beneš zu verhaften“.

Dieser Rat und die Weigerung, ihm zu folgen, offenbarten eine wichtige Besonderheit des totalitären Systems in den Ländern, in denen es sich zwar unter dem Druck der UdSSR, aber auf „friedlichem Wege“ etablierte. Hier wurden die totalitären Institutionen in konstitutionelle Formen gekleidet und bestanden formal als Institutionen des parlamentarischen Mehrparteienstaates fort. In den meisten Ländern Osteuropas blieb das Mehrparteiensystem erhalten, was bedeutete, dass auch das Existenzrecht politischer Ideen, die eine Alternative zum Kommunismus darstellten, formal anerkannt wurde. Dennoch spielten die Institutionen des „Mehrparteien- und Koalitionssystems“ die Rolle totalitärer Institutionen, analog zu den gesellschaftlichen Organisationen in der Sowjetunion. Dies ermöglichte die Integration nichtkommunistischer Kräfte in die neue Elite der „Volksdemokratien“, die bei Loyalität gegenüber Moskau sogar einflussreicher werden konnten als die alten Kommunisten.

Anders verhielt es sich in den Ländern, die dem traditionellen „bolschewistischen“ Weg folgten, obwohl es auch hier Elemente der „Volksdemokratie“ in Form von kommunistischen Koalitionen und parlamentarischen Institutionen gab, die auch nach dem Sieg der kommunistischen Parteien fortbestanden. Diese Länder verfügten über eine größere politische Autonomie und übten sie auch aus. Tito beteiligte sich zwar am internationalen Spiel der UdSSR, erklärte aber gleichzeitig: „Wir werden keine Wechselmünzen sein, wir wollen nicht in die Politik der Interessensphären hineingezogen werden.“ Die jugoslawischen Kommunisten, die ihre Stärke spürten, forderten Autonomie, eine eigene Einflusssphäre innerhalb des kommunistischen Lagers auf dem Balkan. Die Ehrenrolle, die den Vertretern Jugoslawiens in Szklarska Poręba zuteil wurde, war ein weiterer Ansporn für ihren Kampf um Autonomie, um die Festigung des regionalen Systems auf dem Balkan, dem Jugoslawien, Bulgarien, Albanien und Griechenland angehören sollten. Als Stalin von Tito die gleiche Loyalität forderte, wie sie die italienischen und französischen Kommunisten gezeigt hatten, begann die jugoslawische Führung, ihr Recht auf Souveränität einzufordern. Infolgedessen wurde der Kampf gegen den „Titoismus“ zur Hauptaktivität der Kominform auf dem Höhepunkt ihrer Tätigkeit in den Jahren 1948-1949, was zu weitreichenden Repressionen in Osteuropa führte; schließlich geriet auch der formelle Initiator der Tagung vom September 1947, Gomułka (neben anderen Gründern des Kominform), in das Kreuzfeuer dieses Kampfes.

Das Kominform wurde zum politischen Deckmantel für die repressive Konsolidierung des kommunistischen Lagers und überlebte das Stalinsystem nicht. Seine Auflösung erfolgte kurz nach dem XX. Parteitag der KPSS 1956.

Text und Übersetzung: CC BY-SA 4.0

После Второй мировой войны стали более очевидны как положительные, так и отрицательные результаты тактического маневра, с помощью которого Кремль в 1943 г. превратил коммунистические партии в «независимые» от СССР субъекты. Ориентация партий на решение проблем национальной политики способствовала росту их влияния, особенно в таких странах, как Франция и Италия. В то же время управление западноевропейскими партиями и координация их деятельности, осуществлявшиеся СССР, не носили регулярного и последовательного характера, многие вопросы коммунистам приходилось решать «на местах», исходя из собственного опыта, который, как считали в Кремле, был явно недостаточным. Иначе обстояло дело с восточноевропейскими партиями, которые работали в тесном контакте с советскими советниками и ЦК ВКП(б). Этот контакт был естественным следствием того, что Восточная Европа отошла к советской сфере влияния; однако и здесь у коммунистов существовали собственные интересы, отличные от интересов центра в Москве. Ввиду этого перед Сталиным и советским руководством возникла проблема упорядочения руководства компартиями без восстановления их формальной подчиненности Кремлю.

В качестве новой формы «обмена опытом» и «координации действий» первоначально предусматривались региональные совещания компартий и издание ими регулярного теоретического органа. Однако в то время, когда шла подготовка первого совещания компартий Европы, международная ситуация начала усложняться, «холодная война» постепенно становилась политической реальностью, что ставило перед сталинским руководством и его «учениками» в Европе новые задачи.

Сталину приходилось учитывать как внешнеполитические факторы, так и специфику работы компартий и их политической позиции. «Конституционный» путь борьбы за власть, избранный коммунистами в Европе, и сохранение государственно-правовой независимости восточно-европейских государств были первоначально результатом компромисса между СССР и западными державами. В период подготовки совещания значение такого компромисса постепенно падало. Соответственно, менялось и отношение советской стороны к «парламентскому мирному пути», за который выступали итальянские, французские, польские и чехословацкие коммунисты. Это определило как первоначальный замысел совещания, так и главные направление анализа международной ситуации, предпринятого представителем ВКП(б) Андреем Ждановым.

Коминформ возник через несколько месяцев после выдвижения плана Маршалла и отказа СССР и его союзников участвовать в нем, что закрепило раздел Европы с помощью экономических средств. В настоящее время историки спорят о том, послужил ли план Маршалла импульсом к созыву совещания компартий в Шклярской Порембе (Польша) в сентябре 1947 г., а также к образованию Коминформа как одному из его итогов. Эта проблема представляется существенной, поскольку связана с вопросом о механизме раскола Европы в 1947-1948 гг. По мнению М. Наринского, «фактически план был подготовлен таким образом, что участие в нем Советского Союза и стран Восточной Европы выглядело весьма проблематичным». По существу, участие в плане Маршалла предполагало выбор государством-участником своей политической ориентации – на США или СССР -, что было воспринято Москвой как попытка «передела» сфер влияния и заставило сталинское руководство усилить давление на страны Восточной Европы. Но к такому выводу как Сталин, так и руководство государств-сателлитов в Восточной Европе пришли не сразу, а только в июле 1947 г., когда советское руководство пришло к выводу о невыгодности участия в совместной c США экономической реконструкции Европы.

Хронологически совещание последовало за выдвижением плана Маршалла; однако подготовка к нему началась, очевидно, ранее. Л. Гибианский установил, что Сталин уже 4 июня 1947 г. обратился к Владиславу Гомулке с предложением выступить с инициативой созыва совещания, в то время как план Маршалла был обнародован 5 июня. Создание Коминформа стало результатом не только экономического раздела Европы, а усложнением международной ситуации в целом и стремлением Москвы в этих условиях консолидировать свою сферу влияния. План Маршалла, по выражению А. Ди Бьяджо, «придал драматическое ускорение» подготовке к созданию системы «координации» компартий Европы. При этом непосредственным мотивом для созыва совещания стало выбытие коммунистов из правительств Италии и Франции в мае того же года. Сталин критически оценивал политическое мастерство своих единомышленников в этих странах и считал, что они допустили политическую ошибку, увлекаясь тактическим маневрированием в парламенте и отрываясь от радикально настроенных масс. Совещание должно было вернуть европейские компартии к более регулярным консультациям с «Большим братом» в преддверии принятия важных политических решений и «поставить на место» «проштрафившихся» западноевропейских коммунистов.

Поскольку Сталин не сообщил Гомулке и другим коллегам о планах создания Коминформа, Л. Гибианский считает, что «он просто хитрил». Но Сталин в июне 1947 г. сам еще мог четко не представлять, какую конкретно организацию предстоит создать. Политическая линия Сталина вырабатывалась как реакция на постоянно меняющуюся обстановку, и вопрос о повестке дня совещания в Шклярской Порембе оставался открытым не только до самого совещания, но и во время него.

Такая осторожность Сталина была вызвана двумя причинами: характером развития отношений между СССР и его бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции, а также неопределенностью ситуации в руководстве компартий. Очевидно, в Москве размышляли о том, не приведет ли давление на коммунистическое движение к его расколу. С точки зрения сегодняшнего дня становится очевидным, что Сталин переоценил угрозу со стороны французских и итальянских коммунистов, стремившихся к самостоятельности, и, напротив, недооценил стремление югославских коммунистов к региональной автономии.

При подготовке к совещанию советское руководство решило использовать противоречия умеренных итальянских и французских коммунистов с радикальными югославскими. Жданов должен был произвести впечатление строгого, но справедливого судьи в конфликте левых и правых.

16 июля Гомулка разослал официальные приглашения представителям восьми партий – ВКП(б), ФКП, ИКП, КП Югославии, КП Чехословакии, КП Болгарии, КП Венгрии, КП Румынии. Список был согласован с Москвой; из предварительного списка были исключены компартии Бельгии, Финляндии и Греции. Если учесть Польскую рабочую партию (ППР), то на совещании коммунистическим партиям Восточной Европы был обеспечен очевидный перевес над представителями Западной Европы. Это говорит о том, что уже на начальном этапе подготовки совещание планировалось, по выражению А. Ди Бьяджо, еще и как «дисциплинарный суд». Отсутствие представителей Греции вызвало недовольство представителей Югославии. Но решение организаторов совещания не приглашать их становится понятным, если учесть, что политика Сталина во время гражданской войны в Греции заключалась в отказе от демонстративной поддержки коммунистов. Одновременно она была сигналом американцам, т. к. доктрина Трумэна считалась ответом на политику коммунистической экспансии в Греции и Турции. Кроме того, имело место намерение посвятить совещание проблемам борьбы за власть в рамках конституции. Как выяснилось, стремление к такому «мирному пути» в политике разделяли не только на западе Европы.

Первое совещание Коминформа состоялось в Шклярской Порембе (Польша) 22-28 сентября 1947 г. В своем выступлении «хозяин» совещания, В. Гомулка, отстаивал линию на мирную интеграцию некоммунистических сил (прежде всего социалистов) в новую систему, что предполагало более длительный, эволюционный путь к социализму. Политической целью коммунистов становилось не радикальное преобразование общества, а укрепление позиций режима в существующем обществе. Эта линия устраивала Сталина, до тех пор, пока Восточная Европа воспринималась как «буфер» или даже как «мост на Запад». Руководство СССР и коммунистические партии должны были, наконец, «учитывать международную обстановку» и соблюдать «внешние приличия». С внешней стороны политика коммунистов часто казалась весьма умеренной, что позволяло даже совершенно лояльным коммунистам, таким как Клемент Готвальд, утверждать, что «мы идем своим собственным путем к социализму». Востоноевропейские коммунисты не только использовали существующие политические институты, но и признавали необходимость их сохранения. «У нас же функции законодательные и исполнительные разделены, и государственная власть опирается на парламентскую демократию,» - с гордостью говорил Гомулка, характеризуя особенности режима «народной демократии». Такая позиция предусматривала формальное сохранение демократических институтов в период перехода к коммунистическому режиму. Гомулка не замечал, однако, слабости этой позиции, которая заключалась в ее полной зависимости от международной обстановки. О том, что обстановка полностью изменилась, Гомулка мог догадаться из реакции СССР на план Маршалла.

Актуальная оценка ситуации была дана в докладе члена Политбюро ЦК ВКП(б) Андрея Жданова 25 сентября 1947 г. Этот доклад стал ключевым событием совещания, определившим его ход и результаты. Здесь был представлен и обоснован новый сценарий раздела мира на два лагеря – «агрессивный империалистический» и «демократический антифашистский». В этом докладе поворот от уступок прежним союзникам и отказ от идеи «буферных» стран получил официальное идеологическое закрепление. По наблюдению А. Чубарьяна, для Жданова Мюнхенское соглашение, задержка с открытием Второго фронта и нынешнее «наступление империализма против демократических сил» составляли звенья одной политической цепи. Риторика Жданова, отражавшая настроение Сталина, формировалась под влиянием традиции 30-х гг. Если тогда отождествлялись «фашизм» и «война», против которых следовало вести борьбу, то теперь фашизм бросал свою «тень» на государства Запада. Но если Запад был врагом демократии, то согласно этой логике, не было смысла при определении форм «народной демократии» в Восточной Европе брать за основу западные стандарты.

«Мирный», «парламентский» политический путь предполагал и соблюдение внешних приличий в ходе предвыборных кампаний. Хотя тем самым не исключалась возможность различных махинаций и фальсификаций, вооруженный захват власти считался неприемлемым. Формальные парламентаризм и многопартийность вполне могут уживаться с господством коммунистов. Сталин был согласен с тем, что пути создания коммунистического режима могут быть различными. Однако лидеры компартий не вполне осознавали, что «национальный путь» представляет собой лишь политическую тактику, которой отводится второстепенное значение по сравнению с действительными политическими целями. В 1947 г. увлечение парламентаризмом было наиболее заметно в странах Западной Европы, из-за чего ИКП и ФКП подверглись критике на совещании. Они были обвинены в увлечении «парламентским, мирным путем» к социализму, который в сложившейся обстановке якобы не оправдал себя. Советскую критику особенно решительно, до грубости, поддержали югославские представители Милован Джилас и Эдвард Кардель. Критика была неожиданной. Жак Дюкло и Луиджи Лонго оказались перед альтернативой – порвать с Москвой или покаяться. В условиях угрозы полной политической изоляции они предпочли признать свои ошибки. В будущем коммунисты должны были покончить со своими «национальными экспериментами» и сплотиться вокруг Москвы – в сложной и драматичной борьбе с агрессивным напором США и их западных союзников. Пришло время покончить с «разобщенностью» между компартиями в условиях «усложнения послевоенной международной обстановки». Для этого было необходимо постоянно согласовывать свои политические решения с общим центром. «Хозяин встречи» Гомулка возражал против создания координационной структуры коммунистов, что могло усилить в польском обществе протест против власти «марионеток Москвы», но ему пояснили, что формально структура является чисто информационной.

Этими политическими обстоятельствами было продиктовано постановление об образовании Информационного бюро коммунистических партий (Коминформ), которое было принято 27 сентября 1947 г. Речь шла об органе , который состоял из представителей ЦК партий, бывших его членами, и в будущем должен был «координировать» их деятельность. Как покажет политическая практика в последующие годы, руководство ВКП(б) в Москве по-прежнему сохранит свою ключевую роль в коммунистическом движении.

Гомулка возражал против размещения Коминиформа в Польше, поскольку это могло привести к осложнению ее отношений со странами Запада и США, а также помешать планам интеграции социалистов в ППР. Наконец, югославы согласились разместить структуры Коминформа в Белграде. Воссоздание «почти Коминтерна» не мешало проведению их радикальной политической линии. Но вскоре и на Балканах выявятся глубокие различия между курсами коммунистических партий.

Югославы казались наиболее близкими союзниками ВКП(б) даже среди коммунистических партий. Ничто не предвещало скорого советско-югославского конфликта. Сталин уже намекал на то, что именно Иосиф Броз Тито может стать его преемником в мировом коммунистическом движении. Однако несмотря на кажущееся единодушие, лидеры ВКП(б) и КПЮ представляли собой разные поколения коммунистического движения. Югославские коммунисты были своего рода большевиками, вдруг увидевшими свое будущее. Их смущали некоторые политические реалии в послевоенном СССР, слишком большая зависимость от внешнеполитических интересов Москвы и европейский вариант прихода коммунистов к власти, возможный только благодаря постоянной поддержке СССР. Не случайно Джилас по-большевистски советовал Рудольфу Сланскому «взять штурмом Пражский кремль и арестовать Бенеша».

Этот совет, равно как и отказ последовать ему, свидетельствовали о важной особенности тоталитарной системы в странах, где она утвердилась под давлением СССР, но «мирным путем». Тоталитарные институты были здесь облачены в конституционные формы и формально оставались институтами парламентской многопартийности. В большинстве стран Восточной Европы сохранялась многопартийная система, а значит и формальное признание права на существование за идеями, альтернативными коммунизму. Однако «многопартийные» и «коалиционные» институты также играли роль тоталитарных институтов, аналогичных общественным организациям в СССР. Это позволяло интегрировать в новую элиту «стран народной демократии» некоммунистические силы, которые, при условии лояльности Москве, могли стать даже более влиятельными, чем старые коммунисты.

Иначе обстояло дело в странах, избравших традиционный, «большевистский» путь, хотя и здесь не обошлось без элементов «народной демократии» в форме прокоммунистических коалиций и парламентских институтов, сохранившихся после победы компартий. Эти страны были более самостоятельны в своей политике и чувствовали это. Участвуя в международной игре СССР, Тито в то же время заявлял: «мы не будем разменной монетой, мы не хотим, чтобы нас вмешивали в политику сфер интересов.» Чувствуя свою силу, югославские коммунисты претендовали на некоторую самостоятельность, на собственную сферу влияния в рамках коммунистического лагеря на Балканах. Почетная роль, отведенная югославам в Шклярской Порембе, лишь стимулировала их дальнейшую борьбу за автономию, за укрепление региональной системы на Балканах, в которую должны были войти Югославия, Болгария, Албания и Греция. Когда Сталин потребовал от Тито такой же лояльности, о которой заявили в 1947 г. итальянские и французские коммунисты, югославское руководство стало отстаивать свое право на суверенитет. Поэтому борьба с «титоизмом» станет основным направлением работы Коминформа на пике его активности в 1948-1949 гг. Она повлечет за собой широкомасштабные репрессии в Восточной Европе; в конце концов, под перекрестный огонь этой борьбы попадет и формальный инициатор совещания 1947 г. Гомулка (наряду с другими основателями Коминформа).

Коминформ стал политическим прикрытием политики репрессивной консолидации коммунистического лагеря и не пережил сталинской системы. Он прекратил существование вскоре после ХХ съезда КПСС в 1956 г.

Текст: CC BY-SA 4.0

RESOLUTION „ÜBER ERFAHRUNGSAUSTAUSCH UND KOORDINIERUNG DER TÄTIGKEIT DER PARTEIEN, DIE IN DER TAGUNG VERTRETEN SIND“[ ]

Die Tagung stellt fest, daß das Fehlen der Verbindung zwischen den an der gegenwärtigen Tagung teilnehmenden kommunistischen Parteien unter dem jetzigen Zustand einen ernsten Nachteil darstellt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß ein derartiger Mangel an Verbindung unter den kommunistischen Parteien falsch und schädlich ist. Die Notwendigkeit eines Austausches der Erfahrungen und der freiwilligen Koordinierung der Handlungen der verschiedenen Parteien ist insbesondere jetzt dringend, wo die internationale Nachkriegslage schwierig geworden ist und das Fehlen einer Verbindung unter den kommunistischen Parteien für die Arbeiterklasse Schaden hervorrufen konnte.

Angesichts des Obigen kommen die Teilnehmer an der Tagung über folgendes überein:

l. Ein Informationsbüro wird errichtet, das aus Vertretern folgender Parteien besteht: der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, der Bulgarischen Arbeiterpartei (Kommunisten), der Kommunistischen Partei Rumäniens, der Ungarischen Kommunistischen Partei, der Polnischen Arbeiterpartei, der Allunions-Kommunistischen Partei (Bolschewiki), der Kommunistischen Partei Frankreichs, der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und der Kommunistischen Partei Italiens.

2. Das Informationsbüro soll mit der Aufgabe betraut werden, den Erfahrungsaustausch zu organisieren und – im Falle der Notwendigkeit – die Aktivität der kommunistischen Parteien als der Grundlage gegenseitigen Übereinkommens zu koordinieren.

3. Das Informationsbüro soll aus Vertretern der Zentralkomitees (zwei von jedem Zentralkomitee) bestehen. Die Delegationen der Zentralkomitees sollen durch die Zentralkomitees ernannt und ersetzt werden.

4. Das Informationsbüro soll sein gedrucktes Organ haben, das in französischer und russischer Sprache und – soweit als möglich – auch in anderen Sprachen 14tägig und später wöchentlich erscheinen soll.

5. Die Stadt Belgrad wird als Sitz des Informationsbüros bestimmt.

Rev. Übersetzung hier nach: Europa-Archiv, Oktober 1947, S. 936.

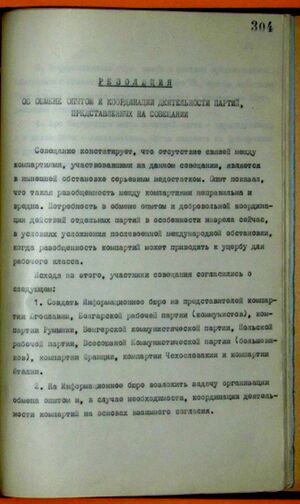

РЕЗОЛЮЦИЯ «ОБ ОБМЕНЕ ОПЫТОМ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СОВЕЩАНИИ»[ ]

Совещание констатирует, что отсутствие связей между компартиями, участвовавшими на данном совещании, является в нынешней обстановке серьезным недостатком. Опыт показал, что такая разобщенность между компартиями неправильна и вредна. Потребность в обмене опытом и добровольной координации действий отдельных партий в особенности назрела сейчас, в условиях усложнения послевоенной международной обстановки, когда разобщенность компартий может приводить к ущербу для рабочего класса.

Исходя из этого, участники совещания согласились о следующем:

1. Создать Информационное бюро из представителей компартии Югославии, Болгарской рабочей партии (коммунистов), компартии Румынии, Венгерской коммунистической партии, Польской рабочей партии, Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), компартии Франции, компартии Чехословакии и компартии Италии.

2. На Информационное бюро возложить задачу организации обмена опытом и, в случае необходимости, координации деятельности компартий на основах взаимного согласия.

3. Информационное бюро иметь в составе представителей Центральных Комитетов по два от каждого ЦК, причем делегации Центральных Комитетов должны назначаться и заменяться Центральными Комитетами.

4. При Информбюро иметь печатный орган – двухнедельник, а в дальнейшем – еженедельник. Орган издавать на французском и русском, а по возможности и на других языках.

5. Местом пребывания Информационного бюро установить гор. Белград.

РГАСПИ, ф. 575, oп.1, д. 1, лл. 304-305. Подлинник.

-

Seite 1

-

Seite 2

RGASPI, f. 575, op. 1, d. 1, l. 304-305. Original. Gemeinfrei (amtliches Werk).

РГАСПИ, ф. 575, oп.1, д. 1, лл. 304-305. Подлинник. Общественное достояние (официальный документ).

Grant M. Adibekov (Hrsg.), Soveščanija kominforma: 1947, 1948, 1949: dokumenty i materialy [Sitzungen des Kominform, 1947, 1948, 1949. Dokumente und Materialien]. ROSSPĖN, Moskva 1998.

Grant M. Adibekov, Das Kominform und Stalins Neuordnung Europas. P. Lang, Frankfurt a. M. 2002.

A. V. Borkov/A. JU Zaglumonin (Hrsg.), Sovetsko-jugoslavskij konflikt konca 40-ch godov. Materialy i dokumenty. Sbornik dokumentov [Der sowjetisch-jugoslawische Konflikt am Ende der 40er Jahre. Materialien und Dokumente. Dokumentensammlung]. Tipografija NNGU, Novgorod 1999.

Fernando Claudín, Die Krise der Kommunistischen Bewegung. Bd. 1: Die Krise der kommunistischen Internationale. Olle et Wolter, Berlin 1977.

Fernando Claudín, Die Krise der Kommunistischen Bewegung. Bd. 2: Der Stalinismus auf dem Gipfel seiner Macht. Olle et Wolter, Berlin 1978.

Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. Oxford Univ. Press, New York 1996, Online.

Giuliano Procacci (Hrsg.), The Cominform: Minutes of the Three Conferences 1947, 1948, 1949 (=Annali / Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 30). Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 1994.

Hugh Thomas, Armed Truce: The Beginnings of the Cold War, 1945–46. Atheneum, New York 1987.

Heinz Timmermann, Das Kominform und seine Folgen in den sowjetischen Außenbeziehungen, eine historisch-politische Analyse. Berichte des BIOst, Nr. 5/10/1984, Bundesinst. f. Ostwissen. u. Internat. Studien, Köln 1984, Online.

T. V. Volokitina/G. P. Muraško u. a., Narodnaja demokratija: mif ili real’nost’? Obščestvenno-političeskie processy v Vostočnoj Evrope 1944–1948 [Volksdemokratie: Mythos oder Realität? Gesellschaftspolitische Prozesse in Osteuropa 1944–1948]. Nauka, Moskva 1993, Online.

Vladislav M. Zubok/Konstantin V. Plešakov, Der Kreml im Kalten Krieg: Von 1945 bis zur Kubakrise. Claassen, Hildesheim 1997.

Claudín, F. The Communist Movement: From Comintern to Cominform, Part 2: The Zenith of Stalinism. New York: Monthly Review Press, 1975, онлайн.

Claudín, F. The Communist Movement: From Comintern to Cominform, Part 1: The Crisis of the Communist International. New York: Monthly Review Press, 1975.

Mastny, V. The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. New York: Oxford Univ. Press, 1996, онлайн.

The Cominform: Minutes of the Three Conferences 1947, 1948, 1949 / под ред. G. Procacci. Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 1994 (=Annali / Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 30).

Thomas, H. Armed Truce: The Beginnings of the Cold War, 1945–46. New York: Atheneum, 1987.

Timmermann, H. Das Kominform und seine Folgen in den sowjetischen Außenbeziehungen, eine historisch-politische Analyse [Коминформ и его последствия в советских внешних отношениях, историко-политический анализ] // Berichte des BIOst, № 5/10/1984.Köln: Bundesinst. f. Ostwissen. u. Internat. Studien, 1984, онлайн.

Zubok, V. M., Plešakov, K. V. Inside the Kremlin’s Cold War, From Stalin to Krushchev. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1996.

Адибеков, Г. М. Коминформ и послевоенная Европа, 1947-1956 гг. Москва: Россия молодая, 1994.

Совещания Коминформа. 1947, 1948, 1949. Документы и материалы / под ред. Г. М. Адибекова. Москва: РОССПЭН, 1998.

Советско-югославский конфликт конца 40-х годов. Maтериалы и документы. Сборник документов / под ред. А. В. Борькова, А. Ю. Заглумонина. Новгород: Типография ННГУ, 1999.

Волокитина, Т. В., Мурашко, Г. П., и др. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе 1944-1948 гг. Москва: Наука, 1993, онлайн.