Stalin, ''Vor Erfolgen von Schwindel befallen. Zu den Fragen der kollektivwirtschaftlichen Bewegung'': Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

K Coppenrath verschob die Seite Stalin, ''Vor Erfolgen von Schwindel befallen. Zu den Fragen der kollektivwirtschaftlichen Bewegung'' nach Stalin, ''Vor Erfolgen von Schwindel befallen. Zu den Fragen der kollektivwirtschaftlichen Bewegung'' |

(kein Unterschied)

| |

Aktuelle Version vom 6. August 2024, 15:21 Uhr

Stalins Pravda-Artikel vom 2. März 1930 war ein Eingriff in die mit dem Ende der NĖP eingeleitete Kollektivierungskampagne. Nachdem er zunächst immer nur den Druck auf den Apparat zur Beschleunigung der Kollektivierung erhöht hatte, erteilte er Ende 1929 die Anweisung, mit der durchgängigen Kollektivierung zu beginnen. Kurz darauf begann eine vor allem von den Bäuerinnen getragenen Aufstandsbewegung, die sich schnell ausweitete und Stalins Herrschaft akut bedrohte. In seiner Intervention in der Pravda schob Stalin die gesamte Schuld auf die Funktionäre, obwohl diese nur seinen Anweisungen gefolgt waren. Gegenüber den Bäuerinnen lenkte er ein und entschied, den Bauern nach dem Kolchosbeitritt Hofland und etwas Nutzvieh privat zu belassen.

Politisch war seine Intervention ein Erfolg: Die Aufstandsbewegung brach zusammen und der Stopp der Kollektivierungskampagne erlaubte, mit der Vorbereitung der Frühjahrsaussaat zu beginnen. Doch schon im Herbst 1930 ordnete Stalin die Fortsetzung der Kollektivierung mit dem gleichen brutalen Zwang wie zuvor an. Die Kollektivierung wurde Ende 1931 weitgehend abgeschlossen. Das Problem selbst, Stalins fehlkonzipierte Kollektivierung, war damit aber nicht beseitigt. Erst als die dadurch erzeugte Hungersnot von 1932/33 nicht mehr zu vermeiden war, griff Stalin erneut ein und korrigierte seine bisherige Agrarpolitik entscheidend – ohne Erklärung. Seine Politikkorrektur beinhaltete faktisch eine Rückkehr zum Prinzip der Naturalsteuer. Ich spreche von der „Etablierung des Kolchossystems“. Damit war eine Regelung gefunden, die Stalins Diktatur nun auch auf dem Lande bedingt stabilisierte. Allerdings musste der Staatsapparat die Bauern immer von Neuen einschüchtern, um sie in den Kolchosen zu halten.

Der Artikel lässt zugleich Stalins Machtstrategie erkennen, die er in den folgenden Jahren perfektionierte. Niemals räumte er Fehler ein, auch nicht im Kreis seiner engsten Gefolgsleute. Immer bestritt er, überhaupt einen Kurswechsel zu vollziehen, und schob die Verantwortung für die Folgen seiner Fehlentscheidungen auf andere. So paradox es erscheint, baute er eben damit den Nimbus seiner Unfehlbarkeit auf. Diese Strategie erlaubte ihm in Situationen, in denen seine Macht ernsthaft gefährdet war, entscheidende Kurswechsel zu vollziehen und so seine gröbsten Fehlentscheidungen zu korrigieren. Dadurch war sein Handeln zu keinem Zeitpunkt für andere berechenbar, für seine Feinde genauso wenig wie für seine engen Gefolgsleute.

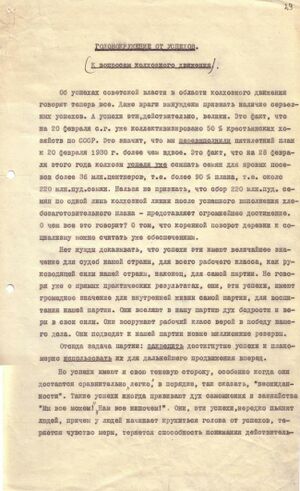

Своей статьей в «Правде» от 2 марта 1930 г. Сталин решил вмешаться в кампанию по коллективизации в области сельского хозяйства, начатую в СССР по его инициативе по завершении НЭП. С самого начала на аппарат власти оказывали давление с целью ускорить ее. В конце 1929 г. Сталин распорядился о сплошной коллективизации. Это вызвало протестное движение, в основном со стороны крестьянок. Оно быстро разрасталось, угрожая сталинскому режиму. В своем выступлении в «Правде» Сталин возложил всю вину «за перегибы» при коллективизации на функционеров, хотя те лишь выполняли его указания. Идя на уступки крестьянкам, Сталин распорядился оставлять семьям крестьян приусадебную землю и немного скота в частном владении после того, как они вступят в колхоз.

В политическом плане это его вмешательство увенчалось успехом: протестное движение пошло на спад, кампания по коллективизации была приостановлена, это позволило приступить к подготовке весенней посевной. Однако уже осенью 1930 г. Сталин поручил продолжить коллективизацию, притом с тем же брутальным принуждением, что и раньше. К концу 1931 г. коллективизация была в основном завершена. Но проблема – ошибочная сталинская концепция коллективизации – осталась. И только когда голод 1932/1933 гг., вызванный коллективизацией, уже невозможно было игнорировать, Сталин вмешался снова, причем кардинально. Ничего не разъясняя публично, он скорректировал свою прежнюю политику в области сельского хозяйства – фактически вернулся к идее продовольственного налога. Я называю это «установлением колхозного строя». Так был найден некий порядок, который отчасти стабилизировал диктатуру Сталина в т. ч. на селе. При этом аппарату власти приходилось снова и снова запугивать крестьян, дабы удерживать их в колхозах.

В сталинской статье в «Правде» угадывается его стратегия удержания власти, в последующем он лишь совершенствовал ее. Сталин никогда не признавал ошибок, даже в самом узком кругу своих приближенных. Он неизменно отрицал всякое изменение своего политического курса, а всю ответственность за последствия ошибочных решений возлагал на других. Как ни парадоксально, но именно так рождалась аура его непогрешимости. Эта стратегия позволяла ему решительно менять курс в ситуациях, когда власти что-то серьезно угрожало, и тем самым корректировать самые грубые просчеты. Благодаря этому его действия были всегда непредсказуемы для других – как для врагов, так и для ближайших соратников.

Mit der Abkehr von der Neuen Ökonomischen Politik verstärkte sich 1927 die Aufmerksamkeit auf die Gründung von Kollektivwirtschaften (russische Kurzform: Kolchos). Es begann eine Diskussion über die Organisationsform und die Satzung: In welchem Maße sollte die private Wirtschaft aufgegeben, welche Produktionszweige sollten kollektiv betrieben werden? Sollten die Bauern freiwillig eingebrachte Produktionsmittel zurückfordern dürfen? Die Diskussion wurde bis Ende 1929 kontrovers geführt, als Stalin auf der Konferenz der marxistischen Agrarwissenschaftler die Entscheidung an sich riss.

Kollektivwirtschaften hatte es seit dem Oktoberumsturz gegeben. Dabei standen in den 1920er Jahren drei Satzungstypen zur Auswahl: Genossenschaften zur gemeinsamen Bodenbearbeitung betrieben nur den Ackerbau kollektiv und schrieben die Übergabe des Ackerlandes, der Arbeitstiere und des Ackergeräts vor. Im Artel‘ wurde auch die Tierproduktion gemeinsam betrieben, ein Teil des Nutzviehs und das Hofland blieben in privater Hand. Lediglich die Kommunen, die als höchster und letztlich anzustrebender Typ galten, lösten die Privatwirtschaft vollständig auf und sahen die Übergabe sämtlicher Produktionsmittel an den Kolchos vor. Der Zusammenschluss der Kleinbauernwirtschaften in Kolchosen war dabei bis 1927 immer mit der Mechanisierung der Landwirtschaft durch die Lieferung von Traktoren verbunden worden. So führte Lenin im März 1919 aus: „Wenn wir morgen 100 000 erstklassige Traktoren liefern, dafür Benzin, dafür Maschinisten bereitstellen könnten […], dann würde der Mittelbauer sagen: ‚Ich bin für die Kommune‘“.

In der Propaganda wurde die Kollektivierung auch Ende der 1920er Jahre weiterhin mit der Lieferung von Traktoren verbunden, doch Stalin setzte nach der Getreidekampagne 1927/28 andere Akzente: Der Zusammenschluss der Kleinbauern in Kolchosen sollte nun auch ohne die Lieferung von Traktoren erfolgen, um den staatlichen Zugriff auf die Getreideernte zu erleichtern. Ich gehe nachfolgend kurz darauf ein, warum sich aus Stalins Kollektivierungskurs Anfang 1930 die Notwendigkeit zum Eingreifen ergab, ohne dass Stalin damit von seinem Kurs abrückte. Insofern führte Stalins Zwangskollektivierung gradlinig in die Katastrophe der Hungersnot von 1932/33 und forderte Millionen Opfer. Obwohl er die Hungersnot leugnete und mit einem Tabu belegte, das bis 1988 in der Sowjetunion Bestand hatte, vollzog Stalin zur Jahreswende 1932/33 mit der Etablierung des „Kolchossystem“ einen radikalen Wechsel seiner Agrarpolitik. Es handelte sich um einen Kompromiss mit dem Überlebensinteresse der Bauern und stabilisierte nachfolgend bedingt die Kolchosen.

Der 15. Parteitag bezeichnete 1927 die Kollektivierung als Ziel und erteilte damit individuellen Bauernwirtschaften eine Absage. Dennoch sah er die massenhafte Gründung von Kolchosen nicht als Aufgabe der nächsten Jahre an. Die Planungsorgane orientierten sich bis Anfang 1930 am Modell des mechanisierten Großbetriebs. Nach Überzeugung der Wirtschaftsplaner waren auch 1929 die Voraussetzungen noch nicht gegeben, um in größerem Rahmen zur „industriemäßigen“ Landwirtschaft überzugehen. Der Erste Fünfjahrplan sah deshalb in seiner im April 1929 verabschiedeten „Optimalvariante“ vor, dass Kleinbauernwirtschaften noch auf lange Sicht dominieren würden. Erst nach Fertigstellung der großen Traktorenfabrik in Stalingrad sollte die Kollektivierung 1932/33 in größerem Umfang anlaufen. Für dieses Jahr sah der Fünfjahrplan einen Kollektivierungsgrad von 13 % der ländlichen Haushalte vor.

Mit seiner Behauptung, die Getreidevermarktung hätte sich gegenüber der Vorkriegszeit halbiert, suggerierte Stalin im Mai 1928 eine dramatische Situation. Er machte die angeblich mangelnde Leistungsfähigkeit der Kleinbauernwirtschaft dafür verantwortlich. Die von ihm als Beleg angeführte Tabelle weist aber Unstimmigkeiten auf. So führt sie als Gesamtmenge des Warengetreides nur das außerhalb des Dorfes in Städten oder für den Export verbrauchte Getreide an. Tatsächlich deckten aber auch viele ländliche Haushalte in der „Getreidezufuhrzone“ (im Zentrum und im Norden der Sowjetunion) ihren Getreidebedarf über den Markt. Das von ihnen gekaufte Getreide muss dem bäuerlichen Warengetreide zugerechnet werden, vielfach wurde es über hunderte von Kilometern transportiert. Die Menge des Warengetreides lag deshalb tatsächlich nur um 20-30 % unter dem Vorkriegsstand. Der Rückgang war sowohl darauf zurückzuführen, dass die Getreideproduktion noch nicht wiederhergestellt, die Bevölkerung aber seit 1914 um etwa 10 % gewachsen war. Auch die Pro-Kopf-Getreideproduktion lag 1926 um 20 % unter dem Vorkriegsstand.

Die Zwangsanwendung bei der Getreidebeschaffung spitzte die Situation im Winter 1927/28 zu. Stalin praktizierte auf seiner Reise in den Ural und nach Sibirien Repressionen gegen lokale Funktionäre und ordnete Gewalt gegen „Kulaken“ (die aus dem zaristischen Russland entlehnte Bezeichnung für angeblich „ausbeuterische“ Bauern) an. Auf die lokalen Märkte zugeführtes Getreide wurde beschlagnahmt, Höfe nach verstecktem Getreide durchsucht und Getreide bei Müllern konfisziert. Die Gewaltanwendung fassten die Bauern als definitives Zeichen der Beendigung der Neuen Ökonomischen Politik und der Rückkehr zur Politik des Kriegskommunismus auf.

Anfang 1928 entfaltete deshalb das Versprechen, jeden neuen Kolchos mit einem Traktor auszustatten, eine verhängnisvolle Wirkung. Die Partei wollte damit den Bauern einen Anreiz zur Kolchosgründung geben. Sie erwartete aber keine massenhafte Gründung neuer Kolchosen. Eben das aber trat unter den Bedingungen des auf die wohlhabenderen Bauern ausgeübten staatlichen Zwangs ein. Es traten keine Bauern ein, die Kolchos-Musterbetriebe errichten und damit anderen Bauern das erwünschte Vorbild geben wollten. Vor allem kleine Gruppen inventarloser Armbauern gründeten Zwergkolchosen, um die vom Staat versprochene Hilfe zu erhalten. Nach dem „Anfachen des Klassenkampfes“ fanden sie kaum noch Bauern, die bereit waren, ihnen Inventar und Zugkraft zu leihen, denn die Partei sah das als „Ausbeutung“ an und nahm es als Kriterium zur Einstufung als „Kulak“. Obwohl nur 1 % der ländlichen Haushalte Anfang 1928 Kolchosen beitrat, konnte nur jede Hundertste der vielen neuen Zwergkolchosen vom Staat mit dem versprochenen Traktor ausgestattet werden.

Die Idee der Kollektivierung steckte damit im Frühjahr 1928 in einer Krise: Statt mechanisierte Großbetriebe waren unter dem Label Kolchos inventarlose Zwergbetriebe entstanden. Häufig verfügten diese zudem nur über eine geringe und zudem noch zersplitterte Bodenfläche, so dass der rationelle Einsatz von Maschinen nicht möglich war. Im Mai 1928 befasste sich die Parteiführung mit der eingetretenen Situation und brachte in ihrer Direktive unmissverständlich zum Ausdruck, dass sie an solchen „Zwergkolchosen“ nicht interessiert war. Sie forderte größere Betriebsflächen und die durchgängige Erfassung aller Bauernwirtschaften, also auch der bisher widerstrebenden Mittelbauern. Mit der Erkenntnis, dass die Parteiführung auf die Kollektivierung drängte, entwickelte sich im Sommer 1928 eine offene Diskussion um die künftige Form der Kolchosen, an der sich auch Bauern beteiligten.

Eine am 11. Juni 1928 in der Parteizeitung Pravda abgedruckte und an die Regierung weitergeleitete Zuschrift von Bauern aus dem Gebiet von Samara spiegelt die bäuerliche Interessenlage und beleuchtet, worum es in der Kollektivierungsfrage wirklich ging. In Reaktion auf den staatlichen Druck zur Aufgabe ihrer privaten Wirtschaften schlugen die Bauern einen Kompromiss zwischen ihren und den vermeintlichen Staatsinteressen vor, nämlich die Gründung von „Bauern-Staatsgütern“ an der Stelle von Kolchosen: Probeweise auf die Dauer von sechs Jahren wollten sie Inventar und ihre Arbeitskraft in einen vom Staat gelenkten Agrarbetrieb einbringen. Als Entschädigung forderten sie lediglich einen geringen monatlichen Arbeitslohn. Der Vorschlag brachte zum Ausdruck, wie sehr viele Bauern die Arbeiter beneideten. Ein niedriges, aber geregeltes monatliches Einkommen erschien ihnen angesichts ihrer geringen und nur einmal im Jahr nach der Ernte zu erzielenden Einkommen attraktiv.

Für die Regierung antwortete am 4. Juli 1928 in der Pravda der Agrarexperte Moisej Vol'f, der den Fünfjahrplan für die Landwirtschaft mit ausgearbeitet hatte. In seiner Zurückweisung des Vorschlags äußerte er zugleich alle Vorbehalte, die gegen eine schnelle Kollektivierung sprachen. Er ging davon aus, dass ein solcher Agrarbetrieb zumindest in erster Zeit Verluste machen würde und deshalb zur Lohnzahlung nicht in der Lage wäre. Er bezweifelte, dass sich die großbetriebliche Viehhaltung überhaupt in absehbarer Zeit rechnen würde, lagen doch weltweit noch keine Erfahrungen damit vor. Vor allem aber betonte er das aus der ländlichen Unterbeschäftigung erwachsene Problem, die arbeitsfähigen Mitglieder des Kolchos überhaupt produktiv einsetzen zu können. Der Staat verfüge nicht über die erforderlichen Investitionsmittel, um neue, ertragreiche Produktionszweige in der Landwirtschaft zu entwickeln, da zunächst alle Mittel für die schnelle Industrialisierung benötigt wurden. Vol’fs Argumente richteten sich also zugleich gegen eine Forcierung der Kollektivierung: Für diesen Fall befürchtete er einen Anstieg der Unterbeschäftigung. Seine Argumentation deutete schon Mitte 1928 an, dass die Beschleunigung der Kollektivierung zu einer Hungersnot führen könnte. Sein Schicksal ist typisch für das derjenigen, die Stalin vor Fehlentscheidungen gewarnt hatten: Stalin ließ Vol’f, der seit 1930 stellvertretender Volkskommissar für Staatsgüter war, beim Einsetzen des Hunger-Massensterbens Anfang Januar 1933 verhaften und am 11. März 1933 erschießen.

Obwohl überhaupt nicht so gemeint, wurde die Direktive vom Mai 1928, große Kolchosen mit der durchgängigen Erfassung aller Bauernwirtschaften zu gründen, zum Ausgangspunkt der Zwangskollektivierung. Das hing mit der voluntaristischen Einstellung der Parteiführung und dem unkoordinierten Wirken der von ihr unter Druck gesetzten zentralen und lokalen Bürokratie zusammen. Verschiedene mit der Landwirtschaft befasste Wirtschaftsorgane begannen jetzt, Kollektivierungspläne zu erstellen. Diese hatten noch vielfach Experimentiercharakter und wollten die Bauern über die Form der Produktionsgenossenschaft in die Kolchosen führen. Diese Projekte waren angesichts der sozialen Not der inventarlosen Haushalte anfangs durchaus sinnvoll. Doch bereits im Winter 1928/29 entbrannte ein erbitterter Konkurrenzkampf zwischen den beteiligten staatlichen und genossenschaftlichen Wirtschaftsorganen. Alle Projekte setzten natürlich voraus, dass der Staat importierte Traktoren zur Verfügung stellte. Nur wer die Konkurrenten durch noch ambitioniertere Kollektivierungsziele ausstechen konnte, hatte überhaupt eine Chance auf den Erhalt von Traktoren. So trieb paradoxerweise gerade der Mangel an Traktoren das Kollektivierungstempo an. Obwohl Stalin entschlossen war, keine nennenswerte Mittel für den Import von Traktoren bereitzustellen, griff er nicht bremsend ein, sondern trug mit seinen Aussagen dazu bei, das Kollektivierungstempo immer weiter zu steigern.

Die vom Zentralverband der Getreidegenossenschaften im Herbst 1928 aufgestellten Traktorenkolonnen arbeiteten vielfach mit Traktoren, die man zuvor bei kleinen Maschinengenossenschaften und Kolchosen enteignet hatte. Im Frühjahr 1929 begann deshalb der empörte Zentralverband der Kolchosen damit, selbst „große Kolchosen“ mit einigen Tausend Hektar Fläche zu errichten. Dieser unheilvolle Konkurrenzkampf wurde nicht gebremst, weil keine verantwortliche zentrale Instanz es wagen konnte, dagegen einzuschreiten, ohne den Unwillen Stalins hervorzurufen. Die Zahl der verfügbaren Traktoren war äußerst beschränkt, doch die zentralen Verteilungspläne wurden immer wieder geändert, so dass die miteinander konkurrierenden Wirtschaftsorgane weiter hoffen konnten, Traktoren zu erhalten. Dazu verstärkten sie in den betreffenden Gebieten immer mehr den Druck auf die Bauern zum Kolchosbeitritt.

Das Chaos und der auf die Bauern ausgeübte Zwang wurden noch größer, als im 2. Halbjahr 1929 die etwa 2000 Bezirke begannen, ihre regionalen Fünfjahrpläne aufzustellen. Angesichts der von Stalin ausgegebenen Parole, den Fünfjahrplan in vier Jahren zu erfüllen, verkürzten sie gegenüber den zentralen Vorgaben die Fristen für ihren Zuständigkeitsbereich immer weiter. Nachdem zentrale Organe verkündet hatten, einige Bezirke würden im Verlauf des Fünfjahrplans vollständig mit Traktoren ausgerüstet, verschärfte sich der erbitterte Konkurrenzkampf. Die Bezirke überboten sich mit immer höheren Kollektivierungsraten und kürzeren Abschlusszeiten, und begannen im Vorgriff darauf, sofort die Bauern zwangsweise zu kollektivieren. Örtlich ging die Bürokratie sogar so weit, die bäuerlichen Produktionsmittel zu vernichten und die Pferde zu verkaufen, weil sie glaubte, dadurch vollendete Tatsachen zu schaffen und ihre Chance zu verbessern, Traktoren zu erhalten. Im zweiten Halbjahr 1929 überstürzten sich die Meldungen an Stalin, dass einzelne Bezirke die Bauern vollständig in Kolchosen erfasst hatten. Im Unteren Wolgagebiet betrug der Kollektivierungsstand im November 1929 schon etwa 50 %.

Stalin äußerte bereits vor dem Juliplenum des Zentralkomitees 1928, dass die Bauern einen „Tribut“ zur Industrialisierung leisten müssten. Damit griff er eine Idee von Jevgenij Preobraženskij auf, der gefordert hatte, die „ursprüngliche sozialistische Akkumulation“ müsse auf der überproportionalen Besteuerung privater Bauern beruhen. Die Idee des „Tributs“ übertrug Stalin 1929 auf die Kollektivierung. Statt diese weiterhin auf staatliche Mittel zur Mechanisierung der Produktion zu gründen, behauptete er jetzt, der „Mittelbauer dränge in die Kolchosen“ und die Kollektivierung könne auch auf Basis bäuerlichen Inventars erfolgen. Die eingebrachten Produktionsmittel waren in „unteilbares Kapital“ umzuwandeln und unterlagen danach nicht mehr der Rückgabe. Faktisch handelte es sich um eine Expropriation. Die Parteispitze nahm sogar bewusst die Vernichtung bäuerlicher Produktionsmittel in Kauf, denn sie werde „hundertfach wettgemacht durch jene gewaltigen Vorteile, die wir durch die neue vergesellschaftete Form der Anwendung der Produktivkräfte gewinnen“ (Holendo). Vor dem Novemberplenum 1929 erklärte Vjačeslav Molotov, dass die Finanzierung der Kollektivierung auf Basis der Massenmobilisierung bäuerlicher Ressourcen erfolgen würde.

Wie die Funktionäre den Willen der Bauern brechen und einen „freiwilligen Beschluss“ über den Kolchosbeitritt erzwingen konnten, war bei der „Selbstbesteuerungskampagne“ im Frühjahr 1928 erprobt worden. Sie hatte gezeigt, wie einfach die Staatsgewalt bäuerliche Versammlungen manipulieren konnte, um „freiwillig“ etwas zu beschließen, was die Bauern definitiv nicht wollten. Dazu setzte die Partei auf die Technik, Verbindlichkeit durch die Kommunikation unter Anwesenden zu schaffen. Es handelte sich gewissermaßen um die Generalprobe zur Herbeiführung von Beschlüssen über die „freiwillige“ Kollektivierung. Die „Selbstbesteuerung“ diente den Landgemeinden traditionell zum Aufbringen von Mitteln für konkrete lokale Bedürfnisse, den Bau von Schulen, Brücken oder Wegen. Die Bauern entschieden darüber in selbstorganisierten Versammlungen. Eine staatlich angeordnete „Selbstbesteuerung“ war ein Unding. Dennoch griff der Staat Anfang 1928 darauf zurück, um einen Zahlungsdruck zur Aktivierung des Getreideverkaufs zu erzeugen.

Da die Eintreibung einer zusätzlichen staatlichen Steuer gesetzlich verboten war, wurde eine „Selbstbesteuerung“ in Höhe von 35 % der staatlichen Landwirtschaftssteuer angeordnet. Um entsprechende Beschlüsse zu erzwingen, wurde für die Kampagne der gesamte Staats- und Parteiapparat auf dem Lande mobilisiert und unter den Befehl von Sonderbeauftragten gestellt. Die Vertreter der Staatsmacht riefen alle Mitglieder der Landgemeinde zusammen, um „freiwillig“ die „Selbstbesteuerung“ in der vom Staat verordneten Höhe zu beschließen. Auf den Versammlungen durfte über die Selbstbesteuerung diskutiert werden. Am Ende mussten aber alle Anwesenden zustimmen, „überzeugt“ von den Argumenten der Staatsvertreter. Wer dagegen stimmte, musste mit der sofortigen Verhaftung rechnen. Als die Bauern merkten, dass das Ergebnis der Abstimmung nicht zur Disposition stand, versuchten sie in einigen Fällen, die Versammlung vor der Abstimmung zu sprengen. Damit war allerdings wenig gewonnen. Nötigenfalls ließ die Staatsmacht die Versammlung so häufig wiederholen, bis die Bauern „freiwillig“ für die Selbstbesteuerung gestimmt hatten. Entnervte Versammlungsleiter stellten gelegentlich, unter Verletzung der Spielregeln, gleich die Frage zur Abstimmung, wer gegen die Sowjetmacht sei. Meldete sich keiner, notierten sie: Selbstbesteuerung einstimmig angenommen. Das enthüllte den wahren Kern des Verfahrens.

Das CK-Novemberplenum 1929 erteilte den Kollektivierungsbefehl. Die zur Getreidebeschaffung auf dem Lande befindlichen Arbeiterbrigaden sollten die Bauern von der Vorteilhaftigkeit der Kollektivlandwirtschaft „überzeugen“ und in den Versammlungen der Landgemeinden den „freiwilligen“ Beschluss zur Gründung eines Kolchos erwirken. Dabei stießen sie auf das Problem, dass alle bereits bestehenden Kollektivwirtschaften sich vor allem durch krasse Formen der Misswirtschaft auszeichneten und die Bauern abschreckten. Die Zwangskollektivierung lief in allen Gebieten zwischen Dezember 1929 und Februar 1930 an. Sie war im Wolgaraum und im Nordkaukasus bereits im Winter 1930/31 abzuschließen, in den übrigen Gebieten im Winter 1931/32. Ausschlaggebend für den Kollektivierungsbefehl dürfte gewesen sein, dass Stalin aus den von unten eingehenden Berichten, die angesichts des von ihm ausgeübten Drucks beschönigt waren, den Eindruck erhielt, der bäuerliche Widerstand gegen die Kollektivierung sei gering. Es war also Stalin, der gewissermaßen „Vor Erfolgen vom Schwindel befallen“ trotz des Fehlens von Traktoren den Befehl zum schnellen Abschluss der Kollektivierung gab. Darauf, dass den Beitretenden Hofland und etwas Nutzvieh zu belassen war, wies er nicht hin. Die Kampagne folgte dem Vorbild der „Selbstbesteuerung“. Jeder, der sich in der Versammlung unter Anwesenheit von Geheimpolizisten gegen den Kolchos aussprach, wusste, dass er mit der Verhaftung rechnen musste.

Unwillig, das Zusammenwirken des von ihm auf den Apparat ausgeübten Drucks mit dessen vermeintlicher Gefügigkeit zu erkennen, glaubte Stalin, mit einem schnellen Schlag den noch bestehenden ideologischen Fremdkörper, die kleinbäuerliche Struktur der Landwirtschaft überwinden zu können und gleichzeitig durch die „sozialistische Produktionsform“ Kolchos einen direkten Zugriff auf das von den Bauern produzierte Getreide zu erhalten. Die noch im Apparat bestehenden Skrupel überspielte die Parteispitze mit klassenkämpferischem Elan. So sprach Molotov vor dem Novemberplenum 1929 davon, dass „Vorurteile über ‚Schwierigkeiten‘, wenn sie zur Verdeckung des opportunistischen Rückzugs, zur Einschränkung der stürmischen, revolutionären Bewegung der Massen voran führen“, den Bolschewiken fremd seien. Am 5. Januar 1930 kündigte das Zentralkomitee im Beschluss „Über das Tempo und Maßnahmen der staatlichen Hilfe für den Kolchosaufbau“ an, „alle Versuche entschieden zu bekämpfen, die Kollektivbewegung aus Mangel an Traktoren und schweren Maschinen zu bremsen.“ Mit dem Beschluss des Zentralkomitees vom 30. Januar 1930 über die „Liquidierung der Kulakenwirtschaften“ erreichte der Druck auf die Bauern seinen Höhepunkt: Kulaken sollten deportiert oder zumindest von Haus und Hof vertrieben werden. Jeder, der sich gegen den Beitritt aussprach, lief Gefahr, selbst dieses Schicksal zu erfahren.

Auch Ende 1929 fuhren die Planungsbehörden fort, utopische Projekte wie „Agrostädte“, agroindustrielle Kombinate, die Sesshaftmachung der Nomaden oder die Verwandlung der Wüsten in Oasen zu entwickeln. Die Parteispitze unterließ es zu erklären, dass sie dafür keine Finanzmittel zur Verfügung stellen würde. Auch Stalin ging Ende 1929 noch davon aus, dass wenige Großkolchosen mit einer mittleren Betriebsgröße von 2000 Hektar entstehen würden, und erteilte die Direktive, 25 000 Industriearbeiter und Parteimitglieder mit langjähriger Produktions- und Organisationserfahrung nach Absolvierung eines einmonatigen Schulungskurses ins Dorf zu entsenden, um dort die Leitung der Kolchosen zu übernehmen. Offensichtlich hielt Stalin keine speziellen Fachkenntnisse für nötig, um einen großen Agrarbetrieb zu führen, während ihm der Bedarf an Fachkenntnissen zur Führung eines Industriebetriebs durchaus bewusst war. So untersagte er die Aufnahme der „Kulaken“ in die Kolchosen, obwohl sie sich Mitte der 1920er Jahre als die besten Wirte erwiesen hatten.

Mit seiner Ausrichtung auf die Bevormundung der Bauern folgte er der tiefen Überzeugung der vorrevolutionären Intelligencija. Sie hatte die Bauern für so rückständig gehalten, dass sie vermeinte, diese selbst bei der Feldbestellung belehren zu müssen. Entsprechend schrieb Stalins Agrarbürokratie nachfolgend den Kolchosen und ihren Vorsitzenden Zeitpunkt und Art aller landwirtschaftlichen Arbeitsgänge vor. An diesem staatlichen Kommando über die Agrarbetriebe hielten übrigens auch alle Nachfolger Stalins bis hin zu Michail Gorbačev fest.

Die für den Partei- und Sowjetapparat verbindlichen Anweisungen zur Kollektivierung erteilte Stalin auf der Konferenz marxistischer Agrarwissenschaftler Ende Dezember 1929. Sie bewirkten, dass das Gewalthandeln des Apparats noch weiter zunahm. Stalin behauptete, die kleinbäuerliche Wirtschaft sei nicht imstande, selbst die einfache Reproduktion zu bewerkstelligen. Auch der Mittelbauer gehe jetzt in die Kolchosen und selbst ein Großbetrieb, der nur auf der einfachen Zusammenlegung des bäuerlichen Inventars beruhe, sei in der gegenwärtigen „Manufakturperiode“ der Kolchosen den Kleinbauernwirtschaften überlegen. Für diese Behauptungen gab es keinerlei Anhaltspunkte, aber sie erhöhten den Druck auf die „Kollektivierer“, die unter diesen Umständen zu erwartenden Erfolge auch nach oben zu vermelden. So angestachelt, schreckten sie vor massiven Übergriffen gegen die Bauern nicht zurück. Stalin verschärfte diesen Druck weiter, indem er nun den Kolchos nicht mehr als „Übergangstyp“ einordnete, sondern als „sozialistische“ Betriebsform bezeichnete. Damit unterlagen alle Kolchose, die den Anweisungen des Staates nicht nachkamen, als „nichtsozialistische“ Pseudokolchose der Liquidierung. Ihr Besitz fiel dabei an den Staat. Als Kriterien für „Pseudokolchose“ galten etwa die verbreitete Abgeschlossenheit gegen Neuaufnahmen und ein „wilder“ Charakter, nämlich das Verbleiben außerhalb der vom Staat kontrollierten Verbände.

Obwohl die Bauern eindeutig den Satzungstyp mit der geringsten Form der Vergesellschaftung bevorzugten, entschied Stalin Ende 1929, dass das Artel' der Haupttyp sein sollte. Erst nach dem Befehl zur Zwangskollektivierung begann zur Jahreswende 1929/30 eine Politbüro-Kommission damit, sich mit den Organisationsfragen zu befassen. Stalin intervenierte persönlich, weil ihm das zunächst vorgesehene Ausmaß der Liquidierung der Privatwirtschaft nicht weit genug ging. Der CK-Beschluss vom 5. Januar 1930 bezeichnete die Artel'satzung nur als Übergangsform zur Kommune. In dem am 6. Februar 1930 veröffentlichten Entwurf der neuen Satzung war weder vom Belassen einer Kuh noch vom Hofland die Rede. Wenn die örtlichen Organe im „Kollektivierungsrausch“ die beitretenden Bauern vielfach vollständig expropriierten und ihnen selbst Kleinvieh, Geflügel und sogar Wohngebäude wegnahmen, konnten sie deshalb glauben, in Übereinstimmung mit der Parteiführung und Stalins zu handeln, die ständig die „Übererfüllung der Pläne“ forderten.

Mit seinen Aussagen im Pravda-Artikel vom 2. März vollzog Stalin eine Kurskorrektur, nachdem er selbst den Apparat mit seinen Anweisungen noch kurz zuvor aufgepeitscht hatte, die Kollektivierung, koste es was es wolle, so schnell wie möglich abzuschließen. Bis Ende Februar 1930 setzte er auf den „revolutionären Selbstlauf“ und griff nicht regulierend ein. Die Folgen der Überstürzung des Tempos waren in der Landwirtschaft viel verheerender als in der Industrie, denn sie führten zur Vernichtung privater Produktionsressourcen. Eine bewusste Entscheidung, Kolchosen in der Form, wie sie jetzt entstanden, als verhältnismäßig kleine, in der Regel nur auf ein Dorf bezogene Betriebe zu gründen, wurde zu keinem Zeitpunkt gefällt.

Erst als die Meldungen aus den Bezirken immer bedrohlicher klangen und vor allem Aufstände von Bäuerinnen schnell um sich griffen, erkannte Stalin, dass sein Versuch, die bäuerliche Privatwirtschaft vollständig zu beseitigen, seine Herrschaft ernsthaft gefährdete. Die Protestbewegung der Bäuerinnen (im Russischen als „Weiberaufruhr“ bezeichnet) richtete sich vor allem gegen die Expropriation der Kuh, die als Garant für den Fortbestand der Familie galt. Zum Eingreifen zwang auch das durch die Konzentration des Apparats allein auf die Kollektivierung verursachte Chaos: Es gefährdete die bevorstehende Frühjahrsaussaat und damit die künftige Versorgung der Industriearbeiter mit Nahrungsmitteln. Um die Bevölkerung und den Apparat in dieser bedrohlichen Situation ohne Zeitverzug zu erreichen, entschied sich Stalin für den Pravda-Artikel.

Stalin verurteilte nun die vollständige Liquidierung der bäuerlichen Privatwirtschaft scharf: Hofland und etwas Nutzvieh sollten den Bauern belassen werden. Zudem beschwor er die „Freiwilligkeit“ des Kolchosbeitritts. Er leugnete, dass es sich um einen Kurswechsel handelte und schob die Schuld für die Übergriffe allein auf die zuvor von ihm selbst aufgeputschten Funktionäre und Aktivisten. Gleichzeitig publizierte die Pravda die zur „Normalsatzung“ deklarierte neue Artel'satzung. Abweichend von dem im Februar von Stalin redigierten Entwurf schrieb sie nun vor, den Bauern nach dem Kolchosbeitritt Hofland zu belassen und die private Haltung einer eng begrenzten Zahl von Nutztieren zu erlauben.

Stalins Eingreifen war erfolgreich. Die Aufstandsbewegung der Bäuerinnen brach schnell zusammen, Stalin hatte ja ihre wesentlichen Forderungen erfüllt. Der Apparat stoppte die Zwangskollektivierung, die Vorbereitung der Frühjahrsaussaat verlief erfolgreich, ein letztes Mal bestellten im Frühjahr 1930 noch einmal überwiegend private Bauern ihre eigenen Felder. Dank günstiger Witterung fiel die Ernte 1930 sogar gut aus. Doch Stalin hielt an seinem eigentlichen Ziel, die Kleinbauernwirtschaften schnellstmöglich in Kolchosen zusammenzuschließen, unbeirrt fest. Zwar nahmen ihn viele Bauern nach dem Pravda-Artikel beim Wort und erklärten ihren Austritt. Der registrierte Stand der Kollektivierung fiel bis Mai 1930 deutlich von etwa 60 auf 20 % der Höfe. Aufgrund einer Direktive Stalins wurden anschließend keine Austritte mehr registriert. Nach dem Einbringen der Ernte befahl er im Herbst 1930 die Fortsetzung der Zwangskollektivierung mit den gleichen brutalen Methoden gegen die Bauern. Sie wurde Ende 1931 weitgehend abgeschlossen.

In dem Artikel vermischen sich, typisch für Stalin, eine taktische Kehrtwende der Politik, die er schnell zurücknahm, nachdem er sein Ziel erreicht und den bedrohlich werdenden Widerstand gebrochen hatte, und eine dauerhafte Politikkorrektur, die er dogmatisierte und zur Richtschnur der weiteren Politik machte. Sein Gerede von der „Freiwilligkeit“ des Kolchosbeitritt war ausschließlich taktisch begründet. Dagegen hatte sein Zugeständnis an die Bäuerinnen, das Belassen einer Kuh und einer kleinen Hoflandwirtschaft, dauerhaft bestand. Auch für die Kollektivierung in Mittelosteuropa nach 1948 ordnete Stalin an, den Mitgliedern nach dem Beitritt eine kleine Hoflandwirtschaft zu belassen. Mit ihrer heftigen Gegenwehr gegen die Enteignung der Kuh prägten die sowjetischen Bäuerinnen also den Kolchos nachhaltig.

Dass der Widerstand Anfang 1930 vor allem von den Bäuerinnen getragen wurde, hatte spezielle Gründe. Sie genossen bei ihrem Protest gewissermaßen „Narrenfreiheit“, weil die Bolschewiki sie als fremdgesteuerte, zu eigenen Entscheidungen nicht fähige Wesen ansahen. Bestraft werden durften deshalb grundsätzlich nur die, die sie angeblich „aufgehetzt“ hatten: Kulaken oder die lokalen Priester. Die Kollektivierung griff zudem stärker in ihren Lebensbereich ein. Sie waren für das Vieh zuständig, und die Milch der Kuh war für sie die Grundlage zum Großziehen der Kinder. Ihr „Weiberaufruhr“ wurde zudem vom gleichzeitig einsetzenden Antireligionskampf angeheizt. Dabei ging es um Kirchenschließungen und die Abnahme der Kirchenglocken, vorgeblich, um diese für die Industrialisierung einzuschmelzen. Auch wenn Stalin die Aufstände der Bäuerinnen im Artikel nicht erwähnte, spricht viel dafür, dass diese ihn zum Handeln bewegten. Gegen die Bäuerinnen konnte er weder die Rote Armee, in denen ihre Söhne dienten, noch die Geheimpolizei einsetzen. Nachdem sich der Weiberaufruhr gelegt hatte, sprach Stalin in einen weiteren Pravda-Artikel am 3. April 1930 davon, dass der Arbeit unter den Bäuerinnen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt worden sei. Er bezeichnete diese als schwächste Stelle der Parteiarbeit. Wie sehr der von ihm nicht vorhergesehene „Weiberaufruhr“ ihn kurzfristig verunsichert hatte, ist auch daran zu erkennen, dass Stalin ihn Jahre später, in seiner Rede vor dem 1. Unionskongress der Kolchos-Stoßarbeiter am 19. Februar 1933, noch einmal erwähnte: „Gewiss, es hat zwischen der Sowjetmacht und den Kollektivbäuerinnen vor nicht langer Zeit ein kleines Missverständnis gegeben. Er handelte sich um die Kuh. Jetzt aber ist die Sache mit der Kuh geregelt und das Missverständnis beseitigt (das Protokoll vermerkt: anhaltender Beifall).“

Die staatliche Gewalt wurde auch nach Abschluss der Kollektivierung weiter über von oben angeordneten Quoten ausgeübt. So waren bei jeder Steuerkampagne bis Mitte der 1930er Jahre 3 % der noch verbliebenen Einzelbauern als die „reichste Haushalte“ individuell zu besteuern. In der Praxis bedeutete das die Zwangsversteigerung ihres Inventars zur Deckung ihrer Steuerschuld. Diese Repressionsmaßnahme diente vor allem dazu, die Kolchosmitglieder vom Austritt abzuhalten.

Widerstand gegen die Kollektivierung, der die Staatsgewalt wirklich bedrohte, gab es abgesehen von den Aufständen der Bäuerinnen Anfang 1930 nur in einigen Nationalitätengebieten Mittelasiens und des Kaukasus. Was die Statistik der Geheimpolizei als „bäuerliche Terrorakte“ registrierte, waren überwiegend verzweifelte Racheakte von Bauern, die selbst zuvor staatlicher Willkür ausgesetzt waren und ihren Lebensunterhalt verloren hatten.

Bereits Ende 1930 fiel die Entscheidung, mechanisierte Technik den Kolchosen generell vorzuenthalten. Die staatlichen Maschinen-Traktoren-Stationen (MTS) übernahmen die Versorgung einer Vielzahl der „kleinen“ Kolchosen. Die etwa 240 000 Kolchosen wurden 1934 von knapp 3000 MTS versorgt. Die Mechanisierung unter Stalin diente vorrangig der Kontrolle, nicht aber der Modernisierung der Landwirtschaft. Die Mähdrescher erlaubten ab Mitte der 1930er Jahre, das Getreide unter Umgehung der Kolchosscheunen gleich auf den Feldern zu expropriieren.

Die Zwangskollektivierung verschuldete einen dramatischen Rückgang des Viehbestandes. Dabei spielten zwei Faktoren eine Rolle: Gängige Praxis der Bauern war, alles „überflüssige“ Nutzvieh in Reaktion auf das staatliche Gewalthandeln vor dem erzwungenen Kolchosbeitritt zu verkaufen oder für den Eigenbedarf abzuschlachten. Vieh wurde nämlich in den Kolchosen nur zu einem Bruchteil des tatsächlichen Werts als Einlage gutgeschrieben. Diese Viehabschlachtungen geschahen in der Regel bereits vor dem 2. März 1930. Dagegen versuchten die Bauern die letzte Kuh als Existenzgrundlage der Familie und die Pferde so lange wie möglich zu bewahren. Die Hauptverluste bei Kühen und Pferden traten deshalb erst zwischen 1930 und 1932 auf, als Hunger die Situation auf dem Lande zunehmend prägte, weil der staatliche Getreideabzug keine Rücksicht auf den Bedarf an Nahrung, Futter und Saatgetreide nahm.

Das bäuerliche „Schlachtfest“ bezog sich also nur auf bestimmte Tierarten. Geflügel verschwand schnell und vollständig aus dem Dorf. Der Bestand an Schweinen war bereits Anfang Januar 1930 auf 52 % gefallen (1928 = 100). Bis Anfang 1933 war der weitere Rückgang gering. Auch bei Rindern (ohne Kühe) traten die Hauptverluste (etwa 35 %) schon 1929 auf, bis 1933 fiel ihre Zahl auf 47 %. Die Zahl der Kühe war dagegen bis Anfang 1930 erst um 13 % gesunken und lag Anfang 1933 bei 64 %. Anfang 1930 lag der Pferdebestand noch bei 90 %. Die meisten Pferde krepierten 1930 und 1931 in den Kolchosen, weil der willkürliche staatliche Getreideabzug kein Futtergetreide beließ. Bis 1933 hatte sich auch die Zahl der Pferde halbiert, die meisten noch lebenden waren durch Futtermangel entkräftet. Nur sehr vereinzelt schlachteten Bauern mutwillig eigene Pferde oder Kühe ab.

Um „vergesellschaftetes“ Vieh kümmerte sich im Kolchos vielfach niemand. Es krepierte aufgrund von Futtermangel vor allem während des Winters. Das Überwintern des Sowjetviehs in Kolchosen und Staatsgütern blieb übrigens bis hin zur perestroika ein Problem. Alljährlich startete der Staat Kampagnen, um die Tierverluste während des Winters zu beschränken, nie stellte er die zur qualitativen Futterwerbung benötigte Technik zur Verfügung. Der zahlenmäßige Rückgang untertreibt das Ausmaß der Katastrophe sogar noch. Viele Tiere waren unterernährt und gaben nur einen Bruchteil ihrer möglichen Arbeits- bzw. Milchleistung. Um die Verluste an tierischer Zugkraft zumindest bedingt zu kompensieren, musste ab 1931 der Import von Traktoren und Landmaschinen verstärkt werden, ab 1933 lief die Eigenproduktion an. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde der Zugkraftverlust nicht vollständig ausgeglichen.

Die Zwangskollektivierung reduzierte auch die Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten der Landbevölkerung dramatisch. Die gewerbliche Nebenproduktion brach bereits zur Jahreswende 1929/30 weg, weil der Staat nun alle Rohstoffe, auch Leder, für die Industrie beanspruchte. Die Halbierung des Viehbestandes senkte den benötigten Arbeitseinsatz in die Tierhaltung und die daraus bezogenen Einkommen. In der Feldproduktion reduzierte sich der Arbeitskräftebedarf, weil Pferde und erste Traktoren nun auf größeren Flächen eingesetzt wurden. Den Kolchosen fehlte die Möglichkeit, alle Mitglieder über das Jahr produktiv einzusetzen. Trotz der fluchtähnlichen Abwanderung und dem Untertauchen von etwa 10 Mio. Personen vom Lande 1930 und 1931 stieg die ländliche Unterbeschäftigung stark an. Anders als die krepierten Pferde beeinträchtigte der Verlust von über 6 Mio. Personen durch Hunger 1932/1933 die Produktionsfähigkeit der Landwirtschaft deshalb kaum.

Die staatliche Willkür richtete sich in den Kolchosen vor allem auf den rücksichtslosen Abzug des Getreides. Im Mai 1932 verfasste Stalin dann persönlich ein Dekret, dass die Kolchosernte zum Staatseigentum erklärte. Der „Diebstahl“ von Getreide von Kolchosfeldern konnte nun mit der standrechtlichen Erschießung geahndet werden. Der Kolchos hatte „alle Überschüsse an den Staat abzuliefern“. Die Beschaffungspläne wurden unabhängig vom Ernteertrag aufgestellt und beließen den Kolchosen vielfach kein Getreide zur Deckung ihres Bedarfs an Nahrung, Futter und Saatgut. Die Hungersnot von 1932/1933, die örtlich schon 1931 einsetzte bzw. bis 1934 andauerte, war die Folge. 1933 ordnete Stalin an, die statistische Ernteerfassung umzustellen: Statt der Speicherernte wurde nun eine um etwa 30 % höhere „biologische“ Ernte ausgewiesen: das zum Erntezeitpunkt auf den Feldern heranwachsende Getreide. Seine anschließende Behauptung, das Getreideproblem sei gelöst, beruhte somit auf der Fälschung der Erntedaten.

Stalins Antwort auf die von ihm geleugnete Hungersnot von 1932/33, angeblich starben nur einzelne böswillige „Saboteure“, bestand nach Abschluss der Kollektivierung in einem radikalen Kurswechsel in der Agrarpolitik, der nachfolgend die Kolchosen stabilisierte und ihren Mitgliedern endlich Überlebensmöglichkeiten bot. Um seine Herrschaft und den Mythos seiner Unfehlbarkeit nicht zu gefährden, vollzog Stalin auch diese Korrektur nicht öffentlich, ebenso wenig gab er zu, dass seine Politik eine Hungersnot mit Millionen von Toten verursacht hatte. Ohne diese radikale Korrektur der Agrarpolitik durch die Etablierung des „Kolchossystems“ – so bezeichne ich diesen Kompromiss mit den Bauern – zur Jahreswende 1932/33 wäre auch die Industrialisierung an fehlenden Lebensmitteln gescheitert.

Das „Kolchossystem“ hatte anschließend bis zur erneut zwangsweisen Vergrößerung der Kolchose zwischen 1949 und 1953 Bestand. Es reduzierte die Willkür, der die Agrarproduzenten seit 1929 ausgesetzt waren, und machte wieder berechenbar, welcher Teil der Agrarproduktion an den Staat abzuliefern war. In der Sache handelte es sich um einen Kompromiss zwischen den Interessen des Staates an dem unbeschränkten Zugriff auf die Kolchosproduktion und den Überlebensinteressen der Bauern. Stalin kehrte, ohne es einzuräumen (das wurde mit niedrigen, eher symbolischen Zahlungen weit unter den Kosten der Produktion verdeckt) zum Prinzip der Naturalsteuer zurück: Nunmehr waren pro Hektar oder pro Tier bestimmte Mengen der Produktion an den Staat abzuliefern. Damit erhielt der Staat einen sehr hohen Anteil der produzierten Agrarerzeugnisse, ohne dass er für die Kosten der Produktion voll aufkommen musste. Indem nun die Gewährung des Rechts auf Hofland mit einer „Naturalvorauszahlung“ verbunden wurde – 10-15 % des Getreides waren während des Dreschens nach erzielten Tagewerken an die Kolchosmitglieder auszugeben – sicherte es ab 1933 den Kolchosmitgliedern das nackte Überleben.

Die meisten Bauern, die aus Einschüchterung den Beitritt nicht verweigerten, traf die Expropriation innerhalb des Kolchos. Im weiteren Verlauf der 1930er Jahre wurden sie auch rechtlich diskriminiert, so dass man sie als „Zwangsarbeiter am Heimatort“ bezeichnen könnte. Kolchosmitgliedern wurden die Ende 1932 eingeführten Inlandspässe verweigert. Diese dienten Stalin dazu, das Hungersterben zu lenken und alle dort nicht benötigten Personen aus den Städten fernzuhalten oder zu vertreiben. Das beschränkte die Mobilität der Kolchosmitglieder drastisch. Ohne staatliche Erlaubnis durften sie ihren Kolchos jetzt nicht mehr verlassen. Erst ab 1974 erhielten auch sie Inlandspässe. Diese Wiederherstellung der Schollenbindung glich ihren Rechtsstatus an den von Leibeigenen an. Anders als unter dem System der Leibeigenschaft erkannte der Staat aber keinerlei Fürsorgepflicht ihnen gegenüber an. Die Verfassung von 1936 stelle die Kolchosmitglieder ausdrücklich außerhalb der staatlichen Sozialversicherung.

Das Kolchossystem beendete für die nächsten zwei Jahrzehnte alle Experimente in Richtung auf eine „industriemäßige“ Agrarproduktion. Durch die Trennung der privaten Hofland- und der Kolchosproduktion konservierte es primitive Formen der Agrarproduktion. Die Kolchosen beschränkten sich unter Stalin weitgehend auf die Produktion von Getreide und Industriepflanzen. Der Anbau von Getreide war den Kolchosmitgliedern untersagt. Die Produktion von Kartoffeln, Obst und Gemüse sowie die Tierhaltung erfolgten vorrangig auf dem Hofland. Auch von ihrer Produktion auf dem Hofland mussten die Kolchosmitglieder bestimmte Mengen von Kartoffeln, Fleisch und Milch an den Staat abliefern.

Stalins Artikel lässt seine Machtstrategie erkennen, die er später perfektionierte. Immer wieder wandte er das gleiche Schema an und schob die Verantwortung für seine Fehler öffentlich auf andere, in der Regel auf ihm loyal ergebene Kader, die nur seinen vorherigen Anweisungen gefolgt waren. So paradox es erscheint, baute er mit dieser Strategie den Nimbus seiner eigenen „Unfehlbarkeit“ auf. Dabei stützte sich Stalin auf den tief in der Bevölkerung verwurzelten Zarenmythos, wonach der gute Zar von einer korrupten und unfähigen Bürokratie umgeben war. Indem er öffentlich bestritt, überhaupt einen Kurswechsel zu vollziehen und anderen die Verantwortung für die Folgen seiner vorherigen Fehlentscheidungen zuwies, konnte er zugleich die Korrekturen an seiner Politik vornehmen, die erforderlich waren, um die Gefahrensituation zu überwinden. Nie räumte er eigene Fehler ein, auch nicht im Kreis seiner engsten Gefolgsleute. Damit verwirrte er Gegner wie Gefolgsleute und verschaffte sich die zur Aufrechterhaltung seiner Diktatur erforderliche Unberechenbarkeit.

Text: CC BY-SA 4.0

С отказом от НЭП в 1927 г. вырос запрос на создание коллективных хозяйств (колхозов). Началась дискуссия об их организационной форме и уставе: в какой степени следует отказаться от частного хозяйства? какие отрасли производства должны быть коллективизированы? могут ли крестьяне требовать возврата им средств производства, которые они добровольно передали колхозу? Споры об этом не прекращались вплоть до конца 1929 г., пока Сталин не выступил на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов.

Коллективные хозяйства существовали еще с октябрьского переворота 1917 г. В 1920-е гг. было три типа уставов на выбор: кооперативы по совместной обработке земли практиковали лишь коллективное земледелие и предполагали передачу в коллективное пользование пахотных земель, тяглового скота и сельскохозяйственного инвентаря. Существовали также сельскохозяйственные артели, при этом часть скота и усадьба оставалась в личном пользовании крестьян. И только коммуны, считавшиеся по мнению большевиков высшим типом коллективного хозяйства, к которому следовало стремиться, совершенно отказывались от идеи частного хозяйства и предусматривали передачу всех средств производства в коллективное хозяйство. До 1927 г. объединение мелких крестьянских хозяйств в колхозы было неизменно связано с механизацией сельского хозяйства за счет использования тракторов. Еще в марте 1919 г. Ленин писал: «Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами […], то средний крестьянин сказал бы: „Я за коммунию (т. е. за коммунизм)“».

Даже в конце 1920-х гг. коллективизацию все еще связывали в пропаганде с тракторами. Но после посевной 1927/1928 гг. Сталин расставил акценты иначе: объединять мелкие крестьянские хозяйства в колхозы следовало и без передачи им тракторов. Так он рассчитывал облегчить государству доступ к урожаю зерна. В дальнейшем я кратко объясню, почему сталинский курс на коллективизацию начала 1930 г. вызвал необходимость вмешаться в него, притом Сталин от своего курса не отказался.

Непосредственно насильственная сталинская коллективизация привела к катастрофе голодa 1932/1933 г., жертвами которого стали миллионы человек. И хотя Сталин отрицал голод и наложил на эту тему табу (продержавшееся в Советском Союзе до 1988 г.), на рубеже 1932/1933 гг. он радикально изменил свою политику в отношении крестьян, нацеленную на утверждение «колхозного строя». Речь шла о компромиссе с жизненными интересами крестьян, позволившем впоследствии отчасти стабилизировать колхозы.

В 1927 г. XV съезд ВКП(б) определил коллективизацию и отказ от единоличного крестьянского хозяйствования целью советского строительства на селе. Тем не менее съезд не рассматривал массовое создание колхозов как задачу на ближайшие годы. До начала 1930 г. плановые органы ориентировались на модель крупных механизированных предприятий в сельском хозяйстве. Экономисты были убеждены, что и в 1929 г. еще не сложились предпосылки для перехода к «индустриальному» сельскому хозяйству в более крупных масштабах. «Оптимальный вариант» [[ первого пятилетнего плана, принятый в апреле 1929 г., предполагал, что мелкое крестьянское хозяйство будет доминировать еще долго. Лишь после завершения строительства крупного тракторного завода в Сталинграде к 1932/1933 гг. коллективизацию планировали начать в более широких масштабах. На 1932/1933 г. пятилетний план предусматривал коллективизацию 13 % крестьянских хозяйств.

В мае 1928 г. Сталин заявил, что товарные объемы зерна сократились по сравнению с довоенным уровнем вдвое, что имело драматические последствия. Сталин обвинил в этом якобы неэффективность мелких крестьянских хозяйств. Но таблица, приведенная им в доказательство на этот счет, содержала в себе нестыковки. Например, в общем количестве товарного зерна было указано лишь то зерно, которое понадобилось городам или ушло на экспорт, т. е. потребленное за рамками деревни. Но ведь многие хозяйства в «хлебопотребляющих районах СССР» (в центральных и северных регионах Советского Союза) также покрывали свои потребности в зерне фактически через рынок. Купленное ими зерно тоже должно было быть отнесено к товарному, произведенному крестьянами; во многих случаях его везли за сотни километров. То есть на деле объем товарного зерна в СССР был лишь на 20–30 % ниже довоенного уровня. Притом это снижение было связано как с тем, что производство зерна еще не восстановилось, так и с тем, что население страны с 1914 г. выросло примерно на 10 %. Производство зерна на душу населения в 1926 г. было на 20 % ниже довоенного уровня.

Принудительные меры по хлебозаготовкам обострили ситуацию зимой 1927/1928 гг. Во время своей поездки на Урал и в Сибирь Сталин практиковал репрессии против местных функционеров и приказывал применять насилие против «кулаков» (термин, заимствованный из времен царской России для обозначения якобы «крестьян-эксплуататоров»). Зерно, предназначенное для продажи на местах, конфисковывали; крестьянские хозяйства обыскивали на предмет спрятанного зерна; зерно изымали с мельниц. Крестьяне рассматривали это принуждение как явный признак конца НЭП и возврата к политике военного коммунизма.

Поэтому в 1928 г. было обещано оснастить каждый новый колхоз трактором. Так советское руководство рассчитывало стимулировать крестьян к их созданию. Это имело, однако, пагубные последствия. Власть не ожидала волны новых колхозов в ответ. Но именно это и произошло. В условиях государственного принуждения по отношению к более зажиточным крестьянам в колхозы стали вступать не те, кто мог создать образцовое хозяйство и тем самым подать пример колхозного строительства другим крестьянам, а небольшие группы бедняков, не имевших сельскохозяйственного инвентаря. Они массово организовывали колхозы-карлики, надеясь получить обещанную государством помощь. Между тем в результате «обострения классовой борьбы» оказалось практически невозможно найти крестьян, готовых дать другим в пользование свой плуг или тягловую силу, ведь на основании этого их могли отнести к кулакам. И хотя в начале 1928 г. в колхозы вступил всего 1 % крестьянских дворов, лишь один из ста новых карликовых колхозов мог получить обещанный трактор.

Так сама идея коллективизации оказалась весной 1928 г. в кризисе: вместо крупных механизированных предприятий под маркой колхозов возникли карликовые хозяйства без инвентаря. Зачастую в их распоряжении были небольшие, к тому же чересполосные участки пахотной земли, так что рационально использовать технику эти колхозы не могли. В мае 1928 г. руководство ВКП(б) рассмотрело возникшую ситуацию и недвусмысленно дало понять в своей директиве, что не заинтересовано в таких «карликовых колхозах». Оно рассчитывало на более крупные сельскохозяйственные площади и сплошной охват всех крестьянских хозяйств, включая сопротивлявшихся до тех пор середняков. Когда стало ясно, что руководство ВКП(б) настаивает на коллективизации, летом 1928 г. развернулась открытая дискуссия о будущей форме колхозов, в ней приняли участие и крестьяне.

Одно опубликованное 11 июня 1928 г. в газете «Правда» и адресованное правительству письмо крестьян Самарской области наглядно отражает интересы крестьян и показывает, чего они ждали от коллективизации. В ответ на давление государства с требованием отказаться от частного хозяйствования крестьяне предлагали компромисс между собственными интересами и государственными, а именно создать «крестьянские совхозы» вместо колхозов: они готовы были на экспериментальной основе внести в управляемое государством аграрное предприятие свои орудия труда и свою рабочую силу на срок 6 лет. Все, что они просили в качестве компенсации, – небольшую ежемесячную зарплату. Это предложение показывало, насколько крестьяне завидовали рабочим. Низкий, но регулярный ежемесячный доход казался им заманчивым на фоне того небольшого дохода, который они получали лишь раз в год после сбора урожая.

4 июля 1928 г. от имени правительства им ответил в «Правде» эксперт в области сельского хозяйства Моисей Вольф, участвовавший в подготовке пятилетнего плана в части сельского хозяйства. Отклоняя это предложение крестьян, он высказал, однако, те резоны, которые говорили как раз против ускоренной коллективизации. Он исходил из того, что такое сельхозпредприятие как крестьянский совхоз по крайней мере в первое время будет убыточным, а потому не сможет выплачивать зарплату крестьянам. Ссылаясь на мировой опыт, он сомневался, что животноводство в рамках крупных предприятий вообще рентабельно в обозримом будущем, поскольку ничего подобного в мире еще не было. Но прежде всего он акцентировал внимание на проблеме, вытекающей из неполной занятости сельского населения, – он сомневался, что трудоспособных членов такого предприятия можно использовать продуктивно в течение всего года. У государства, считал Вольф, нет необходимых инвестиционных ресурсов для развития новых прибыльных производственных секторов в сельском хозяйстве, поскольку изначально все финансовые ресурсы были нацелены на быструю индустриализацию. Таким образом, аргументы Вольфа были направлены в т. ч. против форсированной коллективизации: в этом случае он опасался роста неполной занятости. Уже в сер. 1928 г. его аргументация подсказывала: ускоренная коллективизация может привести к голоду. (Судьба Вольфа типична для тех, кто предостерегал Сталина от ошибочных решений: в начале голода в первых числах января 1933 г. Сталин приказал арестовать Вольфа, с 1930 г. работавшего уже в ранге замнаркома совхозов, а 11 марта 1933 г. он был расстрелян.)

Майская директива 1928 г. об организации крупных колхозов со сплошным охватом всех крестьянских хозяйств стала отправной точкой насильственной коллективизации, хотя и не была задумана как таковая. Это было связано с волюнтаристской позицией партийного руководства СССР и нескоординированной деятельностью бюрократии в центре и на местах, на которую оказывали постоянное давление. Различные органы, отвечавшие за сельское хозяйство, начали разрабатывать планы коллективизации, по большей части имевшие экспериментальный характер. Их целью было собрать крестьян в колхозы как производственные кооперативы. Поначалу эти проекты имели смысл, учитывая острую нужду крестьянских хозяйств, не располагавших сельхозинвентарем. Но уже зимой 1928/1929 гг. между всеми, кто был задействован в реализации этих планов, разгорелась острая конкуренция. Все проекты исходили из того, что государство предоставит сельхозкооперативам импортные тракторы. Но шанс получить трактор имели лишь те, кто превзойдет конкурентов более амбициозными целями коллективизации. Парадоксально, но именно нехватка тракторов способствовала ускорению коллективизации. И хотя Сталин был полон решимости не выделять каких-то значительных средств на импорт тракторов, он не тормозил эту конкуренцию, но способствовал своими заявлениями еще большему ускорению темпов коллективизации.

Тракторные колонны, организованные Центральным союзом зерновой кооперации осенью 1928 г., часто использовали тракторы, ранее экспроприированные у мелких машинных кооперативов и колхозов. Возмущенный этим Центросоюз колхозов начал создавать весной 1929 г. «большие колхозы» площадями в несколько тысяч га. Эту конкуренцию не тормозили, поскольку ни одна ответственная инстанция не осмеливалась вмешаться в нее из-за боязни вызвать недовольство Сталина. Количество доступных тракторов было крайне ограниченным, и планы их централизованного перераспределения постоянно меняли, чтобы эти конкурирующие между собой Союзы и дальше продолжали надеяться получить их. Но для этого давление на крестьян, чтобы те вступали в колхозы, усилили еще больше.

Хаос и принуждение крестьян выросли, когда во второй половине 1929 г. около 2000 районов стали составлять свои региональные пятилетние планы. Под лозунгом «выполним пятилетку в четыре года», выдвинутым Сталиным, они, ориентируясь на лозунги из Центра, стремились ещё больше сократить сроки выполнения своих обязательств. После того как центральные органы власти объявили, что в ходе пятилетки некоторые районы будут оснащены тракторами полностью, эта и без того жесткая конкуренция обострилась. Районы старались превзойти друг друга более высокими темпами коллективизации и более короткими сроками выполнения пятилетних планов, и стали заранее насильственно сгонять крестьян в колхозы. На местах бюрократия зашла так далеко, что даже стала уничтожать сельхозинвентарь и продавать лошадей, полагая, что это поставит власть перед свершившимся фактом и повысит их шансы на получение тракторов. Во второй половине 1929 г. Сталину посыпались сообщения, что отдельные районы охватили коллективизацией всех крестьян поголовно. В Нижнем Поволжье уровень коллективизации уже в ноябре 1929 г. составлял около 50 %.

Накануне июльского пленума ЦК ВКП(б) 1928 г. Сталин заявил, что крестьяне должны внести свою «дань» в индустриализацию. При этом он поддержал идею Евгения Преображенского, предлагавшего, чтобы «первоначальное социалистическое накопление» основывалось на непропорциональном налогообложении частных крестьянских хозяйств. В 1929 г. Сталин перенес идею этой «дани» на коллективизацию деревни. Вместо того, чтобы продолжать опираться на государственные ресурсы по механизации сельхозпроизводства, он утверждал теперь, что «середняк рвется в колхозы» и что коллективизация может быть реализована на базе (традиционных) крестьянских средств производства. Внесенные в колхоз средства производства должны были стать частью единого «неделимого капитала» и отныне они уже не подлежали возврату их бывшему владельцу. Фактически речь в данном случае шла об экспроприации. Высшее партийное руководство сознательно допустило уничтожение крестьянами средств производства, потому что его «стократно восполнят те огромные преимущества, которые появятся благодаря новой обобществленной форме использования производительных сил» (см. М. Холендо). Перед ноябрьским пленумом ЦК ВКП(б) 1929 г. Вячеслав Молотов заявил, что финансирование коллективизации будет основано на массовой мобилизации крестьянских ресурсов.

Методы, как сломить волю крестьян и добиться их «добровольного вступления» в колхоз, функционерам удалось опробовать во время «кампании по самообложению» весной 1928 г. Эта кампания показала, как легко государство может манипулировать крестьянскими собраниями, дабы крестьяне «добровольно» шли на то, чего они определенно не хотели. Для этого партия прибегала к тактике, как я её называю, «взаимных обязательств через коммуникацию между присутствующими». В известной степени это была генеральная репетиция проведения в жизнь решений о «добровольной» коллективизации. Сельские общины традиционно прибегали к «самообложению» для сбора средств на конкретные нужды на местах, например строительство школ, мостов или дорог. Эти вопросы крестьяне решали самостоятельно на собрании общины. Спущенная правительством идея «самообложения» была абсурдной по своей сути. И все же в начале 1928 г. государство прибегло к нему, рассчитывая оказать платежное давление на крестьян, чтобы активизировать продажу ими зерна.

Поскольку взимание дополнительного госналога было запрещено законом, государство ввело «самообложение» в размере 35 % от государственного сельскохозяйственного налога. Чтобы добиться принятия соответствующего решения, весь государственный и партийный аппарат на селе был мобилизован на эту кампанию и подчинен особым уполномоченным. Представители власти призывали всех членов сельских общин сообща «добровольно» принять решение о «самообложении» на установленном государством уровне. Разрешалось обсуждать «самообложение» на собраниях. Главное, все участники собрания должны были в конце концов согласиться на «самообложение», якобы убежденные аргументами представителей государства. Каждому, кто голосовал против, грозил немедленный арест. Когда крестьяне поняли, что результат голосования в действительности предопределен, они пытались иногда срывать собрание, не доводя до голосования. Но, так или иначе, это мало что давало. Если было необходимо, представители власти могли организовать собрание снова, и так до тех пор, пока крестьяне «добровольно» не проголосовали бы за «самообложение». Нередко раздраженные организаторы собраний в нарушение всяких правил сразу выносили на голосование вопрос, кто против советской власти. И если никто не отвечал на него утвердительно, в протоколе собрания записывали: самообложение одобрено единогласно. Это отражало истинную суть происходящего.

Ноябрьский 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) дал общую установку на коллективизацию деревни. Рабочие бригады, направленные в деревню на хлебозаготовки, должны были «убедить» крестьян в преимуществах коллективного хозяйства и содействовать принятию собранием каждой общины «добровольного» решения о создании колхоза. Меж тем рабочие бригады столкнулись с проблемой, заключающейся в том, что все образованные к тому времени колхозы отличались прежде всего вопиющей бесхозяйственностью, и это отпугивало других крестьян.

Принудительная коллективизация проходила во всех областях Советского Союза в период с декабря 1929 г. по февраль 1930 г. В Поволжье и на Северном Кавказе она должна была быть завершена уже зимой 1930/1931 гг., в остальных областях – зимой 1931/1932 гг. Решающим фактором для принятия решения о сплошной коллективизации, возможно, стало то обстоятельство, что у Сталина на основе донесений, которые были получены снизу и в которых замалчивалось оказываемое на крестьян давление, сложилось впечатление, что крестьяне практически не сопротивляются коллективизации. И в известной мере именно из-за «головокружения от успехов» Сталин отдал распоряжение о скорейшем завершении коллективизации, несмотря на отсутствие тракторов. При этом не предполагалось, что вступающим в колхозы оставят в частное пользование приусадебную землю и немного необходимого для жизни скота. Кампания по коллективизации следовала модели «самообложения». Любой, кто в присутствии чекистов выступал на собрании против колхозов, знал, что ему грозит арест.

Не желая увязывать внешнюю покорность госаппарата с тем давлением, которое он на него оказывал, Сталин полагал, что сможет быстро подчинить это идеологически чужеродное тело – мелкобуржуазную структуру сельского хозяйства, и через колхозы как «социалистическую форму хозяйствования» получить непосредственный доступ к производимому крестьянами зерну. Все еще бродившие в аппарате власти сомнения на этот счет высшее партийное руководство отвергало в порыве классовой борьбы. На ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1929 г. Молотов говорил: большевикам чужды «рассуждения о „трудностях“, когда они ведутся для прикрытия оппортунистического отступления, для свертывания бурного, революционного движения масс вперед». А ЦК ВКП(б) объявил в своем постановлении «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 г. о необходимости «решительной борьбы со всякими попытками сдерживать развитие коллективного движения из-за недостатка тракторов и сложных машин». С решением ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. о «ликвидации кулацких хозяйств» давление на крестьян достигло своего апогея: отныне кулаков следовало депортировать или по меньшей мере выгонять из их домов и хозяйств. Любого, кто выступал против, могла постигнуть та же судьба.

Даже еще в конце 1929 г. плановые органы продолжали разрабатывать утопические проекты наподобие «агрогородов», агропромышленных комбинатов, укоренения кочевников или превращения пустынь в оазисы. Руководство партии не сочло необходимым сообщить им, что не предоставит этим проектам никакого финансирования. В конце 1929 г. и Сталин тоже предполагал, что будет создано несколько крупных колхозов, располагающих в среднем 2000 га обрабатываемых земельных площадей, и выпустил директиву направить в деревню 25 тыс. рабочих и членов партии, имевших многолетний производственный и организаторский опыт и прошедших одномесячный курс специальной подготовки, чтобы они взяли на себя руководство колхозами. Судя по всему, Сталин не считал, что для этого нужны какие-то специальные знания, хотя понимал, что для руководства промышленным предприятием таковые необходимы. Сталин запретил принимать в колхозы «кулаков», хотя в сер. 1920-х гг. они зарекомендовали себя как наилучшие хозяева.

В своем патернализме крестьянам Сталин разделял глубокую убежденность дореволюционной интеллигенции в том, что крестьяне настолько отсталые, что их даже нужно учить как обрабатывать землю. Соответственно этому в дальнейшем сталинская сельскохозяйственная бюрократия предписывала колхозам и их руководству сроки проведения сельхозработ и их виды. (Кстати, того же стиля государственного командования сельхозпредприятиями придерживались впоследствии все преемники Сталина на посту руководителя государства, включая Михаила Горбачева).

На Всесоюзной конференции аграрников-марксистов в конце декабря 1929 г. Сталин дал указания партийному и государственному аппарату по поводу коллективизации, и они были обязательны к исполнению. Это привело к еще большему усилению насилия в отношении крестьян со стороны функционеров. Сталин утверждал, что мелкобуржуазное крестьянское хозяйство неспособно даже к простому воспроизводству и что в колхозы идут теперь даже середняки, и что крупное хозяйство, основанное всего лишь на простом объединении сельхозинвентаря крестьян, в этот «мануфактурный период» колхозов превосходит по своей производительности мелкие крестьянские хозяйства. Для подобного рода утверждений не было никаких оснований, но они лишь усиливали давление на «коллективизаторов», которые в этих обстоятельствах были обязаны сообщать наверх об успехах, которых там ждали. Индоктринированные в таком духе, «коллективизаторы» не брезговали массированными нападками на крестьян. А Сталин еще больше усиливал давление на крестьян, классифицируя колхоз уже не как «переходный тип» хозяйствования на селе, а как «социалистическую» форму хозяйствования. Это означало, что все колхозы, не выполнявшие указаний государства, подлежали ликвидации как «несоциалистические» псевдо-колхозы. При этом их имущество переходило в собственность государства. Критериями для определения «псевдо-колхозов» были якобы распространенный отказ с их стороны от приема в них новых членов и «дикость», а на деле то, что они не вступали в подконтрольные государству Союзы.

Хотя крестьяне явно предпочитали тип устава с наименьшей формой обобществления, Сталин в конце 1929 г. решил, что артельный устав должен стать базовым для объединяющихся в колхозы крестьян. Лишь после принятия курса на принудительную коллективизацию на рубеже 1929/1930 гг. специальная комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) занялась организационными вопросами на этот счет. Сталин вмешивался в них лично, ибо первоначально предусмотренные масштабы ликвидации частного сектора в сельском хозяйстве казались ему недостаточными. Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. определяло артельный устав лишь как переходную форму к коммуне. В проекте нового устава, опубликованного 6 февраля 1930 г., речь не шла о том, чтобы оставить в личном пользовании крестьян коров и приусадебное хозяйство. Когда органы власти на местах в «коллективизаторском угаре» зачастую экспроприировали у вступающих в колхоз крестьян все имущество, включая мелкий скот, птицу и жилые постройки, они, вероятно, считали, что действуют в соответствии с указаниями партийного руководства и лично Сталина, постоянно требовавших «перевыполнения планов».

Своим вмешательством посредством статьи в «Правде» от 2 марта 1930 г. Сталин скорректировал курс на коллективизацию, хотя еще незадолго до того подхлестывал своими указаниями функционеров, чтобы те довершили коллективизацию во что бы то ни стало в кратчайшие сроки. До конца февраля 1930 г. он опирался на «самотек революции» и не пытался вмешиваться в него, регулировать его. Последствия стремительных темпов коллективизации оказались, однако, гораздо более разрушительными для сельского хозяйства, чем последствия индустриализации, поскольку вели к разрушению частного производственного сектора. Ни разу до этого не звучала идея создавать колхозы как относительно небольшие предприятия, как правило, на базе одной деревни, – собственно, в том виде, как их организуют теперь.

Лишь когда донесения из районов стали все более угрожающими и, прежде всего, стало нарастать протестное движение среди крестьянок, Сталин осознал, что его попытка полностью ликвидировать частное крестьянское хозяйство серьезно угрожает его власти. Протестное движение крестьянок (в российской историографии за ним закрепился термин «бабий бунт») было направлено главным образом против экспроприации коров, которая была главным гарантом выживания семьи. Вмешательства потребовал и хаос, вызванный тем, что аппарат власти на селе был сфокусирован исключительно на коллективизации, что ставило под угрозу предстоящую весеннюю посевную и, следовательно, снабжение промышленных рабочих продовольствием уже в ближайшем будущем. Чтобы напрямую, не теряя времени, обратиться в этой тревожной ситуации к населению и органам власти, Сталин решил высказаться по этому поводу в своей статье в газете «Правда».

Теперь он уже решительно осуждал полную ликвидацию частного крестьянского хозяйства: приусадебные участки и часть скота следовало, по его мнению, оставить крестьянам. Кроме того, он настаивал на «добровольности» вступления в колхоз. Он отрицал, что речь при этом шла о смене курса, а вину за перегибы возлагал исключительно на функционеров и активистов, которых сам ранее и подстрекал действовать жестче. Вместе с этим «Правда» опубликовала и новую версию устава артели, она должна была стать «нормативной». В отличие от проекта устава, отредактированного самим Сталиным еще в феврале, эта новая версия устава предусматривала, что после вступления в колхоз крестьянам должны быть оставлены в частное пользование их приусадебные земельные участки и разрешено содержание ограниченного количества скота и птицы.

Это вмешательство Сталина увенчалось успехом. Протестное движение крестьянок быстро сошло на нет, поскольку Сталин выполнил его основные требования. Органы власти на селе остановили насильственную коллективизацию, подготовка к весенней посевной прошла хорошо, крестьяне (тогда еще преимущественно частники) в последний раз весной 1930 г. возделали свои собственные земельные участки. Вследствие благоприятной погоды урожай 1930 г. оказался достойным. Однако Сталин твердо придерживался намеченной цели – как можно скорее объединить мелкие крестьянские хозяйства в колхозы. После его статьи в «Правде» многие крестьяне поверили его слову и объявили о выходе из колхоза. Зафиксированный уровень коллективизации существенно упал к маю 1930 г. – с 60% до 20%. Однако после новой директивы Сталина выходов из колхозов больше зарегистрировано не было. После сбора урожая осенью 1930 г. Сталин распорядился вернуться к насильственной коллективизации с использованием тех же брутальных методов против крестьян, что были раньше. К концу 1931 года коллективизация была в основном завершена.

В статье Сталина сочетаются, что характерно для его стиля, тактический разворот в проводимой им политике, – от которого он отказался вскоре после того, как достиг своей цели и сломил становившееся угрожающим сопротивление крестьян, – и неизменное внесение корректив в нее, которые он каждый раз воспринимал как догмы и делал ориентиром для своей дальнейшей политики. Его разговоры о «добровольности» вступления в колхоз были исключительно тактической уловкой. Однако его уступка крестьянам по поводу скота и небольших приусадебных участков оставалась в дальнейшем в силе. (Что касается коллективизации в Центрально-восточной Европе после 1948 г., то Сталин тогда тоже распорядился оставлять вступавшим в колхоз небольшое частное приусадебное хозяйство. Своим яростным сопротивлением экспроприации коров советские крестьянки оказали существенное влияние на будущее колхозное строительство.)

Существовали особые причины, почему протестное движение в советских деревнях начала 1930-х гг. было связано в основном с женщинами. В известной мере потому, что большевики видели в женщинах существ внушаемых, неспособных принимать самостоятельные решения. А значит, если и наказывать кого-то в этой ситуации, то тех, кто якобы «подстрекал» их, а именно кулаков и местных священников. Понятно, что коллективизация нарушила повседневную жизнь деревенских женщин сильнее, чем жизнь мужчин. Ведь они отвечали за скот, а коровье молоко было основой для пропитания крестьянских детей. «Бабий бунт» подогревался еще и начавшейся тогда же борьбой с религией. Речь шла о закрытии церквей и снятии церковных колоколов, которые якобы переплавляли на нужды индустриализации. И хотя Сталин не упомянул в своей статье о протестном движении крестьянок, многое говорит за то, что именно они побудили его вмешаться. Власть не могла использовать против крестьянок ни Красную Армию, в которой служили их сыновья, ни органы госбезопасности. И лишь после того, как «бабий бунт» утих, в другой своей статье в «Правде» от 3 апреля 1930 г. Сталин писал, что агитационной работе среди крестьянок было уделено недостаточно внимания. Он назвал это самым слабым местом в партработе. Сколько ненадолго выбил его из колеи этот непредвиденный «бабий бунт», можно понять из того, что годы спустя в своей речи на 1-м Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 г. он напомнил о нем: «Конечно, у Советской власти было в недавнем прошлом маленькое недоразумение с колхозницами. Дело шло о корове. Но теперь дело с коровой устроено, и недоразумение отпало. (в протоколе отмечено: Продолжительные аплодисменты)».

Даже после завершения коллективизации государственная власть продолжала управлять деревней посредством спущенных сверху квот. В каждую налоговую кампанию 3 % крестьян, оставшихся вплоть до середины 1930-х гг. не охваченными коллективизацией, облагали индивидуальным налогом как «самые богатые домохозяйства». На практике это означало принудительную конфискацию их сельхозинвентаря для покрытия налоговых задолженностей. Эта мера устрашения служила прежде всего тому, чтобы не допустить выхода колхозников из колхозов.

Сопротивление коллективизации, реально угрожавшее государственной власти, если не иметь в виду «бабий бунт» начала 1930-х гг., имело место быть лишь в некоторых национальных регионах Средней Азии и на Кавказе. То, что статистика госбезопасности в других областях фиксировала как «крестьянские теракты», преимущественно являлось отчаянными актами мести со стороны крестьян, подвергшихся государственному произволу и потерявших средства к существованию.

Уже в конце 1930 г. было принято решение принципиально отказаться от использования механизированной техники в колхозах. Государственные машинно-тракторные станции (МТС) взяли на себя обслуживание большого числа «мелких» колхозов. В 1934 г. почти 3 тыс. МТС обслуживали около 240 тыс. колхозов. Механизация при Сталине служила прежде всего контролю, а не модернизации сельского хозяйства. А появившиеся в СССР уже в середине 1930-х гг. комбайны позволяли экспроприировать зерно прямо на полях, минуя колхозные зернохранилища.

Принудительная коллективизация привела к резкому сокращению поголовья скота. Важную роль в этом сыграли два фактора: еще до вступления в колхоз обычной практикой для крестьян стала продажа «излишков» скота в ответ на принуждение со стороны государства или же они резали скот для собственных нужд, поскольку его записывали в колхозное имущество отнюдь не по реальной стоимости. Массовый забой скота в деревнях прошел в основном еще до 2 марта 1930 г. В то же время крестьяне старались подольше, насколько это было возможно, сохранить последнюю корову (как источник существования семьи) и лошадей. Основной забой коров и лошадей случился в период с 1930 по 1932 гг., когда общую ситуацию в деревне определял прежде всего голод, а принудительные государственные хлебозаготовки не учитывали потребностей деревни в продовольствии, фураже и семенах.

Крестьянский «праздник забоя» коснулся лишь определенных видов скота. Например, домашней птицы скоро не осталось в деревне совсем. Поголовье свиней уже к началу января 1930 г. снизилось до 52 %, если за 100 % принять их поголовье от 1928 г.; к началу 1933 г. оно снизилось еще, но незначительно. Основные потери крупного рогатого скота (без учета коров) – около 35 % – также случились еще в 1929 г., а к 1933 г. его численность упала до 47 % по отношению к показателям 1928 г. Зато поголовье коров сократилось к началу 1930 г. лишь на 13 %, а к началу 1933 г. составляло 64 % от их поголовья в 1928 г. В начале 1930 г. поголовье лошадей составляло все еще 90 % от их численности в 1928 г.; бóльшая часть лошадей пала в колхозах в 1930–1931 гг., поскольку волюнтаристские государственные хлебозаготовки не оставили в деревне фуражного зерна; к 1933 г. поголовье лошадей сократилось вдвое, большинство же оставшихся лошадей были истощены из-за нехватки кормов. Крестьяне редко намеренно забивали своих лошадей и коров.