Dekret über den Grund und Boden

Das „Dekret Über den Grund und Boden“ war das erste Gesetz der Sowjetmacht. Es wurde unmittelbar nach der Oktoberrevolution verkündet. Einzigartig war dabei der populäre Ursprung. Es machte die von den Bauern selbst formulierten Forderungen zur Sozialisierung des Bodens unmittelbar zum Gesetz, indem es den „bäuerlichen Wählerauftrag“ wörtlich übernahm, den das Exekutivkomitee des Allrussländischen Sowjets der Bauerndeputierten im August 1917 aus lokalen Resolutionen der Bauern verfasst hatte. Damit belegt das Dekret anschaulich das Geschick der Bolschewiki, sich nach der Oktoberrevolution durch Anpassungsbereitschaft an Stimmungen der Bevölkerung im Lande durchzusetzen. Zugleich markiert es mit der Ablehnung des Privateigentums an Grund und Boden eine bis heute fortbestehende Besonderheit in der Einstellung der russischen Bevölkerung.

«Декрет о земле» стал первым законодательным установлением советской власти. Принятый непосредственно в дни Октябрьской революции, он являлся особым в своем роде, ибо был основан на требованиях крестьян. Их лозунгам национализации земли он придал силу закона, в точности следуя «крестьянскому наказу». Этот наказ был сформулирован исполкомом Всероссийского совета крестьянских депутатов в августе 1917 г. на основе резолюций, принятых крестьянами на местах. Декрет наглядно демонстрирует стремление большевиков укрепить свои позиции после Октябрьской революции за счет готовности учитывать настроения сельского населения. Сегодня отказ от собственности на землю является одной из базовых установок российского общества.

Das Dekret „Über den Grund und Boden“ stand im Einklang mit dem Agrarprogramm der Sozialrevolutionäre, bedeutete aber einen radikalen Schwenk in den Losungen der Bolschewiki, weil es nicht nur die entschädigungslose Enteignung des Gutsbesitzes sowie der Ländereien von Klöstern und Kirchen sanktionierte, sondern zugleich die Aufteilung des enteigneten Bodens unter den Bauern vorsah. Noch im Agrarprogramm vom Frühjahr 1917 hatte Lenin die Überführung des Gutsbesitzes in staatliche Mustergroßbetriebe gefordert und die Aufteilung des Bodens als bürgerlich abgelehnt. Jedes Privateigentum an Boden, Bodenschätzen, Gewässern, Wäldern und Naturkräften wurde nun für immer aufgehoben. Der Boden sollte weder verkauft noch gekauft, verpachtet, verpfändet oder in irgendeiner Weise veräußert werden dürfen.

Das Dekret sanktionierte die von den Bauern eigenmächtig begonnenen und bis dahin rechtswidrigen Handlungen. Die Februarrevolution 1917 hatte auch die Bauern aufgerüttelt. Sie weckte ihre Erwartungen auf eine baldige Erfüllung ihrer beharrlich vorgebrachten Forderungen nach Land und Freiheit und einer „schwarzen Umverteilung“ des Gutslandes. Als sich zeigte, dass die Provisorische Regierung über die Prinzipien der Agrarreform keine Einigkeit erzielen konnte und die Lösung der Agrarfrage hinausschob, begannen die Bauern im Frühjahr zunächst vereinzelt, später immer verbreiteter ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. So eigneten sie sich brachliegendes Gutsland an. Es kam zu Zerstörungen von Gebäuden und Raub von Eigentum. Mancherorts bemächtigten sich die Bauern des Bodens der Adligen, vertrieben diese von ihrem Besitz und brannten die Herrenhäuser nieder.

Ein entschiedener Versuch, die Revolution auf dem Lande unter Kontrolle zu bringen, unterblieb. So folgten dem Dekret nicht umgehend Ausführungsbestimmungen. Die schließlich getroffenen Regelungen blieben vage. Die im Dekret als zuständig für die Durchführung der Enteignung benannten Organe, die Volost'-Bodenkomitees, bestanden in den meisten Gebieten noch gar nicht. Statt alle Gutsländereien in ihre Verfügung zu bringen und dabei den gutsherrlichen Besitz zu registrieren und unter Wahrung der Ordnung zu schützen, wurden die Komitees meist erst nach der Enteignung des Privatlandes gebildet. Für die Unterlassung der Lenkung gab es Gründe. Das Dekret selbst war bei den Bolschewiki umstritten, eine Einigung mit dem Koalitionspartner, den Linken Sozialrevolutionären (LSR), über die konkreten Prinzipien der Bodenaufteilung erschien unmöglich. Den LSR schwebte eine „ausgleichende Landnutzung“ auf Basis von Verbrauchs- und Arbeitsnormen vor. Die Aufteilungen sollten sich nach dem Subsistenzprinzip richten. Die Bolschewiki hingegen waren überzeugt, dass die bäuerliche Kleinproduktion permanent den Kapitalismus reproduziere, und lehnten diese Form der Landnutzung aus ideologischen Gründen ab. Selbst eine zeitweilige Aufteilung des Bodens galt ihnen als rückwärtsgewandte Maßnahme. Die Bolschewiki blockierten deshalb geradezu eine Klärung der komplizierten und strittigen Detailfragen, und nahmen in Kauf, dass die Bauern dadurch weitgehend autonom handeln konnten. Trotz aller theoretischer Bedenken war die „schwarze Umverteilung“ für sie politisch opportun, weil sie Adel, Kirche und wohlhabendere Bauern schwächte und damit zugleich die ökonomische Basis für die Gegner der neuen Regierung zerstörte.

Die Regelungen des Dekrets verstanden sich bis zu einem Beschluss der Konstituierenden Versammlung (Konstituante) als vorläufig. Sie schränkten dennoch die freie Entscheidung der Konstituante ein, weil diese kaum hinter den geschaffenen Fakten zurückbleiben konnte. Die Bauern waren angesichts der Sanktionierung ihres Tuns durch das Dekret vor allem daran interessiert, vollendete Tatsachen zu schaffen und durch die Zerstörung des Gutshofs eine Rückkehr des Gutsherren unmöglich zu machen. Den neu erhaltenen Boden bestellten sie zunächst nur zögerlich und erste Umverteilungen beschränkten sich häufig auf das zugewonnene Land. Gerade weil in den Dörfern Unsicherheit über die Dauerhaftigkeit der Regelungen herrschte, kam es zu dem paradoxen Ergebnis, dass die Bauern in den Bolschewiki die Garanten der Bodenaufteilung erblickten, so dass sie ihnen im Bürgerkrieg im Konflikt mit den Weißen – trotz aller gravierenden Meinungsverschiedenheiten – ihre Unterstützung nicht versagten.

Die Agrarrevolution war in der Praxis eine Angelegenheit auf Ebene der Dörfer, bestenfalls der Amtsbezirke, die vor allem die Rechtsansichten der lokalen Bauernschaft spiegelte. Die Bauern betrachteten ihr Handeln durch die formale Übereinstimmung mit der Regierung für legitimiert und strebten keine überregionale Interessenvertretung an. Die gedankliche Urheberschaft der Sozialrevolutionäre an dem Dekret war unter diesen Umständen weitgehend belanglos. Ihr Programm berücksichtigte viele bäuerliche Anschauungen, die weitergehenden ideologischen Festlegungen waren den Bauern jedoch fremd. Die Agrarrevolution entzieht sich deshalb einer einfachen generalisierenden Beschreibung. Regional ergibt sich ein erstaunlich uneinheitliches Bild sowohl hinsichtlich der Enteignungen als auch hinsichtlich von Umfang und Prinzipien der Neuverteilung des Bodens.

Dabei zeigt sich ein West-Ost-Gefälle hinsichtlich der Akzeptanz fortschrittlicherer Formen der Bodennutzung durch die Separation von Betrieben aus der Gemeinde. Gemeinsam war dem Handeln der Bauern in der Regel die Ausrichtung gegen den Gutsbesitz und das Bestreben, die Ergebnisse der Stolypinschen Agrarreform in Bezug auf die Verleihung von Bodeneigentum rückgängig zu machen. Vielerorts schloss die entschädigungslose Enteignung auch Land in bäuerlichem Privatbesitz ein. Betroffen waren Bauern, die zuvor gegen den Willen der Gemeinde ihren Boden in konsolidierter Form als „otrub“ vom Gemeindeland abgetrennt hatten. Nur in den westlichen Landesteilen blieben die durch Aussiedlung gebildeten Einzelhöfe teilweise erhalten. Nachdem anfangs häufig nur die enteigneten Flächen aufgeteilt worden waren, kam es nachfolgend zu weiteren Umverteilungen, die zunehmend das gesamte Gemeindeland einbezogen und auch Rückkehrern aus den Städten Boden zuwiesen. Dabei wurden unterschiedliche Verteilungskriterien angewandt. Während Gutsland sofort enteignet wurde, blieben die Ländereien der Klöster häufig zunächst verschont und wurden vielfach erst auf Druck der Behörden 1919 und 1920 enteignet. Nur wenige Güter blieben entsprechend den Vorstellungen der Bolschewiki von der Aufteilung verschont. Im Ergebnis wurde die mit der Stolypinschen Agrarreform begonnene Übergabe des Bodens in bäuerliches Privateigentum im Zuge der Agrarrevolution rückgängig gemacht. Fast der gesamte Boden fiel wieder an die Bodenumverteilungsgemeinden.

Bis heute ist unklar, wie viel Land die Bauern durch die Konfiskation der privaten Ländereien dazugewannen. Die von den Bauern als Anteilland genutzte landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker, Gartenland, Wiesen und Weiden) betrug 1917 240 Mio. ha, 1927 315 Mio. ha. Der hier ausgewiesene Zugewinn um 75 Mio. ha oder 30 % überzeichnet allerdings den tatsächlichen Landgewinn, da er auch Flächen einschließt, die zuvor als Privateigentum in den Händen der Bauern war. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Bauern etwa die Hälfte des Gutslandes bereits vorher in Form von Landpacht genutzt hatten. Einen besseren Anhaltspunkt für den Zugewinn der Bauern vermitteln die Zahlen der landwirtschaftlichen Erhebung von 1916. Zu diesem Zeitpunkt besaßen die Güter auf dem Gebiet der späteren Sowjetunion nur 4 % der Pferde und bestellten 8,2 % der Ackerfläche. Diese Zahlen untertreiben den Anteil der Güter in der Vorkriegszeit etwas, da die Gutsbetriebe unter dem kriegsbedingten Mangel an Arbeitskräften auf dem Lande am schärfsten litten. Der wirkliche Zugewinn dürfte deshalb kaum mehr als 10 % des vor der Revolution von den Bauern genutzten Landes betragen haben.

Von der Aufteilung des Gutslandes profitierte also nur ein Teil der Bauern. Dort, wo es zuvor praktisch keine Güter gegeben hatte – in Nordrussland, im Ural und in den asiatischen Landesteilen –, gewannen die Bauern auch keinen Boden dazu. Nur in der Ukraine (einschließlich der Krim), Weißrussland und im Zentralen Schwarzerdegebiet war der Zugewinn etwas bedeutender. Auch hier verzeichneten in der Regel nur die Gemeinden, die an Gutsland angrenzten, einen Zuwachs an Boden, weil ein Landausgleich zwischen den Gemeinden praktisch nicht stattfand. Ein erheblicher Teil der russischen Bauern, vermutlich die Mehrheit, ging also bei der Agrarrevolution leer aus. In den übervölkerten zentralen Gebieten stillte der Bodentransfer den „Landhunger“ der Bauern keineswegs. Durch das Zurückfluten der Bevölkerung aus den großen Städten und verbreitete Abtrennungen aus dem väterlichen Haushalt verringerte sich die durchschnittliche Fläche je Haushalt bei den zunächst häufigen Bodenumverteilungen sogar. Die vielbeschworene Nivellierung der Betriebe bezog sich zudem nur auf den Boden, nicht aber auf die Verteilung der Produktionsmittel, die somit noch stärker als vor 1917 zur Grundlage der sozialen Differenzierung wurde. Über Land verfügte nach der Agrarrevolution praktisch jeder dörfliche Haushalt. Dagegen war etwa ein Drittel der Betriebe darauf angewiesen, Inventar von anderen Bauern zu mieten, weil ihnen selbst die elementarsten Produktionsmittel wie Pferd und Pflug zur Bestellung des Bodens fehlten.

Auf der unterschiedlichen Beurteilung der Ergebnisse der Agrarrevolution basierten Missverständnisse zwischen Bauern und Bolschewiki. Die Bauern sahen sich – nicht ganz unberechtigt – als eigentliche Akteure der Agrarrevolution. Mit dem Land der Gutsbesitzer nahmen sie sich nur, was ihnen nach ihrem eigenen Rechtsbewusstsein schon immer zustand. Dafür fühlten sie sich niemandem verpflichtet. Die Kommunisten beanspruchten dagegen für sich, den Bauern den Boden gegeben und damit deren soziale Lage wesentlich verbessert zu haben, und verlangten dafür Gegenleistungen.

Die Agrarrevolution verschärfte durch den Verzicht auf regulierende Eingriffe die Abkapselung des Dorfes von der übrigen Gesellschaft. Politisch wurde damit die bäuerliche Selbstverwaltung im Rahmen der Gemeinden aufgewertet, die mit der Stolypinschen Agrarreform abgeschafft werden sollte. Ökonomisch gefährdete die Ausrichtung auf bäuerliche Subsistenzwirtschaften mit der nivellierenden Verteilung des Bodens akut die Erzeugung von Überschüssen für den Markt. Channon betont, dass die Duldung der Bodenaufteilung im lokalen Rahmen somit direkt in den künftigen Konflikt mit den Bauern um den Erhalt von Getreide zur Versorgung des Landes und der Armee führte, der gewaltsame Formen annahm und schließlich in den Bauernaufständen kulminierte. Lenins Politik war also keineswegs konsistent. Das Entgegenkommen in der Bodenfrage gefährdete die Lebensmittelversorgung. Den Widerspruch, dass die Bodenaufteilung die wohlhabenderen Bauern schwächte, von denen man anschließend wieder Marktüberschüsse verlangte, lösen die Bolschewiki in der Praxis nicht auf.

In einer längerfristiger Perspektive ist festzuhalten, dass das Dekret „Über den Grund und Boden“ die sozialistische Agrarpolitik mit einem gravierenden Widerspruch belastete und sie dem Vorwurf aussetzte, mit den ersten Maßnahmen die Bevölkerung bewusst über die eigentlichen Zielsetzungen getäuscht zu haben. Warum schrieb sich eine Partei, die den Zusammenschluss der Bauern zu Agrargroßbetrieben auf kollektiver Grundlage anstrebte, eine Bodenreform mit der Landvergabe an landlose Bauern auf die Fahnen? Obwohl die weitere Entwicklung in der Sowjetunion zeigte, dass der Zusammenschluss der Bauern zu Kollektiven später nur mit Zwang vollzogen werden konnte, wurde der faktische Ablauf in der Sowjetunion in drei Stufen (Bodenreform, Anfachen des „Klassenkampfes“, Kollektivierung) dogmatisiert und zum Muster der richtigen Agrarpolitik in der sozialistischen Revolution erklärt. In allen osteuropäischen Staaten versuchten die Kommunisten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Bevölkerung und insbesondere die Bauernschaft auf ihre Seite zu ziehen, indem sie eine umfangreiche Bodenreform mit nivellierender Wirkung (Landzuteilung an Flüchtlinge und Neubauern, Landaufstockung für Landarbeiter und landarme Bauern) durchsetzten. Wie nach 1917 entstanden dabei bäuerliche Subsistenzwirtschaften, denen häufig hinreichende Produktionsmittel zur Feldbestellung fehlten. Die Zerschlagung marktfähiger Betriebe wirkte sich in der Folge negativ auf die Marktleistung der Bauern aus und verschärfte die Versorgungsschwierigkeiten. Auch hier wehrten sich die Bauern gegen die folgenden Maßnahmen, so dass wiederum Zwang zum Einsatz kam.

Die Interessenlage der Bauern prägte die Einstellung der russischen Bevölkerung nachhaltig. Für sie war es 1917 wichtiger, dem Adel das Eigentumsrechts streitig zu machen, als selbst ein Eigentumsrecht zu erlangen. Der Sozialisierung des Bodens widersetzten sich selbst die bäuerlichen Bodeneigentümer nicht nennenswert, obwohl sie einen erheblichen Teil des Bodens mit dem Eigentumstitel in ihren Händen hielten. In der Folgezeit blieb der Begriff des Privateigentums in der Sowjetunion negativ besetzt und wurde mit allen Schattenseiten des Kapitalismus in Verbindung gebracht. Obwohl seit Anfang der 1990er Jahre mehrere Gesetze Privateigentum an Grund und Boden vorsahen (u.a. das Gesetz über die Bauernwirtschaften von 1990, das Zivilgesetzbuch von 1994), weigerte sich die Duma über Jahre, die entsprechenden Paragraphen in Kraft zu setzen. Selbst die auf den städtischen Boden beschränkte Verleihung des Eigentumsrechts führte 2001 noch zu Tumulten in der Duma. Damit war eine Voraussetzung für die notwendige Modernisierung der russischen Landwirtschaft, nämlich die Beleihbarkeit des Bodens, über lange Zeit nicht gegeben.

Text: CC BY-SA 4.0

«Декрет о земле» был созвучен аграрной программе эсэров, но для большевиков это был радикальный поворот – он предполагал среди прочего не только безвозмездную конфискацию владений и земель монастырей и церквей, но и передел национализированной земли между крестьянами. Еще в начале 1917 г. Ленин от имени большевиков требовал перевести все земельные владения в крупные образцовые государственные предприятия и отвергал идею раздела земли в частную собственность как буржуазную по своей природе. Всякая частная собственность на землю, природные ископаемые, водные ресурсы, леса и природные богатства, по мнению большевиков, должна была быть навсегда искоренена. Землю нельзя было бы ни продать, ни купить, она не подлежала бы ни передаче в залог, ни вообще какой-либо форме отчуждения.

Декрет от 26 октября 2017 г. санкционировал своевластные и противоправные (до его принятия) действия крестьян. Февральская революция 1917 г. вселила дух революции и в крестьян тоже. Она пробудила в них ожидания скорого исполнения давно лелеемых ими требований земли и свободы, а вместе с ними «черного передела» всех земельных владений. Выяснилось, однако, что Временное правительство не могло прийти к единству, что касалось основ его аграрной программы, и постоянно откладывало решение земельного вопроса, так что весной 1917 г. крестьяне сначала спорадически, а затем все более широко стали брать его судьбу в свои руки – просто присваивать неиспользуемые сельскохозяйственные угодья. Дело дошло до разрушения усадеб и разграбления дворянского имущества. В некоторых местах крестьяне захватывали поместья, изгоняли помещиков из их собственных владений, сжигали их дома.

Какого-то решительного со стороны правительства шага с целью взять революцию в деревне под свой контроль не последовало. Подзаконные акты по реализации декрета были приняты не сразу. А установления декрета оставались расплывчатыми. Органов, названных в нем ответственными за проведение экспроприации земли, – а именно волостных земельных комитетов, – в большинстве областей еще просто не существовало. Они были сформированы по большей части уже после экспроприации частных земельных владений. Тогда как именно они должны были бы перевести в свое распоряжение все земельные угодья, зарегистрировать помещичье имущество и защитить его, поддерживая порядок. Причины отсутствия такового управления землей были очевидны. Ведь сам декрет вызывал споры среди большевиков; соглашение с партнером по коалиции (партией левых социалистов-революционеров-интернационалистов) о конкретных принципах раздела земли казалось невозможным.

Левые эсэры выступали за «сбалансированное землепользование» на основе норм труда и потребления; передел земли должен был, по их мнению, основываться на принципах натурального хозяйства. Большевики же, напротив, были убеждены, что мелкое крестьянское производство неизбежно будет воспроизводить капиталистические отношения, а потому из идеологических убеждений они отклоняли подобную форму землепользования и даже временный передел земли воспринимали как меру архаичную, обращенную в прошлое. Вследствие этого большевики блокировали разрешение сложных, спорных конкретных вопросов, смирившись с тем, что крестьяне, пользуясь сложившейся ситуацией, действовали в значительной степени автономно, самостоятельно. Тем не менее, несмотря на все теоретические возражения, «черный передел» был для большевиков политически выгоден, поскольку ослаблял дворянство, Церковь и зажиточных крестьян и тем самым подрывал экономическую базу противников нового режима.

Положения декрета считались временными до их утверждения Учредительным собранием. Но декрет ограничивал свободу волеизъявления Учредительного собрания, поскольку оно не могло не считаться со свершившимися к моменту его созыва изменениями. Ввиду того, что декрет санкционировал действия крестьян, те были заинтересованы прежде всего в том, чтобы поставить Учредительное собрание перед фактом, – сделать невозможным возврат помещиков в их имения, ибо они были к тому времени разрушены. Примечательно, что поначалу крестьяне довольно нерешительно осваивали новообретенные земельные угодья, и первые переделы земли были ограничены зачастую участками, которые они сами захватили. Вообще в целом среди них царила неуверенность в долговечности новых установлений. Именно поэтому сложилась парадоксальная ситуация – крестьяне видели в большевиках гарантов свершившегося передела земли и несмотря на все серьезные разногласия с ними не отказали большевикам в своей поддержке в годы гражданской войны в их противостоянии белым.

На деле аграрный вопрос был решен на уровне деревни, в лучшем случае волости, и отражал главным образом правовые взгляды крестьянства на местах. Крестьяне рассматривали свои действия как легитимные, ведь те формально были согласованы с правительством, а потому не стремились к формированию некоего надрегионального представительства своих интересов. В сложившихся условиях, по сути, не имело значения, что инициаторами декрета являлись эсэры. Программа эсэров учитывала многие крестьянские чаяния и пожелания, но их далеко идущие идеологические установки были крестьянам чужды. В силу этого аграрная революция не поддается простому обобщающему описанию. В зависимости от региона она протекала на местах удивительно противоречиво как в том, что касалось экспроприации земельных владений, так и в масштабах и принципах их перераспределения.

При этом наблюдался раскол по линии «запад – восток» в усвоении прогрессивных форм землепользования за счет выделения производств из общины. Как правило, общим в действиях крестьян были воспрепятствование сохранению помещичьих землевладений и стремление пересмотреть результаты столыпинской аграрной реформы в части раздела земельной собственности. Во многих местах безвозмездная экспроприация распространялась в т. ч. на землю, принадлежавшую крестьянам-единоличникам. Пострадали и крестьяне, которые ранее вопреки воле общины выделили свои консолидированные земельные участки из общинной земли как «отруб». Лишь в западных частях страны кое-где остались хуторские хозяйства, образовавшиеся в результате отселения. И хотя поначалу, как правило, перераспределяли только экспроприированную землю, впоследствии ее делили заново, притом все чаще в переделы включали все общинные земли и наделяли землей даже тех, кто вернулся в деревню из города. В целом при перераспределении земли на местах руководствовались разными критериями.

Примечательно, что если помещичьи земли были экспроприированы сразу, то угодья монастырей на первых порах зачастую не были затронуты обобществлением, по большей части они были экспроприированы в 1919–1920 гг. под давлением властей. И лишь немногие земельные владения не были затронуты этим переделом. В результате инициированная столыпинской аграрной реформой и начавшаяся еще в 1906 г. передача земли в крестьянскую собственность была обращена в ходе аграрной революции 1917 года вспять. Почти вся земля оказалась теперь в ведении общин, которые должны были перераспределить ее заново.

До сего дня неясно, сколько земли получили крестьяне за счет экспроприации частных земельных владений. В 1917 г. сельскохозяйственные угодья, используемые ими в качестве паев (пахотные земли, садовые участки, луга и пастбища), составляли 240 млн га, а в 1927 г. – 315 млн га. Однако эта прибавка в 75 млн га (или 30 % от общей площади земельных угодий) так или иначе завышает их фактический прирост, поскольку сюда входят и земельные наделы, ранее находившиеся в руках самих крестьян на правах частной собственности. Следует также принять во внимание, что крестьяне и ранее использовали около половины помещичьих земель на условиях аренды. Более корректное представление о том, что крестьяне получили в результате Октябрьской революции, сообщают данные обследования сельского хозяйства России от 1916 г. На тот момент помещики, если брать во внимание территорию будущего Советского Союза, владели лишь 4 % всех лошадей, а их земельные угодья составляли 8,2 % от всех используемых земель. Однако эти цифры несколько занижают долю поместий в предвоенный период, поскольку именно помещичьи хозяйства более других пострадали от обусловленной Первой мировой войной нехватки рабочей силы на селе. Так что реальный прирост используемой крестьянами земли по сравнению с дореволюционным периодом вряд ли составил более 10 %.

От передела помещичьих земельных владений выиграла лишь часть крестьян. Там, где раньше поместий практически не было – на севере России, на Урале, в азиатских частях страны, – крестьяне не получили дополнительной земли. Только в Украине (включая Крым), Белоруссии и Центрально-черноземном регионе ее прирост в пользу крестьян оказался более существенным. Да и здесь, как правило, непосредственно в тех общинах, которые граничили с помещичьими землями, ведь какого-то сбалансированного передела земли, совокупно учитывающего интересы разных общин, практически не было. Значительная часть крестьян, возможно, даже большинство, ничего от аграрной революции не выиграла. В перенаселенных центральных регионах России передел земли ни в коей мере не удовлетворил их «земельный голод». Более того, из-за оттока населения из крупных городов и участившихся разделов отцовских домохозяйств средняя площадь землевладений одного домохозяйства фактически уменьшилась из-за частого перераспределения земли. Пресловутое уравнивание крестьянских домохозяйств касалось лишь земли, но не средств производства, что стало причиной еще более глубокой социальной дифференциации деревне, чем до 1917 года. После аграрной революции практически каждое домохозяйство в деревне владело землей, но при этом около трети из них были вынуждены арендовать инвентарь у других крестьян, поскольку не располагали даже элементарными средствами производства, как лошадь и плуг, для обработки земли.

Расхождения в оценках результатов аграрной революции проистекают из разного понимания со стороны крестьян и большевиков своего места ней. Сами крестьяне считали себя – и не без оснований – реальными ее участниками. Экспроприируя помещичьи землевладения, они, сообразно их правосознанию, отбирали то, что им принадлежало. В этом смысле они не чувствовали себя никому обязанными. Коммунисты же, напротив, утверждали, что это они наделили крестьян землей и тем самым существенно улучшили их положение в социуме, а потому требовали ответной поддержки.

Аграрная революция усилила изоляцию деревни от остального российского общества из-за отказа власти от регулирующего вмешательства в ее дела. В политическом отношении это повысило роль сельского самоуправления в рамках общины, которое, по замыслу столыпинской аграрной реформы, должно было быть ликвидировано. С экономической же точки зрения ориентация на натуральное сельское хозяйство с уравнительным перераспределением земли ставила под серьезную угрозу производство излишков сельхозпродукции для рынка. Джон Ченнон подчеркивает, что терпимость к переделу земли на местах провоцировала конфликт с крестьянами в будущем в части поставок зерна для снабжения страны и армии. Этот конфликт принял впоследствии насильственные формы и в конечном итоге вылился в крестьянские восстания. В этом смысле политика Ленина никоим образом не была последовательной. Компромисс в решении земельного вопроса подрывал перспективы снабжения страны продовольствием. На практике большевики отнюдь не разрешили противоречие, состоящее в том, что передел земли ослабил более зажиточных крестьян, а ведь именно от них впоследствии и требовали поставить излишки производства на рынок.

Что касается долгосрочной перспективы, следует отметить, что декрет «О земле» обременил политику СССР в области сельского хозяйства серьезным диссонансом, породив обвинение в ее адрес в том, что первые шаги новой власти сознательно вводили крестьян в заблуждение относительно ее реальных целей. Почему партия, стремившаяся объединить крестьян в крупные сельскохозяйственные предприятия на коллективной основе, начертала на своих знаменах лозунги земельной реформы с передачей земли безземельным крестьянам? Тем более что дальнейшее развитие событий в СССР показало, что объединение крестьян в колхозы могло быть осуществлено лишь по принуждению. Тем не менее, в истории советской деревни были выделены три этапа (земельная реформа, стимулирование «классовой борьбы», коллективизация), впоследствии представленные властью как образец единственно верной аграрной политики в рамках социалистического строительства. По окончании Второй мировой войны коммунисты всех стран Восточной Европы пытались привлечь население на свою сторону, а особенно крестьянство – за счет масштабной земельной реформы на уравнительных принципах (за счет выделения земель беженцам и новым крестьянам, увеличения земельных наделов для занятых в сельском хозяйстве и малоземельных крестьян). Как и после 1917 г., в этих странах стало складываться сельское натуральное хозяйство, часто не обладавшее достаточными средствами производства для возделывания земли. Уничтожение рыночного хозяйства имело в дальнейшем негативные последствия для ориентированных на рынок крестьянских дворов, оно усугубляло трудности со снабжением продовольствием. И в странах строившегося социализма в послевоенной Восточной Европе крестьяне тоже оказывали властям сопротивление, и тогда в ход снова шло принуждение.

Интересы крестьян во многом предопределили настроения и развитие российского общества. В 1917 г. для крестьян важнее было оспорить у дворянства право собственности на землю, чем, собственно, получить на нее это право. Даже те крестьяне, которые владели землей, серьезно не протестовали против ее социализации, хотя значительная часть земель принадлежала им на правах собственности. Впоследствии само понятие частной собственности на землю обрело в Советском Союзе негативную коннотацию и ассоциировалось со всеми темными сторонами капитализма. И хотя с начала 1990-х гг. многие законы закрепили частную собственность на землю (в т. ч. закон о крестьянских хозяйствах от 1990 г. и Гражданский кодекс 1994 г.), на протяжении многих лет Дума отказывалась ввести в действие соответствующие параграфы этих законов. Даже обсуждение вопроса о праве собственности на землю в черте города привело к беспорядкам в Думе в 2001 г. А это означает, что на протяжении долгого времени в России так и не сложились предпосылки для насущной модернизации сельского хозяйства, а именно невозможности заложить землю, чтобы получить кредит, ведь крестьяне не имели на нее права собственности.

Текст и перевод: CC BY-SA 4.0

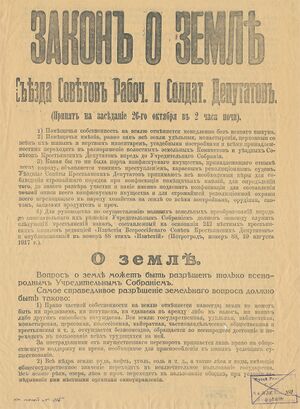

Gesetz über Grund und Boden des Sowjetkongresses der Arbeiter- und Bauerndeputierten. (Angenommen in der Sitzung vom 26. Oktober um 2 Uhr nachts)[ ]

- Das Eigentum der Gutsbesitzer an Grund und Boden wird unverzüglich ohne Entschädigungszahlungen aufgehoben.

- Die Güter der Gutsbesitzer sowie alle Domänen-, Kloster- und Kirchenländereien mit ihrem gesamten lebenden und toten Inventar, ihren Wirtschaftsgebäuden und allem Zubehör gehen bis zur Konstituierenden Versammlung in die Zuständigkeit der Volost'-Bodenkomitees sowie der Uezdsowjets der Bauerndeputierten über.

- Jegliche Beschädigung des konfiszierten Besitzes, der von nun an dem ganzen Volk gehört, wird als schweres Verbrechen betrachtet und vom Revolutionsgericht geahndet. Die Uezdsowjets der Bauerndeputierten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen zur Wahrung der strengsten Ordnung bei der Konfiskation der Güter der Gutsbesitzer, zur Festlegung, welche Grundstücke und Grundstücke welchen Umfangs der Konfiskation unterliegen, zur Aufstellung eines genauen Verzeichnisses des gesamten der Konfiskation unterliegenden Besitzes und zum strengsten revolutionären Schutz aller in das Eigentum des Volkes übergehenden Wirtschaften mit allen Gebäuden, Geräten, Vieh, Vorräten an Produkten usw.

- Als Richtschnur für die Durchführung der großen Bodenreform muss überall bis zu deren endgültiger Entscheidung durch die Konstituierende Versammlung folgender bäuerlicher Wählerauftrag dienen, der auf der Basis von 242 örtlichen Wähleraufträgen der Bauern von der Redaktion der „Izvestija Vserossijskogo Soveta Krest'janskich Deputatov“ zusammengestellt und in Nummer 88 dieser „Izvestija“ (Petrograd, Nr. 88, 19. August 1917) veröffentlicht wurde.

Über Grund und Boden.

Die Bodenfrage kann in ihrem gesamten Umfang nur durch die Konstituierende Versammlung des gesamten Volkes gelöst werden.

Die gerechteste Lösung der Bodenfrage wäre die folgende:

- Das Recht auf Privateigentum an Grund und Boden wird für immer aufgehoben, der Boden darf weder verkauft noch gekauft, verpachtet, verpfändet oder auf irgendeine andere Weise veräußert werden. Der gesamte Boden: die Staats-, Domänen-, Kabinetts-, Kloster-, Kirchen-, Possessions-, Majorats- und Privatländereien, das Gemeinde- und Bauernland usw. wird entschädigungslos enteignet, zum Gemeineigentum des Volkes erklärt und zur Nutzung all denen übergeben, die ihn bearbeiten. Den durch die Umwälzung der Eigentumsverhältnisse Geschädigten wird lediglich das Recht auf öffentliche Unterstützung für die Zeit zuerkannt, die zur Anpassung an die neuen Lebensbedingungen notwendig ist.

- Alle Bodenschätze: Erze, Erdöl, Kohle, Salz usw., ebenso Wälder und Gewässer, die eine gesamtstaatliche Bedeutung haben, gehen in die ausschließliche Nutzung des Staates über. Alle kleinen Flüsse, Seen, Wälder usw. gehen in die Nutzung der Gemeinden unter der Bedingung über, dass sie den örtlichen Organen der Selbstverwaltung unterstellt werden.

- Ländereien mit hochentwickelter Kulturwirtschaft: Gärten, Plantagen, Pflanz- und Baumschulen, Gewächshäuser usw., unterliegen nicht der Aufteilung, sondern werden in Musterwirtschaften umgewandelt und je nach ihrem Umfang und ihrer Bedeutung dem Staat oder den Gemeinden zur ausschließlichen Nutzung übergeben. Das städtische und dörfliche Hofland mit Haus- und Gemüsegärten bleibt in der Nutzung der jetzigen Besitzer, wobei der Umfang dieser Grundstücke und die Höhe der Steuern für deren Nutzung gesetzlich geregelt werden.

- Gestüte, staatliche und private Vieh- und Geflügelzüchtereien usw. werden konfisziert, zum Gemeineigentum des Volkes erklärt und gehen, je nach ihrer Größe und Bedeutung, in die ausschließliche Nutzung des Staates oder der Gemeinden über. Die Frage einer Entschädigung unterliegt einer Prüfung durch die Konstituierende Versammlung.

- Das gesamte lebende und tote Wirtschaftsinventar der konfiszierten Ländereien geht je nach ihrer Größe und Bedeutung ohne Entschädigung in die ausschließliche Nutzung des Staates oder der Dorfgemeinden über. Die Konfiskation des Inventars betrifft nicht Bauern mit geringem Landbesitz.

- Das Recht der Bodennutzung erhalten alle Bürger des russischen Staates (ohne Unterschied des Geschlechts), die den Boden selbst bearbeiten wollen, mit Hilfe ihrer Familie oder genossenschaftlich, und zwar nur so lange, wie sie imstande sind, ihn zu bearbeiten. Lohnarbeit ist nicht zulässig. Bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit eines Mitglieds der Dorfgemeinde bis zu zwei Jahren verpflichtet sich die Dorfgemeinde, ihm für diese Zeit bis zur Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit auf dem Wege gemeinschaftlicher Bodenbearbeitung Hilfe zu leisten. Ackerbautreibende, die infolge von Alter oder Invalidität die Möglichkeit verloren haben, selbst den Boden zu bearbeiten, verlieren das Recht auf seine Nutzung, doch erhalten sie statt dessen vom Staat eine Rente.

- Die Bodennutzung muss ausgleichend sein, d.h. der Boden wird unter den Werktätigen je nach den örtlichen Bedingungen nach der Arbeits- oder Verbrauchsnorm aufgeteilt. Die Formen der Bodennutzung müssen völlig frei sein: Einzelwirtschaften, Einzelhöfe, Dorfgemeinde und Artel, je nach Entscheidung der einzelnen Dörfer und Siedlungen.

- Der gesamte Boden geht nach seiner Enteignung in einen Bodenfonds über, der Eigentum des ganzen Volkes ist. Die Verteilung des Bodens unter die Werktätigen wird von den örtlichen und zentralen Selbstverwaltungsorganen geleitet, d.h. von den demokratisch organisierten, ständelosen dörflichen und städtischen Gemeinden bis hin zu den zentralen Gebietsbehörden. Der Bodenfonds wird periodisch neu aufgeteilt, in Abhängigkeit vom Bevölkerungswachstum sowie der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität und der Bodenkultur. Bei einer Änderung der Grenzen der Anteile muss der ursprüngliche Kern des Anteils unangetastet bleiben. Der Boden ausscheidender Mitglieder fällt an den Bodenfonds zurück, wobei die nächsten Verwandten der ausscheidenden Mitglieder und die von ihnen bezeichneten Personen das Vorzugsrecht auf Zuweisung dieser Anteile erhalten. Die für die Düngung und Melioration (grundlegende Verbesserungen) des Bodens aufgewandten Kosten müssen bei Rückgabe des Anteils an den Bodenfonds erstattet werden, soweit sie nicht ausgenutzt worden sind. Wenn sich in einzelnen Orten der vorhandene Bodenfonds für eine Zufriedenstellung der gesamten örtlichen Bevölkerung als nicht ausreichend erweist, ist der Bevölkerungsüberschuss umzusiedeln. Die Organisierung der Umsiedlung wie auch die Kosten für die Umsiedlung und die Versorgung mit Inventar usw. hat der Staat zu übernehmen. Die Umsiedlung vollzieht sich in folgender Reihenfolge: zunächst die landlosen Bauern, die eine Umsiedlung wünschen; sodann die Mitglieder der Dorfgemeinde mit schlechtem Leumund, Deserteure und andere; und schließlich nach Entscheidung durch das Los oder nach Übereinkunft.

Der gesamte Inhalt dieses Wählerauftrags muss uneingeschränkt als Willen der überwältigenden Mehrheit der politisch denkenden Bürger ganz Russlands angesehen und zum provisorischen Gesetz erklärt werden, das bis zum Zusammentritt der Konstituierenden Versammlung angewandt wird, nach Möglichkeit unverzüglich, in wichtigen Teilen aber – und notwendigerweise – allmählich, was im Einzelnen von den Uezdsowjets der Bauerndeputierten festzulegen ist.

Der Boden der einfachen Bauern und einfachen Kosaken unterliegt nicht der Konfiskation.

Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare Vladimir Ul'janov (Lenin)

26. Oktober 1917

Hier nach GCMSIR, f. listovok, GIK Nr. 315/101a. Listovka. (Übersetzung von St. Merl)

Закон о Земле Съезда Советов Раб[очих] и Солдат[ских] Депутатов (Принят на заседание 26-го октября в 2 часа ночи)[ ]

- Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.

- .Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов, впредь до Учредительного Собрания.

- Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.

- Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований впредь до окончательного их решения Учредительным Собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известия Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» и опубликованный в номере 88 этих «Известий» (Петроград, номер 88, 19 августа 1917 г.).

О земле.

Вопрос о земле, во всем его объеме, может быть разрешен только всенародным Учредительным Собранием.

Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково:

- Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т. д. отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней.За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования.

- Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т. д., а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение переходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озера, леса и проч. переходят в пользование общин, при условии заведования ими местными органами самоуправления.

- Земельные участки с высоко-культурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, питомники, оранжереи и т. не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование государства или общин, в зависимости от размера и значения их. Усадебная городская и сельская земля с домашними садами и огородами остается в пользовании настоящих владельцев, причем размер самих участков и высота налога за пользование ими определяются законодательным порядком.

- Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и проч. конфискуется, обращаются во всенародное достояние и переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины в зависимости от величины и значения их. Вопрос о выкупе подлежит рассмотрению Учредительного Собрания.

- Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины в зависимости от величины и значения их, без выкупа. Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.

- Право пользования землею получают все граждане (без различия пола) Российского Государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается. При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжение 2 лет, сельское общество обязуется до восстановления его трудоспособности на этот срок прийти к нему на помощь, путем общественной обработки земли. Земледельцы, вследствие старости или инвалидности, утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, взамен того получают от государства пенсионное обеспечение.

- Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям – по трудовой или потребительной норме. Формы пользования землею должны быть совершенно свободны: подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках.

- Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждениями. Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от роста населения и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства. При изменении границ наделов, первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновенным. Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем преимущественное право на получение участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших. Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения), поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены. Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению. Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарем и проч., должно взять на себя государство. Переселение производится в следующем порядке: желающие безземельные крестьяне, затем порочные члены общины, дезертиры и проч., и, наконец, по жребию либо по соглашению.

Все содержащееся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного большинства сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом, который впредь до Учредительного Собрания проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными советами крестьянских депутатов.

Земля рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуется.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Владимир Ульянов-Ленин.

26-го октября 1917 г.

Здесь по ГЦМСИР, ф. листовок, ГИК № 315/101а. Листовка.

-

Seite 1

-

Seite 2

GCMSIR, f. listovok, GIK Nr. 315/101a. Flugblatt. Gemeinfrei (amtliches Werk).

Источник: ГСМСИР, ф. листовок, ГИК №.315/101a. Листовка. Общественное достояние (официальный документ).

Helmut Altrichter, Russland 1917: Ein Land auf der Suche nach sich selbst. 2. Aufl., Schöningh, Paderborn 2017.

Dorothy Atkinson, The End of the Russian Land Commune, 1905–1930. Stanford Univ. Press, Stanford 1983, Online.

Bernd Bonwetsch, Die Russische Revolution 1917: Eine Sozialgeschichte von der Bauernbefreiung 1861 bis zum Oktoberumsturz. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1991.

John Channon, The Bolsheviks and the Peasantry: The Land Question during the First Eight Months of Soviet Rule. In: The Slavonic and East European Review, 66:4 (1988), S. 593–624, Online.

Orlando Figes, Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917–1921. Clarendon Press, Oxford 1989, Online.

Stephan Merl (Hrsg.), Sowjetmacht und Bauern: Dokumente zur Agrarpolitik und zur Entwicklung der Landwirtschaft während des „Kriegskommunismus“ und der neuen ökonomischen Politik (=Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen 191). Duncker & Humblot, Berlin 1993.

Stephan Merl, Einstellungen zum Privateigentum in Rußland und in der Sowjetunion. In: Hannes Siegrist, David Sugarman (Hrsg.), Eigentum im internationalen Vergleich: 18.–20. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1999, S. 135–160.

Stephan Merl, Traditionalistische Widersetzlichkeit oder ideologische Programmatik? Russlands Bauern im Kräftefeld von Agrarreform und revolutionärer Mobilisierung (1856–1941). In: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 65:2 (2017), S. 73–94.

Stephan Merl, Agricultural Reforms in Russia from 1856 to the Present: Successes and Failures in the International Comparative Perspective. In: Russian Peasant Studies, 5:2 (2020), S. 56–87, Online.

Christopher Read, From Tsar to Soviets: The Russian People and Their Revolution, 1917–21. Oxford Univ. Press, New York 1996.

Teodor Shanin, The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society. Russia 1910–1925. Clarendon Press, Oxford 1972.

Karl Eugen Wädekin, Sozialistische Agrarpolitik in Osteuropa. Bd. 1: Von Marx bis zur Vollkollektivierung (=Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens 63). Duncker & Humblot, Berlin 1974.

Шанин, Т. Неудобный класс: Политическая социология крестьянства в развивающемся обществе: Россия, 1910—1925. Москва: Дело, 2019.

Altrichter, H. Russland 1917: Ein Land auf der Suche nach sich selbst [Россия 1917: страна в поисках самой себя]. 2. Aufl., Paderborn: Schöningh, 2017.

Atkinson, D. The End of the Russian Land Commune, 1905–1930. Stanford: Stanford Univ. Press, 1983, онлайн.

Bonwetsch, B. Die Russische Revolution 1917: Eine Sozialgeschichte von der Bauernbefreiung 1861 bis zum Oktoberumsturz [Русская революция 1917 года: социальная история от освобождения крестьян в 1861 году до Октябрьской революции]. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991.

Channon, J. The Bolsheviks and the Peasantry: The Land Question during the First Eight Months of Soviet Rule // The Slavonic and East European Review, 1988, Т. 66, № 4, c. 593–624, онлайн.

Figes, O. Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917–1921. Oxford: Clarendon Press, 1989, онлайн.

Sowjetmacht und Bauern: Dokumente zur Agrarpolitik und zur Entwicklung der Landwirtschaft während des «Kriegskommunismus» und der neuen ökonomischen Politik [Советская власть и крестьянство: Документы об аграрной политике и развитии сельского хозяйства в период «военного коммунизма» и новой экономической политики] / под ред. S. Merl. Berlin: Duncker & Humblot, 1993 (=Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen 191).

Merl, S. Einstellungen zum Privateigentum in Rußland und in der Sowjetunion [Отношение к частной собственности в России и Советском Союзе] // Eigentum im internationalen Vergleich: 18.–20. Jahrhundert / под ред. H. Siegrist, D. Sugarman. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, с. 135–160.

Merl, S. Traditionalistische Widersetzlichkeit oder ideologische Programmatik? Russlands Bauern im Kräftefeld von Agrarreform und revolutionärer Mobilisierung (1856–1941) [Традиционалистское сопротивление или идеологическая программа? Российское крестьянство в поле сил аграрной реформы и революционной мобилизации (1856-1941)] // Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 2017, Т. 65, № 2, c. 73–94.

Merl, S. Agricultural Reforms in Russia from 1856 to the Present: Successes and Failures in the International Comparative Perspective // Russian Peasant Studies, 2020, Т. 5, № 2, c. 56–87, онлайн.

Read, C. From Tsar to Soviets: The Russian People and Their Revolution, 1917–21. New York: Oxford Univ. Press, 1996.

Wädekin, K. E. Sozialistische Agrarpolitik in Osteuropa, Bd. 1: Von Marx bis zur Vollkollektivierung [Социалистическая сельскохозяйственная политика в Восточной Европе]. Berlin: Duncker & Humblot, 1974 (=Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens 63).