Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion (Berliner Vertrag): Unterschied zwischen den Versionen

imported>Importeur Die Seite wurde importiert am 2024-05-24T06:49:03+00:00 |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 3: | Zeile 3: | ||

{{Tabs}} | {{Tabs}} | ||

[[Kategorie:Dokument]] | [[Kategorie:Dokument]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:sowjetische Geschichte]][[Kategorie:Советская история]][[Kategorie:deutsche Geschichte]][[Kategorie:Германская история]] | ||

[[Kategorie:Vertrag]][[Kategorie:Diplomatie]][[Kategorie:Politik]][[Kategorie:Sowjetunion]][[Kategorie:Weimarer Republik]] | [[Kategorie:Vertrag]][[Kategorie:Договор]][[Kategorie:Diplomatie]][[Kategorie:Дипломатия]][[Kategorie:Politik]][[Kategorie:Политика]][[Kategorie:Sowjetunion]][[Kategorie:СССР]][[Kategorie:Weimarer Republik]][[Kategorie:Веймарская Республика]] | ||

{{#set: | {{#set: | ||

Item=Schlüsseldokument | Item=Schlüsseldokument | ||

|DokumentID=0020_ber | |DokumentID=0020_ber | ||

|DokumentTitelDe=Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion (Berliner Vertrag) | |DokumentTitelDe=Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion (Berliner Vertrag) | ||

|DokumentTitelRu= | |DokumentTitelRu=Договор о дружбе и нейтралитете между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик (Берлинский договор) | ||

|Datum=1926-04-24 | |Datum=1926-04-24 | ||

|SprechendesDatum=24. April 1926 | |SprechendesDatum=24. April 1926 | ||

|AutorAbstractDE=Christoph Mick | |AutorAbstractDE=Christoph Mick | ||

|AutorAbstractRU= | |AutorAbstractRU=Кристоф Мик | ||

|DokumentKurzbeschreibungDe=Der Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion war ausdrücklich als Ausgleich zu den Locarno-Verträgen gedacht und bekräftigte das freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden Staaten. | |DokumentKurzbeschreibungDe=Der Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion war ausdrücklich als Ausgleich zu den Locarno-Verträgen gedacht und bekräftigte das freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden Staaten. | ||

|DokumentKurzbeschreibungRu=Договор о дружбе между Германией и | |DokumentKurzbeschreibungRu=Договор о дружбе между Германией и Советским Союзом был задуман как противовес Локарнским договорам и подтверждал дружеские отношения между двумя государствами. | ||

|Sammlung=deutsche Geschichte | |||

|Sammlung=russische und sowjetische Geschichte | |Sammlung=russische und sowjetische Geschichte | ||

|Dokumententyp=Vertrag | |Dokumententyp=Vertrag | ||

|LetzteAenderung={{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} | |LetzteAenderung={{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} | ||

}} | }} | ||

Version vom 10. Juli 2024, 08:46 Uhr

Der Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, den der deutsche Außenminister Gustav Stresemann und der sowjetische Botschafter in Deutschland Nikolaj Krestinskij am 24. April 1926 in Berlin unterzeichneten und der bald den Beinamen „Berliner Vertrag“ erhielt, war seinem Inhalt nach ein unspektakulärer Neutralitätsvertrag. Doch der historische Kontext seines Abschlusses gab dem Vertrag besondere Bedeutung. Aus deutscher Sicht war er ausdrücklich als Ausgleich zu den Locarno-Verträgen gedacht. Die Sowjetregierung war an diesem Vertrag interessiert, weil das Deutsche Reich ihr außenpolitischer Wunschpartner war. Der Vertrag sollte vor allem den Beitritt Deutschlands in eine antisowjetische Einheitsfront der „imperialistischen“ Mächte verhindern. Der Berliner Vertrag bekräftigte das freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden Staaten und bestätigte den Rapallo-Vertrag als Grundlage ihrer Beziehungen.

Договор о дружбе между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик, под которым стояли подписи министра иностранных дел Германии Густава Штреземана и посла СССР в Германии Николая Крестинского, был заключен в Берлине 24 апреля 1926 г. и вскоре получил прозвище «Берлинский». Содержательно договор представлял собой обычное соглашение о нейтралитете. Однако исторический контекст его заключения придавал ему особое значение. С точки зрения Германии, договор был задуман как противовес Локарнским соглашениям. Советское правительство было также заинтересовано в этом договоре, поскольку Германия являлась для СССР желанным внешнеполитическим партнером. Договор был призван в первую очередь предотвратить присоединение Германии к единому антисоветскому фронту «империалистических» держав. Берлинский договор упрочил дружественные отношения между СССР и Германией и подтвердил Рапалльский договор в качестве их основы.

Das Vertragswerk von Locarno war der Höhepunkt der Ausgleichsbemühungen mit Frankreich und beunruhigte die sowjetische Regierung, die ein Einschwenken Deutschlands in die stets erwartete „antisowjetische Einheitsfront“ befürchtete. Der deutsche Botschafter in Moskau, Graf Ulrich Brockdorff-Rantzau, und die Ostabteilung des Auswärtigen Amtes standen der konsequenten Westorientierung Gustav Stresemanns skeptisch gegenüber und setzten sich vehement dafür ein, die „russische Karte“ weiter im Spiel zu halten. Obwohl Außenminister Stresemann und sein Staatssekretär Carl von Schubert die Annäherung an Frankreich und die Einbindung Deutschlands in multilaterale Vertragssysteme nicht gefährden wollten, stimmten sie dem Vertrag zu. Erstens wurde damit die „Ostfraktion“ im Auswärtigen Amt und im Reichstag teilweise zufriedengestellt, zweitens die deutschen Beziehungen zur Sowjetunion stabilisiert und drittens ein Beitrag zur Einbindung der Sowjetunion in das internationale System geleistet.

Die Sowjetregierung war an diesem Vertrag stärker interessiert als die Reichsregierung, und dies obwohl sich ihre außenpolitische Lage seit dem Rapallo-Vertrag wesentlich verbessert hatte. 1924 nahmen England, Frankreich und Italien diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion auf. Dadurch verloren die deutsch-sowjetischen Beziehungen zwar ihre Exklusivität, sie blieben aber – wenigstens aus sowjetischer Sicht – Sonderbeziehungen. Das Deutsche Reich war außenpolitischer Wunschpartner der Sowjetregierung. Nach dem Londoner Reparationsabkommen von 1924 (Dawes-Plan) und den Locarno-Verträgen hegte die sowjetische Führung den Verdacht, dass sich die deutsche Regierung von der Sowjetunion abwenden und über kurz oder lang in eine antisowjetische Einheitsfront einschwenken würde. Ideologisch trugen die Bolschewiki den außenpolitischen Erfolgen Deutschlands Rechnung, indem sie dessen Wiederaufnahme in den Kreis der „imperialistischen“ Mächte konstatierten.

Das Auswärtige Amt versuchte die Sowjetregierung zu beruhigen und schloss noch 1925 einen Handelsvertrag ab, der den sowjetischen Interessen weit entgegenkam. Ein weiterer Schritt war der Berliner Vertrag, der vor allem Befürchtungen zerstreuen sollte, Deutschland würde nach seinem Beitritt zum Glossar:Völkerbund gezwungen sein, bei kollektiven Aktionen gegen die Sowjetunion mitzuwirken. Die Furcht lag vor allem im Paragraphen 16 der Völkerbundsatzung begründet, der die Mitgliedsstaaten verpflichtete sich an Maßnahmen des Völkerbundes gegen Aggressoren zu beteiligen. Ein entsprechender Völkerbundsbeschluss – so die Angst der sowjetischen Führung – würde einen Automatismus in Gang setzen, der Deutschland verpflichtete, an kollektiven Aktionen gegen die Sowjetunion teilzunehmen. Von einer bedingungslosen Akzeptanz des Paragraphen 16 war die Reichsregierung jedoch weit entfernt. Nach langen und zähen Verhandlungen hatte sie erreicht, dass sich Deutschland bei einer eventuellen Aufnahme in den Völkerbund an Aktionen nach Paragraph 16 nur nach Maßgabe seiner militärischen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung seiner besonderen geographischen Lage beteiligen musste.

Der Sowjetregierung reichte dies jedoch nicht aus. Sie wollte von der Reichsregierung eine ausdrückliche Bestätigung der bisherigen Beziehungen und eine Garantie gegen eine deutsche Beteiligung an kollektiven Aktionen gegen die Sowjetunion, ob ökonomischer, politischer oder militärischer Art. Gleichzeitig wollte das Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten (Narkomindel) damit der deutschen Ausgleichspolitik mit den Westmächten Schwierigkeiten bereiten. Zunächst schlug der Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Georgij Čičerin, einen Vertrag vor, in dem die Neutralität an keine Bedingungen geknüpft war. Zu einer bedingungslosen Neutralität, die auch im Falle eines sowjetischen Angriffs auf einen dritten Staat in Kraft getreten wäre, war die Reichsregierung nicht bereit. Dies hätte auch dem Geist des Völkerbundes widersprochen, dem beizutreten sie sich anschickte.

Der Berliner Vertrag bekräftigte schließlich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten und bestätigte den Rapallo-Vertrag als Grundlage der Beziehungen. Es wurde eine ständige wechselseitige Konsultation in allen politischen und wirtschaftlichen Fragen, die beide Länder betrafen, verabredet. Am schwierigsten war die Formulierung des Paragraphen 2, des eigentlichen Neutralitätsabkommens. Die sowjetische Seite war der Reichsregierung insoweit entgegengekommen, als sie nun Neutralität für den Fall vorschlug, dass eine der vertragschließenden Seiten von einer dritten Macht oder von mehreren dritten Mächten angegriffen würde. Aber auch mit dieser Formulierung war die Reichsregierung nicht einverstanden, da sie nur schwer mit Artikel 16 der Völkerbundsatzung in Einklang zu bringen war. Außerdem stand im Hintergrund immer die Komintern, deren von der Sowjetführung gelenkten revolutionären Umtriebe eine Blanko-Neutralitätserklärung erschwerte.

Das Auswärtige Amt schlug deshalb eine Neutralitätsverpflichtung im Falle eines „unprovozierten Angriffs“ vor. Diese Formulierung missfiel wiederum dem Narkomindel, der dahinter die Unterstellung vermutete, die Sowjetregierung könne durch ihr Verhalten überhaupt einen Angriff provozieren. Schließlich fand die Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes eine Kompromissformel. Statt „unprovoziert“ wurde „trotz friedlichen Verhaltens“ in den Vertrag eingesetzt. Damit konnte auch das Narkomindel leben, das an einem schnellen Vertragsabschluss interessiert war. Der Vertrag verpflichtete somit keine der beiden Seiten zu Neutralität, wenn der Vertragspartner den Krieg begonnen oder provoziert hatte. Im dritten Artikel wurde die Neutralitätsverpflichtung auch auf ökonomisches Gebiet übertragen. Dies kam vor allem der Sowjetregierung entgegen, die damit eine Beteiligung Deutschlands an einem internationalen Wirtschafts- oder Finanzboykott gegen die Sowjetunion zu verhindern suchte. Der Vertrag wurde für fünf Jahre geschlossen. Die Vertragsparteien beschlossen, rechtzeitig vor Ablauf über die Verlängerungsmodalitäten zu verhandeln. 1931 wurde der Vertrag nach längerem diplomatischem Tauziehen um drei Jahre verlängert.

Wie schon der Rapallo-Vertrag erfuhr auch der Berliner Vertrag im Reichstag und in der deutschen Öffentlichkeit erheblich größere Zustimmung als die Westverträge. Im Ausland wurde der Vertrag ohne große Aufregung zur Kenntnis genommen. Die Art des Zustandekommens und die Informationspolitik der Reichsregierung hatte zu dieser ruhigen Aufnahme in der internationalen Öffentlichkeit beigetragen. Anders als der Rapallo-Vertrag war der Berliner Vertrag für die Westmächte keine Überraschung. Im Sinne einer transparenten und auf Kooperation angelegten Politik, hielt das Auswärtige Amt die englische und französische Regierung über die Verhandlungen auf dem Laufenden und informierte sie schon vor der Veröffentlichung über die Vertragsbestimmungen. Zwar war der französische Ministerpräsident Aristide Briand nicht glücklich über den Abschluss, doch gefährdete der Vertrag zu keiner Zeit die deutschen Ausgleichsbemühungen mit Frankreich.

In der Forschung ist der Berliner Vertrag anders als der Rapallo-Vertrag nicht zum Gegenstand hitziger Auseinandersetzungen geworden. Es wird allenfalls darüber gestritten, inwieweit sein Abschluss den Versuch ausdrückte, eine „Ost-West-Balance“ aufrechtzuerhalten,[1] oder ob er nur als Ergänzung zu den Locarno-Verträgen zu verstehen ist, welche die konsequente Westorientierung der deutschen Außenpolitik unter Stresemann und Schubert nicht in Frage stellte.[2] In der sowjetischen Historiographie wurden die Locarno-Verträge als Versuch interpretiert, eine kapitalistische Einheitsfront gegen die Sowjetunion herzustellen und Deutschland in diese Einheitsfront einzubinden. Der Berliner Vertrag war damit ein großer Erfolg der sowjetischen Diplomatie, die – wie schon beim Rapallo-Vertrag – eine vollständige Einbindung Deutschlands in das antisowjetische „imperialistische Lager“ verhindert habe.

Локарнские соглашения стали кульминацией немецкой политики, направленной на достижение компромисса с Францией. Они вызвали обеспокоенность советского правительства, опасавшегося, что Германия присоединится к «единому антисоветскому фронту», создание которого ожидалось в СССР со дня на день. Германский посол в Москве граф Ульрих Брокдорф-Рантцау и Восточный департамент МИДа скептически относились к последовательной ориентации министра иностранных дел Густава Штреземана на Запад и энергично боролись за сохранение «русской карты» в игре. Хотя Штреземан и его статс-секретарь Карл фон Шуберт не хотели ставить под угрозу сближение с Францией и интеграцию Германии в систему международных многосторонних договоренностей, они, тем не менее, согласились на заключение Берлинского договора. Во-первых, это отчасти удовлетворило «восточную фракцию» в МИДе и Рейхстаге, во-вторых, стабилизировало отношения Германии с Советским Союзом и, в-третьих, способствовало интеграции СССР в международную систему.

Советское правительство было заинтересовано в этом договоре больше, чем германское, несмотря на то, что после Рапалло внешнеполитическое положение СССР значительно улучшилось. В 1924 г. Англия, Франция и Италия установили с Советским Союзом дипломатические отношения. И хотя это означало, что германо-советские отношения утратили свою исключительность, они оставались – по крайней мере, с советской точки зрения – отношениями особого свойства. Германия была для советского правительства желанным внешнеполитическим партнером. После заключения Лондонского соглашения о репарациях 1924 г. (план Дауэса) и Локарнских соглашений, у советского руководства возникло подозрение, что германское правительство отвернется от Советского Союза и рано или поздно присоединится к единому антисоветскому фронту. Идеологически большевики расценивали внешнеполитические успехи Германии как ее возвращение в круг «империалистических» держав.

Министерство иностранных дел Германии предпринимало все попытки, чтобы успокоить советское правительство. Уже в 1925 г. между Германией и СССР было заключено торговое соглашение, весьма благоприятное для советских интересов. Следующим шагом стал Берлинский договор, который в первую очередь был призван развеять опасения того, что после вступления в Лигу Наций Германия будет обязана участвовать в коллективных акциях, направленных против Советского Союза. Эти опасения основывались прежде всего на параграфе 16 Устава Лиги Наций, который обязывал входившие в нее государства участвовать в мерах Лиги Наций против агрессоров. Соответствующая резолюция Лиги Наций, как опасалось советское руководство, автоматически вынудит Германию участвовать в коллективных действиях против Советского Союза. Однако правительство Германии было далеко от безоговорочного принятия условий параграфа 16. После долгих и напряженных переговоров немецкой стороне удалось добиться условия, согласно которому в случае принятия Германии в Лигу Наций она должна будет участвовать в действиях, предусмотренных параграфом 16, только в соответствии со своими военными возможностями и с учетом своего особого географического положения.

Однако советскому правительству было этого недостаточно. Советская сторона хотела получить от германского правительства прямое подтверждение прежних отношений и гарантию отказа от участия Германии в любых коллективных действиях против Советского Союза, будь они экономического, политического или военного свойства. В то же время Народный комиссариат иностранных дел стремился создавать трудности на пути политики, направленной на возвращение Германии в клуб западных держав. Вначале народный комиссар иностранных дел СССР Георгий Чичерин предложил договор, согласно которому немецкий нейтралитет в отношении СССР не был бы обусловлен какими-либо обстоятельствами. Однако Германское правительство не было готово принять принцип безоговорочного нейтралитета, который вступал бы в силу также в случае нападения СССР на третье государство. Такой нейтралитет к тому же противоречил духу Лиги Наций, в которую готовилась вступить Германия.

В конечном итоге Берлинский договор подтвердил дружеские отношения между двумя странами и закрепил Рапалльский договор в качестве основы их взаимоотношений. Были согласованы постоянные консультации по всем политическим и экономическим вопросам, затрагивающим обе стороны. Самой сложной частью была формулировка второго параграфа – фактического соглашения о нейтралитете. Советская сторона пошла навстречу правительству Германии, предложив нейтралитет в случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению третьей державы или нескольких третьих держав. Однако правительство Германии не согласилось и с этой формулировкой, поскольку ее трудно было совместить с параграфом 16 Устава Лиги Наций. Кроме того, провозглашение безоговорочного нейтралитета для Германии затрудняла революционная деятельность Коминтерна, подконтрольного советскому руководству.

Поэтому Министерство иностранных дел Германии предложило зафиксировать соблюдение нейтралитета в случае «неспровоцированного нападения» третьей державы. Такая формулировка, в свою очередь, вызвала недовольство Наркоминдела, который рассматривал ее как инсинуацию, согласно которой советское правительство в принципе способно спровоцировать нападение. В итоге юридический отдел Министерства иностранных дел Германии предложил компромиссный вариант. Вместо формулировки «неспровоцированное нападение» в договор было включено условие «несмотря на миролюбивый образ действий, подвергнется нападению». Такая формулировка устраивала Наркоминдел, который был заинтересован в скорейшем заключении договора. В результате, договор не обязывал ни одну из сторон соблюдать нейтралитет, если другая сторона сама начала или спровоцировала войну с третьей державой. В третьем параграфе договора обязательство соблюдения нейтралитета переносилось на экономическую сферу. Это было особенно выгодно советскому правительству, которое стремилось не допустить участия Германии в международном экономическом или финансовом бойкоте Советского Союза. Договор был заключен сроком на пять лет. Договаривающиеся стороны также условились «заблаговременно, до истечения этого срока», обсудить условия его продления. В 1931 г., после длительного дипломатического «перетягивания каната», договор был продлен еще на три года.

Как и Рапалльский договор, Берлинский договор встретил в Рейхстаге и среди немецкой общественности значительно большее одобрение, чем договоры с западными державами. За границей договор был принят к сведению без особого шума. Спокойной реакции международной общественности поспособствовали способ заключения договора и информационная политика Германского правительства. В отличие от Рапалльского договора, Берлинский договор не стал неожиданностью для западных держав. В духе прозрачности политики сотрудничества, Министерство иностранных дел Германии держало британское и французское правительства в курсе переговоров и информировало их о положениях соглашения еще до его обнародования. И хотя французский премьер-министр Аристид Бриан остался недоволен, договор не ставил под угрозу в какой-либо момент усилия Германии по достижению урегулирования с Францией.

В отличие от Рапалльского договора, Берлинский договор не стал предметом острой дискуссии в историографии. Споры ведутся лишь о том, насколько его заключение отвечало стремлению, поддерживать «баланс между Востоком и Западом»[1] или о том, следует ли его понимать только как дополнение к Локарнским соглашениям, которое отнюдь не ставило под сомнение последовательную западную ориентацию германской внешней политики при Штреземане и Шуберте[2] В советской историографии Локарнские соглашения интерпретировались как попытка создать единый капиталистический фронт против Советского Союза и втянуть Германию в этот единый фронт. Таким образом, Берлинский договор стал большим успехом советской дипломатии, которая, как и в случае с Рапалльским договором, не позволила Германии полностью войти в антисоветский «империалистический лагерь».

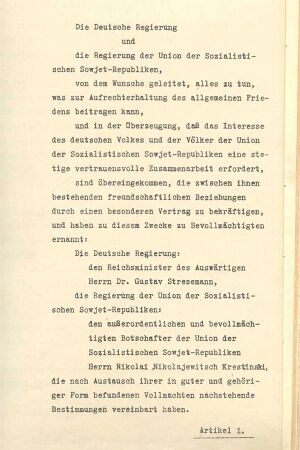

Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken, 24. April 1926

24. April 1926

Die Deutsche Regierung

Und

die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken,

von dem Wunsche geleitet, alles zu tun, was zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens beitragen kann,

und in der Überzeugung, daß das Interesse des deutschen Volkes und der Völker der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken eine stetige vertrauensvolle Zusammenarbeit erfordert,

sind übereingekommen, die zwischen ihnen bestehenden freundschaftlichen Beziehungen durch einen besonderen Vertrag zu bekräftigen, und haben zu diesem Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt:

Die Deutsche Regierung:

den Reichsminister des Auswärtigen

Herrn Dr. Gustav Stresemann,

die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken:

den außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken, Herrn Nikolai Nikolajewitsch Krestinski,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten nachstehende Bestimmungen vereinbart haben.

Die Grundlage der Beziehungen zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken bleibt der Vertrag von Rapallo.

Die Deutsche Regierung und die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken werden in freundschaftlicher Fühlung miteinander bleiben, um über alle ihre beiden Länder gemeinsam berührenden Fragen politischer und wirtschaftlicher Art eine Verständigung herbeizuführen.

Sollte einer der vertragschließenden Teile trotz friedlichen Verhaltens von einer dritten Macht oder von mehreren dritten Mächten angegriffen werden, so wird der andere vertragschließende Teil während der ganzen Dauer des Konfliktes Neutralität beobachten.

Sollte aus Anlaß eines Konfliktes der in Artikel 2 erwähnten Art oder auch zu einer Zeit, in der sich keiner der vertragschließenden Teile in kriegerischen Verwicklungen befindet, zwischen dritten Mächten eine Koalition zu dem Zwecke geschlossen werden, gegen einen der vertragschließenden Teile einen wirtschaftlichen oder finanziellen Boykott zu verhängen, so wird sich der andere vertragschließende Teil einer solchen Koalition nicht anschließen.

Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen in Berlin ausgetauscht werden.

Der Vertrag tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und gilt für die Dauer von fünf Jahren. Die beiden vertragschließenden Teile werden sich rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist über die weitere Gestaltung ihrer politischen Beziehungen verständigen.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Berlin am 24. April 1926.

Stresemann

N. Krestinski

Hier nach: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bilaterale Verträge des Deutschen Reiches, Sowjetunion, Lagernr. 41. Original.

Договор о дружбе и нейтралитете между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик (Берлинский договор), 24 апреля 1926 г.

руководимые желанием сделать все, что может способствовать сохранению всеобщего мира,

и будучи убежденными, что интересы германского народа и народов Союза Советских Социалистических Республик требуют постоянного, основанного на полном доверии сотрудничества,

согласились закрепить существующие между ними дружественные отношения заключением особого договора и назначили для этой цели уполномоченными:

Германское Правительство:

Имперского Министра Иностранных Дел г-на д-ра Густава Штреземана,

Правительство Союза Советских Социалистических Республик:

Чрезвычайного и Полномочного Посла Союза Советских Социалистических Республик в Германии г-на Николая Николаевича Крестинского,

которые по обмене своими полномочиями, найденными в добром и надлежащем виде, пришли к соглашению о нижеследующих постановлениях.

Основой взаимоотношений между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик остается Рапалльский договор.

Германское Правительство и Правительство Союза Советских Социалистических Республик будут и впредь поддерживать дружественный контакт с целью достижения согласования всех вопросов политического и экономического свойства, касающихся совместно обоих стран.

В случае, если одна из договаривающихся сторон, неcмотря на миролюбивый образ действий, подвергнется нападению третьей державы или группы третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.

Если в связи с конфликтом упоминаемого в статье 2 характера, или же, когда ни одна из договаривающихся сторон не будет замешана в вооруженных столкновениях, будет образована между третьими державами коалиция с целью подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну из договаривающихся сторон, другая договаривающаяся сторона к такой коалиции примыкать не будет.

Настоящий договор подлежит ратификации и обмен ратификационными грамотами будет совершен в Берлине.

Договор вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и действителен в течение пяти лет. Заблаговременно до истечения этого срока обе договаривающиеся стороны согласуют между собой дальнейшие формы своих политических взаимоотношений.

В удостоверение сего Уполномоченные подписали настоящий договор.

Составлено в двух подлинниках.

Берлин, 24 апреля 1926 года.

Н. Крестинский

Stresemann

Источник: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bilaterale Verträge des Deutschen Reiches, Sowjetunion, Lagernr. 41. Original.

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

-

Seite 4

-

Seite 5

-

Seite 6

Hier nach: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, V 11-SOW/12. Gemeinfrei (amtliches Werk).

Источник: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes [Политический архив Федерального министерства иностранных дел], V 11-SOW/12. Общественное достояние (официальный документ).

Abdulchan Achtamzjan, Rapall’skaja politika. Sovetsko-Germanskie diplomatičeskie otnošenija v 1922–1932 godach [Die Rapallo-Politik. Die sowjetisch-deutschen diplomatischen Beziehungen 1922–1932]. Meždunarodnye otnošenija, Moskva 1974.

Harvey L. Dyck, Weimar Germany and Soviet Russia 1926–1933. Columbia Univ. Press, New York 1966, Online.

Peter Krüger, Die Außenpolitik der Republik von Weimar. 2. Aufl., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993.

Wolfgang Müller, Rußlandberichterstattung und Rapallopolitik. Deutsch-sowjetische Beziehungen 1924–1933 im Spiegel der deutschen Presse. Saarbrücken 1983.

Gottfried Niedhart, Die Außenpolitik der Weimarer Republik (=Enzyklopädie deutscher Geschichte 53). 3., aktualisierte und erw. Aufl, Oldenbourg, München 2013.

Günter Rosenfeld, Sowjetunion und Deutschland, 1922–1933. Pahl-Rugenstein, Köln 1984.

Martin Walsdorff, Westorientierung und Ostpolitik: Stresemanns Rußlandpolitik in der Locarno-Ära. Schünemann, Bremen 1971.

Ахтамзян, А. Рапалльская политика. Советско-Германские дипломатические отношения в 1922–1932 годах. Москва: Международные отношения, 1974.

Dyck, H. L. Weimar Germany and Soviet Russia 1926–1933. New York: Columbia Univ. Press, 1966, онлайн.

Krüger, P. Die Außenpolitik der Republik von Weimar [Внешняя политика Веймарской республики]. 2. Aufl., Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1993.

Müller, W. Rußlandberichterstattung und Rapallopolitik. Deutsch-sowjetische Beziehungen 1924–1933 im Spiegel der deutschen Presse [Освещение России и рапалполитики. Германо-советские отношения 1924-1933 гг. в отражении немецкой прессы]. Saarbrücken, 1983.

Niedhart, G. Die Außenpolitik der Weimarer Republik [Внешняя политика Веймарской республики]. 3., aktualisierte und erw. Aufl, München: Oldenbourg, 2013 (=Enzyklopädie deutscher Geschichte 53).

Rosenfeld, G. Sowjetunion und Deutschland, 1922–1933 [Советский Союз и Германия, 1922-1933 гг.]. Köln: Pahl-Rugenstein, 1984.

Walsdorff, M. Westorientierung und Ostpolitik: Stresemanns Rußlandpolitik in der Locarno-Ära [Западная ориентация и восточная политика: политика Штреземана в отношении России в эпоху Локарно]. Bremen: Schünemann, 1971.