Egon Bahr, Wandel durch Annäherung (Tutzinger Rede)

Egon Bahrs Tutzinger Rede vom 15. Juli 1963, die unter dem Schlagwort „Wandel durch Annäherung“ bekannt wurde, ist eine der wichtigsten öffentlichen Ankündigungen eines Strategiewechsels in der westdeutschen Deutschland- und Wiedervereinigungspolitik während des Kalten Krieges. Anstelle der offensiven außenpolitischen Konzepte der 1950er Jahre setzte Bahr auf eine aktive Verständigung mit der DDR, da jede Änderung nur mit der Zustimmung, aber nicht gegen den Willen der Machthaber in der DDR zu erreichen sei. Inhaltlich bezog sich Bahr, damals Presseamtschef des Regierenden Bürgermeisters von West-Berlin, Willy Brandt, ausdrücklich auf die „Strategy of Peace“-Rede John F. Kennedys vom 10. Juni 1963 und deren Vorläufer im US-Wahlkampf 1960. Diese wiederum standen am Anfang einer internationalen Entspannungspolitik, die für Europa bereits nach dem Mauerbau 1961 zu einer Art Stilllegung des Kalten Krieges führte, bis Ende der 1970er Jahre anhielt und in deren Rahmen auch die von Willy Brandt initiierte Ostpolitik als erster großer Höhepunkt des Wandels durch Annäherung eingebettet war.

Речь Эгона Бара в Тутцинге 15 июля 1963 г., ставшая затем широко известной по ее ключевому тезису «перемены через сближение», является одним из важнейших публичных заявлений об изменении стратегии Западной Германии применительно в вопросе о воссоединении с ГДР в период холодной войны. Вместо наступательных внешнеполитических концепций 1950-х гг. Бар сделал ставку на активные поиски взаимопонимания с ГДР, поскольку любые изменения могли быть достигнуты только с согласия, а не против воли тех, кто управлял ГДР. Что касается содержательной стороны этой речи, то Бар, тогдашний руководитель пресс-службы правящего бургомистра Западного Берлина Вилли Брандта, прямо отсылал к речи Джона Ф. Кеннеди «Стратегия мира» от 10 июня 1963 г. и предшествовавшим ей выступлениям Кеннеди во время избирательной кампании в США 1960 года. Они, в свою очередь, стояли у истоков политики разрядки, которая привела к прекращению холодной войны в Европе после строительства стены в 1961 году, что продолжалось до конца 1970-х г. В рамки этой разрядки была встроена и инициированная Вилли Брандтом так называемая новая восточная политика как первый крупный шаг к переменам через сближение.

Die Rede, die Egon Bahr am 15. Juli 1963 im Politischen Club der Evangelischen Akademie in Tutzing hielt, markiert eine der wichtigsten öffentlichen Ankündigungen eines Strategiewechsels in der westdeutschen Politik während des Kalten Krieges. Sie ist allerdings nicht ohne den vorangegangenen Perspektivenwechsel in den USA denkbar. John F. Kennedy hatte ihn im Wahlkampf 1960 und dann vor allem am 10. Juni 1963 in seiner berühmten öffentlichen Rede über die künftige „Strategie des Friedens“ ausdrücklich betont.[1]

Der Strategiewandel der US-Außenpolitik begann bereits nach dem Ungarischen Aufstand von 1956, der die Grenzen einer offensiven Rollback Policy erneut demonstrierte. Dies war auch der Grund für den auffälligen Attentismus der Amerikaner, als am 13. August 1961 die DDR-Führung mit Rückendeckung der UdSSR das letzte verbliebene „Schlupfloch“ für Flüchtlinge nach West-Berlin mit einer Mauer abriegelte. Schon im Februar hatte eine Studie im Auftrag des US-Senats zur „United States Foreign Policy in the U.S.S.R. and Eastern Europe“ festgestellt, dass alle Versuche des Westens, eine „Befreiung“ Ostmitteleuropas zu erreichen, ausnahmslos gescheitert seien. Im Gegenteil: Die Sowjets und die von ihnen eingesetzten Regierungen in Ostmitteleuropa seien sogar gestärkt worden. Die Überlegungen zur Fortführung der offensiven Politik bezogen sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr oder kaum noch auf Europa, sondern auf die Dritte Welt.

Kennedys Brief an Willy Brandt kurz nach dem Mauerbau machte deutlich, dass zur Erhaltung des Status quo in Europa auch die Akzeptanz der Existenz zweier deutscher Staaten gehörte. „Es wurde Ulbricht erlaubt“, schrieb Willy Brandt rückblickend, „der Hauptmacht des Westens einen bösen Tritt vors Schienbein zu versetzen – und die Vereinigten Staaten verzogen nur verstimmt das Gesicht. […] Was man meine Ostpolitik genannt hat, wurde vor diesem Hintergrund geformt.“[2]

So kam es in den ersten Jahren nach dem Mauerbau zu der paradoxen Situation, dass West-Berlin schrittweise Verhandlungen zur Normalisierung mit Ost-Berlin aufnahm und damit in Gegensatz zu Bonn und der zwar bröckelnden, aber immer noch gültigen Hallstein-Doktrin geriet, nach der Beziehungen zu Ost-Berlin unerwünscht waren. Der Formel Konrad Adenauers, Entspannung müsse der Wiedervereinigung folgen, setzte der seit Februar 1963 amtierende sozialliberale West-Berliner Senat unter Brandt eine aktive Verständigungspolitik mit der DDR entgegen. Diese Westberliner Linie wurde wenige Monate später, am 15. Juli 1963, von Egon Bahr in seinem Vortrag in Tutzing vorgestellt.

Die kommunistische Herrschaft, so Bahr, solle nicht beseitigt, sondern verändert werden. Mit Bezug auf die Praxis der Rollback Policy des vergangenen Jahrzehnts betonte Bahr, dass eine Alles-oder-Nichts-Politik in Zukunft ausgeschlossen sei. „Das Vertrauen darauf, daß unsere Welt die bessere ist, [...] die sich durchsetzen wird, macht den Versuch denkbar, sich selbst und die andere Seite zu öffnen und die bisherigen Befreiungsvorstellungen zurückzustellen.“ Jede Politik zum direkten Sturz des Regimes in der DDR sei aussichtslos, und diese Einsicht bedeute eben auch, dass jede Änderung nur mit Zustimmung der dortigen Machthaber zu erreichen sei. Auch der Versuch, durch den Abbruch sämtlicher politischer und wirtschaftlicher Verbindungen oder durch die bewusste Verschärfung der Situation einen Zusammenbruch zu bewirken, habe sich in der Vergangenheit als der falsche Weg erwiesen, da Ulbricht aus Krisen immer gestärkt hervorgegangen sei. Daher sei der einzig erfolgversprechende Weg derjenige Kennedys, „daß so viel Handel mit den Ländern des Ostblocks entwickelt werden soll, wie es möglich ist, ohne unsere Sicherheit zu gefährden“. Dabei könne das Ziel natürlich nicht sein, „die Zone zu erpressen“. Befreiung aus der kommunistischen Herrschaft blieb dennoch weiterhin das übergeordnete Ziel. Bahr sprach nicht zufällig davon, „die bisherigen Befreiungsvorstellungen zurückzustellen“. Jedoch sollte das sowjetische Herrschaftssystem vor allem „von innen“ aufgelöst werden. Verstärkte Handelsbeziehungen mit dem Osten, so die Überlegung, würden den dortigen Lebensstandard erhöhen und auf Dauer auch die Konsumwünsche und sonstigen Ansprüche in der Bevölkerung wachsen lassen. Dies wiederum zwinge die Machthaber einerseits zu einem direkten wirtschaftlichen Wettbewerb mit dem Westen, andererseits wahrscheinlich auch zu immer größeren innenpolitischen Zugeständnissen. Es ist unschwer zu erkennen, dass sich hier Kennedys Vorstellungen von einer Ablösung der bisherigen Befreiungspolitik mit der modifizierten deutsch-amerikanischen Magnettheorie trafen.

Der von Kennedy und Bahr vertretene „Wandel durch Annäherung“ hatte mehrere Konsequenzen:

1. Entspannung und Annäherung der beiden deutschen Staaten: Was Bahr ankündigte, war im Koordinatensystem des Kalten Krieges revolutionär, auch wenn er sich auf die Führungsmacht des Westens berief. Entsprechend heftig wurde dieser „Verrat“ gerade von konservativer Seite bekämpft. Während in Berlin die Erleichterungen – etwa durch das Passierscheinabkommen von 1963 – rasch spürbar wurden, setzte sich die Einsicht, dass es sich bei der Entspannungspolitik ebenso um eine bundespolitische Notwendigkeit handelte, nur langsam durch – obwohl sich die Unbrauchbarkeit der Hallstein-Doktrin auch in Bonn erwiesen hatte. Bereits die Große Koalition geriet ab 1966 auf deutschlandpolitischem Gebiet in Turbulenzen, weil Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger einerseits einen offiziellen Briefwechsel mit dem Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Willi Stoph, führte, andererseits aber – ebenso offiziell – darauf bestand, die DDR nicht als Staat anzuerkennen. Kritik an dieser Inkonsequenz kam insbesondere auch aus der FDP, die ab 1969 mit der SPD die sozialliberale Koalition unter Brandt bildete. „Aufgabe der praktischen Politik in den jetzt vor uns liegenden Jahren ist es“, hieß es in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969, „die Einheit der Nation dadurch zu wahren, daß das Verhältnis zwischen den Teilen Deutschlands aus der gegenwärtigen Verkrampfung gelöst wird.“[3]

2. Stilllegung des Kalten Krieges in Europa und Verlagerung in die Entwicklungsländer: Folge und Preis der Stilllegung des Kalten Krieges in Europa war die Ausdehnung des Konflikts auf die Dritte Welt, die nun zum Schauplatz von Stellvertreterkriegen wurde. Für Europa bot sich die Chance, einen Weg aus dem Kalten Krieg zu suchen. Die von Kennedy erhoffte Verminderung der finanziellen Aufwendungen für den globalen Konflikt ergab sich allerdings nicht zwangsläufig. Zwar führte die Entspannungspolitik mittelfristig zu Abrüstungsverhandlungen und -verträgen, die den ungebremsten Ausbau bestimmter Waffensysteme zumindest zeitweilig verringerten. Doch zum einen verlagerten sich die Rüstungsaktivitäten regelmäßig auf Systeme, die von den Vereinbarungen noch nicht erfasst waren. Zum anderen wuchsen die Ausgaben für die sogenannte passive Rüstung überproportional: Gerade der Bau von Bunkern wurde in diesen Jahren auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs verstärkt vorangetrieben. Im Ostblock wurde zudem verstärkt in den Ausbau des Sicherheitsapparates investiert, um den unerwünschten Folgen der Annäherung der Blöcke entgegenwirken zu können.

3. Die Reaktion im Ostblock: Die Regierungen im Ostblock und insbesondere die DDR-Führung sahen das Konzept des „Wandels durch Annäherung“ wie die Neue Ostpolitik insgesamt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Nutzen für die DDR lag in der Anerkennung als Staat, die Gefahr in einer schleichenden Vereinnahmung. Die SED jedenfalls sah in der Entspannungspolitik, wie DDR-Außenminister Otto Winzer nach Bahrs Rede vermerkte, eine „Aggression auf Filzlatschen“, die im schlechtesten Fall die seit dem Mauerbau mühsam erreichte innere Konsolidierung der DDR zerstören könne.[4] Die Jahre bis zum Beginn der Verhandlungen um den sogenannten Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR waren deshalb von einer deutlichen Verschärfung der innerdeutschen Beziehungen gekennzeichnet. Ab 1967 behinderte die SED insbesondere kirchliche Kontakte, und im nächsten Jahr wurden sogar die Transitwege für bundesdeutsche Minister und leitende Beamte gesperrt, Pass- und Visumzwang verhängt und der Zwangsumtausch verdoppelt. Ulbricht wollte zwar die internationale Anerkennung der DDR, aber gleichzeitig sollte der Kontakt mit dem „Klassenfeind“ im Westen möglichst gering bleiben. Das Misstrauen gegenüber der Neuen Ostpolitik blieb auch bei den anderen ostmitteleuropäischen Regierungen spürbar, wenn auch aus anderen Gründen. Hier befürchtete man ebenfalls eine allmähliche Aufweichung des Ostblocks, zudem aber auch eine deutsch-deutsche Annäherung. Zu nah war noch die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg.

4. Widerstand gegen den „Wandel durch Annäherung“ im Westen: Unterstützung für die Kritiker der Entspannungspolitik kam 1969. Obwohl der neue, konservative US-Präsident Richard Nixon und sein Außenminister Henry Kissinger langfristig die Entspannungsbemühungen fortsetzten, stärkte der Wechsel in Washington zunächst die dortigen Vertreter der harten Linie im Kalten Krieg. Die Möglichkeiten, die sich dadurch boten, nahmen auch die westdeutschen Vertriebenenorganisationen intensiv wahr. Tatsächlich konnten sie nicht nur in Deutschland, sondern auch bei rechtskonservativen amerikanischen Kongressabgeordneten erfolgreich Stimmung gegen die Brandtsche Entspannungspolitik machen. Einer der aktivsten Lobbyisten war der Vertriebenenfunktionär Walter Becher. Seine Erfolge konnten sich sehen lassen: Insgesamt fünf Senatoren und elf Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses sprachen sich schließlich offiziell gegen Brandts Ostpolitik aus.

Die Bemühungen, die Ostverträge Brandts mit Hilfe amerikanischer Organisationen zum Scheitern zu bringen, trugen nicht nur in der Bundesrepublik und den USA, sondern auch allgemein im Westen zur Desavouierung der Entspannungspolitik bei, blieben aber letztlich erfolglos. Die konservative US-Administration unter Nixon und Kissinger bewegte sich bereits 1970 deutlich in Richtung der Brandtschen Ostpolitik. Störend für Washington war allerdings, dass die sozialliberale Koalition in Bonn nahezu ohne Rücksprache mit Washington Verhandlungen mit dem Ostblock aufnahm. Dies wurde angesichts der Konstellationen des Konflikts als ein Ausscheren aus der gemeinsamen Front im Kalten Krieg wahrgenommen.

5. Erfolg des „Wandels durch Annäherung“: Gegen heftigen konservativen Widerstand wurden bis 1973 vier Verträge zwischen der Bundesrepublik einerseits und der Sowjetunion sowie drei ihrer Verbündeten andererseits geschlossen: der Gewaltverzichtsvertrag mit der UdSSR (12. August 1970), die Grundlagenverträge mit Polen (7. Dezember 1970) und der DDR (21. Dezember 1972) sowie der Vertrag über die Beziehungen zur Tschechoslowakei (11. Dezember 1973). Geht man davon aus, dass während des Kalten Krieges einerseits alles dafür getan wurde, um als Sieger aus dem Konflikt hervorzugehen, andererseits aber auch, um einen Nuklearkrieg unter allen Umständen zu verhindern, so zeigt sich zunächst generell der Erfolg der Entspannungspolitik.

Für das Ende des Kalten Krieges und den Zerfall der Sowjetunion gibt es im Wesentlichen drei Erklärungsansätze. Dem ersten zufolge waren vor allem interne Gründe, die bereits in der Gründungsphase der UdSSR angelegt waren, für den Zerfall verantwortlich. Die Sowjetunion sah sich nach dieser Theorie aufgrund fehlender intellektueller und wirtschaftlicher Ressourcen nicht in der Lage, die ihr von Lenin zugedachte Rolle als ideologischer Wegbereiter der „Weltrevolution“ zu spielen. Unter Stalin sei der Weg ideologischer Überzeugung zugunsten der Ausübung militärisch-politischen Drucks endgültig verlassen worden. Daraus seien die Widerstände gegen Moskau und den Kommunismus innerhalb des sowjetischen Machtbereichs entstanden – so unterschiedlich sie im Einzelnen auch begründet waren. Die zweite Erklärung schreibt die Hauptverantwortung für den Niedergang externen Ursachen zu. Nach dieser Deutung hatte der Westen durch seine Offensive gegen den Kommunismus seit dem Beginn des Kalten Krieges und schließlich vor allem auch durch die Ankündigung des SDI-Programms die Sowjetunion besiegt. Man kann noch eine dritte Erklärung anbieten, die die Bedeutung der Entspannungspolitik als eine zahmere Version der Befreiungsidee stärker heraushebt. Sowohl John F. Kennedys „Strategy of Peace“ als auch Egon Bahrs „Wandel durch Annäherung“ basierten auf der Magnettheorie als Teil der Befreiungspolitik, lehnten aber offensivere Formen der Befreiung vom Kommunismus strikt ab. Man kann nicht bestreiten, dass sich dies zumindest für Europa als erfolgreich erwies.

Die Verknüpfung aller drei Thesen kommt der historischen Wahrheit wohl am nächsten: Die Sowjetunion stand in den 1980er Jahren vor enormen innen- wie außenpolitischen Herausforderungen. Zu den Verstärkern der Krise gehörten neben dem vom Westen angekündigten SDI-Programm, das im Fall einer erfolgreichen Einführung die über Jahre angehäuften und modernisierten Nuklearwaffen auf einen Schlag nutzlos gemacht hätte, vor allem die intensiver geäußerten Konsumansprüche der Bevölkerung im gesamten sowjetischen Machtbereich. Sie waren durch die elektronischen Medien des Westens erheblich forciert worden. Mit ihnen verband sich schließlich die Forderung nach mehr persönlicher Freiheit und politischer Selbstbestimmung, der der Ostblock nach der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki nur wenig entgegenzusetzen hatte.

Fest steht aber auch, dass der risikobehaftete Weg der Reformen von der Sowjetunion nicht zwangsläufig hätte beschritten werden müssen. So war es tatsächlich der „Ausnahmepolitiker“ Gorbačëv, der die ausschlaggebende Rolle spielte. Er verwirklichte seine persönlichen Reformvorstellungen, um die Sowjetunion im Systemkonflikt zukunftsfähig zu machen – und er setzte seine Politik auch dann fort, als sich unerwünschte Folgen zeigten. Damit ging auch eine Neubestimmung der sowjetischen Außenpolitik einher. Die Perestroika interpretierte zum ersten Mal in der sowjetischen Geschichte den Rückzug aus bereits erreichten außenpolitischen Positionen nicht als Niederlage, sondern als Erfolg und als Notwendigkeit des sozialistischen Modells. Das „Neue Denken“ betonte dabei vor allem den überfälligen Wandel von der Klientel- zur Kooperationsbeziehung mit den Satellitenstaaten.

In seiner Endphase zeigte der Konflikt noch einmal deutlich, was der Kalte Krieg vor allem gewesen war: ein Krieg der absolut gesetzten politischen Ideen, dessen Fronten durch klassische Machtansprüche, vor allem aber durch die gegenseitige Wahrnehmung gebildet wurden. Die Fronten lösten sich in dem Maße auf, wie sich die Wahrnehmungen veränderten. Aus diesem Blickwinkel trug die Entspannungspolitik tatsächlich erheblich mehr zur Beendigung des Konflikts bei, als ihr manche zugestehen möchten. Ironischerweise hat ausgerechnet Gorbačëv, der weitgehend konsequent auf die Entspannungspolitik gesetzt hatte, das Ende der Auseinandersetzung politisch nicht überlebt.

- ↑ Abgedruckt in: Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV. Reihe, Bd. 9, Berlin 1978, S. 382-388.

- ↑ Willy Brandt, Begegnungen und Einsichten: Die Jahre 1960–1975. Hoffmann & Campe, Hamburg 1976, S. 17.

- ↑ Abgedruckt in: Archiv der Gegenwart, Sankt Augustin 2000, S. 4880-4890; hier: S. 4881.

- ↑ Zitiert nach Egon Bahr, Zu meiner Zeit. Blessing, München 1996, S. 157.

Речь, которую Эгон Бар произнес 15 июля 1963 г. в Политическом клубе Евангелической академии в Тутцинге, знаменует собой одно из самых важных публичных заявлений об изменении стратегии в политике Западной Германии периода холодной войны. Оно немыслимо, однако, без предшествовавшей ему смены политической перспективы в США. Джон Ф. Кеннеди открыто заявил о ней во время своей избирательной кампании 1960 года, а затем прежде всего в своей ставшей знаменитой публичной речи о «Стратегии мира» 10 июня 1963 года[1].

Стратегические изменения во внешней политике США начались после Венгерского восстания 1956 года, которое еще раз продемонстрировало границы Rollback Policy. Осознание слабости этой стратегии стало в том числе причиной очевидного аттентизма американцев, когда 13 августа 1961 г. руководство ГДР при поддержке СССР строительством стены перекрыло последнюю остававшуюся «лазейку» для беженцев в Западный Берлин. Уже в феврале 1961 г. по поручению Сената США провели исследование на тему «Внешняя политика США в отношении СССР и Восточной Европы», из которого следовало, что все без исключения попытки Запада добиться «освобождения» Центрально-Восточной Европы потерпели неудачу. Напротив, Советский Союз и поставленные им в Центрально-Восточной Европе правительства даже окрепли. К тому моменту соображения относительно целесообразности продолжения наступательной политики уже больше не касались или почти не касались Европы, скорее третьего мира.

Письмо Кеннеди к Вилли Брандту вскоре после начала строительства стены ясно давало понять, что сохранение status quo в Европе требует и признания существования двух немецких государств тоже. «Ульбрихту разрешили», – писал затем, вспоминая, Вилли Брандт, – «дать главной державе Запада злой пинок – Соединенные Штаты лишь поморщились от досады. […] На этом фоне оформилось то, что назвали моей восточной политикой»[2].

Так в первые годы после строительства стены сложилась парадоксальная ситуация, в которой Западный Берлин постепенно перешел к переговорам о нормализации отношений с Восточным Берлином, тем самым вступив в конфликт с Бонном и, хотя и рушившейся, но все еще действовавшей доктриной Халльштейна, согласно которой отношения с Восточным Берлином были нежелательны. Формуле Конрада Аденауэра о том, что сначала должно произойти воссоединение и лишь потом наступит разрядка напряженности, социал-либеральный Сенат Западного Берлина под руководством Вилли Брандта, находившийся у власти с февраля 1963 года, противопоставил активную политику по налаживанию взаимопонимания с ГДР. Эту линию Западного Берлина несколько месяцев спустя, 15 июля 1963 года, представил в своем выступлении в Тутцинге Эгон Бар.

По мнению Бара, коммунистическое правление должно быть не устранено, а изменено. Ссылаясь на практику Rollback Policy последнего десятилетия, Бар подчеркивал, что политика «все или ничего» в будущем исключена. «Вера в то, что наш мир лучший [...] и будущее за нашим миром, побуждает нас к тому, чтобы открыться и открыть другую сторону, и отбросить прежние представления об освобождении». Любая политика по прямому свержению режима в ГДР безнадежна, и это понимание означает также, что любое изменение может быть достигнуто лишь с согласия тех, кто находится там у власти. Попытка привести режим в ГДР к краху за счет разрыва всех политических и экономических связей или намеренного обострения ситуации также выказала себя в прошлом ошибочной, поскольку Ульбрихт всегда выходил из кризисов еще более сильным. Поэтому единственный путь, который сулит успех, – тот, который предложил Кеннеди: «необходимо как можно интенсивнее развивать торговлю со странами Восточного блока, не ставя нашу безопасность под угрозу». При этом, конечно, «шантаж зоны» целью быть не может. Освобождение от коммунистического правления и на будущее оставалось главной целью. Бар не случайно говорил о том, чтобы «отбросить прежние представления об освобождении». Советская система власти должна была быть разрушена прежде всего «изнутри». Идея заключалась в том, что расширение торговых отношений с Востоком повысит там уровень жизни, а в долгосрочной перспективе также потребительские ожидания и другие запросы населения. Это, в свою очередь, вынудит тамошних власть имущих, с одной стороны, вступить в прямое экономическое соревнование с Западом, а с другой, пойти, вероятно, и на бóльшие внутриполитические уступки. Нетрудно заметить, что идеи Кеннеди об отказе от прежней политики освобождения совпадали с модифицированной немецко-американской теорией магнита.

Политика «перемен через сближение», проводниками которой были Кеннеди и Бар, имела следующие последствия:

1. Разрядка напряженности и сближение между двумя немецкими государствами: То, о чем заявил Бар, было революционным шагом в системе координат холодной войны, даже если он отсылал при этом к ведущей державе Запада. С этим «предательством» особенно яростно боролись консерваторы. Вообще, в то время как в Берлине послабления – например, благодаря соглашению о пропусках от 1963 года, – быстро возымели ощутимые последствия, осознание того, что политика разрядки является политической необходимостью в том числе в федеральном масштабе, укоренялось медленно – при том, что несостоятельность доктрины Халльштейна стала очевидной и для Бонна. Уже с 1966 года большая коалиция столкнулась с турбулентностью в немецкой политике, поскольку бундесканцлер Курт Георг Кизингер, с одной стороны, вел официальную переписку с председателем Совета министров ГДР Вилли Штофом, а с другой, – столь же официально – настаивал на непризнании ГДР как государства. Критика подобного рода непоследовательности исходила в первую очередь из рядов СвДП, которая с 1969 года вместе с социал-демократами сформировала социал-либеральную коалицию под руководством Вилли Брандта. «Задача практической политики на предстоящие годы состоит в том», – говорилось в правительственной декларации от 28 октября 1969 года, – «чтобы сохранить единство нации, сняв существующую между частями Германии напряженность»[3].

2. Прекращение холодной войны и ее перенесение на развивающиеся страны: Следствием и ценой прекращения холодной войны в Европе стало перенесение конфликта на страны третьего мира, которые отныне превратились в арену прокси-войн. А у Европы появился шанс найти выход из холодной войны. Однако сокращение финансовых затрат на глобальное противостояние не стало в этой связи неизбежным, как на то надеялся Кеннеди. В среднесрочной перспективе политика разрядки привела к переговорам и договорам по разоружению, которые, по крайней мере, на время ограничили безудержное распространение некоторых систем вооружений. Однако, с одной стороны, наращивание вооружений постепенно переключилось на системы, которые не оказались охвачены соглашениями; с другой, непропорционально выросли расходы на так называемые пассивные вооружения – в эти годы особенно активно по обе стороны «железного занавеса» строили бункеры. В Восточном блоке выросли также инвестиции в расширение аппарата безопасности с целью противодействия нежелательным последствиям сближения блоков.

3. Реакция в Восточном блоке: Правительства Восточного блока, и особенно руководство ГДР, относились к концепции «перемен через сближение» – как новой политике Запада в отношении Востока – одновременно положительно и отрицательно. Выгода для ГДР заключалась в ее признании как государства, опасность – в ее ползучей «аннексии». В любом случае, СЕПГ рассматривала политику разрядки – как заметил после выступления Бара министр иностранных дел ГДР Отто Винцер – как «агрессию на тапочках», в самом худшем случае могущую нарушить внутреннюю консолидацию, с трудом достигнутую в ГДР благодаря строительству стены[4]. Поэтому годы, предшествовавшие началу переговоров по так называемому Основополагающему договору между ФРГ и ГДР, характеризовались существенным обострением внутригерманских отношений. С 1967 года СЕПГ особенно препятствовала церковным контактам, а в 1968 году закрыла транзитные маршруты для министров и высокопоставленных чиновников ФРГ, ужесточила проверку паспортов и виз, и вдвое повысила квоту на обязательный обмен западных марок. Ульбрихт хотел международного признания ГДР, в то же время контакты с «классовым врагом» на Западе должны были быть, по его мнению, сведены к минимуму. Недоверие к новой восточной политике оставалось заметным и среди правительств других стран Восточной и Центральной Европы, хотя и по другим причинам. Они опасались постепенного ослабления Восточного блока, а также сближения двух немецких государств. Память о Второй мировой войне была еще слишком жива.

4. Сопротивление против «перемен через сближение» на Западе: Поддержка критикам политики разрядки подоспела в 1969 году. Хотя новый, консервативный президент США Ричард Никсон и его госсекретарь Генри Киссинджер продолжали работать на разрядку в долгосрочной перспективе, смена правящего кабинета в Вашингтоне поначалу усилила там позиции сторонников жесткой линии в холодной войне. Западногерманские организации перемещенных в результате войны лиц активно использовали представившиеся им в этой связи возможности. Фактически не только в Германии, но и среди правоконсервативных американских конгрессменов им с успехом удалось разжечь настроения, направленные против политики разрядки Брандта. Одним из самых активных лоббистов был Вальтер Бехер, функционер, представлявший интересы перемещенных лиц. Его достижения впечатляли: пять сенаторов и одиннадцать членов Палаты представителей США в конце концов официально высказались против восточной политики Брандта.

Попытки с помощью американских организаций добиться провала восточных договоров Брандта способствовали дезавуированию политики разрядки не только в ФРГ и США, но и на Западе в целом, и все же в конечном итоге они не увенчались успехом. Консервативная администрация США при Никсоне и Киссинджере уже в 1970 году явно выбрала вектор в направлении восточной политики Брандта. Тем не менее Вашингтон беспокоило то, что социал-либеральная коалиция в Бонне начала переговоры с Восточным блоком практически без консультации с Вашингтоном. Учитывая развитие конфликта, это было воспринято как отход от общего фронта в холодной войне.

5. Успех политики «перемен через сближение»: В условиях сильного сопротивления со стороны консерваторов к 1973 году были заключены договоры между Федеративной Республикой Германия, с одной стороны, и Советским Союзом и тремя его союзниками, с другой: Договор с СССР об отказе от применения силы (12 августа 1970 г.), Основополагающие договоры с Польшей (7 декабря 1970 г.) и ГДР (21 декабря 1970 г.), а также Договор о взаимных отношениях с Чехословакией (11 декабря 1973 г.). Если исходить из того, что во время холодной войны было сделано все, чтобы выйти победителем из конфликта и при этом любой ценой предотвратить ядерную войну, то общий успех политики разрядки очевиден.

По сути, есть три возможных объяснения окончания холодной войны и распада Советского Союза. Согласно первому, причиной распада стали внутренние причины, имевшие место уже на этапе образования СССР. Согласно этой теории, Советский Союз не был в состоянии сыграть назначенную ему Лениным роль идеологического проводника «мировой революции» из-за нехватки интеллектуальных и экономических ресурсов. При Сталине СССР окончательно отказался от идеологического убеждения в пользу оказания военно-политического давления. Это породило сопротивление Москве и коммунизму в советской зоне влияния – как бы по-разному это сопротивление не было обосновано. Второе объяснение приписывает главную ответственность за распад социалистического лагеря внешним причинам. Если следовать этой интерпретации, Запад победил Советский Союз благодаря своему наступлению на коммунизм с начала холодной войны и, прежде всего, за счет объявления программы Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Можно предложить и третье объяснение, в большей степени подчеркивающее значение политики разрядки международной напряженности как более мягкой версии идеи освобождения. И «стратегия мира» Джона Ф. Кеннеди, и «перемены через сближение» Эгона Бара были основаны на теории магнита как составной части политики освобождения, но категорически отвергали более наступательные формы освобождения от коммунизма. Нельзя отрицать, что это возымело успех, по крайней мере, для Европы.

Совокупность всех трех интерпретаций, вероятно, ближе всего к исторической истине. В 1980-е г. Советский Союз столкнулся с огромными внутри- и внешнеполитическими вызовами. Помимо объявленной Западом программы СОИ – которая, в случае ее успешного внедрения, одним махом сделала бы бесполезным накопленное и модернизированное за годы ядерное оружие, – углублению кризису способствовали, прежде всего, возросшие и все более открыто выражавшиеся потребительские запросы населения во всей советской сфере влияния. Их активно продвигали электронные СМИ Запада. В конечном счете с ними было связано также требование большей личной свободы и политической самореализации, чему Восточный блок мало что мог противопоставить после подписания Заключительного акта СБСЕ в Хельсинки в 1975 г.

Очевидно также, что Советскому Союзу не обязательно было вступать на рискованный путь реформ. Так что на самом деле решающую роль сыграл исключительный политик Михаил Горбачев. Он реализовывал собственные представления о реформах, чтобы сделать Советский Союз устойчивым перед лицом системного конфликта, и продолжил свою политику даже тогда, когда проявились ее нежелательные последствия. Это сопровождалось и переформатированием советской внешней политики. Впервые в советской истории перестройка интерпретировала отход от уже достигнутых внешнеполитических позиций не как поражение, но как успех и необходимость с точки зрения социалистической модели. Так называемое «новое мышление» подчеркивало в первую очередь давно назревший переход от модели отношений «патрон – клиент» к отношениям сотрудничества с государствами-сателлитами.

В своей заключительной фазе конфликт двух политических систем еще раз отчетливо показал, чем была холодная война в первую очередь, – войной оформившихся политических идей, фронты которой складывались сообразно классическим претензиям на власть, но, прежде всего, на базе взаимного восприятия. Линии этих фронтов менялись по мере изменения этого восприятия. С этой точки зрения политика разрядки действительно в значительно большей степени способствовала прекращению конфликта, чем многие хотели бы думать на этот счет. По иронии судьбы именно Горбачев, во многом последовательно придерживавшийся политики разрядки, политически не пережил окончания этого спора.

- ↑ См. оригинальный текст в Wikisource.

- ↑ Brandt, W. Begegnungen und Einsichten: Die Jahre 1960–1975. Hamburg: Hoffmann & Campe, 1976. С. 17.

- ↑ См.: Archiv der Gegenwart, Sankt Augustin 2000. С. 4880–4890, здесь с. 4881.

- ↑ Цит. по: Bahr, E. Zu meiner Zeit. München: Blessing, 1996. С. 157.

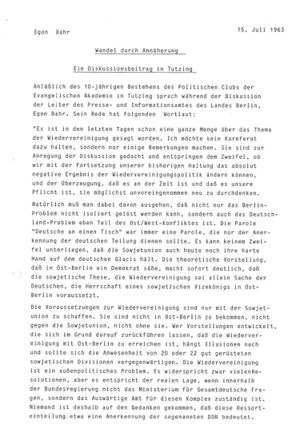

Egon Bahr, „Wandel durch Annäherung“. Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing, 15. Juli 1963[ ]

Es ist in den letzten Tagen schon eine ganze Menge über das Thema der Wiedervereinigung gesagt worden. Ich möchte kein Korreferat dazu halten, sondern nur einige Bemerkungen machen. Sie sind zur Anregung der Diskussion gedacht und entspringen dem Zweifel, ob wir mit der Fortsetzung unserer bisherigen Haltung das absolut negative Ergebnis der Wiedervereinigungspolitik ändern können, und der Überzeugung, daß es an der Zeit ist und daß es unsere Pflicht ist, sie möglichst unvoreingenommen neu zu durchdenken. Natürlich muß man dabei davon ausgehen, daß nicht nur das Berlin-Problem nicht isoliert gelöst werden kann, sondern auch das Deutschland-Problem eben Teil des Ost/West-Konfliktes ist.

Die Parole "Deutsche an einen Tisch" war immer eine Parole, die nur der Anerkennung der deutschen Teilung dienen sollte. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Sowjetunion auch heute noch ihre harte Hand auf dem deutschen Glacis hält. Die theoretische Vorstellung, daß in Ost-Berlin ein Demokrat säße, macht sofort deutlich, daß die sowjetische These, die Wiedervereinigung sei allein Sache der Deutschen, die Herrschaft eines sowjetischen Vizekönigs in Ost-Berlin voraussetzt. Die Voraussetzungen zur Wiedervereinigung sind nur mit der Sowjet-Union zu schaffen. Sie sind nicht in Ost-Berlin zu bekommen, nicht gegen die Sowjet-Union, nicht ohne sie. Wer Vorstellungen entwickelt, die sich im Grunde darauf zurückführen lassen, daß die Wiedervereinigung mit Ost-Berlin zu erreichen ist, hängt Illusionen nach und sollte sich die Anwesenheit von 20 oder 22 gut ausgerüsteten sowjetischen Divisionen vergegenwärtigen.

Die Wiedervereinigung ist ein außenpolitisches Problem. Es widerspricht zwar vielen Resolutionen, aber es entspricht der realen Lage, wenn innerhalb der Bundesregierung nicht das Ministerium für Gesamtdeutsche Fragen, sondern das Auswärtige Amt für diesen Komplex zuständig ist. Niemand ist deshalb auf den Gedanken gekommen, daß diese Ressorteinteilung etwa eine Anerkennung der sogenannten DDR bedeute.

Die amerikanische Strategie des Friedens läßt sich auch durch die Formel definieren, daß die kommunistische Herrschaft nicht beseitigt, sondern verändert werden soll. Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat. Das Vertrauen darauf, daß unsere Welt die bessere ist, die im friedlichen Sinn stärkere, die sich durchsetzen wird, macht den Versuch denkbar, sich selbst und die andere Seite zu öffnen und die bisherigen Befreiungsvorstellungen zurückzustellen.

Die Frage ist, ob es innerhalb dieser Konzeption eine spezielle deutsche Aufgabe gibt. Ich glaube, diese Frage ist zu bejahen, wenn wir uns nicht ausschließen wollen von der Weiterentwicklung des Ost/West-Verhältnisses. Es gibt sogar in diesem Rahmen Aufgaben, die nur die Deutschen erfüllen können, weil wir uns in Europa in der einzigartigen Lage befinden, daß unser Volk geteilt ist.

Die erste Folgerung, die sich aus einer Übertragung der Strategie des Friedens auf Deutschland ergibt, ist, daß die Politik des Alles oder Nichts ausscheidet. Entweder freie Wahlen oder gar nicht, entweder gesamtdeutsche Entscheidungsfreiheit oder ein hartes Nein, entweder Wahlen als erster Schritt oder Ablehnung, das alles ist nicht nur hoffnungslos antiquiert und unwirklich, sondern in einer Strategie des Friedens auch sinnlos. Heute ist klar, daß die Wiedervereinigung nicht ein einmaliger Akt ist, der durch einen historischen Beschluß an einem historischen Tag auf einer historischen Konferenz ins Werk gesetzt wird, sondern ein Prozeß mit vielen Schritten und vielen Stationen. Wenn es richtig ist, was Kennedy sagte, daß man auch die Interessen der anderen Seite anerkennen und berücksichtigen müsse, so ist es sicher für die Sowjet-Union unmöglich, sich die Zone zum Zwecke einer Verstärkung des westlichen Potentials entreißen zu lassen. Die Zone muß mit Zustimmung der Sowjets transformiert werden. Wenn wir soweit wären, hätten wir einen großen Schritt zur Wiedervereinigung getan.

Nun kann es kaum Zweifel geben, daß Änderungen in der Zone besonders schwer zu erreichen sind. Die Zone ist in der politischen Entwicklung zurückgebliebener als Polen, Ungarn und die Sowjet-Union. Und das hat seine Gründe. Ulbricht konnte sich halten, nicht obwohl, sondern gerade weil er der letzte Stalinist ist. Die Erfahrungen des Jahres 1953 haben dem Kreml gezeigt, wie gefährlich es in seinem Sinne ist, wenn in der deutschen Zone Erleichterungen für die Menschen gewährt werden. Denn gerade weil es sich um den Teil eines gespaltenen Volkes handelt, schlagen anders als etwa in Polen oder in der Sowjetunion soziale und wirtschaftliche Forderungen sofort um in politische und in nationale. Das Gefälle zur Bundesrepublik ist da. Und es ist durch die 18jährige kommunistische Herrschaft nicht zu beseitigen gewesen. Aus der Forderung nach geringeren Normen ist am 16. Juni 1953 auf dem Wege von der Stalinallee bis zum Haus der Ministerien die Forderung nach freien Wahlen geworden. Die Zügel glitten dem Ulbricht-Regime aus der Hand und konnten nur von den sowjetischen Panzern wieder aufgenommen werden. Das Ergebnis war eine Befestigung der Stellung Ulbrichts.

Wenn es richtig ist, und ich glaube, es ist richtig, daß die Zone dem sowjetischen Einflußbereich nicht entrissen werden kann, dann ergibt sich daraus, daß jede Politik zum direkten Sturz des Regimes drüben aussichtslos ist. Diese Folgerung ist rasend unbequem und geht gegen unser Gefühl, aber sie ist logisch. Sie bedeutet, daß Änderungen und Veränderungen nur ausgehend von dem zur Zeit dort herrschenden verhaßten Regime erreichbar sind. Das ist nicht ganz so erschreckend, wie es klingt, nachdem wir schließlich mit diesem Regime schon eine ganze Weile zu tun haben und auch auf der verschämten Ebene der Treuhandstelle für den Interzonenhandel sprechen.

An dieser Stelle drängt sich naturgemäß die Überlegung auf, ob es nicht durch einen totalen Stopp sämtlicher auch noch bestehender wirtschaftlicher Verbindungen denkbar wäre, das Gebäude der Zone zum Einsturz zu bringen. Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und dem theoretischen Gedanken nachhängen, ob es nicht durch eine Verschärfung der Situation, die man bewußt fördert, zu einem Zusammenbruch kommen könnte. Die kühle Überlegung führt zu einer totalen Ablehnung dieser Gedanken. Es ist eine Illusion, zu glauben, daß wirtschaftliche Schwierigkeiten zu einem Zusammenbruch des Regimes führen könnten. Die gutgemeinten Ratschläge der Menschen aus der Zone: brecht den Handel ab, wir schnallen uns gern unseren Gürtel noch enger, zeigen leider keinen Weg. Mehr noch: wir wissen eben aus Erfahrung: zunehmende Spannung stärkt Ulbricht und vertieft die Spaltung. Ganz abgesehen davon, daß auch die Bundesregierung bekanntlich niemals eine Haltung eingenommen hat, die aus diesem Motiv zu einem Abbruch des Interzonenhandels hätte führen müssen, und abgesehen davon, daß eine derartige Haltung die Lage Berlins unberücksichtigt ließe.

Der nächste Einwand ergibt sich aus unserer berechtigten Ablehnung, das Zonenregime anzuerkennen. Ich halte die Diskussion um die Anerkennung zuweilen insofern für zu eng und vielleicht sogar für gefährlich, weil sie uns in eine Sackgasse führen und jegliche Politik verbauen kann. Die selbstverständliche und von niemandem in Frage gestellte Weigerung, die Zone als einen rechtmäßigen Staat anzuerkennen, darf uns nicht lähmen. Jahrelang haben die Botschafter Rotchinas und der Vereinigten Staaten in Genf und Warschau miteinander verhandelt, ohne daß deshalb die USA Rotchina anerkannt hätten oder man auch nur behauptet hat, diese Gespräche seien eine Anerkennung. Der Innenminister der Deutschen Demokratischen Republik – ohne Anführungsstriche – hat den in Berlin stationierten Alliierten am 13. August 1961 verboten, weiterhin von ihrem Recht Gebrauch zu machen, den Ostsektor der Stadt auf allen Wegen zu betreten, und sie auf den einen Übergang am heutigen Checkpoint Charlie beschränkt. Als die Alliierten dieser Anweisung folgten, hat niemand deshalb behauptet, das sei eine Anerkennung der „DDR“. Das hat auch niemand behauptet, als wider jedes Recht Truppen der Zone nach Ostberlin einmarschierten und sich den Amerikanern, Engländern und Franzosen gegenüberstellten, um dafür zu sorgen, daß die genannten Anordnungen befolgt werden.

Wenn heute ein Flüchtling durch die Spree schwimmt und beschossen wird, oder der Bus von Flüchtlingen sich in dem Slalom-System verklemmt und auf die Menschen geschossen wird, dann geschehen doch Verbrechen, oder nicht? Aber dann darf unsere Polizei nicht zurückschießen und nichts tun, um diese Verbrechen zu verhindern. Und niemand hat bisher zu sagen gewagt, daß dies die brutalste Form der Anerkennung sei. Es gibt einen bevollmächtigten Verhandlungsführer, mit entsprechenden Schreiben des Bundeswirtschaftsministers und des Regierenden Bürgermeisters ausgestattet, sein Name ist Dr. Leopold, der mit einem Bevollmächtigten der anderen Seite seit Jahren verhandelt. Aber auch das ist keine Anerkennung. Jedenfalls hat niemand das behauptet. Niemand von uns erkennt das Ulbricht-Regime an, wenn er in Töpen, in Marienborn oder in Lauenburg eine Wegegebühr zahlt und seinen Personalausweis in dem Schlitz verschwinden läßt, hinter dem er überprüft wird. Daß wir einer Reihe von Kategorien von Menschen empfehlen, den Luftweg zu benutzen, weil die anderen Wege eben nicht frei von Kontrolle und frei von Zugriffsmöglichkeiten des Ulbricht-Regimes sind, ist auch keine Anerkennung. Es ist natürlich erst recht keine, wenn die Bundesrepublik Beziehungen zu Ländern abbricht, die Beziehungen zu Pankow aufnehmen. Das könnte man höchstens als eine Negativform der Anerkennung bezeichnen.

Ich komme zu dem Ergebnis, daß sich unterhalb der juristischen Anerkennung, unterhalb der bestätigten Legitimität dieses Zwangsregimes bei uns so viel eingebürgert hat, daß es möglich sein muß, diese Formen auch gegebenenfalls in einem für uns günstigen Sinne zu benutzen. Wenn Dr. Leopold oder ein anderer zum Chef einer Behörde gemacht würde, die sich nicht nur mit den Fragen des Interzonenhandels beschäftigt, sondern mit allen Fragen, die zwischen den beiden Teilen Deutschlands von praktischem Interesse sind, dann würde ich darin um so weniger eine substantielle Änderung der heutigen Situation erblicken können, als die Treuhandstelle für den Interzonenhandel ja auch schon bisher nicht ausschließlich Handelsfragen besprochen hat.

Der amerikanische Präsident hat die Formel geprägt, daß soviel Handel mit den Ländern des Ostblocks entwickelt werden sollte, wie es möglich ist, ohne unsere Sicherheit zu gefährden. Wenn man diese Formel auf Deutschland anwendet, so eröffnet sich ein ungewöhnlich weites Feld. Es wäre gut, wenn dieses Feld zunächst einmal nach den Gesichtspunkten unserer Möglichkeiten und unserer Grenzen abgesteckt würde. Ich glaube, sie sind sehr viel größer als alle Zahlen, die bisher genannt wurden. Wenn es richtig ist, daß die Verstärkung des Ost-West-Handels mit der genannten Einschränkung im Interesse des Westens liegt, und ich glaube, es ist richtig, dann liegt sie auch im deutschen Interesse, erst recht in Deutschland. Wir brauchen dabei nicht pingelig zu sein, um diesen bekanntgewordenen Kölner Ausdruck für eine bekannte Haltung zu benutzen.

Das Ziel einer solchen Politik kann natürlich nicht sein, die Zone zu erpressen, denn kein kommunistisches Regime, und schon gar nicht das so gefährdete in der Zone, kann sich durch Wirtschaftsbeziehungen in seinem Charakter ändern lassen. Aber das haben schließlich auch nicht die Amerikaner verlangt, als sie Polen Kredite gaben, und das ist auch nicht der Sinn des amerikanischen Wunsches nach verstärktem Osthandel. Uns hat es zunächst um die Menschen zu gehen und um die Ausschöpfung jedes denkbaren und verantwortbaren Versuchs, ihre Situation zu erleichtern. Eine materielle Verbesserung müßte eine entspannende Wirkung in der Zone haben. Ein stärkeres Konsumgüterangebot liegt in unserem Interesse. In der Sowjetunion ist der Konsumwunsch gewachsen und hat zu positiven Wirkungen beigetragen. Es ist nicht einzusehen, warum es in der Zone anders sein sollte.

Die Sowjetunion ist angetreten mit dem Ziel, den Westen einzuholen und zu überholen, gerade auch auf dem Gebiet des Lebensstandards, auf dem der Westen am stärksten ist. Abgesehen davon, daß es sich dabei um ein Ziel handelt, das den Westen als Vorbild hinstellen muß und an seiner Leistung orientiert ist, ist offensichtlich, daß diese Politik nicht allein die Zone innerhalb des Ostblocks ausnehmen kann. Den Prozeß zur Hebung des Lebensstandards zu beschleunigen, weil sich dadurch Erleichterungen mannigfacher Art für die Menschen und durch verstärkte Wirtschaftsbeziehungen verstärkte Bindungen ergeben können, würde demnach in unserem Interesse liegen.

Man könnte die Sorge haben, daß dann die Unzufriedenheit unserer Landsleute etwas nachläßt. Aber eben das ist erwünscht, denn das ist eine weitere Voraussetzung dafür, daß in dem Prozeß zur Wiedervereinigung ein Element wegfallen würde, das zu unkontrollierbaren Entwicklungen führen könnte und damit zu zwangsläufigen Rückschlägen führen müßte. Man könnte sagen, das Regime würde dadurch gestützt, aber ich habe eben zu entwickeln versucht, daß es keinen praktikablen Weg über den Sturz des Regimes gibt. Ich sehe nur den schmalen Weg der Erleichterung für die Menschen in so homöopathischen Dosen, daß sich daraus nicht die Gefahr eines revolutionären Umschlags ergibt, die das sowjetische Eingreifen aus sowjetischem Interesse zwangsläufig auslösen würde.

Die Bundesregierung hat in ihrer letzten Regierungserklärung gesagt, sie sei bereit, „über vieles mit sich reden zu lassen, wenn unsere Brüder in der Zone sich einrichten können, wie sie wollen. Überlegungen der Menschlichkeit spielen hier für uns eine größere Rolle als nationale Überlegungen“. Als einen Diskussionsbeitrag in diesem Rahmen möchte ich meine Ausführungen verstanden wissen. Wir haben gesagt, daß die Mauer ein Zeichen der Schwäche ist. Man könnte auch sagen, sie war ein Zeichen der Angst und des Selbsterhaltungstriebes des kommunistischen Regimes. Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese durchaus berechtigten Sorgen dem Regime graduell so weit zu nehmen, daß auch die Auflockerung der Grenzen und der Mauer praktikabel wird, weil das Risiko erträglich ist. Das ist eine Politik, die man auf die Formel bringen könnte: Wandel durch Annäherung. Ich bin fest davon überzeugt, daß wir Selbstbewußtsein genug haben können, um eine solche Politik ohne Illusionen zu verfolgen, die sich außerdem nahtlos in das westliche Konzept der Strategie des Friedens einpaßt, denn sonst müßten wir auf Wunder warten, und das ist keine Politik.

Hier nach: Deutschlandarchiv 8 (1973), S. 862-863.

Эгон Бар, «Перемены через сближение», речь в Евангелической академии г. Тутцинг, 15 июля 1963 г.[ ]

За последние несколько дней на тему воссоединения было сказано очень много. Я не хочу читать содоклад по этому поводу, просто хочу высказать несколько замечаний. Я думаю, они придадут импульс дискуссии. Эти мои замечания выросли из сомнения, можем ли мы, оставаясь на нашей прежней позиции, повлиять на абсолютно негативный результат политики воссоединения, а также из убеждения, что пришло время, и это наш долг заново по возможности беспристрастно осмыслить ее. Конечно, следует при этом исходить из того, что не только берлинская проблема не может быть решена изолированно, но и проблема Германии тоже является частью конфликта между Востоком и Западом.

Лозунг «немцы за одним столом» всегда был лозунгом, который призван был служить тому, чтобы мы признали раскол Германии. Ни у кого нет сомнения, что Советский Союз и сегодня держит свою крепкую руку на германском рубеже. Теоретически представление о том, что в Восточном Берлине сидел бы демократ, сразу дает понять, что советский тезис, согласно которому воссоединение является исключительно делом немцев, предполагает правление советского наместника в Восточном Берлине. Условия для воссоединения могут быть созданы только [вместе] с Советским Союзом. Вы не сможете получить их в Восточном Берлине, не против [воли] Советского Союза, не без него. Любой, кто развивает идеи, которые, по сути, можно свести к тому, что воссоединение с Восточным Берлином может быть достигнуто, питает иллюзии и должен был бы учитывать наличие 20 или 22 хорошо вооруженных советских дивизий.

Воссоединение является внешнеполитической проблемой. Хотя это и противоречит многим резолюциям, но соответствует реальному положению [дел], если в федеральном правительстве за этот комплекс [вопросов] отвечает не министерство общегерманских дел, а министерство иностранных дел. Поэтому никому не пришло в голову, что такое разделение ведомств означает quasi признание так называемой ГДР.

Американскую стратегию мира можно определить в том числе формулой, согласно которой коммунистическое правление должно быть не устранено, а изменено. Изменение отношений между Востоком и Западом [Германии], чему США хотят способствовать, направлено на преодоление status quo, при котором status quo поначалу меняться не должен. Это звучит парадоксально, но это открывает перспективы, после того как предыдущая политика давления и контрдавления привела лишь к закреплению status quo. Вера в то, что наш мир лучший и более сильный в мирном плане, и будущее за нашим миром, побуждает нас к тому, чтобы открыться и открыть другую сторону, и отбросить прежние представления об освобождении.

Вопрос в том, есть ли в этой концепции некая особая немецкая задача. Я считаю, что на этот вопрос следует ответить утвердительно, если мы не хотим исключать себя из дальнейшего развития отношений Востока и Запада. В этих рамках есть даже задачи, которые могут выполнить только немцы, поскольку мы находимся в Европе в уникальной ситуации – наш народ разделен.

Первый вывод, который следует из переноса стратегии мира на Германию, состоит в том, что политика «все или ничего» исключена. Или свободные выборы, или никаких; или общегерманская свобода выбора, или жесткое «нет»; или выборы как первый шаг, или отказ от них – все это не только безнадежно устарело и нереально, но и бессмысленно с точки зрения стратегии мира. Сегодня ясно, что воссоединение – это не разовый акт, который случится в результате исторического решения, принятого в исторический день на исторической конференции, а скорее процесс, состоящий из многих шагов и многих станций. Если верно то, что говорил Кеннеди, что интересы другой стороны тоже следует признавать и учитывать, то Советский Союз, конечно, не может допустить отторжения зоны, чтобы не повысить потенциал Запада. Зона должна быть преобразована с согласия Советов. Если бы мы смогли зайти столь далеко, мы бы сделали большой шаг к воссоединению.

Теперь не может быть никаких сомнений в том, что добиться перемен в зоне чрезвычайно сложно. В политическом развитии зона более отстала, чем Польша, Венгрия и Советский Союз. И на то есть причины. Ульбрихт смог удержаться не вопреки, а именно потому, что он последний сталинист. Опыт 1953 года показал Кремлю, насколько для него опасно давать людям послабления в немецкой зоне. Ведь именно потому, что речь идет о части разделенного народа, в отличие от Польши или Советского Союза социальные и экономические требования сразу превращаются в политические и национальные. Разрыв с Федеративной Республикой существует. И его не удалось устранить за 18 лет коммунистического правления. 16 июня 1953 года по пути от Сталинской аллеи к Дому министров требование снижения норм [производительности труда] сменилось требованием свободных выборов. Поводья выскользнули из рук ульбрихтовского режима, и их удалось вернуть только благодаря советским танкам. Результатом стало укрепление позиции Ульбрихта.

Если это так, – а я считаю, что это так, – зону невозможно вырвать из советской сферы влияния; из этого следует, что любая политика, направленная на прямое свержение тамошнего режима, безнадежна. Этот вывод крайне неудобен и противоречит нашему желанию, но он логичен. Он означает, что изменения и перемены могут прийти только от ненавистного режима, который сейчас там у власти. Это не так пугающе, как звучит, учитывая, что мы имеем дело с этим режимом уже довольно давно, и даже разговариваем [с ним] на робком уровне по управлению межзональной торговлей.

В этой связи, естественно, возникает мысль, а может, получилось бы разрушить само здание зоны путем полного разрыва всех еще существующих экономических связей. Можно было бы пойти еще на шаг дальше и предаться теоретическим рассуждениям, не рухнет ли оно из-за обострения ситуации, если тому сознательно способствовать. Но если рассуждать с холодной головой, то нужно категорически отказаться от таких идей. Это иллюзия полагать, что экономические трудности могут привести к краху режима. Благие советы от людей из зоны – «откажитесь от торговли, мы охотно затянем наши ремни потуже», – к сожалению, не указывают никакого пути. Более того, мы как раз по опыту знаем, что нарастающее напряжение делает Ульбрихта сильнее и углубляет раскол. Не говоря уж о том, что, как известно, федеральное правительство по этой причине никогда не занимало позицию, которая привела бы к прекращению межзональной торговли, не говоря уж о том, что такая позиция не учитывала бы положение Берлина.

Следующее возражение вытекает из нашего правомерного отказа признать режим [советской] зоны. Я считаю дискуссию о признании слишком узкой в этом отношении и, возможно, даже опасной, потому что она может завести нас в тупик и навредить любой политике. Очевидный и никем не поставленный под вопрос отказ признать зону как легитимное государство не должен парализовать нас. В течение многих лет послы Красного Китая и США вели переговоры друг с другом в Женеве и Варшаве, при этом США не признавали Красный Китай и не заявляли, что эти переговоры равносильны признанию. 13 августа 1961 г. министр внутренних дел Германской демократической республики – без кавычек – запретил дислоцированным в Берлине союзникам продолжать пользоваться своим правом на въезд в восточный сектор города по всем направлениям и ограничил его одним переходом – сегодняшним Чекпойнт Чарли. Когда союзники последовали этому указанию, никто не утверждал в этой связи, что это признание «ГДР». Никто не утверждал это, и когда, не имея на то никакого права, войска из зоны вошли в Восточный Берлин и встали напротив американцев, англичан и французов, чтобы обеспечить выполнение упомянутых предписаний.

Если сегодня беженец переплывет через Шпрее и в него будут стрелять, или если автобус с беженцами застрянет в слаломной трассе и в людей будут стрелять, это ведь преступления, не так ли? Но наша полиция не может стрелять в ответ и не может ничего сделать, чтобы предотвратить эти преступления. И никто до сих пор не посмел сказать, что это самая брутальная форма признания. Есть уполномоченный переговорщик, снабженный соответствующими [верительными] грамотами от федерального министра экономики и управляющего бургомистра, его имя д-р Леопольд, который уже много лет ведет переговоры с уполномоченным с другой стороны. Но это тоже не признание. По крайней мере, никто этого не утверждал. Никто из нас не признает режим Ульбрихта, когда мы платим сбор за проезд в Тёпен, Мариенборн или Лауэнбург и позволяем нашему удостоверению личности исчезнуть в щели, за которой его проверяют. То, что мы рекомендуем ряду категорий людей пользоваться воздушным маршрутом, поскольку другие маршруты не свободны от контроля и от того, что режим Ульбрихта может вмешаться, тоже не является признанием. И, конечно, это точно не признание, если Федеративная Республика разорвет отношения со странами, которые установят отношения с районом Панков. Самое большее это можно было бы охарактеризовать как негативную форму признания.

Я прихожу к выводу, что помимо юридического признания, помимо подтверждения легитимности этого навязанного извне режима у нас накопилось столько всего, что нужно использовать в полезном для нас ключе, если получится. Если бы д-ра Леопольда или кого-то другого назначили главой ведомства, которое занимается не только вопросами межзональной торговли, но всеми вопросами, представляющими практический интерес для обеих частей Германии, то я бы увидел в этом еще меньше принципиальных перемен в сегодняшней ситуации, чем когда трастовый фонд межзональной торговли обсуждает уже не только вопросы торговли.

Американский президент выработал формулу, согласно которой необходимо как можно интенсивнее развивать торговлю со странами Восточного блока, не ставя нашу безопасность под угрозу. Если применить эту формулу к Германии, то откроется необычайно широкое поле [возможностей]. Было бы хорошо, если бы это поле изначально соотносилось с нашими возможностями и ограничениями. Я думаю, что они гораздо шире, чем все цифры, которые были названы до сих пор. Если верно то, что увеличение торговли между Востоком и Западом при упомянутых ограничениях отвечает интересам Запада, – а я считаю, что это так, – то она отвечает и интересам Германии тоже, особенно Германии. Нам не нужно суетиться, если прибегнуть здесь к ставшему расхожим кельнскому выражению[1].

Целью такой политики, конечно, не может быть шантаж зоны, потому что ни один коммунистический режим, и тем более тот, который находится в зоне в такой опасности, не может изменить своего характера через экономические отношения. Но этого не предполагали и американцы, когда давали кредиты Польше, и не в этом смысл желания американцев увеличить объемы торговли с Востоком. Наша первая забота – это люди, мы должны использовать любую мыслимую и ответственную попытку облегчить их положение. Материальное улучшение должно было бы снять напряжение в зоне. В наших интересах расширение ассортимента потребительских товаров. В Советском Союзе потребительские ожидания выросли и оказали позитивное влияние. Непонятно, почему в зоне должно быть по-другому.

Советский Союз ставил перед собой цель догнать и перегнать Запад, особенно в том, что касается уровня жизни, в чем Запад сильнее. Помимо того, что речь в данном случае идет о цели, которую Запад должен ставить в пример и на достижение которой должен быть ориентирован, очевидно, что такая политика не может ставить зону в исключительное положение в рамках Восточного блока. Поэтому в наших интересах ускорить процесс повышения уровня жизни [в зоне], поскольку это может привести к облегчению жизни людей и укреплению связей за счет упрочения экономических отношений.

Можно было бы опасаться, что тогда недовольство наших соотечественников несколько утихнет. Но именно это и желательно, поскольку является дополнительной предпосылкой к тому, что в процессе воссоединения отпадет элемент, который может привести к неконтролируемому развитию событий и тем самым вынужденно к краху. Можно было бы заявить, что это поддержит режим, но я как раз попытался показать, что через свержение режима цели не добиться. Я вижу лишь узкий путь к облегчению жизни людей в настолько гомеопатических дозах, что из этого не возникнет опасности революционного переворота, которая неизбежно вызвала бы советское вмешательство в советских интересах.

В своем недавнем заявлении федеральное правительство высказало готовность «допустить обсуждение с ним многих вопросов, если наши братья в зоне могут устроить свою жизнь так, как они того хотят. В данном случае соображения гуманности играют для нас бóльшую роль, чем национальные резоны». Я хотел бы рассматривать эти мои рассуждения как вклад в дискуссию в этих рамках. Мы уже говорили, что стена – это признак слабости. Можно сказать также, что это было проявление страха и инстинкта самосохранения коммунистического режима. Вопрос в том, существуют ли возможности постепенно ослабить абсолютно справедливые страхи режима до такой степени, что смягчение пограничного режима и [режима по периметру] стены станет практичным [шагом], если риск невысок. Это политика, которую можно свести к формуле: перемены через сближение. Я твердо убежден, что мы можем быть достаточно уверены в себе, дабы без иллюзий проводить такую политику, которая помимо прочего органично вписывается в западную концепцию стратегии мира, иначе нам пришлось бы уповать на чудо, а это не политика.

Deutschlandarchiv 8 (1973), S. 862-863. Перевод с нем.: Андрей Доронин.

- ↑ Прим. перев. Бар использует здесь региональное кельнское выражение „pingelig“.

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

-

Seite 4

-

Seite 5

-

Seite 6

-

Seite 7

Egon Bahr, Wandel durch Annäherung. Ein Diskussionsbeitrag in Tutzing, Redemanuskript, Original, Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Depositum Egon Bahr.

Egon Bahr, Wandel durch Annäherung. Ein Diskussionsbeitrag in Tutzing [Эгон Бэр, Перемены через сближение. Вклад в дискуссию в Тутцинге]. Рукопись речи, оригинал, Архив социал-демократии Фридрих-Эберт-Штифтунга, Depositum Egon Bahr.

Egon Bahr, Zu meiner Zeit. Blessing, München 1996.

Walter Becher, Zeitzeuge: Ein Lebensbericht. Langen-Müller, München 1990.

Willy Brandt, Begegnungen und Einsichten: Die Jahre 1960–1975. Hoffmann & Campe, Hamburg 1976.

Henry A. Kissinger, Memoiren: 1968–1973. Bertelsmann, München 1979.

Georg Schild, Wer gewann den Kalten Krieg? Reflexionen in der amerikanischen Literatur. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 43 (1995), S. 149–158.

Bernd Stöver, Pressure Group im Kalten Krieg. Die Vertriebenen, die USA und der Kalte Krieg 1947–1990. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 53:10 (2005), S. 897–911.

Bernd Stöver, Der Kalte Krieg 1947–1991: Geschichte eines radikalen Zeitalters. C.H.Beck, München 2017.

Bernd Stöver, Geschichte der USA: Von der ersten Kolonie bis zur Gegenwart. 3., aktualisierte Aufl., C.H.Beck, München 2021.

Ralph Summy/Michael E. Salla (Hrsg.), Why the Cold War Ended: A Range of Interpretations (=Contributions in Political Science 353). Greenwood Press, Westport, Conn 1995.

Odd Arne Westad (Hrsg.), Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory. Routledge, London 2000.

Bahr, E. Zu meiner Zeit [В мое время]. München: Blessing, 1996.

Becher, W. Zeitzeuge: Ein Lebensbericht [Современный свидетель: история жизни]. München: Langen-Müller, 1990.

Brandt, W. Begegnungen und Einsichten: Die Jahre 1960–1975 [Встречи и озарения: 1960-1975 гг.]. Hamburg: Hoffmann & Campe, 1976.

Kissinger, H. A. White House Years. Reprint Edition, New York: Simon & Schuster, 2011.

Schild, G. Wer gewann den Kalten Krieg? Reflexionen in der amerikanischen Literatur [Кто победил в холодной войне? Размышления в американской литературе] // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1995, Т. 43, c. 149–158.

Stöver, B. Pressure Group im Kalten Krieg. Die Vertriebenen, die USA und der Kalte Krieg 1947–1990 [Группа давления в холодной войне. Перемещенные лица, США и холодная война 1947-1990 гг.] // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2005, Т. 53, № 10, c. 897–911.

Stöver, B. Der Kalte Krieg 1947–1991: Geschichte eines radikalen Zeitalters [Холодная война 1947-1991: история радикальной эпохи]. München: C.H.Beck, 2017.

Stöver, B. Geschichte der USA: Von der ersten Kolonie bis zur Gegenwart [История США: От первой колонии до наших дней]. 3., aktualisierte Aufl., München: C.H.Beck, 2021.

Why the Cold War Ended: A Range of Interpretations / под ред. R. Summy, M. E. Salla. Westport, Conn: Greenwood Press, 1995 (=Contributions in Political Science 353).

Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory / под ред. O. A. Westad. London: Routledge, 2000.