Transitabkommen

In Ausfüllung des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin vom 3. September 1971 schlossen die Bundesrepublik Deutschland und die DDR am 17. Dezember desselben Jahres ein Abkommen, das – gegen die Zahlung einer jährlichen Pauschalsumme durch Bonn – einen weitgehend kontrollfreien, unkomplizierten und schnellen Transitverkehr von und nach Berlin (West) per Auto, Omnibus oder Bahn gewährleisten sollte. Diese Berlin-Regelung stand am Anfang einer Reihe von innerdeutschen Verträgen, die die deutsche Teilung erträglicher machten; ohne das Transitabkommen hätte es womöglich den deutsch-deutschen Grundlagenvertrag nicht oder erst später gegeben und die Ratifizierung der Ostverträge (mit Moskau und Warschau) durch den Bundestag im Mai 1972 wäre ernsthaft gefährdet gewesen.

[Русская версия отсутствует]

Das Transitabkommen von 1971, das Anfang Juni 1972 in Kraft trat, war der Wellenbrecher des Status quo im geteilten Deutschland und der entscheidende Türöffner für weitergehende deutsch-deutsche Verhandlungen, auch wenn die CDU/CSU-Opposition und eine starke Minderheit in der Bundesrepublik dies damals anders sahen. Es war eine beachtliche Leistung der sozial-liberalen Regierung Brandt/Scheel, die Westalliierten und die UdSSR überhaupt zu Fragen des Berlintransits an einen Tisch zu bringen, da für diese kein Handlungsbedarf bestand: Der Zugang zu (West-)Berlin auf dem Landweg war für die USA, für Großbritannien und Frankreich seit dem Jessup-Malik-Abkommen von 1949 praktisch geregelt, die UdSSR betrachtete Westberlin als eigenständiges politisches Gebilde und hielt am Status quo fest, wozu die Teilung Deutschlands einschließlich seiner Hauptstadt gehörte. Die vier Siegermächte des 2. Weltkrieges waren Ende der 1960er / Anfang der 1970er Jahre im Gegensatz zu den „Eingeborenen“ (Egon Bahr) kaum an einer Verbesserung der Lebensfähigkeit und Lebensqualität West-Berlins und seiner Bürger interessiert. Die damalige Situation konnte keinen Patrioten zufrieden stellen, in allen Parteien gab es „Gesamtdeutsche“, die den Stillstand der Bemühungen um eine deutsche Wiedervereinigung kritisierten, aktuell aber zunächst einmal Verbesserungen im Berlin-Verkehr forderten.

Seit dem 13. August 1961, dem Tag des Mauerbaus, entwickelten sich aber auch deutschlandpolitische Vorstellungen, die eher auf ein dauerhaftes Nebeneinander von zwei Staaten in Deutschland als auf eine künftige Einheit setzten. Diese Kräfte wollten die Teilung für die Bürger im Westen in angenehmer Form erlebbar machen und das Wiedervereinigungsgebot des Bonner Grundgesetzes de facto abschaffen. Dass das Selbstbestimmungsrecht auch den Deutschen in Ost und West zustand, blendete man aus. Rechtlich hatten zwar die vier Siegermächte das Sagen in gesamtdeutschen Fragen, doch versteckten sich nicht alle hinter dieser Formel: Westberliner bzw. westdeutsche Politiker kamen nach dem Berliner Mauerbau zu neuen und eigenständigen Ansichten in den deutschen Angelegenheiten, so unter anderem Egon Bahr mit seinen Ideen eines Wandels durch Annäherung. Letztlich führten diese und andere Überlegungen und Pläne im Ergebnis zur staatlichen Anerkennung der DDR durch Bonn, die Willy Brandt 1969 in seiner Regierungserklärung aussprach. Mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die beiden deutschen Staaten füreinander nicht Ausland sein konnten. Einem Neben- und Miteinander beider Staaten in Deutschland, wie es die sozial-liberale Koalition ab 1969 anstrebte, stand dabei das Berlin-Problem massiv im Wege.

Der offiziellen DDR war die Existenz West-Berlins inmitten ihres Staates zutiefst zuwider und ihre Führung hatte in der Vergangenheit nahezu alle Aktionen unterstützt, die die Lebensfähigkeit der Teilstadt beeinträchtigten. Die Hardliner um SED-Chef Walter Ulbricht betrachteten die Westsektoren der geteilten Stadt sogar zeitweise als die – so wörtlich – westlichen Vororte der Hauptstadt der DDR. Jede Anbindung West-Berlins an das Rechtssystem der Bundesrepublik lehnte Ost-Berlin strikt ab. Und weigerte sich 1969/70 zunächst, der Bundesregierung für die anstehenden Verhandlungen ein Mandat für West-Berlin zuzugestehen; stattdessen wollte man separate Gespräche über den Transit mit Vertretern des West-Berliner Senats führen. Es bedurfte des mehr oder weniger sanften Drucks des „Großen Bruders“ in Moskau, um diese Position aufzugeben. Zum Ärger Ulbrichts zeigte sich die sowjetische KP-Führung bereit, die Vertretungsvollmacht Bonns für West-Berlin zu akzeptieren und schließlich sogar im Berliner Vier-Mächte-Abkommen die Bindungen der Teilstadt an die Bundesrepublik ausdrücklich anzuerkennen.

Die Berlin-Regelung, 1970/71 ausgehandelt von Egon Bahr (SPD) und Michael Kohl (SED), beendete den rechtsfreien Raum für den zivilen Verkehr von und nach Berlin (West) für Deutsche aus der Bundesrepublik und aus Westberlin. Das Abkommen beendete damit auch die zahlreichen Behinderungen des Personen- und Warenverkehrs auf den Transitstrecken, die es bis dahin – je nach politischer Wetterlage – immer wieder gegeben hatte. Mit Inkrafttreten der Vereinbarung wurde es berechenbar, die Transitwege durch die DDR zu benutzen. Unausgesprochen war mit dem Vertrag das Eingeständnis der amtlichen DDR verbunden, über den Berlin-Zugang nicht mehr die volle Souveränität zu haben, eine Missbrauchsklausel des Vertrags räumte den DDR-Behörden lediglich das Recht ein, im Ausnahmefall Verdachtskontrollen an den Grenzübergängen vorzunehmen, um versteckte Flüchtlinge in Kraftfahrzeugen aufzuspüren. Ferner war es möglich, Bundesbürgern und West-Berlinern die Transitnutzung zu verweigern. Auch Festnahmen auf den Transitstrecken waren nicht völlig ausgeschlossen und kamen vor, allerdings verfuhr die DDR dabei unter dem Strich sehr zurückhaltend. In einer deutsch-deutschen Transitkommission wurden die entsprechenden Vorkommnisse erörtert und mehrheitlich geklärt. Einzelne Westbürger verstarben in den DDR-Grenzübergangsstellen an der innerdeutschen Grenze und im Berliner Raum, wobei ein Fremdverschulden auf Grund schikanöser Behandlung und Verhöre durch MfS-Passkontrolleinheiten nicht ausgeschlossen werden konnte. Insgesamt aber galt: Wer die Transitwege durch die DDR ab 1972 benutzte, konnte sicher sein, dass er in Westdeutschland bzw. Westberlin auch ankam.

Mit der stark ansteigenden Anzahl an Reisenden auf den Transitstrecken –1972 waren es bereits 11 Millionen – ergaben sich für die DDR-Behörden Probleme bei der Überwachung der Wege von und nach Berlin, da gerade in den ersten Jahren Hunderte von DDR-Bürgern den grundsätzlich kontrollfreien Transitverkehr zur Flucht in den Westen nutzten. Das MfS, vertraglich verpflichtet, in der Regel nur Identitätskontrollen vorzunehmen, konnte dem kaum entgegentreten, ohne gegen die vertraglich garantierte, schnelle und unkomplizierte Abfertigungspraxis im „spezifischen“ (Berlin-)Transitverkehr zu verstoßen. Zeitweise häuften sich DDR-Beschwerden über angebliche und tatsächliche Unterstützung der Fluchthilfe durch westliche Dienststellen. Aus westlicher Sicht war diese nicht unmoralisch oder gar strafbar, konnte also vom Westen nicht unterbunden werden, obwohl die politisch Verantwortlichen in der sozial-liberalen Koalition die Vorgänge missbilligten. Aber schließlich konnte es nicht Aufgabe westlicher Behörden sein, den „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ bei der Bekämpfung und Kriminalisierung der Fluchthilfe und ihrer Nutzer zu unterstützen; die DDR musste mit ihren „Transitflüchtlingen“ schon allein fertig werden. Das versuchte sie mit einer aufwändigen Überwachung der Transitstrecken durch haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter des MfS, der Volkspolizei und des Zolls, die an das Regime im DDR-Grenzgebiet erinnerte, sowie mit drakonischen Haftstrafen gegen Flüchtlinge, vor allem aber gegen Mitglieder der ideellen und kommerziellen westlichen Helferorganisationen (DDR: „Menschenhändler“). Nach einigen Jahren erlaubte der SED-Staat dann den Freikauf der Verurteilten durch Bonn.

Das Transitabkommen war zeitlich nicht befristet, sollte also so lange gelten, wie die unnatürliche deutsche Teilung bestand. Die offizielle DDR kassierte Hunderte von Millionen an Transitgebühren, die immer weiter angehoben wurden. Ihrem seit Anfang der 1980er Jahre völlig desolaten Staatshaushalt haben diese Summen sicher genützt, führten aber im Ergebnis zu einer gewissen Abhängigkeit von diesen Westzahlungen und zu einer Art Wohlverhalten auf den Transitstrecken. Denn souverän war die DDR auf ihren Transitwegen von und nach Berlin (West) seit dem Abkommen von 1971, wie gesagt, nicht mehr, was vor allem ihren MfS-Sicherheitsleuten schlaflose Nächte bereitete, die diese Strecken intern als „Rollbahnen des Klassenfeindes“ bezeichneten. Neben den Fluchtmöglichkeiten machten ihnen „Kontaktaufnahmen“ zwischen Westbürgern und DDR-Einwohnern, die auf und an Raststätten und Parkplätzen der Transitwege stattfanden, zunehmend Sorgen. Hier kam es in zahlreichen Fällen zu Waren- und Geldübergaben, die laut Transitabkommen illegal waren.

Ärger in den Führungsetagen von SED und MfS löste auch die Tatsache aus, dass die schlecht bezahlten Angehörigen der „Transitgruppen“ der Volkspolizei, die die Strecken und ihre Benutzer überwachen sollten, häufiger Geschenke von Westberlinern und Bundesbürgern annahmen. Bedienstete des MfS, der Volkspolizei und des Zolls sowie inoffizielle Mitarbeiter (IM) des MfS an und auf den Transitwegen hatten alle „illegalen“ Vorgänge zu melden; diese Kräfte konzentrierten sich verdeckt in Autobahnraststätten, Tankstellen und Straßenmeistereien sowie auf Parkplätzen. Als besonders kosten- und arbeitsaufwändig – abgesehen von den gesundheitlichen Gefahren vor allem für das Bedienungspersonal – erwiesen sich für die DDR die ab Anfang der 1980er Jahre an allen größeren Grenzübergangsstellen installierten Cäsium-137-Anlagen, die bei der Grenzkontrolle im Ausreisebereich alle Fahrzeuge mit „Gammastrahlen“ durchleuchteten, um Flüchtlinge aufzuspüren.

Insgesamt bedeutete das Transitabkommen von 1971 für Westberliner und viele Westdeutsche einen Gewinn an Lebensqualität, weil es einige Folgen der deutschen Teilung milderte. Darüber hinaus entwickelte sich bei einer Mehrheit der Deutschen in Ost und West die Überzeugung, dass der korridorähnliche Zustand (Egon Bahr) der Strecken zwischen Westberlin und der Bundesrepublik nicht die letzte Antwort der Geschichte sein könne und dass die deutsche Frage nach wie vor einer Lösung bedürfe, um diese positive, aber doch erkennbar provisorische Berlin-Regelung zwischen den beiden deutschen Teilstaaten unterschiedlicher Legitimität unter Aufsicht der alten Siegermächte über Deutschland eines Tages durch eine friedliche, selbstbestimmte Einheit des Landes zu beenden.

Dass das Transitabkommen von 1971 und die deutsch-deutschen Folgeverträge letztlich zur deutschen Einheit führten, wie heute nicht selten behauptet, darf getrost als politische Lyrik eingestuft werden; hier wird Zeitgeschichte aus aktuellen parteipolitischen Erwägungen umgedeutet. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass diejenigen, die für die deutsch-deutschen Verträge maßgeblich Verantwortung trugen, sich in den 1980er Jahren von allen Forderungen nach einer deutschen Wiedervereinigung verabschiedeten, was seit 1989/90 von diesen Politikern weitgehend ausgeblendet wird. Unstrittig scheint zu sein, dass die Verträge zwischen der Bundesrepublik und der DDR von 1971/72 mehr oder weniger ungewollt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen stärkten und damit den Weg zur deutschen Einheit erleichterten. Eine wissenschaftliche Darstellung der Praktiken und Geschehnisse auf den Transitwegen von und nach Berlin (West) zwischen 1972 und 1990, die die „Besonderen Vorkommnisse“ (z. B. Missbrauch; Einreisesperren) und auch die Verhandlungen in der deutsch-deutschen Transitkommission thematisieren und analysieren müsste, fehlt bislang.

[Русская версия отсутствует]

Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Transitverkehr von zivilen Personen und Gütern zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) [ ]

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

in dem Bestreben, einen Beitrag zur Entspannung in Europa zu leisten,

in Übereinstimmung mit den Regelungen des Abkommens zwischen den Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 3. September 1971

dieses Abkommen abzuschließen:

Gegenstand dieses Abkommens ist der Transitverkehr von zivilen Personen und Gütern auf Straßen, Schienen- und Wasserwegen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Westsektoren Berlins – Berlin (West) – durch das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik – im folgenden Transitverkehr genannt.

1. Der Transitverkehr wird erleichtert werden und ohne Behinderung sein. Er wird in der einfachsten, schnellsten und günstigsten Weise erfolgen, wie es in der internationalen Praxis vorzufinden ist.

2. Im Transitverkehr finden die allgemein üblichen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik bezüglich der öffentlichen Ordnung Anwendung, soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt.

Der Transitverkehr erfolgt über die vorgesehenen Grenzübergangsstellen und Transitstrecken.

Für Transitreisende werden Visa an den Grenzübergangsstellen der Deutschen Demokratischen Republik erteilt.

Dies geschieht im Interesse der schnellstmöglichen Durchführung des Transitverkehrs, von Ausnahmen abgesehen, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens ergeben, am Fahrzeug beziehungsweise bei durchgehenden Autobussen und durchgehenden Zügen im Transportmittel. Für Transitreisende in durchgehenden Autobussen können Sammelvisa erteilt werden, wenn von den jeweiligen Autobusunternehmen oder ihren Beauftragten die erforderlichen Sammelreiselisten vorgelegt werden.

1. Beim Transitverkehr von Gütern sind die erforderlichen amtlichen Begleitdokumente sowie die bei bestimmten Gütern vorgesehenen amtlichen Zeugnisse, Bescheinigungen und Erlaubnisse vorzulegen.

2. Die Kontrollverfahren der zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik für Gütertransportmittel sowie für die Güter selbst erfolgen, von Ausnahmen abgesehen, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens ergeben, am Transportmittel.

3. Gütertransporte können von den zuständigen Organen der Deutschen Demokratischen Republik in den Fällen, in denen das in den allgemein üblichen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik bezüglich der öffentlichen Ordnung vorgesehen ist, auf Kosten des Transportunternehmens begleitet werden, wenn das wegen der besonderen Beschaffenheit des Transportmittels oder der Ladung zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit auf den Transitstrecken erforderlich ist.

4. Die zuständigen Abgangszollstellen prüfen bei Gütertransporten in dem Umfange und in der Weise, wie es in den allgemein üblichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen ist, ob die Güter mit den Angaben in den Begleitdokumenten übereinstimmen. Mit der Anbringung des Dienststempelabdruckes bestätigt die Abgangszollstelle, daß dieser Verpflichtung Genüge getan ist.

Bei mehreren Begleitdokumenten genügt die Anbringung des Dienststempelabdruckes auf einem Begleitdokument, wenn auf diesem die Anzahl der übrigen Begleitdokumente vermerkt wird.

Werden Verschlüsse durch ein nach Artikel 6 Ziffer 2 ermächtigtes Unternehmen angelegt, so steht der Abdruck des diesem Unternehmen amtlich zur Verfügung gestellten Stempels dem Dienststempelabdruck der Abgangszollstelle gleich.

1. Für die Beförderung von zivilen Gütern im Transitverkehr können Transportmittel (Straßengüterfahrzeuge, Eisenbahngüterwagen, Binnenfrachtschiffe, Behälter) benutzt werden, die vor der Abfahrt mit Zollverschlüssen, Bahn- oder Postplomben oder mit zur Verfügung gestellten amtlichen Verschlüssen (im folgenden Verschlüsse genannt) versehen worden sind.

Die Beförderung unter Verschluß ist insbesondere für den Transport solcher Güter bestimmt, deren Transit erlaubnispflichtig oder deren Einfuhr in die Deutsche Demokratische Republik verboten ist.

Transportmittel, die keine Güter enthalten, können ebenfalls mit Verschlüssen versehen werden.

Im Interesse der einfachsten, schnellsten und sichersten Abwicklung des Transitverkehrs werden die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland darauf hinwirken, daß die Transportmittel, die nach ihrem Bautyp zollverschlußsicher eingerichtet werden können, in größtmöglichem Umfange zollverschlußsicher eingerichtet, und, soweit ihr Verwendungszweck das im Einzelfall nicht ausschließt, mit Verschlüssen versehen werden.

Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik sehen für diese Transportmittel ein besonders günstiges Abfertigungsverfahren vor.

2. Die Verschlüsse werden an allen nach den technischen Bedingungen vorgesehenen Stellen in der erforderlichen Anzahl angelegt durch:

a) die Abgangszollstellen;

b) die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost im Schienenverkehr;

c) bestimmte Unternehmen, die von den zuständigen Zollbehörden dazu ermächtigt werden. Die zuständigen Zollbehörden erteilen den ermächtigten Unternehmen die erforderlichen Auflagen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens und der Bestimmungen dieses Abkommens und überwachen die ordnungsgemäße Verwendung der den Unternehmen zugeteilten amtlichen Verschlüsse.

Die zuständigen Zolldienststellen übernehmen die sich aus diesem Abkommen ergebenden Verpflichtungen in den Fällen, in denen die Verschlüsse von der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Bundespost oder den ermächtigten Unternehmen angelegt werden, in gleicher Weise, wie wenn sie die Verschlüsse selbst angelegt hätten.

3. Die nach Ziffer 2 zur Anlegung von Verschlüssen Berechtigten (außer der Deutschen Bundespost) vermerken Anzahl und Merkmale der angelegten Verschlüsse mit Unterschrift, Datum und Abdruck eines amtlichen oder amtlich zur Verfügung gestellten Stempels auf dem Begleitdokument.

Bei mehreren Begleitdokumenten genügt ein Vermerk auf einem Begleitdokument, wenn auf diesem die Anzahl der übrigen Begleitdokumente vermerkt wird.

4. Als zollverschlußsicher werden Transportmittel anerkannt, die entsprechend der allgemein üblichen internationalen Praxis zum Transport von Gütern unter Zollverschluß zugelassen sind.

Als Nachweis der Verschlußsicherheit werden bei Straßenfahrzeugen und Binnenschiffen die Zollverschlußanerkenntnisse, bei Behältern auch die Zulassungstafeln anerkannt.

Die zur Anlegung von Verschlüssen Berechtigten überwachen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, daß das Transportmittel zollverschlußsicher eingerichtet ist. Sie achten dabei darauf, daß keine Zollverschlußanerkenntnisse benutzt werden, deren Gültigkeit abgelaufen ist, und daß das Transportmittel noch den für seine Verschlußsicherheit maßgebenden Vorschriften entspricht.

5. Die Kontrollverfahren der zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik beschränken sich auf die Prüfung der Verschlüsse und der Begleitdokumente.

6. Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik können in Fällen, in denen es zur zusätzlichen Sicherung gegen Mißbrauch notwendig erscheint, auch eigene Verschlüsse anlegen. Dadurch wird die Abwicklung des Transitverkehrs nicht verzögert werden,

7. Die Verletzung angelegter Verschlüsse oder die Beeinträchtigung der Verschlußsicherheit in anderer Weise ist vom Transportführer unverzüglich den zuständigen Organen der Deutschen Demokratischen Republik zu melden.

Wird bei einem Unfall oder aus anderen dringenden Gründen das Umladen der Güter auf ein anderes Transportmittel erforderlich, so ist das den zuständigen Organen der Deutschen Demokratischen Republik zu melden. Die Umladung darf nur in ihrer Gegenwart erfolgen.

Zwingt eine drohende Gefahr zum sofortigen Entladen oder zum Betreten des Laderaumes, so hat der Transportführer unverzüglich nach Vornahme der dringlichsten Sicherungsmaßnahmen und ohne die Fahrt fortzusetzen, die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik zu unterrichten.

In den vorgenannten Fällen fertigen die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik ein Protokoll, in dem die Personalien des Transportführers, das Transportmittel, der Sachverhalt, die getroffenen Maßnahmen sowie eventuell angelegte Verschlüsse aufgeführt werden. Der Transportführer erhält ein Exemplar des Protokolls. Im übrigen gilt Artikel 7 entsprechend.

1. Bei Transportmitteln, die nicht nach Artikel 6 Ziffer 1 unter Verschluß genommen werden können, wie zum Beispiel offene Lastkraftwagen, werden die Kontrollverfahren auf die Prüfung der Begleitdokumente beschränkt.

2. In besonderen Fällen, in denen hinreichende Verdachtsgründe dafür vorliegen, daß Transportmittel nach Ziffer 1 Materialien enthalten, die zur Verbreitung auf den vorgesehenen Wegen bestimmt sind, oder daß sich in ihnen Personen oder Materialien befinden, die auf diesen Wegen aufgenommen worden sind, kann der Inhalt der nicht verplombten Transportmittel geprüft werden. Die Prüfung erfolgt im erforderlichen Umfang durch die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik nach den allgemein üblichen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik bezüglich der öffentlichen Ordnung. Die entsprechenden Bestimmungen des Artikels 16 finden Anwendung.

1. Die auf den Transitwegen verkehrenden Kraftfahrzeuge müssen haftpflichtversichert sein.

2. Die Zulassungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger sowie Fahrerlaubnisse für Kraftfahrer werden gegenseitig anerkannt.

3. Soweit Bau und Ausrüstung der Fahrzeuge den am Zulassungsort geltenden Vorschriften entsprechen, werden sie als ausreichend anerkannt. Kraftfahrzeuge und Anhänger, die einschließlich ihrer Ladung die in der Deutschen Demokratischen Republik vorgeschriebenen Maße oder Gewichte überschreiten, bedürfen einer Ausnahmegenehmigung der zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik.

1. Im Transitverkehr können individuelle Transportmittel benutzt werden.

2. Individuelle Transportmittel im Sinne dieses Abkommens sind ordnungsgemäß zugelassene Kraftfahrzeuge, die nicht zum Transport von Gütern bestimmt oder nicht durchgehende Autobusse sind. Individuellen Transportmitteln gleichgestellt sind die nicht zur Aufnahme von Gütern bestimmten Teile von Gütertransportmitteln auf Straßen, Schienen- und Wasserwegen sowie die nicht zur Beförderung von Personen bestimmten Teile von durchgehenden Autobussen.

3. Die Verfahren für Reisende in individuellen Transportmitteln werden keine Verzögerungen mit sich bringen und erfolgen, von Ausnahmen abgesehen, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens ergeben, am Fahrzeug.

4. Die Reisenden, ihre Transportmittel und ihr persönliches Gepäck werden nicht der Durchsuchung und der Festnahme unterliegen oder von der Benutzung der vorgesehenen Wege ausgeschlossen werden, außer in besonderen Fällen, wie in Artikel 16 niedergelegt, in denen hinreichende Verdachtsgründe bestehen, daß ein Mißbrauch der Transitwege für Zwecke beabsichtigt ist, begangen wird oder begangen worden ist, die nicht mit der direkten Durchreise nach und von Berlin (West) im Zusammenhang stehen und die den allgemein üblichen Vorschriften bezüglich der öffentlichen Ordnung zuwiderlaufen.

Dieser Grundsatz wird im Einzelfall und individuell angewandt.

5. Die Verfahren für Reisende in individuellen Transportmitteln werden auch auf das Fahrpersonal von Gütertransportmitteln und ihr persönliches Gepäck angewandt.

1. Im Transitverkehr können durchgehende Autobusse benutzt werden. Autobusse im Sinne dieses Abkommens sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von mehr als 9 Personen – einschließlich Fahrer – geeignet und bestimmt sind. Durchgehende Autobusse verkehren auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik zwischen den Grenzübergängen mit Ausnahme der in Ziffer 4 genannten Fälle ohne Fahrtunterbrechung.

2. Die Kontrollverfahren durch die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik umfassen außer der Identifizierung von Personen keine anderen Formalitäten. Die Abfertigung der Insassen erfolgt, von Ausnahmen abgesehen, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens ergeben, in diesen Autobussen.

3. Bei langen Transitstrecken werden die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik für durchgehende Autobusse bestimmte Rastplätze vorsehen und die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland hierüber sowie über die auf diesen Rastplätzen einzuhaltende Ordnung unterrichten.

4. Das Fahrpersonal und die Reisenden dürfen durchgehende Autobusse nur nach Aufforderung oder mit Genehmigung der zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik, bei Fahrtunterbrechungen wegen außergewöhnlicher Ereignisse wie Unfälle, Betriebsstörungen oder Naturkatastrophen oder an den dafür gekennzeichneten Rastplätzen verlassen. Der Autobusführer hat die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik über eine Fahrtunterbrechung wegen außergewöhnlicher Ereignisse und die dafür maßgebenden Gründe zu unterrichten. Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik sind berechtigt, in diesen Fällen das Vorliegen der für eine Fahrtunterbrechung maßgebenden Gründe und die Identität der Reisenden und des Fahrpersonals nachzuprüfen.

5. Hält ein durchgehender Autobus aus anderen als in Ziffer 4 genannten Gründen, so unterliegen die Insassen, ihr Gepäck und der Autobus ebenfalls den entsprechenden Bestimmungen des Artikels 16 dieses Abkommens.

1. Im Eisenbahnverkehr werden die Fahrpläne der Regel- und Bedarfszüge unter Berücksichtigung des Verkehrsaufkommens zwischen den zuständigen zentralen Stellen der Abkommenspartner vereinbart.

2. Bei außergewöhnlich umfangreichem Verkehrsaufkommen wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten der Eisenbahnen der Einsatz zusätzlicher Züge vereinbart.

3. Für die Durchführung des Eisenbahnverkehrs zwischen den Grenzbahnhöfen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland werden die entsprechenden Betriebsvorschriften zwischen den zuständigen zentralen Stellen der Abkommenspartner vereinbart.

4. Die Abkommenspartner erkennen auf der Basis der Gegenseitigkeit die Ausweise für das Fahr- und Zugbegleitpersonal der Eisenbahnzüge an.

1. Im Transitverkehr können durchgehende Züge benutzt werden. Diese Reisezüge – einschließlich der Autoreisezüge – verkehren auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik zwischen den Grenzübergängen ohne Verkehrshalt; auf bestimmten, in den öffentlichen Fahrplänen kenntlich gemachten Grenzbahnhöfen der Deutschen Demokratischen Republik kann das Zu- beziehungsweise Aussteigen von Reisenden, die nicht Transitreisende sind, gestattet werden. Die Halte an den Grenzübergängen sowie eventuelle Betriebshalte werden auf das notwendige Maß beschränkt.

2. Die Kontrollverfahren durch die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik umfassen außer der Identifizierung von Personen keine anderen Formalitäten. Die Kontrolle der Reisenden erfolgt, von Ausnahmen abgesehen, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens ergeben, im Zuge.

3. Die Transitreisenden dürfen durchgehende Züge nur nach Aufforderung oder mit Genehmigung der zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik sowie bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Unfällen, Betriebsstörungen oder Naturkatastrophen verlassen. Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik sind berechtigt, in diesen Fällen die Identität der Reisenden nachzuprüfen.

4. Verläßt ein Transitreisender den durchgehenden Zug aus anderen als in Ziffer 3 genannten Gründen, so unterliegen dieser Reisende und sein Gepäck ebenfalls den entsprechenden Bestimmungen des Artikels 16 dieses Abkommens.

1. Für den Gütertransport können Binnenschiffe eingesetzt werden, im Transit verkehrende Binnenschiffe müssen den in der Binnenwasserstraßen-Verkehrsordnung der Deutschen Demokratischen Republik festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Das trifft auch für Spezialfahrzeuge, schwimmende Geräte sowie für Überführungen von Schiffsneubauten zu. Sportboote, Rennboote und andere individuelle Wasserfahrzeuge können als Deckladung oder im Schlepp befördert werden.

2. Die Schiffsdokumente sowie die für Elbe und Mittellandkanal ausgestellten Befähigungszeugnisse und die Dokumente über die personelle Besetzung der Binnenschiffe werden anerkannt.

3. Binnenschiffe gemäß Ziffer 1 können an den von den zuständigen Organen der Deutschen Demokratischen Republik festgelegten Liegeplätzen Feierabend machen.

An besonders hierfür zugelassenen Liegeplätzen wird den Besatzungen der Binnenschiffe Landgang gewährt.

Bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Unfällen, Betriebsstörungen, Erkrankungen oder Naturkatastrophen sowie nach Aufforderung oder mit Genehmigung der zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik sind Fahrtunterbrechung und Landgang auch an anderen geeigneten Plätzen gestattet. Der Schiffsführer hat die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik über die Fahrtunterbrechung bei außergewöhnlichen Ereignissen und die dafür maßgebenden Gründe zu unterrichten.

4. Für die Benutzung der Wasserstraßen einschließlich der Schleusen, Schiffshebewerke sowie Schiffsliegeplätze werden entsprechend den Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik Abgaben und Gebühren erhoben.

1. Die Deutsche Demokratische Republik gewährleistet, daß bei Unfällen, Betriebsstörungen und Havarien auf ihrem Gebiet, an denen Transitreisende und ihre Transportmittel beteiligt sind, die notwendige Hilfe einschließlich Pannen- und Abschleppdienste, medizinischer Betreuung sowie Werft- und Werkstatthilfe geleistet wird.

2. Bei Havarien und Unfällen gelten für deren Untersuchung sowie für die Ausfertigung der erforderlichen Protokolle die Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik. Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik übermitteln die Protokolle, die für die Schadensregulierung erforderlich sind, den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland.

Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik werden den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland übliche Informationen über den Straßenzustand, über Tauchtiefen, Pegelstände, Schleusenbetriebszeiten, Schiffahrtssperren sowie andere Nachrichten, die den Verkehrsablauf betreffen, einschließlich entsprechender Umleitungen, übermitteln.

1. Ein Mißbrauch im Sinne dieses Abkommens liegt vor, wenn ein Transitreisender nach Inkrafttreten dieses Abkommens während der jeweiligen Benutzung der Transitwege rechtswidrig und schuldhaft gegen die allgemein üblichen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik bezüglich der öffentlichen Ordnung verstößt, indem er

a) Materialien verbreitet oder aufnimmt;

b) Personen aufnimmt;

c) die vorgesehenen Transitwege verläßt, ohne durch besondere Umstände, wie Unfall oder Krankheit, oder durch Erlaubnis der zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik dazu veranlaßt zu sein;

d) andere Straftaten begeht oder

e) durch Verletzung von Straßenverkehrsvorschriften Ordnungswidrigkeiten begeht.

Ein Mißbrauch liegt auch dann vor, wenn eine Person an der Mißbrauchshandlung eines Transitreisenden, die dieser nach Inkrafttreten dieses Abkommens während der jeweiligen Benutzung der Transitwege rechtswidrig und schuldhaft begeht oder begangen hat, als Mittäter, Anstifter oder Gehilfe teilnimmt.

2. Hinreichende Verdachtsgründe im Sinne dieses Abkommens liegen vor, wenn im gegebenen Falle auf Grund bestimmter Tatsachen oder konkreter Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, daß ein Mißbrauch der Transitwege für die obengenannten Zwecke beabsichtigt ist, begangen wird oder begangen worden ist.

Im Falle hinreichenden Verdachts eines Mißbrauchs werden die. zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik die Durchsuchung von Reisenden, der von ihnen benutzten Transportmittel sowie ihres persönlichen Gepäcks nach den allgemein üblichen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik bezüglich der öffentlichen Ordnung durchführen oder die Reisenden zurückweisen.

3. Bestätigt sich der Verdacht, so werden die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik im angemessenen Verhältnis zur Schwere der Mißbrauchshandlung entsprechend den allgemein üblichen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik bezüglich der öffentlichen Ordnung

a) einen Verweis oder eine Ordnungsstrafe oder eine Verwarnung mit Ordnungsgeld aussprechen oder Gegenstände einziehen;

b) Gegenstände sicherstellen oder beschlagnahmen;

c) Personen zurückweisen oder zeitweilig von der Benutzung der Transitwege ausschließen oder

d) Personen festnehmen.

4. Bei Straftaten können die in Ziffer 3 genannten Maßnahmen auch dann getroffen werden, wenn die Straftaten bei einer früheren Benutzung der Transitwege begangen wurden.

5. Über Maßnahmen im Sinne der Ziffer 3 werden dem Betroffenen die nach den allgemein üblichen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik bezüglich der öffentlichen Ordnung vorgesehenen Dokumente ausgehändigt. Sind Gegenstände beschlagnahmt, sichergestellt oder eingezogen worden, so ist dem Betroffenen ein Verzeichnis der Gegenstände zu übergeben.

Über Festnahmen, den Ausschluß von Personen von der Benutzung der Transitwege und Zurückweisungen sowie über die dafür maßgebenden Gründe werden die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik alsbald die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland unterrichten.

6. Wenn eine Mißbrauchshandlung entdeckt worden ist, nachdem der dafür verantwortliche Reisende die Transitstrecken der Deutschen Demokratischen Republik verlassen hat, so können die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland über die Mißbrauchshandlung, die Beweismittel und die Person des Beschuldigten unterrichten. Die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland werden die den allgemein üblichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland bezüglich der öffentlichen Ordnung entsprechenden Maßnahmen treffen und können die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik darüber unterrichten.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten die erforderlichen Vorkehrungen treffen, damit ein Mißbrauch der Transitwege im Sinne von Artikel 16 dieses Abkommens verhindert wird.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird insbesondere Sorge dafür tragen, daß

a) die am Transitverkehr beteiligten Personen und Unternehmen in geeigneter Weise über die Bestimmungen dieses Abkommens informiert werden;

b) die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland, wenn sie von einem beabsichtigten Mißbrauch der Transitwege Kenntnis erhalten, im Rahmen der allgemein üblichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland bezüglich der öffentlichen Ordnung geeignete Maßnahmen zur Verhinderung des Mißbrauchs treffen werden;

c) der Grenzübertritt von Transportmitteln dann nicht gestattet wird, wenn die Transportmittel offensichtlich nicht betriebs- oder verkehrssicher sind.

1. Abgaben, Gebühren und andere Kosten, die den Verkehr auf den Transitwegen betreffen, einschließlich der Instandhaltung der entsprechenden Wege, Einrichtungen und Anlagen, die für diesen Verkehr benutzt werden, werden von der Bundesrepublik Deutschland an die Deutsche Demokratische Republik in Form einer jährlichen Pauschalsumme gezahlt.

2. Die von der Bundesrepublik Deutschland zu zahlende Pauschalsumme umfaßt:

a) die Straßenbenutzungsgebühren;

b) die Steuerausgleichsabgabe;

c) die Visagebühren;

d) den Ausgleich der finanziellen Nachteile der Deutschen Demokratischen Republik durch den Wegfall der Lizenzen im Linienverkehr mit Autobussen und der Erlaubniserteilung im Binnenschiffsverkehr sowie entsprechender weiterer finanzieller Nachteile.

Die Pauschalsumme wird für die Jahre 1972 bis 1975 auf 234,9 Millionen DM pro Jahr festgelegt.

3. Die Bundesrepublik Deutschland überweist die Pauschalsumme jährlich bis zum 31. März, erstmalig bis zum 31. März 1972, auf ein Konto bei einer von der Deutschen Demokratischen Republik zu bestimmenden Bank in der Bundesrepublik Deutschland zugunsten der Deutschen Außenhandelsbank AG in Berlin.

4. Die Höhe der ab 1976 zu zahlenden Pauschalsumme und die Bestimmung des Zeitraumes, für den diese Pauschalsumme gültig sein soll, werden im zweiten Halbjahr 1975 unter Berücksichtigung der Entwicklung des Transitverkehrs festgelegt.

1. Die Abkommenspartner bilden eine Kommission zur Klärung von Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten bei der Anwendung oder Auslegung dieses Abkommens.

2. Die Delegation jedes Abkommenspartners wird in der Kommission durch einen bevollmächtigten Vertreter des Ministers für Verkehrswesen der Deutschen Demokratischen Republik beziehungsweise des Bundesministers für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland geleitet.

3. Die Kommission tritt auf Ersuchen eines der beiden Abkommenspartner zusammen.

4. Einzelheiten des Verfahrens werden durch die Kommission festgelegt.

5. Kann die Kommission eine ihr zur Behandlung vorgelegte Meinungsverschiedenheit nicht regeln, wird diese Frage von beiden Seiten ihren Regierungen unterbreitet, die sie auf dem Verhandlungswege beilegen.

Auf Transportmittel, die noch nicht unter Verschluß genommen worden sind, obwohl sie verschlußsicher eingerichtet und unter Verschluß genommen werden können, finden die Bestimmungen des Artikels 7 keine Anwendung.

Dieses Abkommen tritt gleichzeitig mit dem Abkommen zwischen den Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 3. September 1971 in Kraft und bleibt zusammen mit ihm in Kraft.

Geschehen in Bonn am 17. Dezember 1971 in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

I. Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen der Bundesrepublik Deutschland wird die Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik informieren über

1. die nach Artikel 6 Ziffer 2 ermächtigten Unternehmen sowie die dazu erlassenen Verwaltungsanweisungen;

2. die Muster der in Artikel 6 Ziffer 3 und 4 vorgesehenen Verschlüsse, der amtlichen Stempel und der Zollverschlußanerkenntnisse. Die Muster werden vor Aufnahme des Transitverkehrs auf der Grundlage dieses Abkommens rechtzeitig bekanntgegeben. Die Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik wird von jeder beabsichtigten Änderung der Verschlüsse, Stempel oder Zollverschlußanerkenntnisse der Bundesrepublik Deutschland rechtzeitig unterrichtet.

II. Die Grenzkontrollstellen der Bundesrepublik Deutschland werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf achten, daß bereits vorher angelegte Verschlüsse unversehrt sind.

III. Die Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik unterrichtet den Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die bei Inkrafttreten dieses Abkommens gültigen Bedingungen für das Mitführen und den Transit bestimmter Gegenstände sowie lebender Tiere.

Die Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik wird den Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über künftig notwendig werdende Änderungen rechtzeitig unterrichten; sie werden mit Geist und Buchstaben des Transitabkommens übereinstimmen.

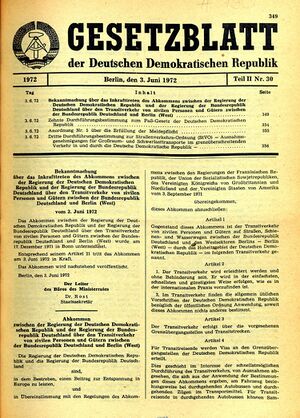

Hier nach: Gesetzblatt der DDR 1972, Teil II, S. 349-354.

[Русская версия отсутствует]

-

Seite 1

-

Seite 2

-

Seite 3

-

Seite 4

-

Seite 5

-

Seite 6

Gesetzblatt der DDR 1972, Teil II, S. 349-354, Online. Gemeinfrei (amtliches Werk).

Законодательный вестник ГДР 1972 г., Часть II, с. 349-354, онлайн. Общественное достояние (официальный документ).

Egon Bahr, Zu meiner Zeit. Blessing, München 1996.

Friedrich Christian Delius/Peter Joachim Lapp, Transit Westberlin: Erlebnisse im Zwischenraum. 2. Aufl., Ch. Links, Berlin 2000.

Marion Detjen, Ein Loch in der Mauer: Die Geschichte der Fluchthilfe im geteilten Deutschland 1961–1989. Siedler, München 2005.

Peter Joachim Lapp, Rollbahnen des Klassenfeindes: die DDR-Überwachung des Berlin-Transits 1949–1990. Helios, Aachen 2015.

Joachim Mitdank, Berlin zwischen Ost und West: Erinnerungen eines Diplomaten (=Edition Zeitgeschichte 14). Homilius, Berlin 2004.

Jörn Petrick, Egon Bahrs Kommunikationsoffensive: Die deutsch-deutschen Verhandlungen zum Transitabkommen, Verkehrsvertrag und Grundlagenvertrag 1970 bis 1973 (=Erlanger Studien zur Geschichte 9). Palm & Enke, Erlangen 2011.

Bahr, E. Zu meiner Zeit [В мое время]. München: Blessing, 1996.

Delius, F. C., Lapp, P. J. Transit Westberlin: Erlebnisse im Zwischenraum [Транзит через Западный Берлин: опыт в промежуточном пространстве]. 2. Aufl., Berlin: Ch. Links, 2000.

Detjen, M. Ein Loch in der Mauer: Die Geschichte der Fluchthilfe im geteilten Deutschland 1961–1989 [Дыра в стене: история помощи при побеге в разделенной Германии 1961-1989 гг.]. München: Siedler, 2005.

Lapp, P. J. Rollbahnen des Klassenfeindes: die DDR-Überwachung des Berlin-Transits 1949–1990 [Полосы классового врага: наблюдение ГДР за берлинским транзитом 1949-1990 гг.]. Aachen: Helios, 2015.

Mitdank, J. Berlin zwischen Ost und West: Erinnerungen eines Diplomaten [Берлин между Востоком и Западом: воспоминания дипломата]. Berlin: Homilius, 2004 (=Edition Zeitgeschichte 14).

Petrick, J. Egon Bahrs Kommunikationsoffensive: Die deutsch-deutschen Verhandlungen zum Transitabkommen, Verkehrsvertrag und Grundlagenvertrag 1970 bis 1973 [Коммуникационное наступление Эгона Бара: германо-германские переговоры по транзитному соглашению, транспортному договору и базовому договору с 1970 по 1973 гг.]. Erlangen: Palm & Enke, 2011 (=Erlanger Studien zur Geschichte 9).